絕望流亡

喬納森·M·卡茨

海地東南端阿森皮提艾爾邊境小鎮郊外坐落著一個農場。幾年前,農場主的祖父買下這塊地之后,農場主帶過來了一頭奶牛,奶牛生下了一對小牛。他認為這對小牛象征著好運,是上帝的圣物,因此他把這塊地命名為帕蒂卡戴幽(意為“圣物之地”)。

農場西鄰一條尚未鋪完的公路,東臨川流不息的派迪梅爾斯河,與多米尼加共和國相鄰。農場中間是一片牧豆樹小樹林。資金緊張時,農場主就會到這里砍樹,賣些木炭。然而,每砍一棵樹都會讓農場的生產力下降,資金就更為緊張。最后,樹林里幾乎沒剩下幾棵樹,風一吹,松動的表層土壤就會形成沙塵暴,彌漫在空中。

去年夏天,一群人來到了農場里泥濘不堪的窩棚,這些人會說海地克里奧爾語,但卻夾雜著多米尼加口音。據說,他們來自多米尼加共和國。多米尼加政府要把所有海地后裔驅逐出境,如果必要,可能使用武力。他們描述了治安隊端著槍拿著刀的場景。這樣的威脅使他們想起了祖輩1937年的經歷:當時多米尼加軍人大規模屠殺邊境上所有相貌和口音與海地人類似的人。一位難民說道:“只要是驅逐出境,就會有屠殺。”

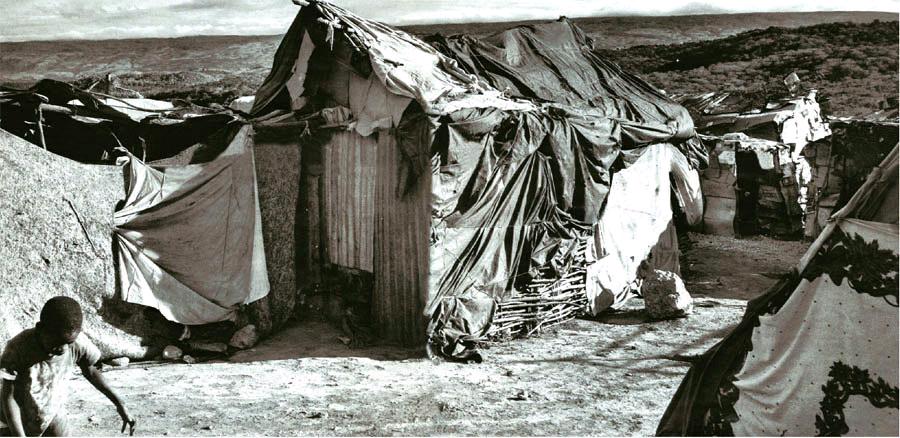

農場主同意難民們在他的土地上安營扎寨。因為他認為,這樣一來他們既可以繼續前進也可以很快回家。然而他們并沒有離開,而且每天還有更多人來到這里。再往北一些,很多難民仍然在跨越邊境往海地內陸地區逃亡。但在最南方邊境小鎮阿森皮提艾爾周圍,陡峭的山路尤為難過,因此這些移民只能在海地境內不遠處安營扎寨。這些人要么是乘坐大巴汽車來到這里,要么就是步行至此,帶著鍋碗瓢盆以及睡墊,頭上穩穩地頂著行李箱。他們用樹枝做框架搭建臨時避難所,屋頂則是就地取材制作而成。有一家人用XXL尺寸的李維斯牛仔褲搭建了一堵墻。還有一家人把臟兮兮的毛毯衣平鋪在“墻”上,毛毯衣的左袖子就像一個松軟的風向袋一樣懸在空中。有人發現了一張巨大的印有多米尼加國會候選人笑臉的黑膠唱片海報,就把它當防水屋頂使用了。

到了秋天,帕蒂卡戴幽地區已經住了2000人。如此規模的集聚地已經足夠去推選社區領導,并搭建柳條墻教堂和學校了。然而這位農場主卻對此毫無興趣,他仍舊繼續售賣木炭。

11月的一個清晨,皮埃·簡和密爾·藍莫爾一起坐在他們坐落在帕蒂卡戴幽避難所的家門口。他們家的結構和鄰居家是一樣的,都是用紙片和短棍搭建而成。藍莫爾找到了一床被褥做成了屋頂,屋頂頂端還有一個布娃娃的腦袋一直凝望著天空。這對夫妻輕聲地交談著——身處陋室的人們如果不想被別人聽到自己的隱私,就只能學會這樣做。皮埃·簡35歲,然而他那沙啞蒼老的嗓音聽起來卻像70歲。藍莫爾33歲,她喜歡把頭放在自己的手中遮擋面容。但是這個動作在帕蒂卡戴幽卻很難做到——她戴的豹紋頭巾已經在陽光下開始磨損,她的指甲里藏污納垢,上一次修剪指甲已經是很久以前的事了。他們的話題像往常一樣是關于錢。這對夫妻在帕蒂卡戴幽沒有工作,他們只好靠變賣財產——床單、盤子甚至是她的鏡子——來換取食物。他們最初帶來了兩個睡墊供6個人睡覺,現在不得不賣出去一個。“我實在是撐不住了。”藍莫爾筋疲力盡地說道。他們說的語言混雜著海地克里奧爾語和西班牙語。他們出生在海地,但是大部分時間是在多米尼加共和國度過的。高興時,他們互相開著玩笑,跟著收音機中的音樂跳多米尼加的巴恰塔舞。他們的7個孩子也出生在多米尼加的土地上,有些孩子真的是在土地上接生出來的,就在多米尼加西南部洛斯波托斯小鎮郊外的一個農場棕櫚木小屋里——一直到去年春天災難來臨前,他們都生活在那里。

2015年夏季,一批超載漁船在地中海翻船,大量無家可歸的敘利亞難民向北跨越歐洲。當時美國總統辯論正在為難民定量以及拉丁美洲移民問題爭論不休,而恰逢此時多米尼加陷入移民危機,但這與敘利亞難民不是同一種危機,海地的難民問題是由國家自身原因導致的。

目前,海地后裔是多米尼加人數最多的少數民族,但是對其具體數量的估計,各方看法不盡相同。在多米尼加1040萬人口中,有人說有50萬海地人,有人則稱有100多萬。一些海地后裔出生在多米尼加,一些是移民過去的,還有一些是在未標明且無人守衛的邊境上來回游走的。在多米尼加移民體系中,這些人都被看作是海地人,他們當中的很多人都處在多米尼加社會底層,構成了多米尼加體力勞動的主力軍,有些人從事農場工作,還有人做保潔、蓋房子、建造摩天大樓,另外一部分人在各個度假勝地打工。

和全世界其他國家中的少數民族一樣,海地人常常被歧視。但是去年6月,在20多萬海地后裔多米尼加人被臨時剝奪公民權之后,政府官員仍然威脅月底之前要把幾千名海地人趕出去,這讓原本緊張的局勢升級,形成了社會騷亂。

多米尼加移民官員擺出了新大巴以及“新收容中心”用于處理那些即將被驅逐的海地人。在一個對海地人有著零星暴力史的國家中,每年都會有幾起私刑被記錄在案——這些報告讓整個多米尼加蒙上了一層不祥的陰影。

海地難民危機的根源在于2008年的一起訴訟案件,訴訟人是朱麗安娜·得古斯·皮埃爾,她是多米尼加的海地后裔,而多米尼加中心省會蒙特普拉塔的民事登記部門卻拒絕給她發國民身份證。得古斯稱,一些官僚人士對她海地人身份標志的黑皮膚和法語名字有歧視。此案件最終上訴到了2010年為詮釋憲法所創立的立憲法院。法庭于2013年裁定得古斯從一出生就永遠不能成為多米尼加公民,因為她父母在她出生之前沒有足夠的文件材料證明他們的合法居住權。

同樣的道理,法庭判決任何未經登記的移民父母所生的孩子都不能成為公民,且廢除了1865年多米尼加憲法中“與生俱來的公民權”這一條款。所有新來的外籍人士以及沒有登記的移民必須到政府部門做登記,遵守政府的“調整規劃”,否則就要被驅逐。幾乎所有受到影響的人都是海地后裔。2013年那次裁定的結果已經為公眾所知。

強硬派民族主義者希望判決嚴格執行。但是達尼洛·麥迪那總統作為多米尼加執政黨自由黨中的溫和派,擔心強制驅逐的行為遭到國際譴責,更不用說國際社會對價值83億美元的多米尼加旅游業進行抵制,將會對國家的經濟造成威脅,因為旅游業占了整個國家六分之一的GDP。

在不違反法庭裁定的前提下,麥迪那于2014年夏天宣布了第二計劃“自然化”。“自然化”進程頒布后,在多米尼加出生的海地后裔就可以申請居住身份,這為他們重新獲得公民身份鋪平了道路。但是到去年2月份為止,僅僅約有6.4萬人得以“自然化”——這對于多米尼加海地后裔人口來說只不過是杯水車薪。(政府表示這6.4萬人中有5.5萬人已經恢復了公民身份;激進人士對此說法有所爭議。)

他們的文書還保留在一家政府機構的手中,而這家政府機構的總領導人羅卜特·羅薩里奧稱,給海地后裔發出生證的當地官員是一群想盡辦法摧毀多米尼加精神的人。

對于外籍人士來說,6月份身份注冊截止日期步步逼近時,緊張局勢開始惡化。警察朝著想闖進內務部大樓獲取文書的群眾發射催淚彈,與此同時,政府的舉動也讓暫時不在多米尼加的人們開始認識到了事情的嚴重性。國際特赦組織早已對“大規模驅逐”做出過警告,羅伯特·弗朗西斯·肯尼迪人權組織的韋德·邁克馬倫接受《華盛頓郵報》采訪時表示:“很多家庭將會支離破碎。”多米尼加裔美國記者胡諾特·迪亞斯對邁阿密州居住在海地人社區的人們說道:“多米尼加共和國處于十分恐怖的狀態。”之后他又對媒體稱:“最后一次發生大規模驅逐是在德國納粹時代,而現在人們好像已經完全把悲慘的歷史拋到腦后了。”

但是當6月17日午夜來臨之際,大巴和政府部門卻沒有動靜,移民局巡查人員沒有一窩蜂似的沖入多米尼加首都圣多明哥的各個海地人社區,農場上也沒有人被驅逐,多米尼加內務部和公安部部長約瑟·法多6月18日告知美聯社,未來任何“遣返”都不會導致情感紛爭:“這應該是個循序漸進的過程,不應有任何突發情況。”

然而,隨著國際關注的褪去,海地后裔開始悄悄地跨越伊斯帕尼奧拉島分界線。據多米尼加政府有關消息,在某些情況下,海地移民被多米尼加軍隊以及移民巡查人員驅趕,而自從6月17日以來,已有1.4萬人被正式驅逐出境。據多米尼加共和國移民局局長的消息,更多的人(約7萬人)變得一無所有。為了逃離充滿恐懼和混亂的環境,他們從最不愿意搬回海地的人群變為了自發遷回者,而這一切正是由不斷變化的法律、暗中威脅、拜占庭式的注冊管理以及種族暴力的突發所造成的。去年11月,我在皮埃·簡位于帕蒂卡戴幽避難所的家門外,坐在兩個倒扣在地上的塑料澡盆上與他聊天,他告訴我說:“很多人都認為戰爭即將爆發。我們并不知道原因,但是新聞總是這么說,而新聞怎么說人們就怎么聽,因此公眾并不知道政府到底作何打算。”

多米尼加危機的根源要追溯到1930年,當時有一個名叫羅費歐·多基洛的人,他當過小偷,也做過糖料種植園守衛,后來成為了一名軍官,最后當上了多米尼加共和國總統。美國于1916年至1924年軍事占領多米尼加,期間創立了一個民兵組織——國民警衛隊,多基洛在該部隊中平步青云。美國這么做的主要目的是要保證貸款償還,建立聯盟政府并為所有親美產業開放大門,尤其是糖出口產業。美國也想與海地永久解決邊境問題,但對此卻從來沒有過確切的民調。由于當時美國也占領了海地,因此美國人認為解決與海地的邊境問題比較容易。

多基洛就職時,多米尼加共和國和其鄰國一樣貧窮,并受到美國軍事占領的侮辱。為了使國家統一,他發起了“多米尼加精神”運動,反對海地的一切。多米尼加學者研究了多米尼加人與海地人之間可能存在的生理差異,并且還給學生們灌輸歷史上海地人的暴行。

許多民族主義者認為,“多米尼加精神”運動呼吁多米尼加人一定程度上忽略自身與邊境另一端的海地人所有的共性,因為雙方不僅僅在文化、藝術、音樂、宗教方面,甚至在姓氏上都極為相似,多米尼加人和海地人實際上是同一人種。好幾代以來,由于兩地邊境的界定不斷變化,雙方人民在邊境上來回游走。

但是在人口結構中存在著一個主要差異:在殖民時期,島嶼東邊西班牙統治區內非洲黑奴的數量要比西邊法國統治區內的少,因此東區有著非洲和歐洲混合血統的人口更多。這一區別對多基洛“多米尼加精神”運動的遠景起到了關鍵作用。多基洛鼓勵國民在軀體和文化上貼近歐洲遠離海地,據說他也在皮膚上涂粉并且把自己的頭發漂白使自己整體上看起來更為白皙。

1936年,多基洛簽訂了一份由美國作為中間人的合約,與海地界定邊界。次年,他就派兵去清剿新劃歸給多米尼加的原海地國土。清剿中,很多在幾百年來一直是混合人種本來就很難區分的海地人和多米尼加人慘遭殺戮。多米尼加公眾視這場殺戮為“El corte(切割)”。

同時,多基洛通過與海地高層官員和美國企業合作,把幾千名海地人帶回了多米尼加,在甘蔗產業中做廉價勞工。最初,大多數人都只持有季節性工作許可證,但是很多人還是留了下來,而留下來的人也不過是生活在他們工作的甘蔗地中,與世隔絕。

多基洛1961年被自己軍隊的成員暗殺。在接下來的數十年中,多米尼加因為多基洛釀造的矛盾,陷入了一種暗含著危機的平衡局勢:海地工人使多米尼加的經濟保持活躍,但是高級官員以及民族主義政客以大眾不滿為借口壓低海地工人的工資,使他們成為了社會邊緣化的人。這種局面一直持續到立憲法院2013年裁定了得古斯案,才被打破。

皮埃·簡出生在海地東南部的希奧特鎮,他的父母都是農場工人,他兒時隨父母一起來到多米尼加。藍莫爾出生在位于希奧特鎮以西50英里的雅克梅勒。他們十幾歲時相識,1998年有了第一個孩子奧伯托,兩年后他們搬到了洛斯波托斯鎮并生下了第二個孩子愛麗絲。

洛斯波托斯是位于多米尼加巴拉奧娜半島沿線公路上的一個小鎮,與兩國邊境的距離要比與多米尼加首都的距離近很多。一座與天空低矮云朵唯美相連的雄偉山峰和眾多商店及小型賓館并排而立,在山腰處那茂密的森林中,農場隨處可見。這對夫婦就是在這幽美的地方,建立起了屬于他們自己的生活。

皮埃·簡蓋了一棟棕櫚木小屋,以棕櫚毛為屋頂。夫妻倆開辟了一個花園,用于種植食物。皮埃·簡說,這片地是一個多米尼加人的,他的名字叫蓋比瑞拉,他把那塊地送給了他們夫妻二人且承諾不會趕他們走。作為報答,皮埃·簡為蓋比瑞拉在農場種植牧豆、谷物和西葫蘆。藍莫爾說道,在豐收季節,她會去打掃蓋比瑞拉的房間以及山腳下出租給海灘游客的臨時住房。皮埃·簡說他們的工作都是無償的,實際上他們是以糧代租的佃農。

到了1994年,由于外部壓力、多米尼加國內盛行的實用主義,和大好的經濟形勢,海地后裔在多米尼加有了足夠大的空間。正是在這種氛圍中,有黑人血統的多米尼加海地后裔約瑟·弗朗西斯科開始認認真真地競選總統。但是他的競選也僅僅證明了反海地勢力仍然是一股很強大的政治力量。時任總統巴拉古爾是多基洛扶持起來的,他用電視廣告暗示大眾,約瑟·弗朗西斯科信仰巫毒教并且會把整個多米尼加拱手讓給海地。

那時,簡和藍莫爾的第一個孩子本應獲得多米尼加的公民權。因為多米尼加的法律承認在其境內出生的嬰兒享有公民權。但此規定有兩個例外:外交官的孩子和“過境”者的孩子。幾十年來,多米尼加一直以“過境者”為由拒絕給海地后裔合法公民身份,無論他們在境內生活了多長時間。十幾年來,法律規定不斷變化。

2010年,費爾南德茲總統通過了一項決定,判定任何“非法居留在多米尼加”的人的子女不能獲得公民權。這時,夫妻二人已經有了5個孩子,每個孩子出生時的身份注冊政策各不相同,他們只有通過流言和廣播來了解多米尼加的移民政策。他們不知道下一步該如何是好,他們害怕一旦自己成了非法移民,就會遭到驅逐。他們的孩子會不會被政府機構或是邊境看守收養?

多米尼加境內傳開了即將驅逐海地人的消息,簡最喜歡聽的廣播臺中,主持人在音樂播放間歇,戲謔地說:“大巴停在那兒了,你們也該準備好了。”

去年2月,海地人亨利·克勞德·讓被發現吊死在多米尼加圣地亞哥一所醫院對面的樹上,手腳被捆。第二天,多米尼加電視臺播放了他的尸體吊在樹上晃動的鏡頭。據警方調查,兩個沒有合法居留身份的海地人因為一張中獎彩票,謀殺了亨利。亨利被害的當晚,3英里外的公園里,一群人燃燒了海地國旗,叫囂著“海地人,滾吧!”

3月的一天,簡白天收工回來,被一輛卡車攔在了洛斯波托斯鎮外的小路上。穿著卡其色制服,看起來像邊境安全部隊的人,讓他出示身份證明。他沒想到6月身份注冊截止日期之前就會有人來查證。在他表示沒有證明后,卡車把他帶到了海地境內,距離邊境50米的地方,并給他拍了幾張面部照片。等到卡車完全消失在他的視線時,他才出發回家。他跋山涉水抄小路,避免被人發現。走了整整兩天,終于看見了他們的小木屋。藍莫爾和孩子們都在焦急地等待他,不知道他去了哪里。他們看見簡,都飛奔過來擁抱他。然后一家人收拾行李,離開了小木屋。

[譯自美國《紐約時報》]