勞動力就業市場化、人力資本與人職匹配

郝雨霏++張順??

摘 要: 提升人職匹配是提高勞動力市場效率的重要途徑,為了研究在我國市場化進程中影響人職匹配的因素其作用是如何變化的,文章通過建構多層次隨機系數模型,考察了不同市場化程度下人職匹配的信息傳遞機制及其變化。研究結果表明:在不完善的市場中,學歷及人際網絡搜尋方式都可以發送或傳遞人力資本質量信號,從而提高人職匹配程度;但隨著就業市場化程度的增加,作為正式的信號機制,學歷的作用保持恒定,而作為補充性的信號傳遞機制,搜尋方式的作用顯著下降。

關鍵詞: (中)關鍵詞 人職匹配;市場化程度;人力資本

中圖分類號: (中)中圖分類號 F2414 文獻標識碼:A 文章編號:1000-4149(2016)02-0079-07

DOI:103969/jissn1000-4149201602009

自高校擴招以來,伴隨著大學學費攀升、求職難、薪資低等一系列問題,上大學作為一種人力資本的投資形式,其“成本—收益”率飽受質疑,“讀書無用論”再次被提起。尤其是在市場仍不完善的經濟體制改革階段,學歷的作用往往不能受到應有的重視。本文以人職匹配作為結果變量,探討上大學對找到一份好工作是否有用,求職時使用不同的求職搜尋方式對找到一份好工作是否有用,以及隨著市場的逐漸發展和完善,這兩種因素的作用會發生怎樣的變化?

一、人職匹配及其雙重影響機制

人職匹配問題,就是如何將合適的個人放在相應的工作上去發揮個人最大的效用,歸根結底是克服信息不對稱的問題。在求職過程中,求職者人力資本質量難以直接測量,于是求職者通過各種途徑傳遞人力資本信息,以完成人職匹配的目標。關于人職匹配的研究主要分為兩個方面。

首先是信號理論的研究。信號理論認為學歷水平是可以直接觀測的,是人力資本質量的信號,高學歷很可能意味著高能力[1]。斯賓塞(Spence)認為在信息不對稱的市場中,雇主會通過學歷等潛在信息來判斷求職者的能力,根據信號理論的預期,高學歷者容易找到更為匹配的工作[1]。但是學歷的信號作用也受到勞動力市場制度結構、發展階段等條件的制約[2],因此,在不同國家,學歷信號作用的顯著程度也不盡相同[3]。在學歷的信號作用不能完全發揮時,一些求職者選擇使用更有效的工作搜尋方式來完成人職匹配。

其次是工作搜尋理論的研究。工作搜尋理論對人職匹配的研究有兩種理論模型。其一,標價模型(Wageposting Model)認為勞動力市場中不存在議價行為,工人只能選擇是否接受廠商給出的工資條件[4]。其二,博弈均衡過程模型認為工人決定是否接受這份工作的過程是一個典型的“納什均衡”[5]。莫滕森(Mortensen)和皮薩里德斯(Pissarides)綜合前兩個模型之后提出,匹配的過程中不確定性是異質性的[6]。工作搜尋有很多不同的方法,而使用每種方法的成本不同,結果也不同。一般而言,求職時搜尋方式有兩類:正式與非正式渠道,前者根據市場規則搜尋工作機會,后者主要是通過人際網絡搜尋工作機會。已有多項研究證明,通過親屬、朋友等非正式搜尋渠道容易獲得成功。“老男孩”網絡(Old Boy Network)會篩選不合適的人,減小信息的不確定性[7],弱關系網絡可以提供更多的非冗余信息,幫助求職者找到更好的工作[8]。樸勞尼(Podolny)的網絡信號理論[9]及新經濟社會學[10]都提出了人際網絡求職方式也具有發送及傳遞人力資本質量的信號功能。這些研究揭示,使用人際網絡搜尋可以發送及傳遞人力資本信息,給求職者帶來優勢。綜上所述,我們預期:在求職過程中,由于高等學歷的信號作用,擁有高等學歷的求職者更有可能找到人職匹配的工作;人際網絡以非正式的方式傳遞信號,對人職匹配有著顯著的正向影響。

二、勞動力市場化背景下的雙重信號傳遞機制

勞動力市場分割理論認為,在次級勞動力市場更容易實現種族的匹配,在初級勞動力市場中更能實現學歷技能的匹配[11]。由于不同等級市場的需求不同,大學學歷作為高勞動生產率的信號,在初級勞動力市場中的作用顯然大于次級勞動力市場。在市場的發展階段,職業結構調整速度跟不上教育體制的改革速度,初級勞動力市場中所提供的職位有限、供大于求,導致一些擁有大學學歷的人被擠壓到次級勞動力市場中,造成了“讀書無用論”論調的興起。但是在整體市場中,我們認為大學學歷作為正式的信號傳遞機制,勢必會發揮其應有的作用。如何在學歷的信號不能完全發揮作用的情況下脫穎而出?人際關系可以作為一種補充性信號來傳遞更深層次的人力資本信息。由于人際關系機制的非正式特征,它往往是在正式的制度與規則缺位或不完善時,依靠行動者運用人際網絡來發揮其資源調節功能[12]。隨著市場化改革的深入,正式的信息渠道逐漸建立,用人單位可以通過招聘會收到許多候選人的資料,此外,學校、專業排名的完善,各種專業證書的出現,都可以幫助用人單位選擇合適的人選。而且正式渠道的信息選擇范圍更大,成本更低,在勞動力市場上的作用更為廣泛。雖然在一些情景下人際網絡的作用仍舊顯著,但是總體而言作用會逐漸減小。同時,這個匹配的過程是雙向的,用人單位在尋找合適的求職者,求職者也在尋找合適的用人單位,這個過程也相應適用。通過以上的分析,我們推測:在整體勞動力市場中,作為正式的信號機制,學歷的作用有持續性,不會隨著市場化程度的提高而變化;而作為補充性的信號傳遞機制,社會網絡的作用隨著市場化程度的提高會逐漸下降。

三、數據、變量及分析方法

1數據來源

2變量測量

(1)因變量。人職匹配:文中我們將人職匹配定義為學歷匹配、專業技術匹配以及工作經驗匹配。對學歷匹配的測量由問卷中“招工單位/雇主對招學歷有要求嗎?①有;②無”和“您與要求的學歷是:①高于;②相同/相似;③低于;⑨不知道、無回答”兩題計算而來。我們認為在招工單位/雇主對學歷有要求的情況下,求職者條件與要求相同/相似即為學歷匹配,招工單位/雇主無要求或者求職者條件高于或者低于招工單位/雇主的要求都被視為學歷不匹配。對于專業技術匹配以及工作經驗匹配的計算采取了與學歷匹配同樣的方法。分別使用的是“招工單位/雇主對招專業技術有要求嗎?①有;②無”和“您與要求的專業技術是:①高于;②相同/相似;③低于;⑨不知道、無回答”以及“招工單位/雇主對招工作經驗有要求嗎?①有;②無”和“您與要求的工作經驗是:①高于;②相同/相似;③低于;⑨不知道、無回答”兩組問題計算而來。之后,我們將3個0-1變量相加得到一個最小值為0最大值為3的定距變量,其中0表明人職不匹配,3表明人職最為匹配。

(2)自變量。就業市場化程度:中國的市場化程度取決于地區與行業差異,處于不同行業地區的社會行動者面臨不同的制度環境。本研究通過對八個城市和六大類行業(分別為傳統第一產業、傳統第二產業、傳統第三產業、制造業、金融地產業、科學文化教育與社會團體類)交乘獲得48個類別。然后,我們分別計算每個類別中非國有部門從業人員占該行業調查樣本總量的比重,以此來衡量該城市與行業的市場化程度。這種測量市場化程度的方法被用于多項研究,其科學性與簡約性得到了實證檢驗[13]。

學歷:該變量的選取被分為兩種形式,對于沒有換過工作的分析對象我們選取的是尋找第一份工作時的學歷,對于換過一次以上工作的分析對象我們選取的是最后一份工作時的學歷。學歷變量被分為有大學學歷和沒有大學學歷兩類。

搜尋方式:測量該變量我們用到了4個題目。我們將選擇了通過“經人介紹推薦”這個渠道進入工作、從“親朋好友及其他個人關系”渠道收集就業信息、在找工作過程中“家人、親屬、親密朋友、一般朋友、同鄉、同學、戰友、鄰里、師生、師徒、同事、生意/項目伙伴、間接關系”給求職者提供過幫助的個案挑出來,把他們認定為是使用了人際網絡搜尋的。同時,有一些個案因為各種原因并沒有選擇以上的選項,但是有其他的跡象表明他們是使用了人際網絡搜尋的。這些個案包括:在“有人主動給您提供求職方面的信息或幫助嗎? 如果有,人數是人(0=沒有)”這一題中填的數字大于等于1的個案,在“在找工作時, 您大概找了多少人幫忙,包括打聽就業信息,溝通情況等?”這一題中填的數字大于等于1的個案,在“在您找工作的過程中,給您提供過幫助的人與您都有哪些關系?”中選擇了“其他”的個案。以上兩部分個案構成我們“人際網絡搜尋”的樣本,其余的我們認為他們為“非人際網絡搜尋”的樣本。

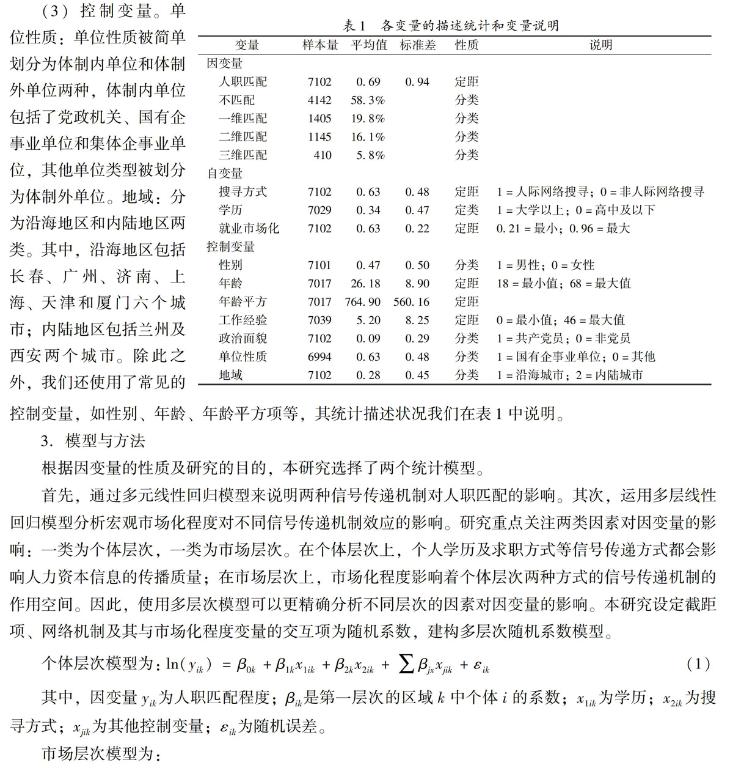

(3)控制變量。單位性質:單位性質被簡單劃分為體制內單位和體制外單位兩種,體制內單位包括了黨政機關、國有企事業單位和集體企事業單位,其他單位類型被劃分為體制外單位。地域:分為沿海地區和內陸地區兩類。其中,沿海地區包括長春、廣州、濟南、上海、天津和廈門六個城市;內陸地區包括蘭州及西安兩個城市。除此之外,我們還使用了常見的控制變量,如性別、年齡、年齡平方項等,其統計描述狀況我們在表1中說明。

3.模型與

方法

根據因變量的性質及研究的目的,本研究選擇了兩個統計模型。

首先,通過多元線性回歸模型來說明兩種信號傳遞機制對人職匹配的影響。其次,運用多層線性回歸模型分析宏觀市場化程度對不同信號傳遞機制效應的影響。研究重點關注兩類因素對因變量的影響:一類為個體層次,一類為市場層次。在個體層次上,個人學歷及求職方式等信號傳遞方式都會影響人力資本信息的傳播質量;在市場層次上,市場化程度影響著個體層次兩種方式的信號傳遞機制的作用空間。因此,使用多層次模型可以更精確分析不同層次的因素對因變量的影響。本研究設定截距項、網絡機制及其與市場化程度變量的交互項為隨機系數,建構多層次隨機系數模型。

個體層次模型為:

四、實證結果與討論

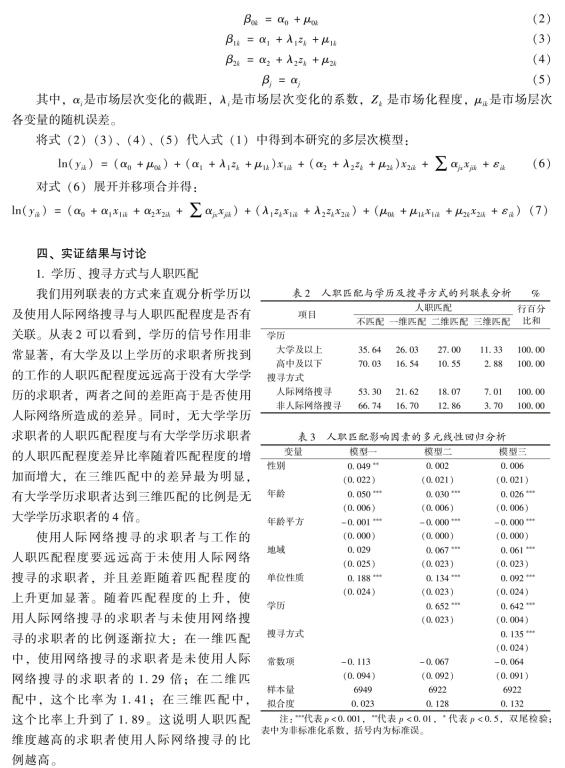

1學歷、搜尋方式與人職匹配我們用列聯表的方式來直觀分析學歷以及使用人際網絡搜尋與人職匹配程度是否有關聯。從表2可以看到,學歷的信號作用非常顯著,有大學及以上學歷的求職者所找到的工作的人職匹配程度遠遠高于沒有大學學歷的求職者,兩者之間的差距高于是否使用人際網絡所造成的差異。同時,無大學學歷求職者的人職匹配程度與有大學學歷求職者的人職匹配程度差異比率隨著匹配程度的增加而增大,在三維匹配中的差異最為明顯,有大學學歷求職者達到三維匹配的比例是無大學學歷求職者的4倍。

使用人際網絡搜尋的求職者與工作的人職匹配程度要遠遠高于未使用人際網絡搜尋的求職者,并且差距隨著匹配程度的上升更加顯著。隨著匹配程度的上升,使用人際網絡搜尋的求職者與未使用網絡搜尋的求職者的比例逐漸拉大:在一維匹配中,使用網絡搜尋的求職者是未使用人際網絡搜尋的求職者的129倍;在二維匹配中,這個比率為141;在三維匹配中,這個比率上升到了189。這說明人職匹配維度越高的求職者使用人際網絡搜尋的比例越高。

2.人職匹配的雙重機制

接下來使用多元線性嵌套模型來進行檢驗,具體結果見表3。模型一為控制變量模型,模型二加入了學歷變量,模型三加入了搜尋方式變量。通過系數及不同模型之間的對比來檢驗不同信息傳遞途徑對人職匹配的影響。

實證分析表明,個人特征,如性別、年齡都對人職匹配有顯著影響,但是在控制了學歷及搜尋方式之后,性別的影響消失,年齡的影響持續但有所下降。年齡越大,越有可能找到更人職匹配的工作,我們認為這可能與工作經驗有關:年齡越大的人工作經驗越豐富,工作經驗也是人力資本的重要測量指標,所以兩者具有一定的相關性。年齡平方的影響是倒“U”型曲線,隨著年齡的增高人職匹配的程度逐漸升高,到達頂點之后逐漸下降,這個趨勢與其他研究中年齡對于收入的影響相一致。

數據結果還表明,擁有大學學歷的求職者與所找到工作的人職匹配程度要比沒有大學學歷的求職者高出642%,可見高等學歷是重要的發送人力資本的信號,通過發送信號減小了信息的不確定性,進而促進人職匹配。使用人際網絡搜尋的求職者

比未使用者人職匹配程度平均高出13%,說明使用人際網絡搜尋可以促進人職匹配,從而驗證了假設二。人際網絡除了可以發送信號之外,還具有傳遞信息的功能。在市場化不完全的環境下,學歷的信號作用有可能會受到阻礙,而人際網絡則可以傳播更多的信息,從而成為重要的補充機制。

3.就業市場化改革中的雙重機制與人職匹配

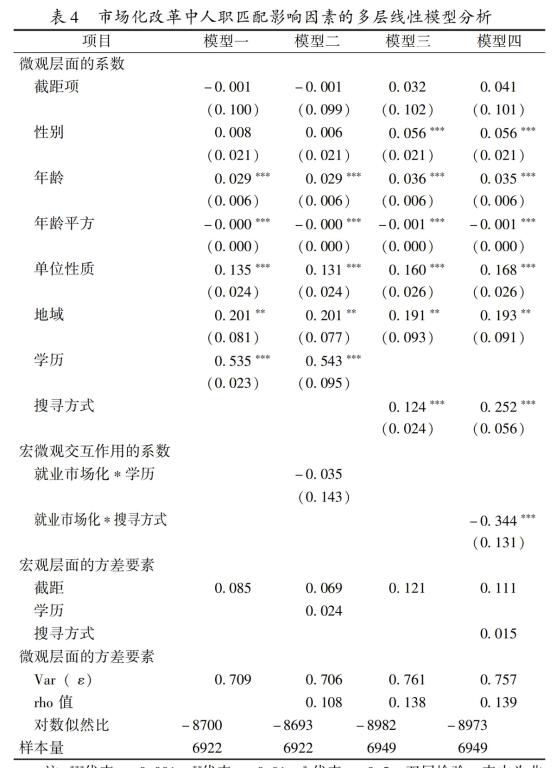

表4是多層線性模型分析結果,模型一、模型三是基準模型,模型二、模型四是加入了宏觀就業市場化程度分別與學歷、使用網絡搜尋宏微觀變量交互作用之后的分析結果。

從表4可以看出,在使用人際網絡搜尋與學歷的一次項系數仍舊顯著的情況下,宏觀的就業市場化與人際網絡搜尋的交互項通過了顯著性檢驗,而就業市場化對學歷的信號作用并沒有顯著影響。數據結果顯示,學歷與市場化程度的交互項不顯著,說明了市場化程度對學歷的信號功能有正向影響,換句話說,學歷的信號傳遞作用一直在持續,不隨著市場化程度的改變而改變。但是搜尋方式(使用網絡搜尋)與市場化程度的交互項系數為負,這表明隨著就業市場化程度的上升,人際網絡的信號傳遞作用在逐漸下降。這充分證實了本研究的基本論斷,即人際網絡作為一種補充性的發送信號、傳遞信息的機制,往往是在正式的制度不完善時發揮功能。隨著市場化程度的提高,市場的規則也更加完善,非正式機制的作用空間被不斷擠壓,其影響也會慢慢降低。總體說來,作為補充性的信號傳遞機制,人際網絡的作用隨著市場化程度的增高而降低,使用人際網絡搜尋方式對求職結果的作用逐漸降低,而作為正式的信息傳遞機制,學歷的信號作用保持著持續的影響。

五、結論與啟示

本文通過理論及實證分析對“讀書無用論”論斷進行了批判。我們證明了,隨著市場的發展與成熟,人際網絡作用空間被逐漸擠壓,教育的作用必然會得到應有的重視。

在市場規則調整的過程中,對讀書的作用的質疑雖然客觀存在但不是理智的。

學歷作為正式的信號傳遞機制,在勞動力市場中發揮著最為重要的傳遞信息、克服信息不對稱的作用。在市場不成熟時,正式的制度并不完善,人際網絡作為非正式信息傳遞機制,通過求職者的搜尋方式產生影響,但是其作用空間隨著市場的發展逐漸減小。這一研究結果與人際網絡收入效應的變化方式相輔相成[12],也使我們對使用不同的工作搜尋方式對求職所產生的作用有了進一步的認識。

目前,由于大學生就業難,求職時使用人際網絡是普遍的客觀現實,因此中國社會被廣泛地認為是關系社會。日常生活中大部分人對 “走關系”現象廣為詬病,甚至認為其源于中國的社會文化,無法擺脫。但是本研究發現,“走關系”的作用隨著市場化程度的增高而降低,以前作用比較大,現在作用在逐漸減小。這從另一個方面說明了,人際網絡的非正式信息傳遞機制作用存在于正式機制未完善的環境中,如果正式的傳遞機制完善了,人際網絡的作用將會逐漸降低。當人際網絡的作用空間最終被擠壓到合適的空間中時,我們可以期望“走關系”現象的負面效應會慢慢消失,社會競爭環境會逐漸走向公平、公正。

參考文獻:

參考文獻內容 [1]SPENCE M. Job market signaling[J]. Quarterly Journal of Economics, 1973, 87(3): 355-374.

[2]HEYWOOD J. How widespread are sheepskin returns to education in the US.?[J]. Economics of Education Review,1994, 13(3):227-234.

[3]唐可月,張鳳林. 教育信號發送作用的經驗驗證研究綜述[J]. 經濟研究,2006(1):148-154.

[4]BURDETT K R, COLES M. Equilibrium wagetenure contracts[J]. Econometrica, 2003, 71(5):1377-1404.

[5]PISSARIDES C A. Equilibrium unemployment theory 2nd[M]. Cambridge(MA): MIT Press, 2000:146-167.

[6]MORTENSEN D, PISSARIDES C. Job creation and job distribution in the theory of unemployment [J]. Review of Economic Studies,1994, 61(3):397-415.

[7]SALONER G. Old boy networks as screening mechanisms[J]. Journal of Labor Economics,1985, 3(3): 255-267.

[8]GRANOVETTER M. The strength of weak ties [J]. American Journal of Sociology, 1973, 78(6):1360-1380.

[9]PODOLNY J. A statusbased model of market competition [J]. American Journal of Sociology, 1993,98(4):829-872.

[10]GRANOVETTER M. Economic action and social structure: the problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985,91(3): 481-510.

[11]STAINBACK K. Social contacts and race/ethnic job matching[J]. Social Forces, 2008, 87(2):857-886.

[12]張順,程誠.市場化改革與社會網絡資本的收入效應[J]. 社會學研究, 2012(1):134-155.

[13]郝大海,李路路.區域差異改革中的國家壟斷與收入不平等: 基于2003年全國綜合社會調查[J].中國社會科學,2006(2):110-124.

[責任編輯 責任編輯 馮 樂]