高中生物程序化解題中“圖”導思維的實踐研究

皮星

現行評價體系檢測高中生學科知識掌握程度,一般采用紙筆測試解題效率的方式來體現。實踐證明,用程序化“圖”導思維的方式訓練學生高效解題,是促成學生學科思維形成、發展和完善的有效過程,是提高學生學科素養的重要途徑。

一、程序化解題與“圖”導思維的內涵

(一)程序化解題的內涵

程序化解題的思想來自計算機的程序運作。我們都知道,計算機是按照事先設定的科學程序實現高效運算的,可以設想:如果我們的解題過程也能夠按照某種科學、規范的程序進行下去的話,那么相當的錯誤就可以避免。程序化解題其實就是按照科學的解題序列進行操作的有效防止出錯的一種解題的方式。

程序化解題過程要求對不同題型的程序設計必須科學、規范,并且要注意防止在運用過程中的教條化傾向,因為并非所有題型和知識點均適用于程序化解題。一般來說,程序化解題適用于有關概念性知識的題目,而事實性知識的題目解答通常無需該法。

(二)何謂“圖”導思維

思維是人腦借助語言對客觀現實間接的、概括的反映,反映的是事物的本質和事物間的規律性聯系。圖是最直觀的語言,易讀、易懂、易記。“圖”導思維是指運用一系列“圖示”技術把本來抽象的思維過程(思考方法和思考路徑)顯象化、使思路清晰可見的過程,亦即思維可視化。實踐證明,將思維可視化更有利于人們的理解和記憶,可有效提高人們的信息加工及信息傳遞效能。

華東師范大學現代教育技術研究所特聘研究員劉濯源研究發現,實現“思維可視化”的“圖”主要包括思維導圖、模型圖(如考試規律模型、學科規律模型、思維方式模型等)、流程圖、概念圖、表格等。

本文將通過展示一堂課中的程序化解題訓練的實例,揭示高中生物學科幾類題型的程序化解題模式經“圖”導思維訓練后對學生學科能力提升的作用。

二、程序化解題模式例談

在我校承辦的2014年全國思維導圖研討會上,我們展示了一堂高三復習課“遺傳規律題型與解法”,以下是我們教學該課的主要過程。

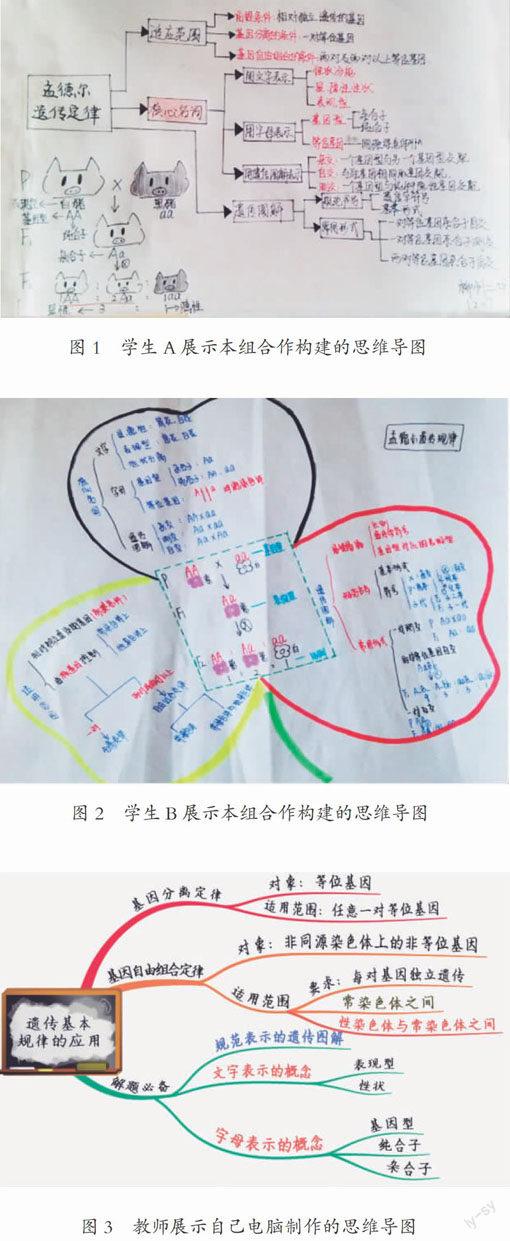

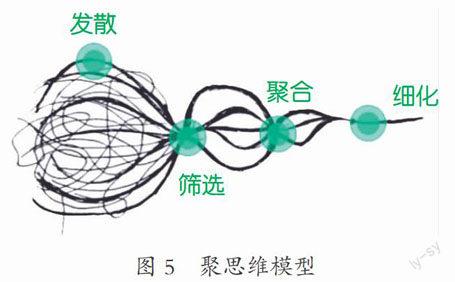

(一)課前精心準備——小組合作構建思維導圖

教師在導學案中精心設計預習題,讓學生通過課前做典型習題,回顧《遺傳與變異》整個專題的核心知識,同時自主構建本模塊知識思維導圖;在個人構建模塊知識思維導圖的基礎上,再小組討論、相互借鑒,形成比較完善的小組模塊知識思維導圖。

教師準備的預習題是將歷年高考真題綜合后的題目。綜合的題目才能更好地展示知識模塊的整體性。學生通過自己回顧制作個人模塊知識思維導圖、小組合作制作小組模塊知識思維導圖,可以鞏固事實性知識,初步建構概念性知識。

(二)課中精彩呈現——思維導圖實用性轉化

課堂教學過程是從“有圖”到“用圖”的轉化,是訓練學生思維程序化、可視化的主要過程。

1.通過思維導圖的設計與教學,發散學生的思維

教師預設時間大約為6—8分鐘,采取“小組展示導圖(見圖1、2)→小組互評導圖→教師展示教師導圖(見圖3)→學生綜合思考后修改完善教師導圖(見圖4)”的形式,使模塊知識更完整清晰。

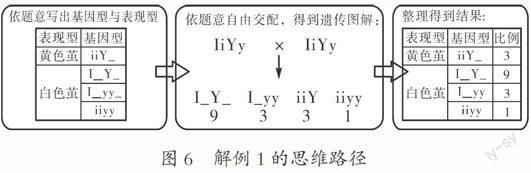

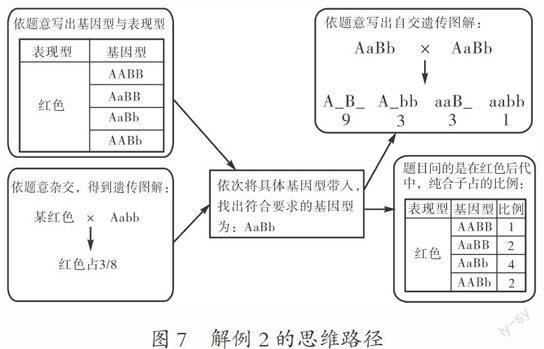

2.通過“圖”導思維實現程序化解題的“聚思維”

思維可視化,是實現思維從無序到有序的發展過程。有了設計思維導圖這個發散思維的過程墊底,學生對于章節模塊知識的發散、梳理得到有效訓練,而對于應用知識進行程序化解題的思維尚需篩選、聚合,我們擬通過具體題目的解決來細化這個過程,進而達到“聚思維”的效果(見圖5)。

“聚思維”需要教師與學生一起,通過對解題過程的梳理、比較、規整,最終獲得一類題型的程序化解題的思維路徑圖。下面我們以歸納“遺傳基本定律中的F2特殊性狀分離比”的程序化解題為例。

(1)教師精選題目,學生展示解題過程

例1:蠶的黃色繭(Y)對白色繭(y)是顯性,抑制黃色出現的基因(I)對黃色出現的基因(i)是顯性。現用雜合白色繭(IiYy)蠶相互交配,后代中白色繭對黃色繭的分離比是 。

例2:香豌豆中,當A、B兩個顯性基因都存在時,花色為紅色(基因Aa、Bb獨立遺傳)。一株紅花香豌豆與基因型為Aabb的植株雜交,子代中有3/8的個體開紅花,若讓此株自花受粉,則后代紅花香豌豆中純合子占 。

以下是學生A展示的解例1的過程(將其解題板書用電腦重繪,見圖6)。

以下是學生B展示的解例2的過程(將其解題板書用電腦重繪,見圖7)。

(2)教師引導學生歸納解題過程的相同環節

同一類題,在解題的各個環節(程序)中,既有相同點,也有易錯點。教師要發揮學生的主體地位,引導學生通過比較發現相同的程序化解題過程,再各抒己見,說說各自在解題過程中哪一步走不順、容易進入哪些陷阱以及今后解題時需要特別注意的地方,以此豐滿該類題型的解題流程。在這個環節中,學生將原來由師生合作完成的思維導圖進行拆解,將其中能用于解答此類型題的“微模塊”進行實用性重組轉化,得到的可視化程序性思維路徑如下圖8。

(3)運用程序化思維路徑圖進行解題練習

解題程序統一以后,再引導學生進行相關題型訓練,讓每一個學生在訓練中逐漸熟悉解題的各個流程,將可視化的流程圖轉變為無形的解題思路,便于學生在解題的過程中靈活地提取、運用。在生生互動、互相講題時,因為有了圖形化的流程指引,學生交流起來也更便于雙方接受、理解。

(三)課后精細落實——程序化向自動化轉化

科學規范的程序化解題路徑,為學生解題指明了方向,但是要進一步提高學生的解題效率,需要學生在執行程序時加快速度。如同計算機,在每一個環節進行邏輯判斷和篩選的速度越快,效能越高。

學生運用程序化解題圖反復進行訓練,對于同類題的解題過程得到強化,增強了解題自信,便會讓程序自然地內化為自己的解題思路,形成一種自動化的解題技巧,一看到此類題型,便能迅速作答。進一步訓練,還能達到觸類旁通的效果。

三、高中生物幾種類型題程序化解題模式概覽

(一)用“微導圖”卡進行選擇題程序化解題

當前國家級考試中,對于“核心概念”和“概念轉變”的考查越來越多。在選擇題中,很多選項反映出跨章節核心概念的思維聯系。高中生物的核心概念大約有70多個,將核心概念作為思維中心詞,精心制作出“微導圖”卡,再將這些“微導圖”卡如同“納米技術”中的基本粒子一樣隨意組合,進行思維重組,便可以開拓出嶄新的思維路徑,讓學生的思維廣度和學科素養等得到進一步的提高。

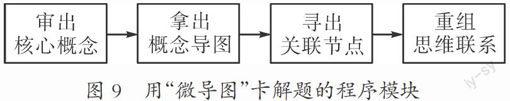

納米分子需要按照模板才能構建成各種樣式的材料,“微導圖”卡同樣需要一些程序模塊的指引才能串聯運用。大多數題目的解題程序模塊如圖9所示。

在這一流程圖中,“審出核心概念”是前提,“尋出關聯節點”與“重組思維聯系”是關鍵,學生在多次運用后,方能加快思維的速度。核心概念“微導圖”卡用于解題過程,在解題時進行不同的組合,可以訓練學生思維的發散性及解題的程序性。

例如:某選擇題的一個選項為“在進行植物組織培養時可能發生基因突變和染色體變異”。

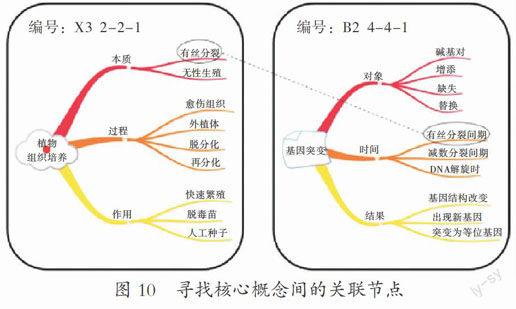

此題明顯屬于跨章節知識重組,老師從沒有在課堂上直接講授過,學生平時對這個問題的思考也較少。遇到這樣的情況,根據解題的一般程序審題,可知“植物組織培養”“基因突變”“染色體變異”是核心概念,我們“拿出”原來準備好的相關“微導圖”卡,尋找它們之間的關聯節點,如圖10。

通過上圖,我們可以直觀地看到,植物組織培養中包含“有絲分裂”的概念,而基因突變發生的時間可以是“有絲分裂間期”,二者在此發生關聯,學生進行思維重組后便能得出結論:植物組織培養中可以發生基因突變。

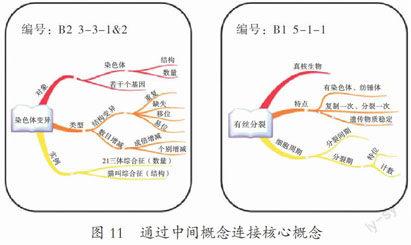

而在解決“植物組織培養”是否發生“染色體變異”的問題時,我們需要調出“染色體變異”的微導圖卡,再尋找二者的關聯節點,如圖11。通過直觀比較、尋找,我們不能發現“染色體變異”與“植物組織培養”有什么關聯節點,但在“植物組織培養”的微導圖卡中我們可以發現“有絲分裂”這個核心概念,此時,我們再調出“有絲分裂”的微導圖卡便可以發現“染色體”這個概念了。于是,通過中間概念將斷掉的思維鏈條補全,我們可以順利完成思維的跨越式聯系,見圖11。

(二)生態系統能量流動中的程序化解題模型及其使用

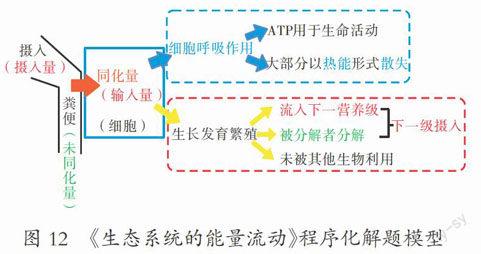

教材中《生態系統的能量流動》一節,有關內容的文字說明不夠充分,配圖也過于簡單、抽象,不利于學生快速理解概念性知識的內涵與外延,導致學生在解題時得分率普遍較低。為了幫助學生快速獲取知識,加深對知識的理解與運用,我們采用思維導圖的方式幫助學生梳理知識,最終形成了以下快速解題的思維模型,見圖12。模型中蘊含著豐富的信息,可以用色彩、框架等進行歸類,箭頭的粗細表示能量流動中的能量守恒、逐級遞減等特點。

有了這個解題模型,學生在具體解決某一個問題時,可根據題意找出適合的解題路徑來作答。比如遇到“在草、兔、狼組成的食物鏈中,狼的糞便中所含的能量實際屬于的同化量”這樣的問題,學生便可以通過在導圖中查找關鍵詞“攝入”“糞便”“同化量”進行程序化解題思路重構,進而分析出“狼的糞便中所含的能量實際屬于兔的同化量”;如果題目進一步設問“狼的糞便中所含的能量實際屬于兔同化量中 的部分”,學生可以繼續運用模型圖進行順序索引,往后尋找“兔同化量”的去路,從而直觀地得出答案——兔同化能量后,被下一營養級攝入的能量中“被分解者分解”的能量中的部分能量即狼的糞便量。

(三)坐標曲線題的程序化解題

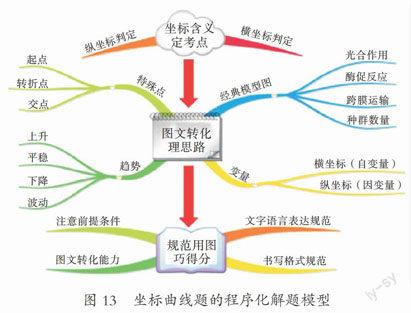

坐標曲線題是高中生物考試中考查學生綜合能力的重要題型,需要學生具備識圖獲取信息能力及圖文轉化綜合分析能力,其涵蓋的知識點有跨膜運輸、酶促反應、光合作用、細胞呼吸、細胞增殖、遺傳的分子基礎、遺傳與變異、種群數量變化、免疫調節、神經調節、激素調節等。圖13所示的程序化解題過程,能將不同知識點的曲線圖解題思路統一在一起,便于學生掌握核心能力。

我們以2013年大綱版全國卷第31題第(1)小題的程序化解題過程為例進行簡要說明。

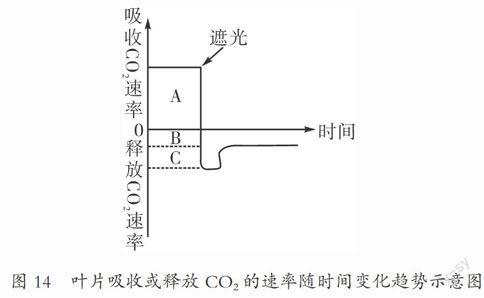

原題如下:某研究小組測得在適宜條件下某植物葉片遮光前吸收CO2的速率和遮光(完全黑暗)后釋放CO2的速率。吸收或釋放CO2的速率隨時間變化趨勢的示意圖見圖14(吸收或釋放CO2的速率是指單位面積葉片在單位時間內吸收或釋放CO2的量)。

回答下面的問題:在光照條件下,圖形A+B+C的面積表示該植物在一定時間內單位面積葉片光合作用 ,其中圖形B的面積表示 。從圖形C可推測該植物存在另一個 的途徑。CO2進出葉肉細胞都是通過 的方式進行的。

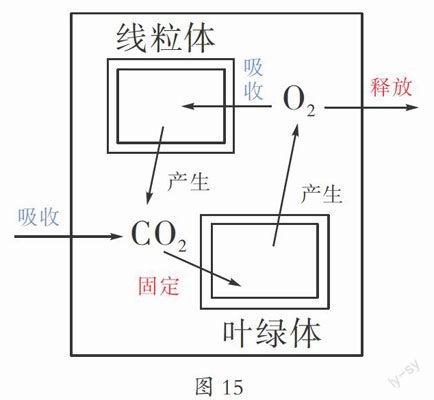

程序化解題過程如下:第一,坐標含義定考點。首先,橫坐標的“時間”,暗示了實驗過程中會改變條件,實驗會在一個時間段內進行。其次,由縱坐標“吸收/釋放CO2的速率”進行思維發散,調出記憶有關“光合作用”“細胞呼吸”的相關知識網絡圖。第二,圖文轉化理思路。首先,由縱坐標中的“吸收、釋放”等專有名詞,聯想到平時積累制作的圖表(見圖15),經圖文轉換、以圖析圖,再結合縱坐標的含義,便可以直觀地得出“A+B+C的面積”就是“固定CO2總量”。其次,結合坐標含義,看趨勢、找特殊點。“遮光”之后,B區域的延長線是一條直線,也就是“平穩”趨勢,表示含量不變;又根據縱坐標表示的變量是CO2釋放的速率,由此可以得出圖形B的面積表示呼吸作用放出的CO2的量。當年高考,許多考生在“從圖形C可推測該植物存在另一個的 途徑”處不知所措,其實,按照程序性解題的思路分析,就能從容作答。從趨勢來看,是“下降”趨勢,而結合縱坐標負區間的含義“CO2釋放速率”,就可以分析出圖形C是在“釋放CO2”。第三,規范用圖巧得分。要求文字語言的表達要規范。雖然許多學生能分析出是“固定CO2”,但是容易漏掉“量”這個關鍵字。如果平時進行規范用圖訓練,注意到橫坐標的“時間”與縱坐標的“速率”相乘就是一個“量”,那么就可以減少非知識性失分了。

思維導圖是近年來在教育界比較風靡的一種思維工具。把握思維導圖的核心,運用“圖”導思維,使思維可視化,再將可視化的思維路徑凝聚成解題的程序化模塊,讓學生在解題過程中按照科學、規范的程序執行,在反復執行程序的過程中促進思維的發散與聚合,以至于達到靈活運用程序模塊,最終實現解題自動化的效果,這就是我們的理想愿景。