晚清時期西方人的漢字教學觀①

岳嵐

(北京外國語大學中文學院,北京 100089)

晚清時期西方人的漢字教學觀①

岳嵐

(北京外國語大學中文學院,北京 100089)

漢字教學;漢字教材;漢語教育史;晚清時期

漢字一直是非漢字圈學生在漢語學習中的一大難題。早在19世紀,來華的西方人即對這一學習難點進行了探討。本文以西方人編寫的漢語漢字教材為依據,進行歷史總結,以期對當今的漢字教學提供有益的借鑒。他們把漢字看成正字法的一個部分,關注漢字的認讀和書寫,注重漢字結構分析和部件學習,在漢字教學和學習上提出了很多行之有效的方法,還編寫了很多專用的漢字教材,以應對漢字學習中的不同問題。他們不僅在教學理念上與當今漢字教學有著異曲同工之妙,而且體現(xiàn)了更強的針對性。

1.引言

漢字作為表意體系的文字,與拼音文字有著本質的區(qū)別,這使得西方人的漢字學習成為一大難題。早在19世紀,處于中西初識階段的西方人就意識到這一問題,并采取了行之有效的教學策略,大大方便了西方人的漢字學習,他們的問題、經驗、方法與當今的對外漢字教學有不少共通之處,對早期西方人漢字教學進行總結,是對外漢語教學史的重要組成部分,對現(xiàn)今的對外漢字教學也有著重要的借鑒意義。遺憾的是,目前尚未發(fā)現(xiàn)對早期西方人漢字教學的專門研究。

西方傳統(tǒng)的語言教材,一般包含四大板塊的內容,即正字法(orthography)、詞源學(et-ymology)、句法(syntax)和韻律(prosody)。從古希臘、古羅馬時候起,西方語言教學就從“正字法”開始,專門為學生講授識字知識。古羅馬語言教育家昆提連把“正字法”定義為“關于正確書寫的學問”。處于中西初識階段的西方人,對漢字的陌生是不言而喻的,識字、書寫對于他們來說比字母語言更難。他們把漢字看成正字法的重要組成部分,非常關注漢字的認讀和書寫。晚清時期西方人編寫了很多漢語教材,他們一般在教材序言中,介紹關于漢字的歷史、構造等知識,以及如何書寫漢字、如何查字典等。這一做法,跟西方語言教學的傳統(tǒng)密切相關。而在同時期漢字圈的漢語教材中,則沒有關于漢字的介紹和書寫教學等內容,顯示出東西方漢語教材的不同。

漢字難學,無論是當今還是19世紀甚至更早,就有人提出有沒有必要學習漢字的疑問,關于這個問題,晚清時期西方人認為漢字學習是非常重要的,并且特別強調從一開始就要學習漢字,不僅要認讀而且還要書寫。衛(wèi)三畏(S.Wells William)等西方人認為最好的方法是從部首學習開始,要把部首弄得像其他語言的字母表一樣熟悉,要知道部首在漢字書寫中的普遍用法、它們在漢字意思上的作用,以及在字典檢字中的使用方法。因此,在他們編寫的漢語教材中,一般按照筆畫的數量列出214個部首,并進行注音和釋義。

至于學習漢字的數量,禧在明(Walter Hillier)、狄考文(C.W.Mateer)等認為初學者一般應該掌握1000字左右,他們編寫的初級教材的漢字量基本控制在這一范圍內。丁韙良(W.A.P.Martin)把常用漢字定為2000個,為此他編寫了《認字新法,常字雙千》(The Analytical Character,1863;1897)。如果掌握三四千漢字,基本上就可以讀各種書籍了。5000漢字對于一般的文學寫作而言足夠了,如果一個人知道10000個漢字,那就可以獲得學士學位了。

他們大多認為初學者應掌握1000左右的漢字,常用漢字則為2000左右,這和李泉教授基于《中國語言生活狀況報告》(2006)提出的“將覆蓋率達90%和99%的1000個和2400個最常用漢字,分別作為漢語進修生和漢語言專業(yè)本科生的漢字‘過關量’”(李泉、阮暢,2012)的主張是相近的,都源于“這兩個字量的應用價值和學習價值最高”(李泉、阮暢,2012)。對字量的確定,源于西方人大量的漢語教學實踐,雖然統(tǒng)計字量的科學手段不及現(xiàn)在,但體現(xiàn)出了一定的科學性和前瞻性。

就漢字教學的內容而言,晚清時期西方人特別注重漢字部件、漢字結構、漢字書寫的教學,同時他們還根據自身的學習弱點,編寫了形近字、常用字以及如何查閱字典等教材,進行針對性教學。

2.從學習漢字部件入手

在西方語言教學中的正字法的影響下,部首等部件作為漢字的組成部分,被視同拼音文字中的字母,通過部件組合而成的漢字,正如一個個字母組合而成的單詞。因此要學習漢字,首先要學習這些部件,部首則是最為重要的漢字部件。雖然在教材中均有214個部首的內容,但是記住這些部首仍然是關鍵。為了方便學生記憶,衛(wèi)三畏把214個部首編成歌謠,并帶有英漢對照,其中一些句子中,有的字不是部首,加上這些字是為了意思上的完整。歌謠如下:

“魚躍龍門,鹿游虍穴,舟車所至,鼓龠之音,寶貝玉石,器皿瓦缶,蟲殳香艸,豸辵玄麻,匸幺別,氏示非同,須比亅〡,休舛凵冂,四方八角,二片一頁,廾手問父,歹鬼崇兒,隹艮高阜,韋布勹亢,獸疋禸地,乙匕取羹,鹵出屮(豎為撇)芽齊,臣持符卩至,風雨至厶邑,日月入西山,竹支攴門戶,矛耒鬥刀斤,衣巾冖斗臼,鼎鬲尸,爭氣有口舌,債欠朝夕煩,彳夂行之慢,廴癶幾又不同,傳曰羽毛齒革,詩言弓矢干戈,弋鳥飛於廠廣,采韭彳乎宀亠,丶隸丿須分別,與爿記母①應為“毋”。(忘,五行金木水火土,五色青赤白黑黃,米食豕羊牛犬馬,田生豆麥黍禾瓜,十里川二舟撒網,三寸聿一士書文,骨肉皮血耳目無疒,首面彡牙手爪母辛,糸敝女子足小又髟長,爻卜老人鼻高而口大,自辰至酉用力做工夫,行止走立甘心為已事”(Williams,1842:30-31)。

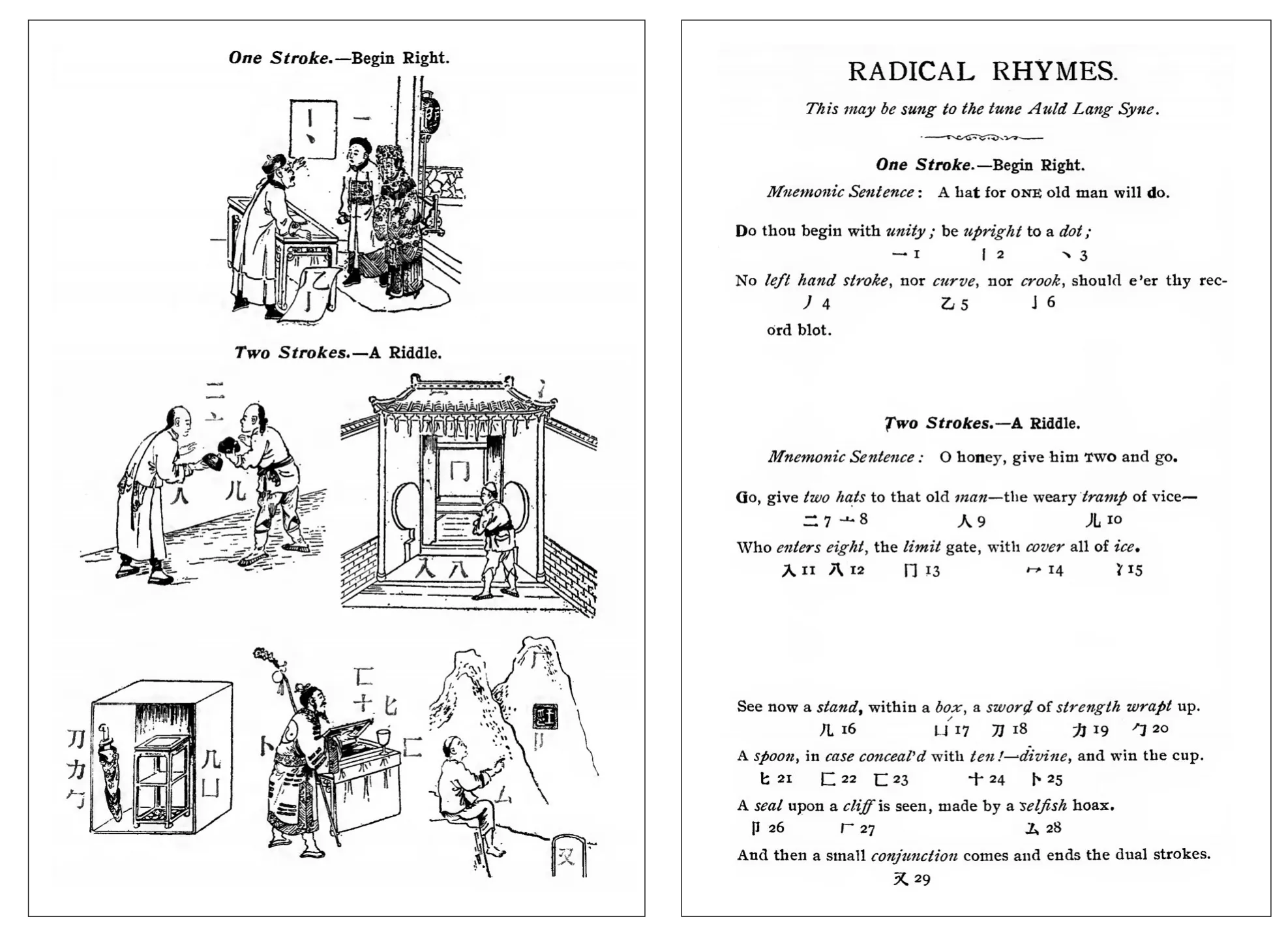

狄考文在其《官話類編》(A Course of Mandarin Lessons,1898)中引用了J.A.Silsby的《部首押韻詩》(Illustrated Radical Rhymes),可以解除學生在學習部首的意思和順序時的很多辛苦,不僅讓學生學起來更輕松,而且記憶更牢固,比單純記憶的效果要好得多。作者按照筆畫的順序,根據筆畫本身或者包含該筆畫的漢字,編寫了不同形式的歌謠,有的像順口溜,有的是謎語,有的還是寓言故事,同時將筆畫名稱或包含該筆畫的漢字標出,一目了然。例如:

二畫:《謎語》A RIDDLE

Two(7)hats(8)on one man(9)!See,that tramp(10)walking fast,

7二8亠9 人10 兒

Enters(11)slyly at eight(12),ere the limit(13)is passed.

11入12八1 3冂

A covering(14)of ice(15)hides a bench(16)and a box(17),

14冖15冫1 6幾17 凵

A sword(18)of great strength(19)is wrapped(20)up in old socks,

18刀19力2 0勹

A spoon(21)in a case(22)in concealed(23)with ten(24)knives;

21匕22匚2 3匸24 十

Divine(25)what this means,and then ask the old wives,——

25卜

Why that seal(26)on the cliff(27),made by some selfish(28)hoax,

26卩27廠2 8厶

Should let a conjunction(29)end up the two strokes.

29又

又如,十四到十五畫的部首是:RESULT OF A FIGHT

Fourteen were the noses(209)all even(210)in height,

209鼻210 齊

Fifteen were the teeth(211),which were lost in a fight.

211齒①參見Mateer,C.W.1898A Course of Mandarin Lessons,Based on Idiom[M].revised edition,Shanghai:American Presbyterian Mission Press:p.xxxiii;xxxvi.原文中數字在單詞之上,這里為了寫作的方便,將數字放在單詞后,并用括號括起來。

事實證明,這個《部首押韻詩》非常奏效,很多學生受益于此。為了使學習更加輕松,歌謠的作者又編寫了一個新的版本,將部首歌謠壓縮至46行,用644個音節(jié)代替了以前的933個音節(jié)。每一節(jié)都從一個有助于記憶的詞開始,其輔音給出每組部首中第一個部首的筆畫數。

為了讓《部首押韻詩》對那些希望記住部首的人有所幫助,可以看到,多數詩行(或行)以一個五畫的部首結尾,每一行包含五個部首,除了因為明顯的原因,沒有發(fā)現(xiàn)這是不適當的。(Silsby,1912:11)作者的《部首押韻詩》還配有圖畫,是一個詩圖并茂的杰作。以一到二畫的部首為例,改編后的《部首押韻詩》展示如圖1。

在當今對外漢語教學中,調查發(fā)現(xiàn),“留學生在書寫漢字時,最常見的錯誤,主要來自兩個方面:一是漢字部件,一是漢字結構”(張旺熹,1990)。晚清時期西方人在漢字教學中就非常重視漢字部件,特別是漢字部首的學習。他們的這一傳統(tǒng)直到今天仍然得到沿用,英國有三大漢學重鎮(zhèn)之稱的倫敦大學、牛津大學和劍橋大學,在當今的對外漢語教學中,仍然強調學生對部首的熟悉掌握,老師會把漢語字典的部首檢索部分作為漢字部首教學的必備內容。19世紀西方人創(chuàng)建的部首歌謠對于部首學習和記憶都起到很好的促進作用,值得借鑒。

3.注重漢字結構分析

19世紀以前,西方學習者就已經采用分析漢字結構的方法來學習漢字了,最為著名的是利瑪竇。“利瑪竇早年曾在羅馬耶穌會學院學習過記憶術,來華后,利瑪竇通過研究、分析漢字的獨特結構,結合記憶術,逐漸摸索出一套奇特的‘記憶秘宮’體系,用以快速記憶漢字。……后來,利瑪竇寫了《西國記法》一書,專門向中國人介紹、講解這種記憶法。在書中,利瑪竇舉例說明自己如何應用記憶術來記漢字。例如,兩個扭打的武士,用來記憶‘武’字;一位來自西部的部落女子,用來記憶‘要’字;收割莊稼的農民,用來記憶‘利’字;懷抱孩子的女仆,用來記憶‘好’字。在利瑪竇看來,記憶并非單純地死記硬背,而應該充分發(fā)揮人的主觀能動性,將西方記憶法和中國文字特點相結合,這樣形成的規(guī)則和方法才會有效,記憶效果才能持久”(卞浩宇,2010)。

圖1:J.A.silsby的《部首押韻詩》及圖畫樣例

到了19世紀,學習者仍然看重漢字分析法。1838年9月,李太郭(George Tradescent Lay)在《中國叢報》上發(fā)表文章,向讀者介紹他的漢語學習方法。在《漢語新分析法》(New Analysis of the Chinese Language)一文中,李太郭發(fā)現(xiàn),許多漢字具有相同的組成部分,即所謂的“原詞”(primitive)。他認為,通過對“原詞”的形態(tài)、屬性、歷史和用法等方面的分析和研究,不僅“能夠對原詞本義有一個深刻的認識”,還有助于學習者“了解由原詞派生出的字詞的意義”。隨后,李太郭以“某”(mei)字為例詳細解釋了這種分析法。……在李太郭看來,“原詞”這一概念,在分析和學習漢字過程中起到非常重要的作用,應當引起學習者的充分重視。李太郭還提醒漢語學習者,“這種分析法要求學習者掌握更多的相關知識”,而且“學習者起初會碰到很多困難”;不過,他卻堅信通過這種學習方式,“可以讓學習者每天獲得新鮮的知識,最重要的是,學習者能夠對所學漢字留下難以磨滅的深刻印象”。在文章最后,李太郭表示,他的這種漢字分析法有待進一步完善,之所以提前公布出來完全是為了響應崔理時的號召,同時他也希望“漢語學習過程中的每一個困難都能被克服,這樣更多地人可以加入到漢語學習隊伍中來”(卞浩宇,2010)。李太郭的這種做法是對漢字結構的分析。

19世紀,西方人一般把漢字結構分為部首和字根兩部分,部首表示意義,字根則通常指明漢字的讀音。衛(wèi)三畏在他編寫的《拾級大成》(Easy Lessons in Chinese,1842)中,介紹了部首的位置和用法。此外,衛(wèi)三畏和蘇謀斯都根據意思對部首進行分類,方便學生的學習。鮑康寧認識到初學者起初要知道在哪個部首下尋找某個特定漢字有很大的困難,不幸的是,一些最常用的漢字是最難找到的。為此,他把最常用的33個部首單獨印刷出版,因為這33個部首形成的漢字覆蓋了漢字的2/3以上,剩下的188個部首覆蓋的漢字不足1/3。另外,他還給出了找尋部首的規(guī)則:1.考慮漢字本身是否是部首。2.如果漢字本身不是部首,第一步把漢字分成兩部分。3.如果兩部分中的一個部分是部首,另一部分不是,很明顯,必須在是部首的那個部分下查找。4.漢字的兩個部分都是部首,必須使用以下規(guī)則:漢字有左右兩部分組成的,左邊部分為部首;漢字由上下兩部分組成時,兩部分均可為部首,下面的部分為整個漢字的部首。這些規(guī)則能處理漢字中的19/20,當然會有很多例外。

狄考文也強調漢字部首對初學者的重要性,雖然沒有不變的規(guī)則,但他也給出了查找部首的方法,和上面鮑康寧的方法類似,但更具指導性:先考慮漢字本身是否是一個部首;漢字大部分可以分成兩部分,或左右或上下或內外,其中一個可能是部首;如果兩個部分都是部首,那么通常在右邊的部首是“刀、力、文、斤、殳、彡、欠、戈、斗、邑、間”,此外,左邊多為部首;除了通常在上面的“艸、、亠、穴、日、西、雨、爪、父、山、宀”的情況,漢字的下面多為部首;另外內外結構中,外面部分是部首,這一類相對比較少。狄考文通過總結發(fā)現(xiàn),漢字中最重要的部首可能是它占支配地位的部首。一些部首幾乎總是支配它們出現(xiàn)的漢字,如,艸、、見、疒。當然這些規(guī)則有一些例外,然而它們總像那些普遍的規(guī)則那樣是正確的。對于沒有規(guī)則適用的漢字,可以參考難字表,通常本土字典和外國字典中都會給出(Mateer,1898:xxiv-xxvi.筆者譯)。

字根,是漢字中部首以外的部分,因為字根給出相當大一部分漢字的語音,這個部分也可以被稱為語音或聲音部分。它們和部首一起組合形成新的漢字。根據馬士曼的《中文之鑰》(Clavis Sinica),漢語中字根的數量——也就是除了214個部首之外,可以和部首結合成漢字的字根是3867個,不過這些字根生成漢字的能力并不相同。其中的1689個字根,通過添加部首,可以形成漢語中大約六分之五的漢字,由這些字根組合而成的漢字從3個到74個不等。晚清時期西方人的“字根”觀念和如今的“部件”非常相似,他們從自身的漢字學習出發(fā)對漢字的結構組成、拆分等的分析具有一定的前瞻性。

丁韙良的《認字新法,常字雙千》對2016個漢字進行分類編排,并進行翻譯和部件拆分,目的是幫助初學者記住這些需要知道的漢字。狄考文在其《官話類編短期課程》(A Short Course of Primary Lessons in Mandarin)中前幾課,以提供幫助記憶的方式分析漢字,他認為,所有的漢字絕不順應理性的分析,在很多情況下,學生可以為自己建構一個能作為記憶幫助的分析,分析是以經驗為依據的,是想象的,這一事實不會妨礙它對記憶的服務功能。例如,他這樣分析漢字:生:是“牛”和“一”合成,意思是一只牛從地上產生。作者還注明,在漢字中“一”經常表示地面的意思。字:“宀”和“子”組合而成——一個孩子在學校里學習。箇或個,看起來像一個水桶下到水井里——能夠一次撈上滿桶的東西,不管井里有什么。這些字有的拆分不合理據,有的意思牽強附會,還有的純粹從字形上進行臆想,毫無道理可言。雖然如此,卻不妨礙這種分析對記憶漢字的作用。翟理斯也提倡漢字分析,他指出“即使是為了純粹的商業(yè)目的學習讀寫中文的那些注重實用的學生,也需要遵守這些分析。因為只有這樣,他才能記得住一定數量的漢字。不然的話,他會發(fā)現(xiàn)這些漢字非常難以捉摸,非常撲朔迷離,給他的學習帶來難以逾越的困難”(翟理斯,2011:23)。

到了19世紀后期,隨著對漢字認識的加深,對漢字的分析更加追求科學和理性。艾約瑟(Joseph Edkins)的《漢字學習入門》(Introduction to the Study of the Chinese Charac-ters,1876)除了對部首進行解釋外,還對1144個表示漢字語音的符號進行分析說明,比以前的漢字書有更多的漢字分析與解釋。作者相信這些解釋與分析有助于學生掌握漢字,該書的漢字分析借鑒了包括《書經》《詩經》《爾雅》《說文》《玉篇》《廣韻》《洪武正韻》《康熙字典》等15部中國本土語言學著作,使得艾約瑟對漢字的分析更為科學,不同于前人簡單的“望形生義”。湛約翰(John Chalmers)就主張從漢字理據入手對漢字進行分析。湛約翰認為,對于大多數漢語學生而言,無論是中國人還是外國人,十之八九的漢字都是約定俗成的符號,和指稱的具體事物沒有相似性,也和概念沒有自然的聯(lián)系。學生學習漢字就像數學家或天文學家在開始學習時要掌握他們所在領域的相關符號一樣,但是表意符號數量很多,為了解決記憶難題,就需要指出這些符號所代表的意義。他的《300個基本形式下的漢字結構》(Structure of Chinese Characters under 300 Primary Forms,1882)一書,就是為了指明每個漢字所代表的事物的原始意義,并解釋它們的常見用法。在書中,作者列出了300個漢字的原始形式,然后按照現(xiàn)代漢字筆畫的多少進行排列,依次寫出該符號的廣東話讀音、北京話讀音、英文釋義,以及該原始符號在漢字組合中的位置及作用。

作者對這些古老的符號進行追根溯源,是因為在他看來,漢字的每個部分都有其作用,如果不能參透各個組成部分所代表的含義,就不能真正對漢字進行分析。漢字分析首要的和最主要的標準就是,漢字的每個部分都有其作用。比如,“日”和“月”都是原始符號,它們組合在一起,形成“明”,可是“明”的讀音和日、月都無關,日、月這兩個組成部分就成為部首。這樣由原始符號組合成漢字,并賦予新的語音的字大約有1000個。還有的漢字中,某個組成部分既是聲旁又是義旁,還有的復雜漢字中音旁處于從屬地位,其意義已經退化。因此作者強調重視語音學和部首的掌握,對于學習漢語十分必要,盡管掌握這些規(guī)則不能百分之百推導出漢字的發(fā)音。就像英語單詞,拼寫出來也不是絕對能正確發(fā)音一樣。(Chalmers,1882:iii-viii,筆者譯)

晚清時期,特別是19世紀早期西方人對漢字結構的分析有一定的科學性,但在釋義方面更多牽強附會和隨意之處,如:解釋“要”為“來自西部部落的女子”;“好”為“懷抱孩子的女仆”;“生”為“牛從地上產生”;“字”為“孩子在學校學習”等等。他們也認識到這樣的解釋缺乏字理根據,有些只是憑借想象,僅僅是為了方便他們記憶漢字。這種方法在實際學習中起到一定的幫助作用,特別是對初學者而言。現(xiàn)在很多留學生也用這種非科學的方法記憶漢字,仍取得了一定的學習效果,但這種方法并不是我們提倡的,長此以往有害于學生對漢語的學習。當然他們對漢字結構的分析在19世紀后期也在逐漸走向科學。如今的漢字教學中,提倡對漢字結構的分析,與晚清時期的漢字結構分析教學有著異曲同工之處,不同之處在于現(xiàn)在的漢字教學大多依據字理進行分析和解釋。

漢字部件和結構分析是晚清時期西方人漢字教學中特別關注和提倡的兩個方面,這兩個方面在現(xiàn)今的對外漢字教學中仍然占據非常重要的地位,也是留學生漢字學習中最容易出現(xiàn)錯誤的兩個方面。可見,西方人早期的漢字教學非常準確地把握住了漢字的特點和西方人習得的重點,具有很強的針對性和前瞻性。

4.重視漢字書寫教學

在西方正字法教學的影響下,同時由于漢字與字母文字之間的巨大差異,使得西方人對漢字書寫尤為重視。如前所述,多數漢語教材在序言中,對漢字書寫進行講解,內容主要包括書寫工具的介紹、握筆姿勢、基本筆畫、書寫順序等。關于如何進行書寫教學,他們采用了不同的方法。如威妥瑪建議學生把《語言自邇集》中的“書寫練習”第一部分的內容抄寫下來,老師要告訴學生如何書寫,同時邊說邊舉筆示范,這時候,學生應該眼耳并用。正確熟練地書寫漢字不太容易,馬禮遜建議學習漢語的歐洲學生要給予漢字特別的關注,直到不需要使用參考書就能寫出漢字的時候,才能認為自己知道了這個字。學生應該每天練習書寫幾個漢字,并加以仔細分析。衛(wèi)三畏也認為開始學漢語的時候,主要的勞動是學習怎么寫漢字,當知道漢字的形狀之后,漢字的意思和讀音就更容易記住。衛(wèi)三畏、狄考文、禧在明等人都建議學生要復寫漢字,就像中國小學生那樣,把要記住的書作為復寫書,把白色的薄紙印在黑色的背景上摹寫。也可以使用大尺寸寫出的、包含已經認識的漢字的復寫本,或者使用一本帶復寫紙的書進行練習,要在非常清楚合成漢字的方式后,通過觀察寫字,然后通過記憶寫,一直這樣努力才能寫出比例勻稱的漢字。禧在明還強調在復寫漢字時,一定按照筆順寫,一條總原則就是:從左邊或上邊開始寫,筆畫要從左到右。他詳細列出“福”字的筆畫順序,指出如果按照同樣的方法寫其他的漢字,百分之九十九都是正確的。鮑康寧還指出,六種形式的字體,其中的兩種是通常要學習書寫的,這兩種可以粗略地和英語的正楷圓體和草體相對應,尤其是后者,比印刷體更自由,初學者常常因為老師寫的和書上印刷的同一個漢字是不同的而感到沮喪,治療這種沮喪的辦法就是學習寫字。至于漢字書寫采用“哪種方法最好”和“應該花多少時間寫字”這類問題,有各種答案,大部分要看學習者自己,沒有欽定的方法。答案很大程度上在于他自己的興趣、能力和以后的工作。一般能把自己的語言文字寫得好的人,也最可能把漢字寫好,也最可能接近漢語風格;而筆記潦草的人寫自己的母語文字也是一樣的。

教材中這種總體性的關于漢字書寫的講解和介紹是必不可少的,但具體的指導性不夠,外國學生漢字書寫中的實際問題不能得到有效解決。這種情況下,波乃耶(J.Dyer Ball)針對外國人如何按照筆順和規(guī)則書寫漢字的問題而編寫了《如何書寫漢字》(How to Write Chi-nese,1888)一書。波乃耶認為初學者需要的不僅是關于如何書寫漢字的普遍規(guī)則,而且還需要給出他們關于怎么寫漢字的具體的、細微的指導。在寫漢字方面,中國人認為最重要的是書寫整潔并且書寫正確。很多外國人也盡力這樣做,但結果是寫的字既不整潔,也不正確。對于初學者而言,最讓他們困惑的是書寫每個漢字的順序到底是什么。因為寫漢字不像英語或者其他歐洲語言,都是從一個詞語的第一個字母開始寫,寫完一個之后再接著寫下一個,漢語不是字母組合,有很多筆畫,并且不少筆畫縱橫交織,不知道該從哪里開始。通過這本書,作者希望學習者了解漢字書寫就像其他語言的書寫一樣,有很多順序和方法,不過順序和方法不是隨心所欲地,而是人們追求書寫便利和書寫速度的結果,并且每個規(guī)則的形成都有其合理的原因。同時也要記住,寫相同的漢字有時有不同的書寫方法,正如對于數學計算有普遍規(guī)則,不同的個體可以使用不同的方法運用這些規(guī)則,并以不同的方式計算出結果一樣。不過,在這本書中波乃耶并沒有給出更多的書寫方法。在書中作者首先介紹了書寫漢字的總規(guī)則,然后按照筆畫數的多少排序,依次列出漢字部首、發(fā)音、英語翻譯、書寫順序、指導和說明。作者自己都認為這本書充分展示了漢字是怎樣由基本部件組合而成的。《如何寫部首》(How to Write Radicals,1905)是這本書的簡化版,作者省去了最開始的總書寫規(guī)則等內容,直接進入214部首的展示部分:部首、拼音、英語解釋、筆順。和前者相比減少了指導和解釋的那個部分。鮑康寧編寫了《筆畫入門》(The A.B.C.of Chinese Writ-ing,1913)來展示筆畫及漢字的構成,指出幫助寫出正確、美觀的漢字的要點。他認為每天一個小時或更多時間的書寫練習能讓任何中等能力的人在幾個月內學會一千漢字。剩下的幾千漢字的學習可以根據環(huán)境和個人所需而定。

現(xiàn)今漢字書寫仍然是留學生,特別是非漢字圈的留學生漢字學習的一大難點,但我們在實際教學中,對漢字書寫重視不夠,教材中漢字書寫教學部分多見于筆畫和筆順的簡單介紹,缺少西方人的視角以及結合他們自身問題的針對性強的教學內容,這也是我們在編寫漢語教材中需要注意的。

5.針對性的漢字教學

西方人在漢字學習中遇到了各種困難,針對這些困難他們進行了有的放矢的教學,有的還編寫了相應的漢字教材。比如,形近字的辨析是外國人漢字學習中的難點,為此,翟理斯(Herbert A.Giles)編寫了《字學舉隅》(Synop-tical Studies in Chinese Character,1874)。作者把形近字按組排列,一般筆畫少的在前,筆畫多的在后,共有443組形近字。雖然當時已有中國人編寫的《分毫字辨》等漢字書,《康熙字典》中也有“辨似”等章節(jié),但不適用于外國人,因為中國人和外國人在漢字學習上存在的問題是不同的,中國人的錯誤主要限于部首相同語音有少許差異的漢字,并且這些漢字中的大部分是不常用的。而外國學生區(qū)分任何形式上相似的漢字都會不知所措,因為語音或部首對相似漢字的語音或意思并沒有引導作用。例如,“左”和“右”在中國人的漢字集中就找不到,也就是說,這類字形相似的問題對中國人而言并不是什么問題。然而,外國學生經常被僅僅在形式上有一點兒相似,但語音和聲調或許意思上也有某種程度相似的漢字所煩擾,還會被他能說出的有著共同語音或近似語音的整個一類漢字所迷惑,并且在很多情況下部首的意思給不出一丁點兒線索。可以看出,翟理斯對外國人漢字學習方面的困難認識很清楚,《字學舉隅》體現(xiàn)出針對性強的特點。

漢字數量繁多,漢字的學習當以常用字為主。在諸多漢語教材中,很多作者根據需求選用了一千到兩千不等的常用字。此外,D.Z. Sheffield按照字頻編寫了《漢字精選表》(Se-lected Lists of Chinese Characters,1903),創(chuàng)意源于中國打字機輪子上的漢字使用安排。該漢字表中共有4662個漢字,其中最常用的726個;常用的,1386個;不太常用的,2550個。另外,打印機輪子上剩余的空間還有162個漢字,是和最常用的漢字重復的,因為大約一半的漢字來源于此,因此這些漢字占據了打印機的中心位置。19/20的漢字會在726個最常用的漢字中找到,幾乎所有不在最常用表格中的漢字能在與之相連的1386個常用字表中找到,而其余的2550個漢字,則不會經常使用,不過,當漢語知識增長的時候會經常使用它們。在讀寫漢字方面,掌握幾百個漢字不是難事,這些表格在幫助學生判斷漢字的重要性上很有價值,如果正確選擇了漢字,學生會意識到擁有了一個很有效的詞匯表,有了這個基礎,漢字學習就不那么苦了。需要指出的是,最常用、常用和不太常用的分界線只能大致劃出,界限不是那么分明。

在漢字學習中,經常遇到不認識的字,那就需要查閱字典,因此檢字方法很重要。我們都知道,檢字首先要查找部首,然后要知道剩余部分的筆畫數。《字部新法》(Explana-tion of the Use of the Sub-radical,1903)的出版發(fā)行就是為了幫助學生查閱字典。該書以非常簡短的篇幅展示了80個字中的部首、次部(sub-radicals)、余畫(the remaining strokes)。每個漢字中,部首以黑體字印刷,次部印刷成中等粗細,余畫則印得更細。之后,還設有練習,讓讀者說出每個漢字中的部首和次部。

另外,為了更好地學習并掌握漢字,美國人富善(Chauncey Goodrich)還在自己學習和積累的基礎之上編寫了《官話萃珍》(A Charac-ter Study in Mandarin Colloquial,1898;1916)。富善模仿自己老師的做法,在每個漢字下面寫出口語句子,給出各種用法和漢字的組合。讓學生能夠像在英語字典中那樣方便地找到詞語,它的各種用法和組合也能馬上看到。書中的例子完全是口語的,也少量引入了一些常用的高雅風格和古典風格的句子。該書經過修訂后二次出版,包括重復的漢字在內,共有4210個漢字。掌握口語意味著至少熟練使用其中的兩三千漢字。

相比之下,當今的對外漢字教學比較單一,缺乏針對學習者實際問題編寫的專用教材或內容;在教學過程中,對學習者的實際問題了解不夠,教學者就容易自說自話,甚至存在完全不重視漢字教學的情況。19世紀西方人在漢字學習過程中的這些困惑,并沒有隨著時代的變化有太多的改變,仍然可以為現(xiàn)今的漢字教學提供有益的參考。

6.結語

晚清時期西方人的漢字教學受到西方語言教學正字法傳統(tǒng)的影響,同時,他們又借鑒了中國語言學的研究成果,他們結合自身的學習體驗,從自身學習中的困難和問題出發(fā),摸索出一套漢字學習與教學的方法。他們的漢字教學基于親身的學習體驗,對問題的認識更為清晰,提出的教學方案細致具體,并且具有很強的針對性,對當今的對外漢字教學具有借鑒意義。晚清時期西方人的漢字教學是世界漢語教育史的重要組成部分,是對外漢語教學的寶貴財富。

卞浩宇2010晚清來華西方人漢語學習與研究[D].蘇州大學博士學位論文:32-33;139.//Bian Haoyu 2010The Study on the Learning and Researching of the Chinese Language of the Westerners Coming to Chi-na in the Late Qing Dynasty[D].Ph.D Thesis,Suzhou University.

李泉,阮暢2012“漢字難學”之教學對策[J].漢語學習(4).//Li Quan&Ruan Chang2012Teach-ing strategies to deal with the“l(fā)earning difficulty of Chinese characters”[J].Chinese Language Learning(4).

翟理斯(著),羅丹,顧海東,栗亞娟(譯)2011中國和中國人[M].北京:金城出版社:23.//Herbert A. Giles,(Translated by Luo Dan,Gu Haidong&Li Yajuan)2011 China and Chinese[M].Beijing:Gold Wall Press:23.

張旺熹1990從漢字部件到漢字結構——談對外漢字教學[J].世界漢語教學(2).//Zhang Wangxi 1990 On Chinese character teaching in TCFL:From compo-nents to structure[J].Chinese Teaching in the World(2).

Chalmers,J.1882Structure of Chinese Characters un-der 300 Primary Forms[M].London:Trübner&Co:iii-viii.

Mateer,C.W.1898A Course of Mandarin Lessons,Based on Idiom,Revised Edition[M].Shanghai:American Presbyterian Mission Press:xxxiii,xxxvi,xxiv-xxvi.

Silsby,J.A.1912Illustrated Radical Rhymes[M]. Shanghai:American Presbyterian Mission Press:11.

Williams,S.W.1842Easy Lessons in Chinese[M].Ma-cao:Printed at the Office of the Chinese Repository:30-31.

Westerners’Conception of Chinese Character Teaching in Late Qing Dynasty

Yue Lan

(School of Chinese Language and Literature,Beijing Foreign Studies University,Beijing 100089,China)

Chinese character teaching;textbook for character learning;the history of Chinese teaching;Late Qing Dynasty

Chinese character has been a great obstacle to non-character background students in Chinese learning.Such an obstacle has been discussed among the westerners who immigrated to China as early as 19thcentury.The history and experience of the teaching materials compiled by westerners are summed,from which the comptemprory Chinese language teaching can learn a lot.These forerunners considered Chinese characters as one section of orthography,concerning the readability and writing of characters,emphasizing structure analysis and components of Chinese characters.They proposed effectvie approaches to Chinese character teaching and learning.Moreover,specified textboo ks have been compiled to resovle diversified difficulties in Chinese character learning.These textbooks have the same character teaching concept of present day,and are more specific to different problems in character learing.

H109.4

A

1674-8174(2016)04-0061-09

【責任編輯 匡小榮】

2016-03-01

岳嵐(1973-),女,河北順平人,北京外國語大學中文學院講師,博士,主要研究方向為世界漢語教育史和對外漢語教學。電子郵箱:yuelan@bfsu.edu.cn。

北京外國語大學基本科研業(yè)務費2015年度資助項目:“晚清時期西方人的漢字教學”(2015ZW061)//The Fundamental Research Fund of Beijing Foreign Studies University in 2015:“Chinese Character Teach-ing by Westerners in Late Qing Dynasty”(2015ZW061)

①衷心感謝匿名審稿專家提出的寶貴意見。