《都靈之馬》:長鏡頭電影與生命哲學

譚笑晗

(東北師范大學 文學院,長春 130024)

?

《都靈之馬》:長鏡頭電影與生命哲學

譚笑晗

(東北師范大學 文學院,長春 130024)

摘要:《都靈之馬》是貝拉·塔爾封鏡之作,影片將其一直以來的長鏡頭手法發揮到了極致,拍攝手法看似簡單,形成一種極簡主義的風格,但是背后卻潛藏著深層次的意味,即貝拉·塔爾對脆弱生命的終極思考,這也構成了一種生命哲學。

關鍵詞:《都靈之馬》;貝拉·塔爾;長鏡頭;極簡主義;哲學

無論在匈牙利還是在整個歐洲,貝拉·塔爾(Béla Tarr)都以倔強著稱,他不在乎觀眾對其作品的態度,接受采訪時因為某種觀點和記者針鋒相對,甚至對電影史上的大部分影片嗤之以鼻。然而倔強并不是他廣為人知的唯一原因,更重要的是,他的確憑借獨特的電影語言給自己貼上了貝拉·塔爾作為符號的標簽:用冷靜、客觀且一針見血的鏡頭關注人類脆弱的生命和靈魂。本文討論的《都靈之馬》(A Torinói ló,2011)就是這樣一部影片。

《都靈之馬》是貝拉·塔爾的封鏡之作,也是他最杰出的作品之一。影片以哲學家尼采在都靈卡羅·阿爾伯托廣場抱著一匹倔強的馬痛哭以致失去理智的畫外音開始,繼而講述這匹老馬及其主人之后幾天的命運:老馬不吃不喝,父女二人在狂風怒號的環境中艱苦度日直到絕望地面對生命的終結。朗西埃曾評價貝拉·塔爾的另一部影片《撒旦的探戈》(Sátántangó,1994)是電影史上最長的影片之一,但卻承載了極少的事件,說這部影片七個半小時長,但內中除了場騙局之外一無所有。然而朗西埃并未發現,《都靈之馬》甚至連一場騙局也沒有。這部時長近150分鐘的影片很難被歸入傳統故事片的行列,因為影片似乎并不是在講述一個故事,只是簡單地呈現了父女二人的日常生活:吃飯、穿衣、打水、劈柴,看上去非常簡單而又隨意,但正是這種極簡主義風格,使得影片的意義更加復雜和深刻。

1長鏡頭:貝拉·塔爾的“慢”

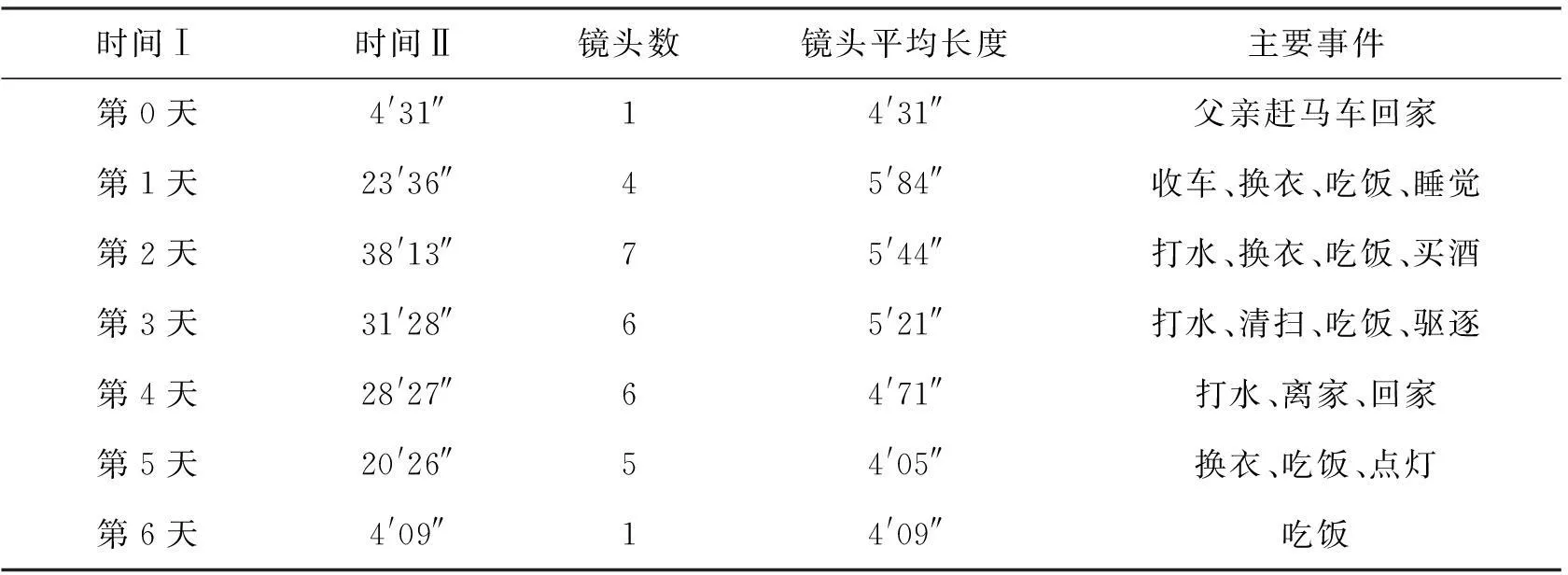

如電影史上很多導演一樣,貝拉·塔爾偏愛長鏡頭,以開場而言,《詛咒》(Kárhozat,1988)是纜車來去來回的空鏡頭,《撒旦的探戈》在牛棚外對一群牛的跟拍,《鯨魚馬戲團》(Werckmeister harmóniák,2000)中瓦魯斯爾關于天體運動的表演,都是用長鏡頭加以表現。從某種意義上說,長鏡頭是表現《都靈之馬》復雜性和深刻性的最主要方式,也可以說這部影片將貝拉·塔爾的長鏡頭推向了極致。《都靈之馬》近150分鐘,但僅用了30個鏡頭,最長的鏡頭長7′27″,最短的鏡頭也有2′22″,每個鏡頭平均長度為4′80″,導演用29個鏡頭講述了父女二人六天的日常生活,平均用4-5個鏡頭展現一天的生活,第六天更是只有一個鏡頭(見表1)。這種超乎尋常的長鏡頭設計無形中體現了電影的節奏,一種緩慢的蠕動的冷靜的節奏,這種節奏無疑跟時間有關,也體現了貝拉·塔爾對時間的重視。時間,歷來是電影導演和理論家非常重視的要素,安德烈·塔可夫斯基甚至說,“我們無法想象一部電影里沒有任何時間感流經畫面,但是我們卻很容易想象一部電影沒有演員、音樂、布景,甚至剪接”,[1]125儼然將時間置于高于其他電影元素的位置,可見時間的重要性。《都靈之馬》的時間完全由長鏡頭體現出來,無論是單個鏡頭長度還是對某一個鏡頭中事件的描述都體現出一種時間的上的“慢”,甚至很多影片的敘事時間遠遠大于現實時間,這就形成了一種獨特的美學。貝拉·塔爾在影片中因為長鏡頭的運用而使得影片在時間上呈現出絕對的慢,這種慢往往對表現人物形象和影片主題起到積極的作用。《都靈之馬》即是這種風格的典型體現,貝拉·塔爾談到這部影片時說,“我們轉向更加沉思的拍攝風格,一切都慢下來,重點是注意大量的細微之處,如時間、自然、動物……”[2]如影片中多次出現父親或女兒面對窗戶凝望窗外的鏡頭,每一個這種鏡頭最后都會呈現出一種近似于靜止的狀態,鏡頭中人物沒有任何肢體活動,只是持續地注視窗外,鏡頭會持續很長一段時間,但是給觀眾的心理感覺是時間過得相當之慢,如塔可夫斯基所說,“不斷串流過鏡頭的時間,其綿密或舒緩,可稱之為時間壓力(time-pressure),于是剪接就可被視為根據鏡頭內的時間壓力,將其加以排列組合”,[1]129《都靈之馬》正是在緩慢的節奏中和時間的壓力下凸顯出影片的主題,呈現出了生活的死寂和人性的虛無。另外,在這些長鏡頭中間又夾雜著很多空鏡頭,這就更加凸顯了時間之慢,也從另一個方面再現了父女二人生活的無常,在第二十三個鏡頭中,父女二人迎著大風沿著緩坡消失在視線之后,鏡頭并沒有轉換,而是一個表現大風、老樹和緩坡的空鏡頭,之后才是父女二人去而復返,這個空鏡頭雖然只持續35秒,但是表現出的時間卻異常緩慢,同時也把兩個人推車的艱難呈現出來。

表1 《都靈之馬》的鏡頭數與鏡頭長度

重復是《都靈之馬》之慢的一個標志和方法。一般而言,重復只在蒙太奇中出現以產生特定寓意和藝術效果,但貝拉·塔爾反其道而用之將這種手法用在長鏡頭中,同樣產生了不一般的效果。《都靈之馬》中的很多場景多次出現,比如父女二人吃土豆的鏡頭出現了五次,女兒打水的鏡頭出現了四次,整個影片給人的感覺就是不斷地重復,幾乎每一個微小事件都重復出現過。其實這種重復就是一種慢,是一種使時間減速的方法,在單位時間內,事件的數量同人的心理時間成正比,事件越多人感覺的時間就越快,相反,事件越少人感覺的時間則越慢,這樣一來《都靈之馬》中同一事件的多次重復也就成為慢的一個注腳。當然,之所以說貝拉·塔爾這種重復是長鏡頭重復而不是重復蒙太奇的原因在于,重復蒙太奇在鏡頭處理、鏡頭組接和音畫結合上都運用相同的手法,而貝拉·塔爾的重復卻在“不變”中尋找“變”,影片中女兒打水的四個鏡頭雖然目的相同但是表現手法各異:第一次是左側中景跟拍,第二次右側中景跟拍,第三次是背后全景跟拍,第四次是景框,可見貝拉·塔爾追求的是一種變化和多樣的慢,這也是其慢美學的獨特性和制高點所在。

《都靈之馬》表現的是一種人類的苦難和生命的脆弱,本身具有濃重的悲劇色彩,緩慢的長鏡頭不僅能強化這種悲劇要素,而且也能進一步深化影片的主題,在人物活動的連續性中存在很多復雜的象征性和隱喻性要素,而這些要素必須通過一個鏡頭體現出來才能呈現出事件的連貫性,這是貝拉·塔爾一直以來嚴守的風格,也成為他選擇長鏡頭而舍棄蒙太奇的原因之一。貝拉·塔爾是巴贊“禁用蒙太奇”理論的堅決擁護者,按照巴贊的理論,電影的性質就是在攝影上遵循空間的統一性和整體性,是用蒙太奇還是使用長鏡頭取決于影片的題材和事件,“如果事件的主要內容需要兩種以上行動同時存在,蒙太奇應該被禁用”。[3]在《都靈之馬》中,女兒一次又一次出門打水必須要一直伴著怒吼的狂風才能顯示出打水的艱難;女兒吃土豆的同時鏡頭里必須連帶著父親凝望窗外才能呈現出父女二人不同的心理狀態;女兒早起給父親穿衣之后必須接續一個二人一起喝酒的場景以突顯無聊生活的日常性,這諸多細節只有用長鏡頭反映出來之后才能使影片存在一種現實感,也使其主題更加厚重。

2影片風格:有意味的極簡主義

長鏡頭是《都靈之馬》最重要的藝術特征,但長鏡頭不是《都靈之馬》的全部,為了表現人物揭示電影主題,貝拉·塔爾還在影片中運用了其他電影語言,試圖在細節中呈現出自己的風格。影片給人的表象是事件從未離開父女二人的住處、他們每天的日常生活都是在重復、場景和色彩都設計得非常單一,然而仔細分析這部影片就會發現,這些看上去簡單的電影語言是貝拉·塔爾苦心經營之作,也就是說,貝拉·塔爾在刻意追求著某種電影上的極簡主義,而在極簡主義背后,深深隱藏著形式之外的意味,即貝拉·塔爾式的象征、隱喻和影片意義。

就影片的色彩而言,《都靈之馬》依然保持著貝拉·塔爾之前的黑白風格,一如既往地沉默,一方面使得整個影片的畫面明暗對比度增強,以鋪陳出影片中主人公艱苦的生活環境和不幸的悲劇命運,這種冷靜、客觀的色彩也配合了長鏡頭,使影片具有極強的現實主義風格;另一方面從接受美學的角度講,這種黑白色彩也有利于觀眾對于影片的理解,影片中那種焦慮和虛無只有通過這種手段才能和觀者建立一種視域的融合。《都靈之馬》在光的運用上借鑒西方古典繪畫的某些元素,并不是一味地遵循敘事空間和時間上光線的統一,而是時而在一些場景的細部用了高光加以強調,畫面的亮面和暗面形成了鮮明的對比和反差,渲染了敘事效果:父女二人幾次吃土豆的鏡頭,餐桌及土豆處于畫面中心而且最亮;其次是父女二人的臉頰和身體,他們背后的空間相對較暗,這多少模仿了喬治·德·拉·圖爾《懺悔的抹大拉》的用光;最后一天父女二人一起點油燈的場景對這幅畫的模仿更是有過之而無不及,而父女二人坐在桌子旁吃土豆的場景,儼然是對梵高《吃馬鈴薯的人》的模仿,貝拉·塔爾的這種設計無疑強調了高光處土豆的重要性同時也兼及了他們吃土豆的表情變化,因為對于父女二人而言,土豆是他們維系生命的根本所在。此外,父女二人一次次坐在窗前凝望窗外的用光承襲了荷蘭畫派尤其是維米爾的用光風格:光從窗外灑向屋子,人物的面容得到了強調,而人物背后卻顯得光線不足,這就將他們二人對外面的世界的向往和當時的矛盾心理表現出來。可以說,貝拉·塔爾這種對古典繪畫的借鑒無論在形式上還是在思想上都給《都靈之馬》增添了深度。

《都靈之馬》中的聲音處理很有特色,要么是完全的靜默,要么是放大的音效,都根據事件的需要形成對主題的“拜訪”,例如影片中關于水的聲音基本上都被格外放大,無論是在井中將水提起來還是在桶里向外盛水都可以聽到水的聲音,給人的感覺是水的清澈與透亮,但是在井水一夜枯涸之后這種聲音再沒出現過,這是導演有意為之,因為水在影片中對父女二人的意義格外重要,它是他們生命得以存活的唯一保障,這種音效的設置雖然簡單但也凸顯了影片的主題。風聲也同樣值得關注,一方面室外的風聲咆哮呼號,一種極強的混音被導演無限放大,加之鼓風機和直升飛機造成的樹木搖晃、落葉橫飛,營造出一個極其艱苦的生存環境;另一方面室內場景中也可以聽見窗外風聲的背景音,把室內的氣氛渲染得更加孤立,仿佛只有屋子內部具有安全感,也更凸顯出家(房子)對于父女二人的重要性。除此之外,《都靈之馬》中的音樂也同樣非常樸實精簡,整部影片只有一支音樂,這支音樂依然出自貝拉·塔爾的御用音樂制作人米夏伊·維格(Mihaly Vig)之手,主要以低音提琴為主,開篇就以低沉的管弦樂奠定了整部影片的基調,趕車回家的鏡頭配之以這種音樂既顯示出主人公頑強的意志力又兼有風中獨行的悲劇元素,之后音樂在影片中不斷重復出現,雖然是同一首樂曲,但是有時激昂,有時低緩,透露出這個事件本身和父女二人命運的不確定性,看上去是簡簡單單的一支樂曲,但是背后卻潛藏著諸多有價值的元素。

從影片語言上說,《都靈之馬》中的人物對話極少,甚至至少有15個鏡頭一句對話也沒有,在其他鏡頭中對話也僅僅兩三句,只有買酒人和吉普賽人的到來使得對話偏多一點。這種人物對白的最少化在影片中塑造了父女二人的生活環境和人物性格,年復一年、日復一日簡單而重復的生活使他們已經不需要用語言來表達思想和情感,比如父親趕車回家,女兒看見了馬上就會上前幫爸爸把馬牽回馬廄;爸爸一伸手,女兒馬上就幫他換衣服,這些都說明二人的生活極度單調和虛無,絲毫沒有生氣可言。從另一個方面講,這種去對話的方法也說明父女二人內心深處的某種困境:無聊的生活本來就使得他們無話可說,而連天的大風又將二人的心情降入低谷。總而言之,對話的極簡主義從側面反映出了影片中人物的生存環境、性格特征和心理狀態。但是對話的弱化并不代表在鏡頭運用上的花哨,貝拉·塔爾在鏡頭的運用上同樣簡單,雖然有幾個鏡頭是運動著的跟拍,但是大部分鏡頭都是將攝像機置于一點,讓角色在鏡框中“自由”活動,無論是每個鏡頭內部還是鏡頭的剪輯都拿捏可變因素的最小值,但是多個簡單鏡頭的組合或連續性無形中加深了影片的意義,比如父女二人一起吃土豆的場景在影片中一共出現了五次,每次看上去都非常簡單,但如果仔細分析其中的鏡頭語言,就會發現這五個鏡頭無論是景別、角色還是人物行動都存在變化,這些變化說明了父女二人心理的變化:父親由激動到沮喪再到平和,女兒一開始恍恍惚惚若有所思到最后干脆拒絕進食,這些細節都是通過幾個簡單的鏡頭的聯系形成的,可見貝拉·塔爾極簡主義鏡頭背后的意義。

貝拉·塔爾曾說,“我喜歡把一部電影比喻為一隊管弦樂團的合奏。每一個電影語言單位就像一種樂器,只有它們一起演奏時才能組合成一部整全的電影。”[4]由此觀之,《都靈之馬》中的這種極簡主義不無道理,簡單的多項匯合成一個單項,無論是部分還是整體都存在形式表層下的深刻含義,甚至充滿了哲學意味,這可以說也是貝拉·塔爾的過人之處。

3哲學主題:對生命的沉思

貝拉·塔爾在《都靈之馬》中并不是僅僅要講述父女二人的日常生活,更重要的是將這種生活同尼采哲學和西方基督教建立聯系,進而對生命的脆弱本質進行思考,具有很強的形而上學色彩。其實,馬本身就具有很強的哲學和思想意味,在諸多藝術中都有很強的象征意義,卡爾維諾曾說伽利略“把馬當作運動的象征,當作動力學試驗的工具,當作大自然的一種復雜而美麗的形式,當作一種可以喚起有關馬的各種假想的形式”,[5]“假想的形式”也是《都靈之馬》的哲學追求:用一匹普通的老馬連接尼采和父女二人進而剖解人性的某種可能,一方面是對尼采超人哲學的回應和沉思,一方面是對生命和存在的叩問和嘆息。

《都靈之馬》首先帶有明顯的反基督教色彩。《舊約·創世紀》中,上帝用六天創造了萬物,包括光、水、星辰、動物和人等,這成為西方所認為的萬物的起源,是時間和空間的開始。然而,貝拉·塔爾在《都靈之馬》中反其道而行,將父女二人的生活設置于六天內,這六天卻成為了他們生命的最后時刻,因為六天之中不斷地有反生命的跡象發生:蛀蟲不叫、老馬不吃不喝、井水干涸,到最后點不著燈使得世界陷入一片黑暗,二人只能啃生土豆充饑,這些無不是對創世紀的反抗,也是對上帝的不信任。買酒人可以說是這種反抗的代言人,他到訪之后拉拉雜雜看上去說了很多不著邊際的話,但是內中卻充滿對上帝的否定,認為人類自身選擇了毀滅,而上帝則參與了這種選擇使世界不斷地發生變化并最終走向消亡,因而上帝和眾神皆屬虛無,也就沒有存在的必要性。這種反上帝思想和尼采所謂“上帝死了”異曲同工,在《查拉圖斯特拉如是說》的第三部分中,尼采通過查拉圖斯特拉之口在花斑母牛鎮對那些重新恢復基督教信仰者進行尖刻的批判和諷刺[6],進而宣稱上帝之死,認為上帝已經無法解決人類的精神和信仰問題。《都靈之馬》中,上帝已經消逝,無論是買酒人所說的村鎮的消失還是父女二人的現實生活都沒有得到上帝的任何垂憐,相反事實上整個世界都在逐漸地走向毀滅的深淵。第三天出現的吉普賽人實際上并沒有固定的宗教信仰,長期的遷徙使得他們成為多教派信徒,《都靈之馬》中的吉普賽人顯然不是基督教徒,相反還具有某種反基督教色彩,他們關于生存環境毀滅的預言一次次應驗,臨行時還送給女兒一本反圣經作為水錢,儼然是一群反上帝的先知形象。由此可見,《都靈之馬》中的反基督教因素和尼采哲學中“上帝死了”的主張存在某種深層的契合,都存在一種對上帝的祛魅,認為上帝已經沒辦法主宰人類的生活、靈魂和信仰。然而,也可以將《都靈之馬》的結局設想成一個開放式的結局,世界究竟會一直陷入混沌的黑暗還是如尼采哲學那樣出現“超人”拯救世界,影片中并沒有答案,這也給觀眾諸多想象的空間。

然而,父親和女兒并不是反上帝主義者,他們甚至是基督教的真正捍衛者,站在尼采的對立面。在艱苦的生活面前,父親表現出來的是一種倔強和堅毅,反上帝的世界和生命的末日逐漸來臨,日常生活難以維系,但是父親仍然不相信世界和生命真的會毀滅,所以買酒人說了一席關于反上帝的讖言之后,父親只是冷漠地說一句:“別扯了,都是廢話”,他對吉普賽人的預言也毫不買賬,堅守自己心靈的土地,對“上帝死了”不懈之情可見一斑。女兒趕走吉普賽人時說了一句:“上帝會懲罰你們的”,同樣表現出她對上帝的深信不疑。父親不停地凝視窗外很大程度上是祈盼新生活的到來,同時也是對信仰和生命的確認,相信自己設想的生活能夠到來。而在他一次次受到生命的威脅之后,父親身上又呈現出了某種存在主義的哲學元素,他似乎覺察到生命的結束已經是必然,如海德格爾所說,“人總有一天會死,但暫時尚未”,也就具有一種向死而生的人生態度,因為在父親的日常生活中已經“承認了某種對死亡的確知之類的東西”。[7]其實,這種存在主義的生存態度也同樣是呼喚上帝的降臨,他對生命奇跡的出現還抱有僥幸心理,最后一天吃生土豆時的“你必須吃”既說明了父親對生命的期望,又說明了父親篤信上帝的徹底性。

在一部反上帝電影中塑造一個虔誠的宗教徒形象,看上去非常矛盾,但事實上卻在這種矛盾中呈現出了關于生命的沉思。朗西埃認為,《都靈之馬》中存在三種時間:一是將老馬趕向死亡的時間,即萬物走向死亡的時間;二是被人們改變的時間,也就是父女二人尋找新生活未果的時間;三是重復的時間,是父女二人一次次注視窗外的時間。[8]綜觀上述三種時間,其實都同生命有密不可分的聯系。首先,老馬可以說是尼采的象征,尼采在抱著老馬哭泣之后一病不起直至生命的盡頭,老馬回到馬廄后同樣不吃不喝神情索然,且不論客觀上尼采發病的醫學病理學解釋,但就藝術而言,兩個鮮活生命相遇之后的去生命跡象在貝拉·塔爾看來象征的是生命的瞬間崩塌。其次,無論是父女二人因為井水的干涸而出走還是他們不停地凝視窗外都是一種對新生命的渴望。井水的干涸已經讓父女二人的居住環境失去了生命的存在條件,所以他們不得不選擇向新的生存地逃亡,同樣,凝視窗外也是對現實生活的悲觀和對外面世界的憧憬,憧憬窘困的生活可以早點結束,也憧憬有另一個天地能容納他們。用窗戶展示外面的世界也是貝拉·塔爾電影鏡頭的經典模式,是一種“故鄉-異鄉”模式,即在現世的故鄉和精神上異鄉的游離,一方面當下的現實已經不具備生命存在的可能,人已經意識到應該出走;另一方面理想中的彼岸既是人民心向往之地又充滿不確定性。總而言之,上述三種時間的集中指向即是人類脆弱的生命,父女二人和那匹老馬在某種意義上說是整個人類命運的象征,同時也浸潤著貝拉·塔爾對人類靈魂和生命的悲憫。

《都靈之馬》傾注了貝拉·塔爾大量的心血和思考,無論是題材還是風格都愈發深沉,這與同樣作為當代藝術電影大師的庫斯圖里卡,以“失序與狂歡”為核心、以多重魔幻和扭曲的形式呈現無秩序世界的“馬戲團美學”電影完全不同。[9]雖然在風格上他并沒有一味地追求創新,仍然采用標簽式的長鏡頭,但是極簡主義到影片風格背后也隱藏著很多讓人沉思的因素,更重要是的,《都靈之馬》所表現出來的關于生命的哲學遠勝于之前的作品,因為它陳述的是一種人類共通到永恒,即人類面對深重苦難和生命終結時的態度,這種態度是永遠不會因為時間的流逝而發生變化。從這個意義上說,這確實是一部值得我們為之喝彩的影片,然而遺憾的是,《都靈之馬》成為貝拉·塔爾最后一部電影,使我們無法對他抱有任何期待,剩下的只有無盡的回味。

參考文獻:

[1]塔可夫斯基. 雕刻時光[M]. 陳麗貴, 李泳泉,譯. 北京:人民文學出版社,2003.

[2]貝拉·塔爾. 拍電影是件苦差事[J]. 羅姣, 譯.世界電影,2013(1):164.

[3]André Bazin.Qu′est-cequelecinéma?[M]. Paris:éditions du Cerf. 2011:59.

[4]羅展鳳. 必要的靜默:世界電影音樂創作談[M]. 北京:三聯書店,2011:68.

[5]卡爾維諾. 卡爾維諾文集·第五卷·美國講稿[M]. 蕭天佑,譯.南京:譯林出版社,2001:356.

[6]尼采. 查拉圖斯特拉如是說[M]. 錢春綺,譯. 北京:三聯書店,2007:211.

[7]馬丁·海德格爾. 存在與時間[M]. 陳嘉映,王慶節,譯.北京:三聯書店,1987:306.

[8]Jacques Rancière.BelaTarr, le temps d′après[M].Paris:Capricci Editions,2011:86.

[9]符曉.馬戲團美學與國族政治:埃米爾·庫斯圖里卡電影評析[J].電影藝術,2015(4):117-123.

責任編輯:李鳳英

TheTurinHorse:Films with Long Shots and Life Philosophy

TAN Xiaohan

(School of Chinese Language and Literature, Northeast Normal University, Changchun 130024, China)

Abstract:The Turin Horse, the final work of Béla Tarr, gives full play of the long shots in the cinema to the extreme. The very simple technique forms the minimalism style, but implicates the deep meaning behind, that is, Béla Tarr’s ultimate thinking of life, which constructs a kind of life philosophy.

Keywords:The Turin Horse; Béla Tarr; long shots; minimalism; philosophy

中圖分類號:J911

文獻標志碼:A

文章編號:1009-3907(2016)03-0098-05

作者簡介:譚笑晗(1987-),女,吉林通化人,講師,博士,主要從事電影美學研究。

收稿日期:2015-11-01

——以《在一起》中的《救護者》單元為例

——以《山河故人》為例