奇葩地名滿街跑游子們還能找到故鄉嗎?

?

奇葩地名滿街跑游子們還能找到故鄉嗎?

“和尚背尼姑”“能補天巷”“祭酒嶺”……這些奇奇怪怪的地名,是怎么來的?其實它們背后,都有一段故事。然而隨著時代的發展,很多老地名一個接一個地消失了,取而代之的是“某某國際”“某某天下”這些沒有文化底蘊的“洋地名”。久別的游子們,還能找到回家的路嗎?

去過北京的人都有一種感受,滿城各種“門”與“橋”的地名特別多,宣武門、地安門……三元橋、安慧橋……總會令游客置身于古都的文化氛圍之中。

去過上海的人都有一個印象,大到一個省份的陜西路、西藏路,中到一座省城的南京路、福州路,小到一個縣市的長樂路、四平路……總是讓人感到它海納百川的胸襟。

而到福州的外地人,當乘坐的車子總是在五一路、五四路、六一路、八一七路、三八路上兜圈子時,不免會產生一個疑問:出過大數學家陳景潤的福州,難道歷屆城市規劃工作人員的專業,都是數學教師教的?

雖然這只是一個玩笑話,卻揭露了一個事實:福州這座城市的地名,缺了點文化味!這不,中央電視臺《焦點訪談》欄目就專門做了一期關于地名的報道,咱大福州被點名批評啦。

“塔頭”沒有塔,螞蟻“能補天”

很多人覺得,地名不過就是一個地方的標識而已,但實際上中華文明中的地名文化,可謂博大精深、源遠流長。就像長輩為我們精心取的名字一樣,很多地名并不僅僅是一個地理符號,一個方位坐標,它可能蘊含了一段歷史,講述了一個故事,寄托著一種期盼。

福州有著2200多年的建城史,早在1600多年前,西晉《遷城記》中就有“左旗右鼓,全國二絕”的記載,名勝古跡星羅棋布。而那些歷經滄桑而流傳下來的老地名,蘊含著豐富的人文信息,凝結了一代代福州人的生命記憶與鄉愁,可以說是福州歷史文化的“活化石”。比如,雙拋橋有美麗的愛情傳說,十四橋有思戀的時空錯覺,旗汛口有歷史的戰爭風云,古三座有閑適的生活印跡。

再有“祭酒嶺”“和尚背尼姑”“能補天巷”,這些特別的地名,你都聽說過嗎?你知道“塔頭”沒有塔,而是和動詞“搭”有關嗎?“下體井”聽起來有點污,其實是諧音。在這些地名背后,有不少故事呢。

從小在三坊七巷長大的福建師范大學地理科學院博士生導師袁書琪,對這里的一切如數家珍:“三坊七巷是關于南后街對稱,左邊七巷,右邊三坊。衣錦坊有衣錦還鄉的意思,另外福州過去是一個盛產絲綢的地方,還有錦巷、橫錦巷、機房里等跟絲綢、紡織有關系的地名。”

祭酒嶺原名“高安山西嶺”,為紀念五代閩國國子監祭酒湛溫殉國于此而改名。

和尚背尼姑

位于福州市晉安區宦溪鎮的一處石頭景觀,當地人又叫它“尼姑背和尚”。這樣的奇葩地名,真要難壞快遞小哥了。

能補天巷

傳說明朝末年,閩北窮秀才鄺繼聰來福州考科舉,住在這小巷中,救了一群螞蟻。后來他考試時誤把一個“天”字寫成了“大”,螞蟻報恩,補上一橫。鄺繼聰因此得中舉人,后又中了進士。“能補天巷”之名由此而來。

下體井

在福州方言中,“下底”指高處的下方。此處為明代古城墻下,舊鑿一口井,人們便稱其為下底井。后來,城墻之外成了民居密集的弄巷,地名仍沿用下底井。從口語的“下底井”,到書面的“下體井”,這顯然是流傳中音訛所致。

塔頭

明末戚繼光率兵抗倭,到達塔頭橋頭時,領頭舉帥旗的一名士兵,頭被倭寇砍得連皮掛在脖子上,還舉著旗幟向前沖。他的行為鼓舞了士氣,這一戰取得了勝利。為紀念他,這里便叫了“搭頭街”,諧音“塔頭街”。

國貨路

1930年前后,洋貨充斥福州市場,致使民族工業破產。一批愛國有識之士奮臂高呼:“提倡國貨!”吳養賢先生在南公園內集資建立“福建國貨促進大樓”,陳列國貨,鼓呼社會“請用國貨”,并立碑在路旁。從此,南公園大門口那條路,就被定名為國貨路。

八一七路

1949年8月17日,解放軍從這條路進入福州,因此命名為八一七路。

五四路

據《福州百科全書》述釋,1958年為迎接外福鐵路通車,發動青年參加義務筑路勞動建成,故稱五四路。

三坊七巷不僅是福州著名的古街區,更是福州的歷史文化之根。為了讓大家都能了解每條街巷名字的歷史由來,在每個入口處都有文字說明。看著這些說明,原本平淡無奇的地名一下子有了靈氣。

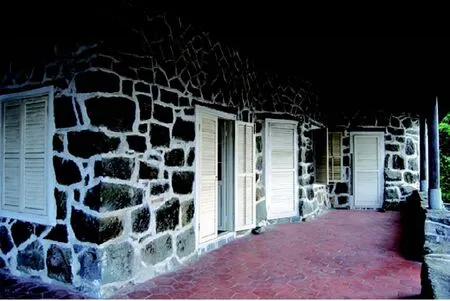

加德納的遺物中有一些中國郵票,上面蓋著“福州—鼓嶺”的郵戳。

鼓嶺加德納故居。

三坊七巷之一的吉庇巷,在宋朝之前,原名魁鋪坊,又稱魁鋪里。宋朝之后,此地名稱幾經衍化,先為橘皮巷,后為急避巷,最后才叫吉庇巷。

相傳古時這條巷子里住著一批來自長樂、福清、連江等地的拾荒人,他們撿回大量的橘皮,在小巷深處曬干后賣給福州城的各家中藥店(即中藥陳皮),該巷因此得名橘皮巷。

為何又改叫急避巷呢?一種說法是,宋代南后街附近有一落魄秀才,名叫鄭性之,家貧如洗,靠賣字度日。人們看不起他,多有得罪,待其衣錦榮歸,得罪過他的人紛紛躲避,故改名。后為了地名美化,更名為吉庇巷。

“每一個地名都承載著一段歷史,承載著我們民族它是怎么發展的,也就是我們現在說的寄予鄉愁。跟自然環境、社會歷史文化有關系的地名,是不能丟棄的,丟棄了以后,我們的歷史就不能傳承了。”袁書琪說。

老地名和方言是“親戚關系”,保留有濃郁的方言痕跡。福州八一七北路向南延伸至南門兜附近,原有兩條東西相對的巷子,西側叫凱凝鋪,東側便是下體井。如今,凱凝鋪拆遷,變身為烏塔廣場的綠地;下體井拆遷,建成了高樓大廈,歷史悠久的小巷就這樣消失了。

故鄉消失了

地名就是寫在大地上的歷史,是歷史文化的活化石。而對于一些游子而言,地名有著更復雜的情感意義。失去了一個舊地名,意味著從大地上抹去了一段歷史,更讓他們的鄉愁無處安放。

1901年,不到1歲的美國人彌爾頓·加德納隨父母從美國來到中國,在一個叫鼓嶺的地方度過了近10年難忘的時光。鼓嶺曾是外國人的聚居區,最多時有來自20多個國家的數千外國人在這里生活。1911年,辛亥革命爆發,加德納全家返回美國,再沒有回來過,直到彌留之際,他還在念叨著:“鼓嶺,鼓嶺。”

加德納的妻子決定幫助他實現這一未了心愿。但是鼓嶺究竟在哪呢?這也成了他妻子的一樁心愿。

她三次奔赴中國尋訪“鼓嶺”,但都沒找到。直到有一天,她在丈夫的遺物中發現了一些中國郵票,上面赫然蓋著“福州—鼓嶺”的郵戳,一切才終于柳暗花明。

寄宿在她家的中國留學生,把這段曲折故事寫成文章發表在《人民日報》上。當時的福建省政府主要負責人看到了,立刻向老人發出了邀請。

1992年8月,加德納太太終于實現了丈夫的遺愿,回到了令加德納魂牽夢縈的鼓嶺。

雖然她從未來過鼓嶺,但是她丈夫曾無數次對她講起這個第二故鄉,因此老人感到十分親切。在鼓嶺加德納故居度過的那一晚,是她記憶中睡得最香甜的一次。

最后,加德納太太還將鼓嶺一棵大樹下的泥土帶回了美國。

她是非常幸運的,因為鼓嶺這個地名幫助老人實現了丈夫的遺愿。要知道,中國已有成千上萬的老地名消失了,如果鼓嶺也消失了,那么加德納老人的中國鄉愁也將無處安放。

其實,類似的故事仍在不斷上演。

菲律賓華僑吳明哲13歲便離開家鄉福建石獅,前往菲律賓謀生。離家的每一天,他無不思念著故鄉。多年后,他終于回老家尋找故土,意想不到的事情卻發生了。他走的時候,村子名叫新錦,等他回來,這里已經更名為山雅了。

“找不到了。”吳明哲感嘆。

時過境遷,如今吳明哲走在家鄉街頭,常常感到迷茫。幸好有一個地方至今沒變,讓他得以拾回兒時的記憶,那就是姑嫂塔。

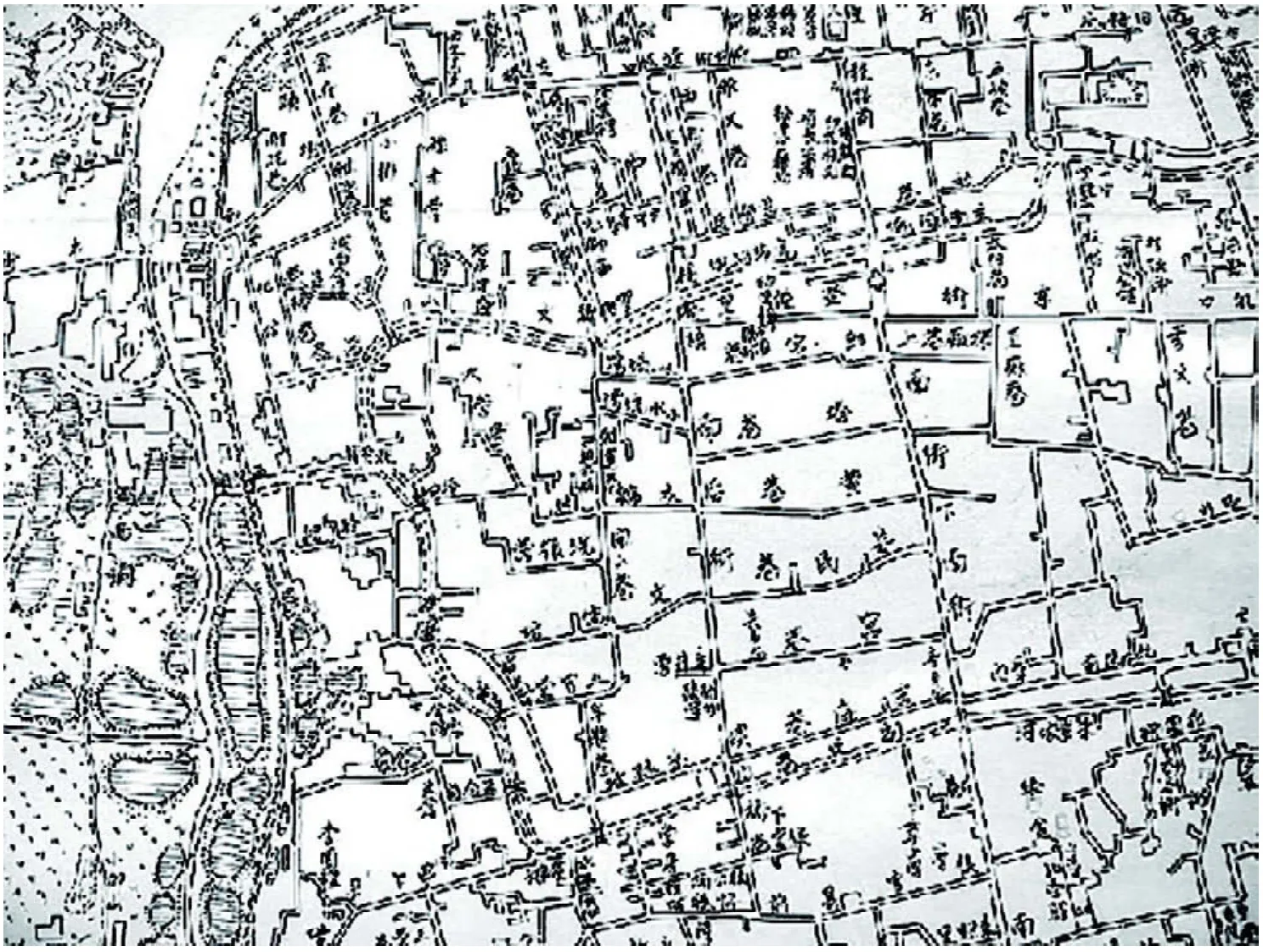

2010年,福州畫家鄭子端費時6年,重畫了一幅1912年的福州地圖。這幅地圖是依照 “福建陸軍測量局”1928年印制的《1912年福州城臺地圖》繪制的。圖中,福州城里不僅有西湖,還有東湖和北湖,一座明代城墻環城而立,城中有一條“人”字形長河將西湖的水引到三坊七巷。現在的八一七北路,圖上稱為上南街和下南街,八一七中路則是由斗中街、洗馬鋪、祖廟鋪、六柱橋、茶亭街、巷口鋪和吉祥鋪等7條街組成。圖上約一半的地名,如今已難覓原址,比如斗池山、小水流灣、大水流灣等。

“我從小生長在臺江區,當時,中亭街兩側是手工作坊集中的地方,有很多極有特色的地名,如制鱟杓的鱟杓弄、人工小磨麻油的麻油弄、拉鐵絲的鐵線弄、制作燈籠的燈籠弄。”民俗專家方炳桂感慨,每一個弄子名都記錄了一段歷史,隨著這些弄子的消失,曾被人們熟記于心的地名也漸漸被淡忘了。

能流傳千古的老地名,堅強卻也脆弱。野貓弄、賣雞弄、城邊街、田垱、兩對石……一個個留存在方炳桂記憶中的福州老地名,不知不覺間都不見了,剩下的只是懷念。他不無遺憾地說:“一個老地名,就是福州的一頁歷史,一頁一頁翻過去,等我們這一輩人都走了,整本書合起來,歷史也就沒有了。”

2010年,福州畫家鄭子端費時6年,重畫了一幅1912年的福州地圖。

“老地名體現一個城市古老的歷史文化積淀,具有深刻的時代烙印,這些地名對精準的定位有很多好處。地名變更要慎重,隨意抹去說到底就是抹去我們的歷史。”福建省文史館館長盧美松不無擔憂地說,現在不少地名遭到建設性破壞,有的甚至被連根除掉。像“鳳崗里”整體被改為“金山”,一條條大路變成了“金某路”,讓外地人搞不清楚,不少土生土長的居民也感到無所適從。

地名的消失不只在福州出現。中國由于發展迅速,許多地方大拆大建,大量老地名都消失了。據統計,自1986年以來,我國約6萬個鄉鎮、40多萬個建制村名稱消失。至于消失的街道名稱更是數不勝數。在北京,1980年至2003年間,胡同地名消失了40%;在廣州,1991年至2000年間,老地名消失了1031個;在南京,最近15年來,約200個老地名消失。

“一個老人的去世,就等于一座活體博物館的消失。那么對于地名傳承文化來講,一個歷史地名的消失,就等于我們這個歷史文脈斷了一條線。”北京社會科學院歷史所研究員孫冬虎表示。

看起來很厲害,其實都是“大、洋、怪、重”

令吳明哲等華僑困惑和迷失的,還有另外一個怪象:在老地名消失的同時,一些稀奇古怪的新地名卻不斷涌現,這一點在個別建筑或樓盤小區顯得尤為突出。

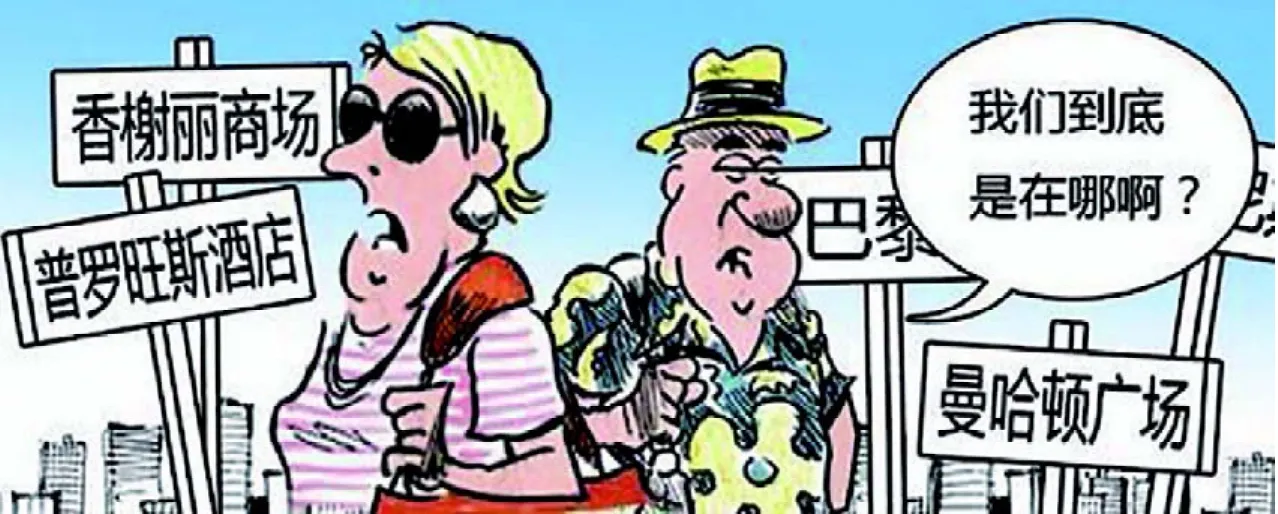

福州如今有許多樓盤都以洋名字來命名,如“曼哈頓”“白金瀚宮”“巴厘島”“托斯卡納”“白宮”“楓丹白鷺”“山姆小鎮”……這些洋名字,常常讓人摸不著頭腦。

不僅樓盤取洋名字,甚至連周圍的公交車站也跟著取了洋名字。

此外,不少建筑都使用了看似大氣的名字,像“紅鼎天下”“寰宇天下”“財富天下”;而叫“某某國際”的,就有“紅星國際”“香檳國際”“上城國際”等10多個;更有一些名字稀奇古怪,如“康橋丹堤”“大通首璽”等。

一個個生拼硬造的怪名、洋名,抹去了很多富有豐富內涵的老地

這種現象并非福州獨有,各大城市比比皆是,比如全國各種叫“曼哈頓”的建筑,就有近百個。這些“大、洋、怪、重”的地名,看似時髦,其本質是市場營銷手段,無法傳承歷史文化,更無法承載鄉愁。

“這些地名看上去甚至有點噱頭,但是它沒有那種文化上的傳承,也就沒有一種人與人之間、人與環境之間那種自然的融合,所以那種地名,它是不可能傳承后世的,也不會給我們留下一個什么美好的記憶。”石獅市博物館館長李國宏說。

調查得知,我國省、市、區、縣、街道等大的地名,管理基本嚴格有序,但是到了具體樓盤或建筑物本身,就暴露出監管的空白地帶,這也是老百姓反映最強烈的地方。

福建省民政廳副廳長饒添發解釋道:“比如建設一個小區,現在沒有哪個法律規定一定要報民政部門審批。我們福建省2014年出臺的管理辦法是建設部門在立項審批之前報民政部門備案,但是實際操作當中因為沒有剛性要求,責權也不夠明確,所以很難達到真正落實。有些名字開發商想到了,如果沒有人把關,搞不好就用了,用了就成習慣了。”

據了解,造成地名亂象的主要原因有三:一是法律滯后,盡管我國早在1986年就制定了《地名管理條例》,但至今已經有30年了,無法滿足當前依法行政的需要;二是多頭管理,民政、建設、交通、公安等許多部門都參與管理;三是地名管理部門沒有處罰權,因此導致地名亂象叢生。

珍惜老地名,精心設計新地名

作家馮驥才曾說,城市是有生命的,地名便是這歷史命運的容器。對于像加德納、吳明哲這樣的游子,以及生活在中華大地上的每一個人,地名是國家的歷史文化遺產,只有留住這些富有底蘊的地名,才能留住我們的鄉愁。

很多離家遠行的游子,都有過這樣的感受:離家多年,家鄉變化令人欣喜,但地名變了讓人惆悵。鄉愁無處寄,夢里尋蹤跡。地名不僅承載了大量的個體記憶與情感,也承載著傳統文化和城市的歷史密碼,眾多獨特地名其實都是歷史留下的“活化石”,是寶貴的文化遺產。

“那些地名看上去甚至有點噱頭,但是它沒有那種文化上的傳承,也就沒有一種人與人之間、人與環境之間那種自然的融合,是不可能傳承后世的,也不會給我們留下一個什么美好的記憶。”

令人痛惜的是,一個個生拼硬造的怪名、洋名,抹去了很多富有內涵的老地名。珍惜那些有文化積淀的老地名,精心設計有文化內涵的新地名,接續和發展地名文化,傳統文化才能有血脈傳承,城市才能有厚度和溫度。

“我覺得我們的法律應該要細化。關于地名不是沒有法,我們法是有的,但是因為現在我們的經濟社會發展得太快,這些法律的細則可能要制定,那么這樣我們在冠名的時候就可以規范它,不使它干擾我們整個的地名系統。”袁書琪在接受《焦點訪談》采訪時感嘆道。

“如何管,這個可以采用地名管理部門和開發部門共同協商來解決。因為他們一方需要一個響亮的名字,我們這邊強調歷史文化根基、強調地域的特點,這兩方面應該可以互相協商,至少應該經過地名管理部門的批準,然后才能夠使用這個名字,不能把它完全放手不管。”孫冬虎說,“2007年,聯合國將地名正式確定為非物質文化遺產。在我國,搶救、保護、管理地名已迫在眉睫,2004年民政部成立地名文化遺產保護專家委員會,啟動‘中國地名文化遺產保護工程’,下一步還將加大管理力度。”

對此,民政部區劃地名司副司長陳德彧表示:“下一步我們將加大地名條例的修訂力度,嚴格規范地名命名、更名。為根治存在的‘大、洋、怪、重’地名亂象,我們將進一步規范地名命名、更名的審核報批程序,把地名命名、更名的關口前移,從源頭上把好地名命名、更名關。結合第二次地名普查,我們將在全國建立地名文化遺產保護名錄,對具有歷史文化價值的地名分層、分級、分類保護起來。”

在對老地名的保護上,廈門、莆田等地已經走在前列。

早在2003年,廈門市就出臺了關于修改地名管理規定的決定,以保護老地名、規范新地名。2014年1月,該市公布了64個新地名,其中不少為老地名的傳承。

莆田市則在2013年5月發起了“最具文化遺產價值的老地名、地名故事”征集活動,并組織專家、網民代表評選出了100個歷史地名、20個最具文化遺產價值的老地名、10個經典地名故事。

福建師范大學碩士生導師陳名實,長期從事臺灣地名研究。他建議,如果一些街巷一定要拆,不妨借鑒臺灣的做法——借助標志性建筑、停車場等物質載體,把老地名傳承下去,或在原址設標志牌,標明老地名的位置、歷史沿革、文化內涵、歷史文化遺跡等。

2016年3月下旬,國務院對地名規劃工作進行部署,《地名管理條例實施細則》明確規定,不以外國人名、地名命名我國地名,其中包括居民區、樓群、建筑物等。

(本刊據央視《焦點訪談》視頻整理報道)