SpaceX成功背后的創新啟示

鄭永春

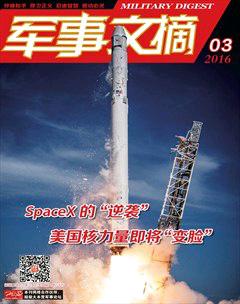

2015年12月22日,在圣誕節這一西方人最重要的節日之前,一家民營航天公司SpaceX再次驚動了全世界的航天界甚至科技界。他們研發的“獵鷹”9號火箭不僅把Orbcomm公司相當于22個成年人體重的11顆衛星(每顆重172千克)送入近地點620千米、遠地點660千米的近似圓軌道,而且火箭的第一級在經歷太空飛行之后,再次進入地球大氣層。在點火發射升空的9分40秒后,第一級火箭穩穩站立在發射場附近的陸上著陸平臺,在世界上首次實現了運載火箭的成功回收。在經歷了2015年以來的數次失敗之后,研發團隊終于可以安心回家歡度新年了。

SpaceX無疑是成功的,但他們是如何取得成功的,這背后有什么樣的體制機制來保障他們的創新實踐,其中有哪些可供我們借鑒和參考?這些問題值得我們深思。

政府支持

長期以來,美國航天界一直是NASA一手主導的,這種政府主導的模式曾經把美國人送上了月球,在與蘇聯的太空爭霸中贏得了勝利。但進入21世紀以來,美國航天的發展過分依賴NASA下屬機構,NASA的機構體系龐大臃腫,缺乏創新活力的弊端逐漸顯現。

為改變這一狀況,美國政府在奧巴馬上臺伊始就開始布局商業航天的發展。如果沒有國會立法和政府政策的支持,SpaceX不可能會有今天的成功。

NASA作為政府部門,在推動商業航天發展方面不與民爭利,果斷退出具有潛在商業價值的低軌道航天發射領域,向民營航天企業放開。NASA自身則集中精力發展基礎航天技術和深空探測等公益性航天事業,特別是載人登陸火星方面。

NASA向SpaceX開放了“阿波羅”登月和航天飛機研發的大量技術報告,轉移了大量成熟技術。為了扶持SpaceX,NASA把自己的核心技術骨干派駐到公司,其中包括一批航天業內的頂尖高手。

航天發展的瓶頸在火箭,火箭研發的瓶頸在發動機。SpaceX公司此前并沒有研制大型火箭發動機的能力。“獵鷹”9號火箭上使用的梅林發動機原型是NASA當年用于載人登月的,推力并不大。照此計算,整個“獵鷹”9號火箭需要用19臺梅林發動機。NASA把梅林發動機的全套技術轉讓給SpaceX,SpaceX在原有基礎上進行了改造和升級,發動機推力也因此得以提高。目前,SpaceX已經具有獨立自主研發火箭發動機的能力。

不僅轉移技術,輸送人才,NASA還給了長期的大額訂單。經過三輪競標,在20多家公司中,SpaceX研發的“獵鷹”9號火箭和另一家民營航天企業軌道科學公司的運載箭脫穎而出,贏得了向國際空間運輸貨物、總金額達數十億美元的合同。

商業運作

商業航天發展的背景,源自航天領域蘊含的蓬勃商機和巨大的經濟潛力。與NASA下屬機構用錢大手大腳、預算經常超標不同的是,民營企業的每一分錢都需要精打細算。

為了降低成本,SpaceX制定了全面的成本控制計劃。火箭和飛船使用的全部零部件盡可能自己生產,這樣做也降低了零部件外部采購帶來的質量控制風險;由于火箭和飛船的生產量有限,為了減少生產線,SpaceX盡可能在一條生產線上生產多種不同的零部件。馬斯克相信,降低成本的關鍵不僅在于研發新的技術,更在于廣泛采用已經成熟的技術和產品。

以給國際空間站進行貨物運輸的“龍”飛船為例,2008年“龍”飛船給國際空間站的貨運合同單次費用為1.33億美元,NASA用16億美元購買了12次貨運發射任務。作為對比,美國大中型載荷平均每次發射4.35億美元,4次發射合計17.4億美元,2012年發射費用比上年大幅上漲30%。歐洲的阿里安公司和美俄聯合的國際發射服務公司的報價也不低。為了降低成本,SpaceX甚至用市面上十分成熟的浴室零件來組裝飛船的門把手,僅此一項就可以節約1470美元。

這種商業化的運作模式,就像生產冰箱和洗衣機的流水線那樣,脫離了以往火箭研發中十分臃腫的供應鏈,陳舊保守的設計方案,以及無法管控的外包合同。

有人說,“獵鷹”9號火箭第一級回收成功,將使航天發射變成白菜價。實際上,火箭回收可以降低發射成本是肯定的,但是否真的降低到白菜價,回收后的火箭發動機需要進行多大程度的更新改造,是更新后用于下一次發射,還是用于其他用途,都還需要實踐的檢驗。

但不管怎樣,SpaceX的成功一定會在航天界迎來一場大討論。在為SpaceX的成功喝彩的時候也要反思,我們的航天體制哪些是成功的?哪些還需要大的改進。這次火箭回收成功的后續影響還需要一段時間才能充分消化。

“獵鷹”9號一級火箭著陸

永不停步

北京時間2016年1月18日凌晨2時42分,“獵鷹”9號火箭在加利福尼亞州范登堡空軍基地再次發射,將美國海洋與大氣管理局用于監測全球海平面高度變化的Jason-3海洋觀測衛星送入軌道。發射成功后,SpaceX公司再次測試了“獵鷹”9號第一級火箭的回收,但未獲成功。

回收時,第一級火箭成功啟動了緩沖減速發動機,朝著太平洋上停泊的海上回收平臺下降,成功抵達了駁船著陸平臺,偏離駁船中央不到1.3米,幾乎正中靶心。測試數據顯示,火箭著陸過程很輕柔,但由于火箭底部的其中一根著陸支架沒有被鎖定而折斷,“重重”地倒在駁船上,火箭海上回收再次宣告失敗。這是SpaceX公司第四次嘗試在海上平臺回收火箭,此前的回收駁船都位于大西洋,而非太平洋。

此次發射使用的是“獵鷹”9號1.1型火箭,推力較2015年12月22日發射的“獵鷹”9號FT型火箭小,回收難度也較大。與陸地著陸回收相比,在海上平臺著陸可以通過計算火箭的飛行軌跡選擇停泊位置,縮短火箭飛行距離,節省燃料消耗。

2016年2月6日,“獵鷹”9號FT型火箭將再一次進行海上回收,發射將在佛羅里達州卡納維拉爾角進行。

需要指出的是,SpaceX公司每次進行火箭回收測試,都是在火箭完成商業發射合同之后進行的,即使測試失敗,并不會增加發射成本。馬斯克表示:“我想我們將很快積累起像一支艦隊那么多的回收火箭,而后我們將用數年時間去重復利用,并確保它們都工作得很好。”其次,按照SpaceX公司的管理經驗,增加測試頻率是他們改進“獵鷹”9號火箭的關鍵措施,火箭回收失敗的同時也為下一次測試積累了新的數據,提高了成功的可能性。

敢想敢做

與其在無數次的討論中侃侃而談,不如立馬開干。民營企業的基因使得SpaceX敢想敢做,想到就做,即便錯了。正如SpaceX的航天工程師David Giger所說:“我們不會坐在那里花幾年時間去分析和論證,SpaceX需要的是測試、測試、再測試。”

一家民營航天企業的成功,或許可以打亂整個世界的航天格局。就像是一筐沙丁魚中的一條鯰魚,如果沒有這條鯰魚的攪局,沙丁魚也很難存活。SpaceX的成功,代表著民營航天企業逐漸成熟,從舞臺邊緣走到了舞臺中央。傳統上政府主導的航天業將逐漸退出具有商業利益的航天發射領域,專注公益領域,與民營航天企業一起推動人類進入波瀾壯闊的大航天時代。

馬斯克十分遠大而堅定的夢想以及強大的意志力,無疑是SpaceX成功的重要因素之一。短短十幾年中,馬斯克做成了PayPal電子支付、特斯拉電動跑車、SpaceX商業航天等幾件大事,未來還將致力于發射4000顆衛星全球組網,研發時速上千千米/小時的超級高鐵,把人類送上火星等“狂想”。有人說,馬斯克一個人活出了別人幾輩子。從馬斯克的成功中,我們也應該看到,人生最大的成就不是達到多高的頂峰,而是盡可能豐富自己的人生經歷。我們或許永遠沒有機會成為首富,但我們完全可以讓自己的人生更加精彩。

責任編輯:劉靖鑫