GB/T 32008—2015 《紡織品色牢度試驗 耐貯存色牢度》新標準淺析

趙麗莎

摘要:

本文通過對新標準GB/T 32008—2015 《紡織品色牢度試驗 耐貯存色牢度》與其相似測試方法的比較,加深對新標準的理解

關鍵詞:紡織品;貯存;色牢度

GB/T 32008—2015[1](以下簡稱新標準)將于2016年4月1日正式實施。新標準彌補了國內目前沒有的紡織品耐貯存色牢度專項測試的空缺,是產品質量提升的體現,明確規范和細化了紡織品耐貯存色牢度的試驗方法和要求,順應了消費品時代的發展。為方便質檢機構和企業質量管理人員正確理解和運用好新標準,本文采用對比的方法闡述AATCC 163—2012《色牢度:儲存中的染料轉移 織物到織物》[2]以及GB/T 22700—2008《水洗整理服裝》中附錄C的《染料遷移性能試驗方法》[3]與新標準的異同。

1 適用范圍

由不同顏色部分組成的紡織品,在貯存時有時會發生染料由一個區域向另一區域遷移的情況,通常是由深色部分向淺色部分遷移,這種現象不同于升華,因為它是在低于升華溫度下進行。紡織品色牢度是指有色產品抵抗外界各種作用而不變色的能力,而顏色遷移現象不僅與紡織品本身的色牢度有關,而且與被遷移材料的材質以及相關的生產工藝、環境因素等密切相關。而貯存中產生染料遷移現象以滌綸涂層面料尤為明顯[4]。

2 貯存中遷移的成因

貯存中染料遷移的成因主要是以下三點:

(1)紡織品貯存中,倉庫的環境悶熱或者潮濕。

(2)服裝制作中,經蒸汽熨燙的衣物殘留水分,就把半成品堆積在一起,加上車間空氣悶熱引起的染料轉移。

(3)成品整燙未等水分干燥就直接包裝,也是造成染料轉移的因素。

從成因來看,新標準測試的涵蓋范圍更廣。AATCC 163—2012以及GB/T 22700—2008中附錄C都只是針對紡織品在貯存中經塑料袋包裝的情況。而在潮濕情況下,染料的遷移會加速,色牢度變化會更嚴重,所以新標準針對這種情況明確要求相對濕度為(80±5)%。

3 試樣制備

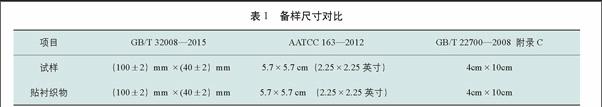

新標準和GB/T 22700—2008都是使用GB/T 7568.7中要求的多纖維貼襯織物DW,而AATCC163—2012則使用NO.10或與試樣同組分的白色織物。另備樣尺寸見表1,由表1可以看出,新標準和GB/T 22700尺寸要求一致。

新標準對備樣要求更加細致,包括了織物、紗線和散纖維,以及涂層織物的備樣方法。

4 操作

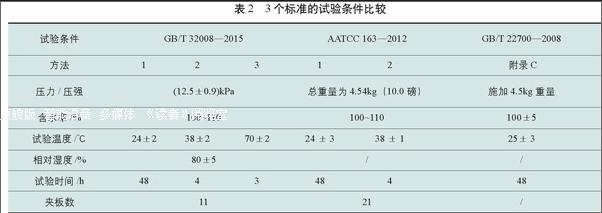

GB/T 22700—2008的附錄C為規范性附錄,其試驗方法參照AATCC 163—2007的方法1,在多纖維使用和備樣尺寸上略有不同,試驗條件和儀器設備大致相似。新標準與其比較更加細化,見表2。

從表2可以看出,新標準多了一個70℃試驗3小時的方法,且在相對濕度上做了具體要求。

5 評定

GB/T 22700附錄C僅要求使用沾色用灰色樣卡評定多纖維標準貼襯的沾色等級。AATCC 163要求用AATCC沾色灰卡、AATCC 9級沾色彩卡或儀器評級評價多纖維貼襯織物和白色織物的沾色,如果注意到測試樣出現變色,使用AATCC變色灰卡或AATCC儀器評級評價變色級數,記錄相應的灰卡級數。新標準要求使用灰色樣卡或儀器評級評定多纖維貼襯織物的沾色和每塊試樣的變色級數,并特別提到涂層織物出現粘連、破損、干裂或剝離脫落等現象,可不評定變色級數,需在試驗報告中說明。

6 結論及建議

GB/T 32008—2015《紡織品色牢度試驗 耐貯存色牢度》參照了國內外同類先進標準,并做了較大的修改和補充,考慮到了生產企業的實際情況,特別是對容易在貯存中產生染料遷移的涂層織物做了具體要求,使標準更加完善合理,更加符合產品發展趨勢,有利于企業提高產品質量,也便于檢測機構規范操作。

筆者在實際試驗過程中也發現:高溫又高濕的情況,即溫度(70±2)℃、相對濕度(80±5)%條件下保持3小時很難達到,而且無法模擬實際生產及貯存中的條件。溫度高的紡織品會通過降低濕度來散熱,實際生產及貯存中也沒有70℃高溫及80%相對濕度同時達到的條件。如果標準制定是考慮紡織品經高溫整燙后的貯存情況,溫度和濕度都不可能長時間保持在高值,建議對濕度進行調整。

參考文獻:

[1] GB/T 32008—2015 紡織品 色牢度試驗 耐貯存色牢度 [S].

[2] AATCC163—2012色牢度:儲存中的染料轉移 織物到織物[S].

[3] GB/T 22700—2008 水洗整理服裝 附錄C染料遷移性能試驗方法[S].

[4] 林風喜. 滌綸涂層織物產生染料轉移原因分析[J]. 中國纖檢,2013(13):85-87.

(作者單位:福建省纖維檢驗局,福建省紡織產品檢測技術重點實驗室)