撬撥復位與切開復位治療跟骨SandersⅡ~Ⅳ骨折的比較分析

曾文魁,程亮,莊冰

(1.湖南省株洲市二醫院骨科,湖南株洲 412005;2.湖南省湘潭市紅十字陽科骨科醫院骨科,湖南湘潭 411100)

撬撥復位與切開復位治療跟骨SandersⅡ~Ⅳ骨折的比較分析

曾文魁1,程亮1,莊冰2

(1.湖南省株洲市二醫院骨科,湖南株洲 412005;2.湖南省湘潭市紅十字陽科骨科醫院骨科,湖南湘潭 411100)

目的 探討撬撥復位與切開復位內固定術治療跟骨SandersⅡ~Ⅳ骨折臨床療效、并發癥差異。方法 收集兩家醫院2011年6月至2013年8月跟骨SandersⅡ~Ⅳ骨折患者176例,根據手術方法分為兩組:斯氏針撬撥復位組(撬撥組,98例)和切開復位內固定組(切開組,78例),采用Maryland足部功能評分評價術后功能,比較兩組跟骨B?hler角和Gissane's角的變化。結果 兩組術后B?hler角和Gissane's角均得到有效糾正,兩組術后B?hler角和Gissane's角比較,差異無統計學意義(P>0.05)。切開組SandersⅣ骨折療效優良率高于撬撥組且差異有統計學意義(P<0.05),但切開組SandersⅡ~Ⅳ骨折總的并發癥及SandersⅡ、Ⅲ骨折亞組的并發癥發生率高于撬撥組且差異有統計學意義(P<0.05)。結論 對于跟骨SandersⅡ~Ⅲ型骨折,兩種方法均可應用,跟骨SandersⅣ型骨折建議采用切開復位手術,但遠期療效需進一步觀察。

跟骨骨折;撬撥復位;切開復位;比較分析

跟骨骨折是臨床常見骨折類型,多由高處墜落傷引起,大部分為跟骨關節內骨折[1]。近年來,隨著高能量損傷的增加,有關流行病學研究表明:成人跟骨骨折可達跗骨骨折的75.15%,足部骨折的31.35%,全身骨折的4.06%[2]。跟骨骨折治療方法較多,如保守治療、撬撥復位、斯氏針固定、切開復位內固定等,跟骨骨折多為粉碎性骨折,即SandersⅡ~Ⅳ型,臨床治療方法雖多,但治療后跟骨外型及功能受到不同程度影響,有報道稱跟骨骨折致殘率可達20~30%[3]。本研究收集兩家醫院2011年6月至2013年8月跟骨SandersⅡ~Ⅳ型骨折患者176例,探討斯氏針撬撥復位術和切開復位內固定術對跟骨SandersⅡ~Ⅳ型骨折的臨床療效、并發癥等方面差異,現報道如下。

1 資料與方法

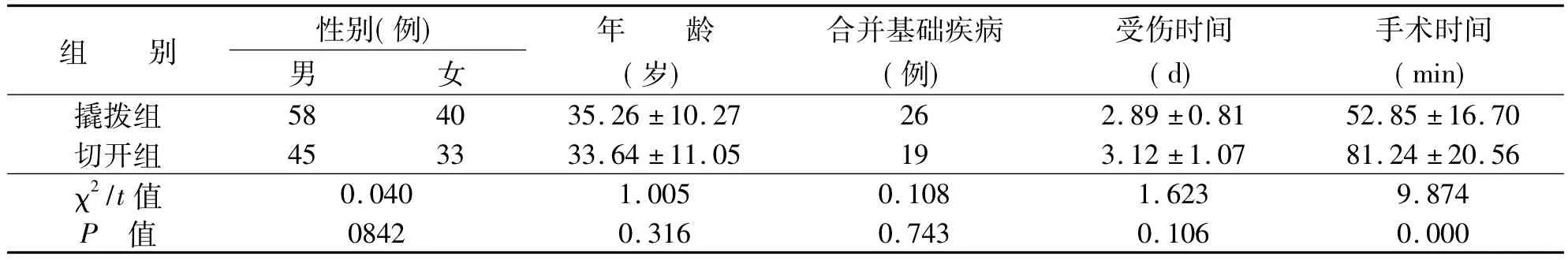

1.1 一般資料 本組共176例閉合性跟骨SandersⅡ~Ⅳ型骨折且獲得1年以上隨訪患者。骨折部位:左跟骨79例,右跟骨97例,受傷原因:墜落傷90例,車禍傷45例,摔傷25例,其他16例。按照手術方法分為兩組:斯氏針撬撥復位組(撬撥組,98例)和切開復位鋼板內固定組(切開組,78例)。撬撥組包括男性58例,女性40例;年齡19~59歲;受傷到手術時間1~5 d;合并一般性基礎疾病26例。切開組包括男性45例,女性33例,年齡18~57歲;受傷到手術時間1~ 8 d;合并一般性基礎疾病19例。兩組性別、年齡、合并基礎疾病等一般資料比較見表1。納入病例要求病例資料完整的單側非陳舊性跟骨骨折患者,跟骨初次和二次取出手術均在同一家醫院完成,研究獲得醫院倫理主管部門批準,無其他嚴重骨折創傷、基礎疾病及精神障礙等伴隨疾病。

1.2 手術方法及術后處理 手術在腰硬聯合麻醉下進行,俯臥位或健側臥位,常規消毒鋪巾。撬撥組術前仔細閱X線及CT片,跟骨有軸向壓縮者于跟骨中部橫穿鉆入直徑4~5 mm斯氏針,先放出淤血,予以軸向牽拉或擠壓復位。復位后于跟骨結節后方沿跟骨長軸方向鉆入斯氏針撬撥,撬撥塌陷移位骨塊,復位關節面,C型臂檢查復位情況,反復調整至骨塊復位,關節面、跟骨結節關節角(B?hler角)、跟骨交叉角(Gissane's角)、跟骨高度和寬度基本恢復正常。復位后視骨折情況于跟骨結節范圍鉆入斯氏針或克氏針1~4枚固定骨折,穩定跟骨高度和寬度,維持復位后形態。針尾在皮外10 mm處剪斷,以利于下次取出,術畢,酒精紗布覆蓋,無菌敷料包扎。切開組采用跟骨外側“L”形切口,長約10~12 cm,切開皮膚、皮下軟組織至跟骨骨膜,銳性剝離跟骨外側皮瓣并翻起,絲線或克氏針臨時固定,直視下復位骨折,恢復關節面,調整跟骨高度和寬度、B?hler角和Gissane's角,選擇合適跟骨鋼板貼合固定,旋入螺釘,放置引流,關閉切口,無菌敷料包扎。術后給予傷口換藥,視情況給予抗生素及其他對癥支持處理,術后逐步開展功能鍛煉,必要時給予支具或石膏輔助固定,術后8周復查X線片視情況恢復足跟負重。

1.3 療效評定 根據X線片測量術后和骨折愈合取出內固定前B?hler角和Gissane's角,雙側跟骨取兩側平均值。采用Maryland足部功能評分評價術后1年足部功能,從疼痛、功能、穩定度等10方面評價,總分100分,優: 90~100分,良: 75~89分,可:50~74分,差:小于50分[3]。

1.4 統計學方法 采用SPSS 19.0軟件進行數據統計分析,計量資料采用(珋x±s)表示,采用t檢驗;計數資料用頻數或百分率(%)表示,采用χ2檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義,雙側檢驗。

2 結果

2.1 兩組一般資料、受傷時間、手術時間的比較及典型病例資料 兩組患者性別、年齡、基礎疾病、受傷時間比較差異無統計意義(P>0.05)、撬撥組手術時間明顯低于切開組,兩組比較差異有統計意義(P<0.05,見表1)。兩組患者復位手術完成順利,術后跟骨長度、寬度和高度基本恢復正常,未發生嚴重全身性并發癥,撬撥組術后2~5個月取出斯氏針或克氏針,切開組術后8~23個月內取出內固定鋼板。

表1 兩組術前一般資料及受傷時間、手術時間比較結果(珋x±s)

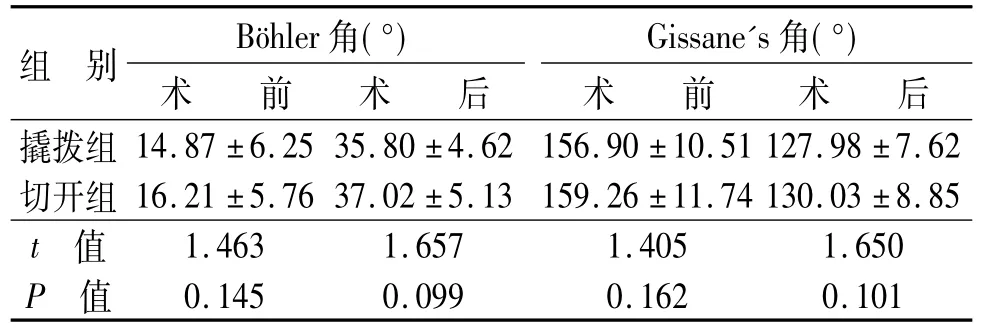

2.2 兩組術后B?hler角和Gissane's角的比較 兩組術前B?hler角和Gissane's角比較,差異無統計學意義(P>0.05),術后B?hler角和Gissane's角均得到有效糾正,角度在正常范圍內,兩組術后B?hler角和Gissane's角差異也無統計學意義(P>0.05,見表2)。

表2 兩組患者B?hler角和Gissane's角比較結果(珋x±s)

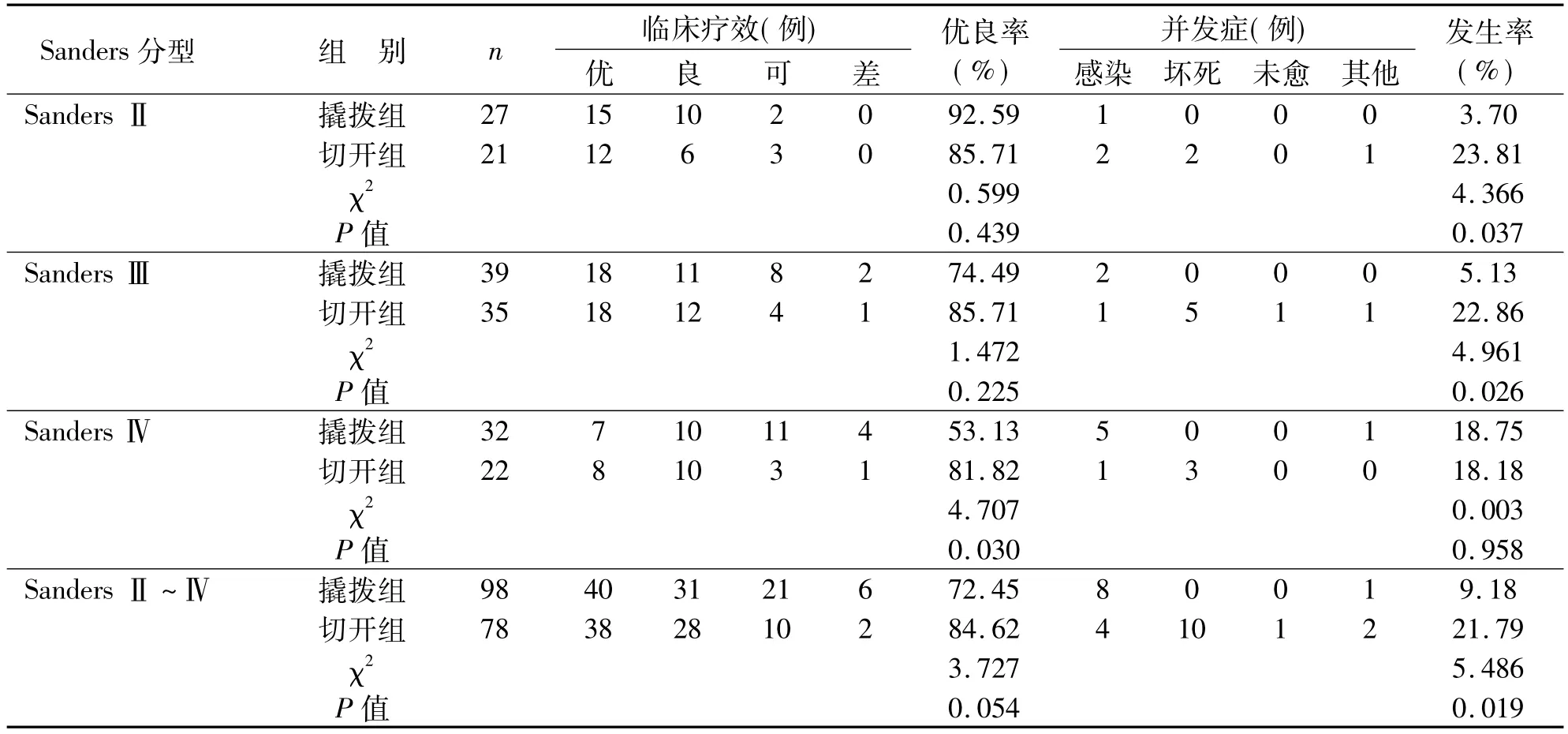

2.3 兩組臨床療效及并發癥發生情況的比較 撬撥組術后有8例跟骨發生針道局部滲出、感染,主要原因系患者出院后未嚴格按照醫囑換藥消毒處理,取出固定鋼針后自行愈合,其余1例并發癥為創傷性關節炎。切開組術后切開感染4例,切口軟組織壞死10例,骨折未愈合1例(跟骨慢性骨髓炎),其余2例并發癥為創傷性關節炎,切口感染壞死病例經傷口換藥或負壓封閉吸引后痊愈。兩組SandersⅣ骨折療效優良率比較差異有統計學意義(P<0.05),兩組SandersⅡ~Ⅳ總的并發癥及SandersⅡ、Ⅲ骨折亞組的并發癥發生率比較差異有統計學意義(P<0.05),其他項目比較差異無統計學意義(P>0.05,見表3)。

3 討論

跟骨骨折治療方法很多,總的來說可以分為閉合與手術兩種,對于SandersⅠ型骨折爭議不大,輔助固定下保守治療即可獲得良好療效。長期以來在跟骨SandersⅡ、Ⅲ、Ⅳ型的治療方案選擇上存在分歧和爭議[4-5],跟骨SandersⅡ~Ⅳ型骨折保守治療療效不佳,傳統切開復位內固定手術切口大,術后極容易發生切口壞死感染,導致骨外露、骨髓炎等并發癥。跟骨骨折撬撥復位斯氏針固定屬于一種微創切口治療術式,對軟組織及血運破壞小,可有效降低切口壞死發生率。但對于什么類型骨折,選擇那種術式,臨床上缺乏可參考的統一標準,因此,探討這兩種術式的療效、并發癥差異具有一定臨床意義。

本研究結果顯示:撬撥組和切開組SandersⅡ~Ⅳ型骨折總的優良率以切開組略高,但切開組并發癥發生率顯著高于撬撥組(P<0.05)。對跟骨SandersⅡ、Ⅲ、Ⅳ型骨折分別統計發現:跟骨SandersⅡ型骨折,撬撥組優良率略高于切開組,而并發癥顯著低于切開組(P<0.05);跟骨SandersⅢ型骨折,撬撥組優良率略低于切開組,撬撥組并發癥仍顯著低于切開組(P<0.05);跟骨SandersⅣ型骨折,撬撥組優良率顯著低于切開組(P<0.05),兩組并發癥發生率相似。由此可見,對于跟骨SandersⅡ~Ⅲ型骨折,兩種方法療效差異不大,但切開組并發癥發生率較高,其中撬撥組以釘道口局部紅腫滲出感染為主,切開組切口感染壞死為主。對于跟骨SandersⅣ型骨折,撬撥復位難以達到有效復位,切開復位內固定術療效更好,這與他人研究結論相一致[6-7]。

Sanders分型系統是骨科最為廣泛的跟骨骨折分類方法之一,其優點在于能充分全面反映跟骨關節面的損傷移位情況,缺點是不能反映跟骨結節、跟骨體及跟骰關節的損傷情況[3]。對于跟骨SandersⅡ~Ⅲ型骨折,多數觀點認為撬撥復位和切開復位的療效基本相當或切開復位略優,但切口相關并發癥較多[1,4,8]。撬撥復位術操作相對簡單,降低了醫療費用和手術相關風險,尤其是災難性的切口感染壞死[6,9]。本研究納入病例中,有SandersⅣ型骨折患者不接受切開手術治療,因而選擇撬撥復位術,但術后數年有少數患者發生了創傷性關節炎。因此,近年的觀點認為跟骨SandersⅣ型骨折單純撬撥容易出現復位不全,應優先切開復位內固定術[10],為避免大切口的壞死感染,可采用改良小切口[11]。此外,也有觀點認為跟骨SandersⅣ型骨折鋼切開復位板內固定術后同樣存在較高創傷性關節炎的風險,建議采用一期外固定二期關節融合治療[12]。

表3 兩組Sanders分型亞組臨床療效及并發癥比較結果

無論采用何種方法,跟骨骨折總的治療目標包括恢復跟骨寬度、高度及形態、跟距及跟骰關節面匹配、生物力線等,以獲得良好解剖形態和力學功能。從本研究的數據來看,跟骨SandersⅡ~Ⅲ型骨折,兩種方法均可應用,但撬撥復位手術時間短,操作相對簡單,對于跟骨SandersⅣ型骨折建議采用切開復位手術。由于本文的研究條件有限,納入病例不多,觀察時間不夠長,遠期療效需進一步觀察。

[1]齊越峰,鄭移兵,王芃,等.頂壓手法結合多針撬撥復位內固定治療跟骨骨折臨床療效和安全性的比較研究[J].中國骨傷,2013,26(4):291-296.

[2]王海立,蘇艷玲,楊宗酉,等.2003年至2012年河北醫科大學第三醫院成人跟骨骨折的流行病學分析[J].中華創傷骨科雜志,2014,16(5):406-409.

[3]竇榆生,廖永華,師建軍,等.跟骨骨折的CT分類及療效評估現狀和進展[J].中國骨傷,2008,21(3): 207-210.

[4]張小兵.經皮撬撥復位克氏針固定術與切開復位鋼板內固定術治療跟骨骨折對比研究[J].中國醫藥導報,2012,9(14):54-56.

[5]Pan Y,Yuan L,Ye C.Comparison of open reduction internal fixation and conservative treatment plus open reduction internal fixation for calcaneal fractures[J].Int J Clin Exp Med,2014,7(11):4479-4482.

[6]劉林濤,馬寶通,舒衡生,等.SandersⅣ型跟骨骨折一期撬撥治療觀察[J].天津醫科大學學報,2009,15(4):586-588.

[7]Zwipp H,Rammelt S,Amlang M,et al.Operative treatment of displaced intra-articular calcaneal fractures [J].Oper Orthop Traumatol,2013,25(6):554-568.

[8]Lamichhane A,Mahara D.Management of intra-articular fracture of calcaneus by combined percutaneous and minimal internal fixation[J].J Nepal Health Res Counc,2013,11(23):70-75.

[9]陳紹站,劉國輝,許勇,等.經皮斯氏針撬撥復位外固定架治療粉碎性跟骨骨折[J].臨床骨科雜志,2013,16(5):560-561.

[10]葛晨,徐向陽,王亞梓,等.三種不同手術方式治療跟骨骨折的療效分析[J].中國骨與關節外科,2014,7(4):280-284,304.

[11]王震.小切口與“L”型切口治療跟骨骨折療效及并發癥的對比研究[J].中國矯形外科雜志,2013,21(14):1402-1045.

[12]王一民,張晟,王博煒,等.鎖定鋼板固定SandersⅣ型跟骨骨折的有限元分析[J].中華創傷骨科雜志,2013,15(3):225-229.

作者簡介:曾文魁(1980-),男,主治醫師,湖南省株洲市二醫院骨科,412005。

R683.42

B

1008-5572(2016)02-0174-03

胡茂忠(1964-),男,副主任醫師,天津市第一中心醫院骨科,300192。

2015-05-15