社會符號學視角下里約奧運會會徽的多模態話語分析

摘 ?要:自20世紀90年代中期以來,多模態話語分析已逐漸成為語言學研究的熱點之一。本文基于Kress & Leeuwen的多模態話語分析理論,以2016里約熱內盧奧運會會徽為例,分別從再現意義、互動意義和構圖意義對奧運會會徽進行多模態話語分析,旨在揭示各種符號資源共同作用的表意功能,從而加深認識語言的社會符號特點。

關鍵詞:多模態話語分析;社會符號學;奧運會會徽;意義

作者簡介:馬芳雅,在讀碩士,西北師范大學外國語學院。研究方向:外國語言學及應用語言學。

[中圖分類號]:H030 [文獻標識碼]:A

[文章編號]:1002-2139(2015)-05--02

一、引言

多模態話語分析克服了傳統話語分析單純從語言層面上對話語進行分析和研究的局限性,將其對語言社會符號性的研究重點轉移到非語言因素(如圖像、聲音、顏色、動作等)的研究。Kress & Leeuwen的視覺圖像語法為多模態話語分析提供了理論依據和分析方法。奧運會會徽是奧運會最有權威性的形象標志,其作用在于向全球推廣主辦城市和主辦國家的文化精髓,使參與其中的運動員和所有觀眾都受到激勵和鼓舞。本文結合社會符號學與以視覺圖像語法為核心的多模態話語分析的方法,以里約熱內盧奧運會會徽為例,進行多模態話語的社會符號學分析,探討圖像、文字和顏色作為社會符號共同作用構成意義的手段和方法。

二、多模態話語分析的理論基礎

(一)多模態話語

多模態話語指運用聽覺、視覺、觸覺等多種感覺,通過語言、圖像、聲音、動作等多種手段和符號資源進行交際的現象。[1]近年來,隨著科學技術的不但發展,人們的交流方式逐漸由文字向圖像化轉變,多模態話語分析引起了國內外廣大學者的關注。R.Barthes(1977)在《圖像的修辭》(Rhetoric of the image)中指出圖像與語言共存,兩者相互作用來建構意義。[2]Kress & Leeuwen (1996)在《圖像閱讀:視覺藝術的語法構成》(Reading Images: The Grammar of Visual Design)中提出視覺語法分析框架,用以探討圖像的意義表達方式。[3]國內很多學者也在多模態話語分析的研究上取得了豐碩成果。李戰子(2003)用系統功能用語言學理論對多模態話語理論進行了研究。[4]胡壯麟(2007)從社會符號學的角度,探討了多模態符號學和多媒體符號學的區別,介紹了計算機符號學,并指出人類進入社會符號學的多模態化新世紀,認為要注重對多模態識讀能力的培養。[5]朱永生(2007)論述了多模態話語的產生和定義,并詳細探討了多模態話語分析的性質、理論基礎、內容、方法和意義,為國內話語分析的發展指明了方向。[6]張德祿(2009)探討了多模態話語分析的綜合理論框架,指出這個框架由文化、語境、意義、形式、媒體五個層面的系統組成,同時還探討了各個模態之間的關系,最后探討了非語言模態的語法結構的建立、語法結構與語篇結構之間的關系以及語法結構是如何體現概念意義、人際意義和謀篇意義的。[7]

(二)多模態話語的社會符號學分析理論

多模態話語分析深受Halliday的系統功能語言學的影響,接受了語言是社會符號的觀點,認為語言以外的其他符號系統也是意義的源泉。[8] 胡壯麟(2004)在王銘玉的《語言符號學》中有序言:“符號學有廣闊的目標,它的理論旨在探索意義的生成。任何意義,不僅是書面語的意義,諸如視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺,以至抽象的模型、結構、主體意識都應納入它的視線之內。”[9]因此,話語意義的生成在很大程度上依賴于非語言因素,所以話語的非語言特征不僅是一種語言的輔助表達系統,而且還是一種意義表達模態。在多模態話語中,語言與其他符號資源共存,共同構建意義。Kress & Leeuwen的視覺語法理論是在將圖像視作社會符號的前提下,對Halliday的系統功能語言學理論的延伸,其核心內容是“再現意義”、“互動意義”和“構圖意義”,用于對視覺圖像的分析和描述。

三、社會符號學視角下2016里約熱內盧奧運會會徽的多模態話語分析

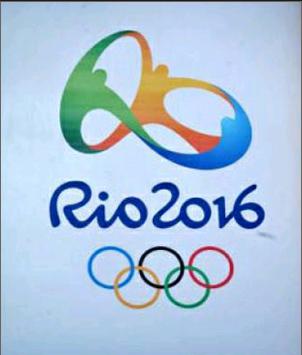

圖一

奧運會會徽(圖一)作為一種獨特的、具有歷史紀念意義的視覺標識,它本身就是符號的集合。2016里約熱內盧奧運會會徽以三個手腿相連的抽象人形為主體,包含了英文單詞Rio、2016及奧林匹克五環。也就是說,里約會徽設計主要運用視覺,通過圖像、文字和顏色多種手段和符號資源進行交際。因此,里約會徽語篇的意義是由多于一個的社會符號所實現的,在結構上具有代表性,屬于多模態語篇。

(一)圖像的再現意義

視覺符號可以用來反映客觀世界和主觀世界發生的各種事件,在多模態話語中表現為再現意義。Kress & Leeuwen(1996)認為,再現意義可分為敘事的和概念的。其中敘事圖像的再現包括行動過程、反應過程及言語和心理過程三類。[10]在圖片中,使圖中的元素形成斜線,通常是強烈的對角線,就形成矢量。矢量是敘事圖像的標志。[11]

里約熱內盧奧運會會徽整體理念來源于一種簡單但同時又鼓舞人心的創意。首先,三個連在一起的人形設計靈感來源于里約著名的面包山,這種半抽象的藝術將現實自然的外貌約減為簡單的形象,而純粹訴諸美術語言(點、線、面、色),來喚起觀看者內心的情感。具體來說,圖像將四壁陡峭、光滑的山體抽象為翩翩起舞的人體,具有豐富的想象力和強烈的視覺沖擊力,表達了生命的美麗和燦爛。其次,圖像采用弧線形設計元素,在視覺上增加了空間的流動性,這種表現主要凸顯一種“動”的形式語言,傳達柔軟、輕盈、飄動的感覺。同時,自由優美的弧線,極具感性、神秘、浪漫的立體感。熱情奔放的舞姿,體現出里約城的繁榮景象。里約將邀請所有人來到這里感受一種熱情精致的生活方式;居住在這里的人們充滿了極具感染力的歡快與活力,共同分享并傳播著熱情好客的氛圍。最后,舞動的人體,也體現著會徽“以人為本”的設計理念和相互理解、友誼、團結和公平競爭的奧林匹克精神。里約奧運會會徽傳達著運動員、主辦城市和里約人的激情、特性、情感和志向。會徽體現出全世界人民同根同源,宣揚和諧的多元文化,將里約奧運會打造成一屆有特色的盛會。

(二)圖像的互動意義

圖像中的視覺符號也可以用來表現各種各樣的人際關系,在多模態話語中表現為互動意義。互動意義是指圖像的制作者、圖像所表征的事物和圖像的觀看者之間的關系,同時提示觀看者對表征所持的態度。多模態話語中的互動主要表現在接觸、社會距離、態度和情態四方面。

接觸指圖像中參與者通過目光的指向與觀看者之間建立起來的一種想象中的接觸關系。里約奧運會會徽采用的言語行為是提供信息,傳達了現代、活力和靈動的信息。社會距離是指圖像中參與者和觀看者之間的親疏關系。從里約奧運會會徽可知,圖像的表征事物以正面的角度直接呈現在觀看者面前,這使得觀看者可以在最短的時間內掌握表征事物的基本信息。同時,會徽的平視視角表明里約奧運會屬于所有種族、信仰和年齡層的每一個人的,這拉進了圖像與觀看者之間的社會距離,也使得觀看者的態度變得更加積極和客觀。情態指的是人們對關注的世界所作出的陳述的真實度和可信度。不同的顏色會給圖像觀看者不同的心理感受。具有一定飽和度和透明度的不同色彩互相搭配,就會產生不同的感覺。首先,會徽圖標以藍色、綠色和橙色為主色調,這三種顏色搭配協調。藍色象征著永恒、博大,最具涼爽、清新,宛如里約城蔚藍色的水面,給人寧靜和安詳。綠色介于冷暖色中間,象征和諧、健康、自然,就好比郁郁蔥蔥的面包山,令人安詳,充滿希望。橙色是一種激奮的色彩,具有輕快、溫馨、時尚的個性,象征智慧、繁榮和力量,它融合了熱情的紅色和明媚的黃色,使人感受到現代里約人的活力和激情。圖像三種色彩相加,深淺有致,自然地使用了高飽和度的色彩,傳達出一種愉快的情感意義,具有高情態。同時,圖像的文字部分以藍色為主調,文字的藍色和其他顏色形成鮮明對比,突顯奧運會主辦城市和時間這一重要信息,充分體現了奧運會的宣傳主旨。奧運五環的紅綠橙黑藍為調和色,進一步體現了五大洲的人們友好相聚,齊聚奧運盛會的美好愿望。

(三)圖像的構圖意義

圖像的視覺符號內部也是一個有機的連貫的整體,在多模態話語中表現為構圖意義。具體來說,圖像的構圖意義是指圖像中的多種符號資源(表征成分和互動成分)按照特定的方式組合,從而構成一個有機整體。構圖意義主要通過信息值、取景和顯著性這三種資源相互作用來實現的。元素在構圖中的位置不同,所體現的信息值也會不同。元素在整體圖像中呈上下方的位置關系時,上方元素凸顯的是“理想值”,它是信息的理想化的或概括性的實質,因而它是信息的最顯著的部分。相應地,下方元素突顯“真實值”,它是更實際、更特定的信息,如細節等。[12]

里約奧運會會徽的設計,把三個舞動著的人形圖像置于整體構圖的上方,幾乎占整個圖像面積的二分之一,是“理想值”,傳遞最顯著的信息。它突出了里約奧運會“以人文本”的積極追求和“以運動員為中心”的文化品格,即表現了人的生命和諧、人與人的和諧、人與自然的和諧,又與奧林匹克精神一致。整體圖像下方的“真實值”由兩部分構成。第一部分是藝術字“Rio2016”,提供更實際、更真實的信息,向世界人民傳遞了奧運會舉辦的具體地點和時間,給人腳踏實地的歸屬感和真實感。第二部分是奧運五環,位于整體圖像的最下方,體現最真實的信息。表達著里約人歡迎世界人民歡聚一堂的熱切期望和美好祝愿。里約會徽整體構圖上下方的布置非常巧妙地使圖形、文字和顏色構成一個多模態的語篇。會徽整體設計和諧、別致,既體現了2016里約奧運會的實質,又傳達著里約熱內盧的多元文化特色和里約人向世界展現里約的追求和理念。

四、結束語

本文基于多模態話語的社會符號學理論,以2016里約熱內盧奧運會會徽為例,從圖像的再現意義、互動意義和構圖意義三方面,深入探討多模態話語語篇中的圖像、文字和顏色作為社會符號是如何共同作用構成意義的。各個模態相互聯系、相互作用,成功地傳達了會徽多模態語篇的話語意義。

參考文獻:

[1][7]張德祿.多模態話語分析綜合理論框架探索[J].中國外語,2009(1):24-30.

[2]Roland, Barthes. Rhetoric of the Image [A].The Responsibility of the Forms [M].New York: Farrar, Straus and Giroux. Inc, 1985:38.

[3][10]Kress, G. and van Leeuwen, T. Reading Images: The Grammar of Visual Design [M], London: Routledge, 1996.

[4][11][12]李戰子.多模式話語的社會符號學分析[J].外語學刊,2003,(5):1-8.

[5]胡壯麟.社會符號學研究中的多模態化[J].語言教學與研究,2007,(1):2-9.

[6][8]朱永生.多模態話語分析的理論基礎與研究方法[J].外語學刊,2007,(5):82-86.

[9]王銘玉.《語言符號學》[M].北京:高等教育出版社,2004,(5).