從技術角度看媒體融合

□王鄭

?

從技術角度看媒體融合

□王鄭

摘要:本文從技術的角度淺談對媒體融合的認識,闡述了云計算、大數據在媒體融合過程中所起的重要作用,分析了云平臺三層架構(IaaS、PaaS以及SaaS)在廣電媒體融合實踐中所存在的一些亟待突破的關鍵技術,探討了大數據的廣泛應用將給廣電行業帶來的諸多顛覆性變革。

關鍵詞:媒體融合;云計算;SDN;大數據

互聯網的興起,尤其是電腦、手機、Pad等終端的發展,對電視造成了巨大的沖擊。電視只是人們娛樂的方式諸多“屏”中的一“屏”,跨“屏”收看、收視分流,日益嚴重。在此背景下,2014年8月18日,中央全面深化改革領導小組第四次會議審議通過的《關于推動傳統媒體和新興媒體融合發展的指導意見》指出,要實現傳統媒體與新興媒體的融合,必須強化互聯網思維,引入互聯網技術。①通過媒體融合,傳統廣電的業務將從單“屏”擴展到多“屏”。

傳統媒體要實現與新媒體的融合,需要以技術發展到一定階段為前提,具體表現為云計算和大數據在廣電網絡中的廣泛應用。

一、云計算

云計算技術具有的業務與主機松散耦合、高效資源利用、業務靈活適配、運行效率提升、彈性運營管理等相關技術特征,它與互聯網、移動互聯網之間密不可分的聯系,正好契合了媒體融合的發展需求,能給廣電融合媒體的發展帶來新的機遇。②

云計算本身不是目的,而是需借用云計算的理念、思想和方法,把已有的或正在準備開發的技術系統,按照云的思路,通過虛擬化、自動化、標準化的手段,整合成云的架構、流程,為媒體融合提供技術便利。

云架構由IaaS(Infrastructure as a Service,基礎架構即服務)、PaaS(Platform as a Service,平臺即服務)、SaaS(Software as a Service,軟件即服務)三層構成,以公有云、私有云、混合云、專屬云等形式存在,其在廣電行業的項目落地還處于實踐和探索階段,尚存在一些關鍵技術亟待取得突破性的進展。

(一)IaaS層SDN架構設計

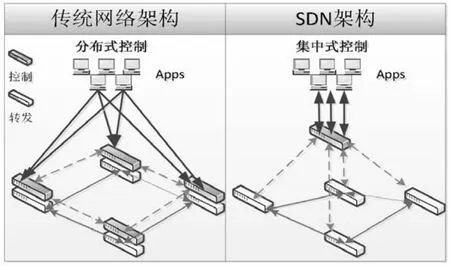

大多數云計算平臺IaaS層均是標準的SDN架構,這也是未來發展的趨勢,SDN(Software Defined Network,軟件定義網絡)是網絡虛擬化的一種實現方式,是一種新型的網絡架構,其與傳統網絡架構的區別如圖1所示。

圖1 SDN與傳統網絡架構對比

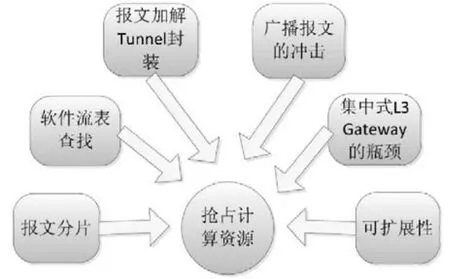

與傳統網絡架構相比,SDN的核心特點是控制與數據轉發的分離、開放的編程接口、對底層硬件的集中化控制,所以它可以實現對網絡資源靈活的按需調配。目前較多的是采用純軟件方式實現SDN,這也是較為主流的一種方式,但是目前在實際應用中純軟件方式尚存在著諸多不足,如網絡可視性差以及網絡方面不同程度的諸多性能問題,如圖2所示。

圖2 純軟件SDN網絡性能方面的挑戰

對于對讀寫帶寬要求較高的廣電高質量視音頻制作來說,網絡性能至關重要,如何優化SDN網絡性能將成為IaaS層未來需要重點關注的問題。

(二)精編虛擬化

IaaS層的技術發展是目前三層架構中相對較為成熟,也是取得進展最大的,已實現存儲、網絡、服務器等的虛擬化,粗編工作站的虛擬化也已取得了較大的進展,但廣電視頻與互聯網視頻最大的區別就是廣電涉及到高質量視頻的加工制作,具有高帶寬、高計算量、實時性高等特點,這些工作通過采用CUP+GPU架構的精編工作站完成。若構建一個純粹的云平臺,實現各種資源的靈活調度,就必須在IaaS層實現能滿足廣電高質量視頻制作需求的GPU虛擬化,其實施難度較大。目前大部分已建成的云平臺均只是實現了粗編的虛擬化,在系統終端仍是部署精編工作站,無法實現真正意義上的瘦客戶端,即使目前已有部分廠商宣布其云平臺實現了精編虛擬化,但其經濟性、實用性以及穩定性還有待實踐的進一步檢驗。

(三)PaaS平臺服務層的標準和規范

云平臺的建設是一個循序漸進的過程,隨著云平臺規模的不斷擴大,傳統全臺網的業務將逐步過渡到云平臺。在這樣一個較長的階段中,通常沒有哪一個廠家能夠獨立完成所有的工作,即使在云平臺的三層架構上也有可能是多個廠家合作實現不同層的功能。IaaS層主要引入了IT中發展較為成熟的技術,有著通用的標準和規范,SaaS層以服務的方式提供給用戶使用,服務的多樣性是其一大特色,可以滿足融合媒體日新月異的眾多業務需求。而PaaS層主要是為SaaS層提供各種資源和能力服務。目前各個廠家基于PaaS層開發的產品各不相同,缺乏統一的標準和規范,給SaaS層調用資源帶來了諸多不便。

二、大數據

現如今互聯網大數據的應用已取得了較大的進展,通過收集用戶的上網行為數據,分析用戶的購物喜好、性格特點,進行精準的產品展示、視頻推薦、廣告推送等,而廣電對大數據的應用尚處于起步階段。大數據在廣電行業的發展受到諸多客觀因素的制約,如雙向網絡的改造,云平臺的建設等,隨著這些制約條件的逐漸消失,大數據必將在廣電融合媒體中得到廣泛應用。

(一)收視率的變革

傳統的收視率主要通過抽樣調查的方式獲取,準確性和多樣性均受到了限制。在媒體融合時代,電視屏將實現深度的雙向互動,通過機頂盒等智能終端實現收視數據的實時上傳,通過這些上傳的數據,可以反映所有節目的實時動態收視率,并生成各種形式的報表以供決策。

(二)節目制作模式的變革

傳統的節目制作模式是,工作人員先思考創意或申報選題,再進行節目制作和播出,對播出后的反響缺乏一定的預見性。大數據時代,及時獲取收視率、用戶評論等收視反饋數據不再是難題,節目的選題、制作也可以通過這些數據反向指導進行。在未來,在什么時段播放什么類型的節目,某一檔節目時長保持在多少分鐘才能獲取最佳收視率,在什么時間插播廣告對收視率影響最小……這些都將不再依靠經驗判斷,而是通過大數據來精準指導。

(三)廣告投放方式的變革

傳統的電視廣告一直都不太受觀眾喜愛,廣告插播的時段、類型、廣告時長,任何一處處理不當都將對收視率造成一定的影響。融合媒體不僅會像互聯網那樣實現廣告的精準投放,做到不同的觀眾雖然看相同的節目,但顯示的廣告內容卻各不相同,更可以通過跨“屏”互動,實現廣告形式的創新,讓用戶從“看”廣告變成“玩”廣告,增強用戶粘性,避免廣告時段收視率的驟降。

(四)從觀眾到用戶的變革

融合媒體的終端不再局限于電視屏,節目的播出也不再是單向的推送,而是雙向互動,受眾方的身份也將從“觀眾”變成“用戶”,用戶思維貫穿媒體運營始終。大數據為精細化運營帶來了可能,媒體運營從“業務驅動”轉變為“數據驅動”。通過大數據分析觀眾和廣告主的需求和喜好,聆聽他們的聲音,分析他們的媒體消費習慣,服務對象從“人以群分”的模糊群體到“我行我素”的精確個體,媒體可以真正做到廣告主和節目用戶重合度高的精準傳播。③

三、結語

所謂媒體融合,對廣電等傳統媒體來說就是引入互聯網思維,充分利用云計算、大數據等諸多互聯網技術完成傳統媒體與新媒體的融合。多家電視臺也早已開始了實踐與探索,只要廣電人開放思想,積極擁抱互聯網,實現彎道超車不無可能。

注釋:

①高巍.廣電視角看三網融合與媒體融合[J].廣播與電視技術,2015(7):84-88.

②顧建國,何寧.構建創新平臺推動媒體融合[J].現代電視技術,2015(8):42-48.

③石曉杰.用互聯網思維推動媒體融合[J].廣播電視信息,2015(5):49-51.

(作者單位:安徽廣播電視臺)