偽造公文 華信商品展業(yè)被指涉嫌刑事犯罪

汪慧敏 高方方

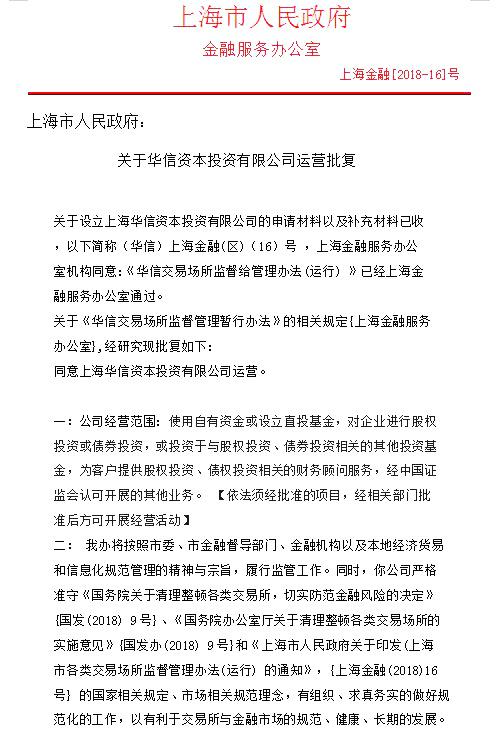

日前,一個(gè)自稱做現(xiàn)貨大宗交易的平臺(tái)“上海華信商品交易中心”(下稱“上海華信”)招商人員向記者出具了一份上海市金融辦關(guān)于公司運(yùn)營(yíng)的批復(fù),但上海市金融辦工作人員對(duì)記者表示,上述公文純屬偽造,已觸犯刑法。

偽造公文

由于地方交易場(chǎng)所在過去的幾年時(shí)間里野蠻生長(zhǎng),缺乏有效的金融監(jiān)管,平臺(tái)不斷出現(xiàn)“吃頭寸”、“涉嫌對(duì)賭”的違規(guī)行為,并帶來了一系列問題,導(dǎo)致地方金融風(fēng)險(xiǎn)急劇上升,成為各地監(jiān)管層2017年清理整頓的重點(diǎn)工作。自2017年1月9日開始的“史上最嚴(yán)”交易場(chǎng)所清理整頓“回頭看”工作以來,多數(shù)地方交易場(chǎng)所基本上都暫停展業(yè),接受整頓。目前“6·30”大限剛過,在利益驅(qū)使下的違規(guī)平臺(tái)卻在暗流涌動(dòng),伺機(jī)再次利用備受爭(zhēng)議的展業(yè)方式,收割投資散戶來賺取“快錢”。不過這次的展業(yè)方式卻玩出了新的高度。

近期有自稱是“上海華信商品交易中心”(下稱“華信商品”) 的招商人員向記者介紹其平臺(tái)可交易“工業(yè)銀、瀝青、天然氣”等品種,采取的是“T+0雙向交易、手續(xù)費(fèi)日結(jié)”模式。并聲稱,華信商品隸屬于“上海華信資本投資有限公司”(下稱“華信資本”)。并向記者發(fā)送了平臺(tái)的相關(guān)交易規(guī)則及資質(zhì)文件包,在文件包里,記者看到了營(yíng)業(yè)執(zhí)照和批文以及交易規(guī)則和代理協(xié)議合同等文件,值得注意的是,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的公司為“上海華信資本投資有限公司”(下稱“華信資本”),法人為王小練,注冊(cè)資本為39億人民幣,注冊(cè)時(shí)間為2015年2月2日。當(dāng)看到上海市金融辦的“批文”時(shí),記者發(fā)現(xiàn)了諸多疑點(diǎn),例如里面的錯(cuò)別字以及引用文件的名稱都存在問題,但是落款的章卻是“上海市金融服務(wù)辦公室”。

為了證實(shí)批文的真實(shí)性,《投資者報(bào)》記者致電了上海市金融服務(wù)辦公室信訪處,工作人員在了解了情況后告知記者:此批文系偽造,首先在上海作為投資公司或交易平臺(tái)的審批和監(jiān)管這不屬于金融辦的主管范圍,上海市金融辦審批的是小額貸款公司和融資貸款公司。這種偽造公文是觸犯刑法,性質(zhì)嚴(yán)重。同時(shí)讓記者將“批文”發(fā)郵件給他,金融辦可能會(huì)發(fā)個(gè)通報(bào)函給公安部門,協(xié)助調(diào)查此事。此事上,金融辦也是受害者。

對(duì)于偽造公文,我國(guó)刑法第二百八十條明確規(guī)定:“偽造、變?cè)臁①I賣或者盜竊、搶奪、毀滅國(guó)家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

違規(guī)展業(yè)

華信商品的交易規(guī)則顯示,目前交易的品種有4個(gè),分別是:工業(yè)銀、瀝青、天然氣以及工業(yè)銅。出入金時(shí)間為:入金為24小時(shí),出金為10∶00到16∶00。交易制度:T+0(交易不限制,雙向交易)。交易品種和交易制度均違背了國(guó)發(fā) 〔2011〕 38 號(hào)、國(guó)辦發(fā)〔2012〕37號(hào)以及清理整頓“回頭看”31號(hào)文的規(guī)定。

對(duì)于上述的情況,作為業(yè)內(nèi)知名人士、路透社的創(chuàng)始人羅烜先生告訴《投資者報(bào)》記者:“在目前國(guó)內(nèi)處于金融嚴(yán)打的期間內(nèi),各地的平臺(tái)基本都停了,也停批了。而且上海這邊批復(fù)的口子基本上是在商務(wù)廳管理為主,在這個(gè)敏感的領(lǐng)域,像這種膽子比較大的平臺(tái)首先要核實(shí)它是否真的是華信證券下面的華信資本的平臺(tái);第二點(diǎn)如果不是真實(shí)的,那這個(gè)問題就嚴(yán)重了,現(xiàn)在上海處于金融嚴(yán)打特別厲害的階段,像這種就存在是否盜用名義的可能性,還有這些人員對(duì)外宣傳的估計(jì)都是假身份,這種就是純騙子套路了,而且證監(jiān)會(huì)也曾出過通知要求上市公司不要再參與交易場(chǎng)所的設(shè)立和股權(quán)投入了。像上述這個(gè)情況,百分百是假,假的還太離譜了,偽造批文,這明顯是一個(gè)黑平臺(tái)啊。”

值得注意的是,記者通過天眼查系統(tǒng)均未查詢到“上海華信大宗商品交易中心”的工商登記信息。招商人員聲稱,上海華信屬于華信資本,華信資本的工商資料顯示,注冊(cè)資本為39億人民幣,法人為王小練,注冊(cè)時(shí)間為2015年2月2日。而“華信資本”是上海華信證券的100%控股的子公司。上海華信證券的工商資料顯示法人為陳燦輝,注冊(cè)資本112億元。華信資本和華信證券的工商登記電話是一樣的。記者就上述情況致電華信資本及華信證券聯(lián)系電話,但是電話卻始終處于無人接聽狀態(tài),此外,華信證券客服則表示“不清楚”。

在上海華信的招商人員提供的官網(wǎng)上,并沒有顯示公司的辦公地址,相關(guān)聯(lián)系方式也處于無法接通的狀態(tài)。

銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清在6月14日“2018陸家嘴論壇”中提到“理財(cái)收益率超過6%的就要打問號(hào),超過8%的就很危險(xiǎn),超過達(dá)到10%以上就要準(zhǔn)備損失全部本金。”

在巨大利益的驅(qū)使下,披著各種“合法外衣”的違規(guī)平臺(tái)利用投資者在投資時(shí)追求高額利益的心理,研究出相應(yīng)的一套“快速收割”投資者的展業(yè)方式,嚴(yán)重?fù)p害了正常的金融秩序。

互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代,各種披著“金融外衣”的投資陷阱層出不窮,作為投資者在選擇投資時(shí)一定要考慮平臺(tái)本身是否合法合規(guī)。