銅鏡雖小,意味深長(zhǎng)

古禾

銅鏡歷史悠久,是中國(guó)古代青銅藝術(shù)文化遺產(chǎn)中的瑰寶。考古發(fā)現(xiàn),最早的鏡子是出土于安陽(yáng)殷墟婦好墓的殷商時(shí)期的銅鏡,距今已有四千年。殷代銅鏡皆為圓形,鏡子背面中央有一拱起的弓形鈕。西周的銅鏡樣式與殷商類(lèi)似,鏡鈕已有弓形、半環(huán)形、長(zhǎng)方形等多種,西周中后期,鏡背面還出現(xiàn)了動(dòng)物紋飾。這時(shí)的銅鏡,還處于自然質(zhì)樸的原生態(tài)。

漢代是銅鏡突飛猛進(jìn)的重要發(fā)展時(shí)期,現(xiàn)今的銅鏡以漢鏡出土數(shù)量最多,在制作形式和藝術(shù)表現(xiàn)手法上都很可觀,種類(lèi)繁多,紋飾豐富。魏晉南北朝時(shí)期的銅鏡樣式沿襲漢鏡,由于玄學(xué)的盛行,鏡背面的紋飾工藝留下了鮮明的時(shí)代烙印。如流行以青龍、白虎、朱雀、玄武與神獸組合成的紋飾。

隋唐時(shí)期,銅鏡制作藝術(shù)漸趨高峰。人們?cè)谇嚆~合金中,加大了錫的比例,使得銅鏡更加光潔,有唐代路德延《小兒詩(shī)》為證:“錫鏡當(dāng)胸掛,銀珠對(duì)耳懸。”除了圓形、方形的造型,還出現(xiàn)了菱花鏡:“菱花霍霍繞帷光,美人對(duì)鏡著衣裳。”制鏡材料也出現(xiàn)了金銀等貴金屬,以顯示尊貴。鏡背上的紋飾更加華美,工藝更加細(xì)密,充分顯示了盛唐文化的博大與恢弘。最膾炙人口的有關(guān)鏡子的比喻則出自貞觀之治時(shí)的唐太宗。據(jù)《舊唐書(shū)·魏徵傳》記載,魏徵去世的時(shí)候,唐太宗感嘆道:“夫以銅為鏡,可以正衣冠;以古為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以明得失。朕常保此三鏡,以防己過(guò)。今魏徵殂逝,遂亡一鏡矣!”

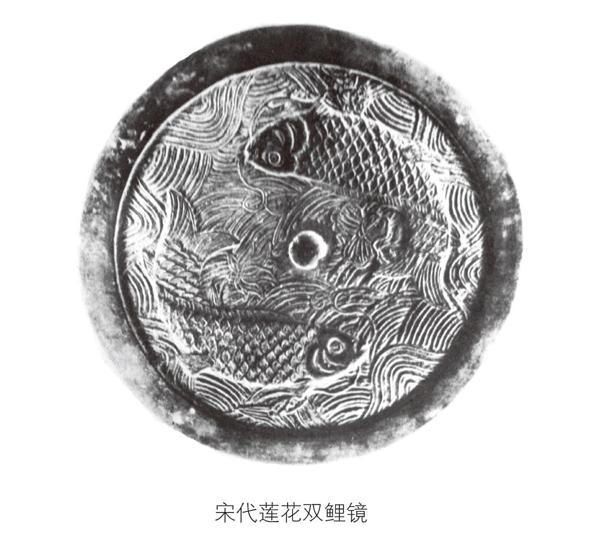

宋遼金時(shí)期,銅鏡的樣式可謂百花齊放,橢圓形、葵花形、菱花形、長(zhǎng)方形、雞心形、盾形……應(yīng)有盡有,裝飾花紋從花草鳥(niǎo)獸到山水樓臺(tái),豐富多彩。金代的雙魚(yú)鏡特別流行,紋樣細(xì)密,栩栩如生。

元明清時(shí)期,銅鏡多采用六菱花或六葵花樣式,但紋飾已漸粗陋,這一時(shí)期,玻璃鏡經(jīng)歐洲傳教士傳入我國(guó),到了清代,隨著玻璃鏡的普及,銅鏡地位受到動(dòng)搖,玻璃鏡雖有怕碰易碎這個(gè)缺點(diǎn),但妝照效果大大勝過(guò)銅鏡。在《紅樓夢(mèng)》中,作者以劉姥姥的視角描寫(xiě)了賈寶玉所住的怡紅院里的玻璃穿衣鏡所造成的效果。現(xiàn)在,玻璃鏡已全面取代銅鏡,但市面上還有玻璃鏡面加金屬鏡背中西合璧的仿古鏡,也算是對(duì)銅鏡“精華”的保留。

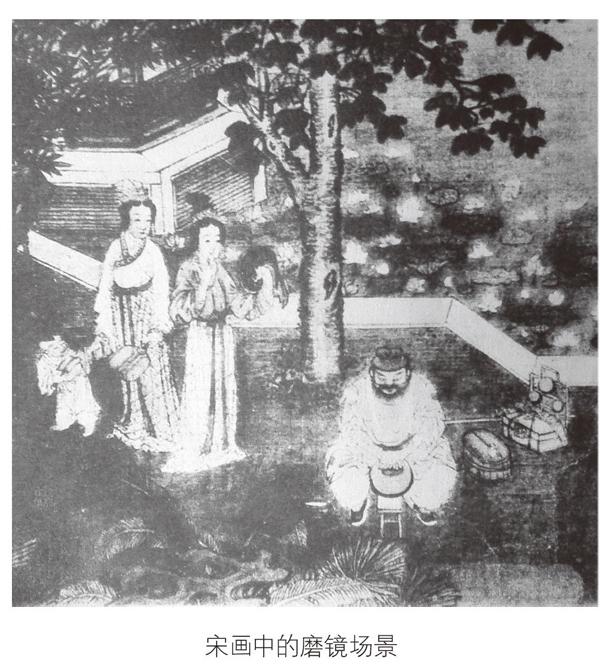

鏡子在古代典籍和古人生活中,留下過(guò)濃墨重彩的痕跡。鏡子首要的功能是映照妝容,《木蘭詩(shī)》里寫(xiě)道:“當(dāng)窗理云鬢,對(duì)鏡貼花黃。”李白問(wèn)道:“不知明鏡里,何處得秋霜?”東晉顧愷之名畫(huà)《女史箴圖》里,也有兩個(gè)女子對(duì)著銅鏡梳妝的情景。“照花前后鏡,花面交相映。”“一日四五照,自言美傾城。”鏡子與美,尤其是女性之美,有了某種不言自明的聯(lián)系。

文學(xué)家把滿(mǎn)月比作鏡子:“小兒不識(shí)月,呼作白玉盤(pán)。又疑瑤臺(tái)鏡,飛在青云端。”把水面或湖面比喻成鏡子:“半畝方塘一鑒開(kāi),天光云影共徘徊。問(wèn)渠那得清如許,為有源頭活水來(lái)。”

鏡子作為中國(guó)古代文學(xué)中的文學(xué)意象,常被用來(lái)慨嘆光陰易逝,白居易寫(xiě)了很多詠鏡的詩(shī),大都有此況味:“皎皎青銅鏡,斑斑白絲鬢。”“白頭老人照鏡時(shí),掩鏡沉吟吟舊詩(shī)。”唐代詩(shī)人劉希夷也對(duì)鏡唏噓:“青樓掛明鏡,臨照不勝悲。白發(fā)今如此,人生能

幾時(shí)。”

在成語(yǔ)“破鏡重圓”的故事中,鏡子則成了離散夫妻團(tuán)圓的媒介:南北朝時(shí)期,陳國(guó)滅亡之際,陳太子舍人徐德言和妻子樂(lè)昌公主感情深厚,他們擔(dān)心國(guó)破后兩人無(wú)法保全,因此把一面銅鏡破成兩半,兩人各藏一半,相約如若失散,在第二年的正月十五那天,以在街市賣(mài)破鏡為信號(hào),這樣說(shuō)不定還可以再續(xù)前緣。陳亡之后,樂(lè)昌公主流落到隋朝越國(guó)公楊素家中。第二年,徐德言按照約定,輾轉(zhuǎn)進(jìn)京,看到有一老者在市場(chǎng)上賣(mài)半鏡,價(jià)格昂貴。他把老者拉到一邊,拿出自己的一半鏡子與之相合,果然能拼到一塊兒。徐德言題詩(shī)一首,懇請(qǐng)老者轉(zhuǎn)交:“鏡與人俱去,鏡歸人不歸。無(wú)復(fù)嫦娥影,空留明月輝。”公主看到這首詩(shī)后,百感交集,寢食難安。楊素問(wèn)清了事情的原委,就把徐德言召到府中,把公主還給他。兩人終得團(tuán)圓。鏡子在這個(gè)故事里扮演了幸福攸關(guān)的角色,楊素也因成人之美的寬宏而受到后世的

稱(chēng)贊。

另外,在中國(guó)傳統(tǒng)民俗中,鏡子還具有鎮(zhèn)魔驅(qū)邪的功用。據(jù)某些考古專(zhuān)家的考證,早期的銅鏡不是用來(lái)照面和裝飾的,而是“原始社會(huì)巫師進(jìn)行原始宗教活動(dòng)中使用的法器或巫具”。從銅鏡的裝飾紋樣中,也可見(jiàn)古人辟邪求吉的愿望,紋飾多為吉祥話(huà)和瑞獸,例如漢代的銅鏡就有“大樂(lè)貴富,得所好,千秋萬(wàn)歲,延年益壽”等銘文。在《抱樸子》《古鏡記》《西京雜記》等古代典籍中,都有鏡子能照妖、除妖,甚至具有治病救人的神異功能。這種“照妖鏡”“照膽鏡”在后來(lái)的《西游記》《封神演義》《三俠五義》等小說(shuō)中也有精彩的描繪。《紅樓夢(mèng)》中“風(fēng)月寶鑒”的故事,也具有這種意味:跛足道人給賈瑞一面風(fēng)月寶鑒,告誡只照它的背面,不照它的正面,就能治好他的病,賈瑞反其道而行之,結(jié)果一命嗚呼。賈代儒夫婦要燒“風(fēng)月寶鑒”,卻聽(tīng)到鏡子的哭聲:“誰(shuí)叫你們瞧正面了!你們自己以假亂真,何苦來(lái)燒我?”在這里,鏡子給人們以懲勸和警示。