馬斯金:機制設計與中國經濟改革

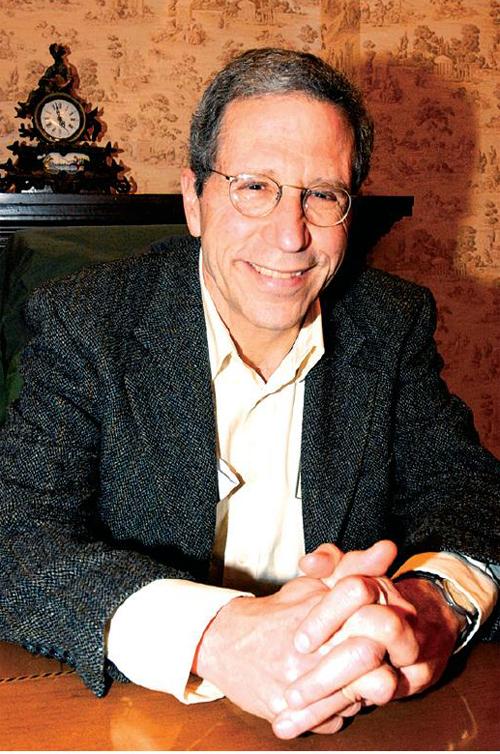

本期客座總編輯:

埃里克·馬斯金(EricS·Maskin),著名經濟學家、諾貝爾經濟學獎獲得者,現任美國普林斯頓社會科學院高等研究院主任、普林斯頓大學訪問教授。2007年,馬斯金與其他兩位經濟學家萊昂尼德·赫維奇和羅杰·邁爾森,同時被瑞典皇家科學院授予2007年諾貝爾經濟學獎,以表彰他們在創立和發展“機制設計理論”方面所作的貢獻。

與愛因斯坦生活在同一個屋檐下,被譽為“經濟學教父”;桃李滿天下,有著近10位好友和老師都是諾獎得主,被學生冠以“最嚴導師”的標簽,卻也同時收獲了“謙遜熱情”的美名——他就是馬斯金。

世界與中國:如何看待不平等

《檢察風云》:機制設計理論被人們稱作是反經濟學,是說它可能先會設定一個目標,然后來看通過哪些步驟可以達到這個目標。問題是,這其中是怎樣來檢驗這些步驟可以達到目標呢?

馬斯金:如果你有一個機制,你就可以計算機制運作產生的結果,可以檢驗結果是否你所希望達到的。前面我提到,目標可以用機制來檢驗是否可實現。我的意思是,這里面有一個數學的條件設定,如果符合就說明可以實現,如果不符合就不能實現。當然,現實可能有時候和數學公式會有一些不一樣,但是如果機制能夠被很好地控制,那么理論的預測和現實應該是很接近的。

《檢察風云》:在全球化時代,世界已經是平的了,為什么仍然不能消除不平等,或者說減少不平等的程度?

馬斯金:因為全球化給那些有技能的工人更多的機會,而給那些沒有技能的工人的機會就相對少,所以它不僅不能消除不平等,反而可能增加了不平等的程度。所以,我一直強調,對于發展中國家、尤其是發展中國家中的窮人而言,他們要想更多地從此進程中獲益,加強教育是必不可少的。這需要政府、非政府組織(NGO)等機構更多的幫助與協作。只有這樣,各國才都能從不停的全球化進程中得到好處。

《檢察風云》:中國財富分配不平等只是一種暫時現象?中國應該做什么來縮小貧富差距?

馬斯金:中國經濟進入高速發展期的同時,財富分配不平等也急劇擴大。多年前,我認為不平等可能是一種暫時現象:當教育水平提升,以及對低技能工人培訓改善后,至少從理論上應該能預期他們的收入能趕上高技能人群。但是,目前似乎不平等問題仍在惡化。不過,中國在對低技能工人提供教育和培訓方面做得還遠遠不夠,所以不平等加大并不令人驚訝。

鑒于中國經濟增長帶來的貧富差距加大問題將會造成負面后果,為此,中國應努力改善收入分配體制。一個辦法是建立更強大的社會保障網,為低收入者提供更好的基本醫療等方面的保障,并賦予所有人在教育和職業培訓方面的同等機會。

《檢察風云》:您認為,中國過去30年的成功可以歸功于政府高度依賴國際貿易。那么,這種成功是否可持續?

馬斯金:全球化讓我們更加依賴合作,如果沒有中國,包括英國在內的歐洲經濟會更差,中國扮演了英雄的角色。不過,中國的成功也有賴于其主要貿易伙伴歐洲和美國,相互合作是雙方都獲得成功的關鍵。

中國經濟過去三十多年里取得了驚人的成績,但在未來,中國必須找出讓更多底層的人分享經濟收益的方式,必須讓公民有機會更充分地分享經濟收益。如果不這樣做,經濟和社會發展將會有相當大的風險。如果中國要實現可持續發展,必須解決污染和不平等問題。

就中國經濟改革方略而言,解放市場已被歷史證明是能促進經濟發展的道路。中共十八屆三中全會確定了全面深化改革的方案,強調了市場重要作用,說明中國未來改革道路正朝著正確的方向前進。中國改革措施將對中國以及全球經濟造成重大影響。至于中國改革的國際層面影響是什么、中國改革將如何重塑國際經濟和全球治理,我認為需要觀察中國能否落實這些改革措施。

中國城鄉經濟互動的機制設計

《檢察風云》:目前中國一直在推行城鄉經濟互動機制的改革,在您的機制設計理論中,城市和農村也屬于博弈的雙方,且過程中單純的市場經濟不能完全有效運行。您是否能給中國城鄉經濟互動設計一個良好的機制?

馬斯金:縮小城鄉差別毋庸置疑是當前的一大挑戰。在這方面,我認為加大教育投入和就業培訓是辦法之一。根據我自己的一些分析,長期以來中國農村人口和勞動力,較之城市的人口和勞動力,之所以沒有從全球化市場中獲益的原因之一,就是因為農村沒有全球化市場所期望的勞動技能和教育背景。所以,我們要做的就是對農村不斷加大這方面的投入,使之具有全球化所需的勞動技能和教育。

要解決這個問題,首先不能指望農村人口自己投資技能和教育,提高能力建設。因為,他們本身經濟、資源都無法滿足這種投入。另外,也不能指望企業投入這種教育建設。因為,企業一旦在這方面投入資金,它們會期許獲得更多回報。所以,我們需要由第三方進行這種投資建設,比如,由政府投入這部分資金。這樣,一來可以提高勞動生產率,二來也可以逐漸消除城鄉之間日益擴大的鴻溝。

《檢察風云》:中國正在加速推進城鎮化和工業化,您認為借鑒發達國家經驗,應該注意哪些問題?

馬斯金:我從三個方面來講述中國在加速推進城鎮化和工業化中會面臨的挑戰。首先,在這個過程中,如何將融入全球化以及改革開放帶來的成果,賦予中國更多的人口和更多的地區。目前,中國經濟取得了非常巨大的成功,但毋庸置疑,這部分成果只被某些地區和某部分人口享受。因此,在中國未來的城鎮化發展過程中,主要面臨的挑戰是,怎樣將這些成果進一步向更廣泛的人口和區域拓展。

另外一個問題是,中國在過去30年里獲得了飛速的發展,在接下來的30年里,如何繼續保持這種輝煌?但這非常困難,也沒有人指望過去這種接近10%的高速增長在未來能夠保持下去。這并不是說中國不可以,只是說由于過去的高速發展,目前的基數已經特別大了,以后的空間和余地就會相應減小。從這方面說,中國未來的發展將會比過去30年更加困難。除了自身基數變得更大以外,面臨的國際環境也將更有競爭性。

另外,在發展初期,中國可能會更多地復制一些經濟發達國家的發展模式,以快速迎頭趕上。但未來的發展中,中國需要更多的創新精神,成為全球經濟發展過程中的領頭羊。

第三,不僅是中國獨有的,也是全球共同面臨的問題,即如何面對能源短缺給世界經濟帶來的挑戰。我們對化石能源的需求一直在飆升,從長期來看,必須開發更多的替代能源和可再生能源,以為經濟發展提供更大的支撐,這也是中國在城鎮化、工業化中面臨的挑戰。

《檢察風云》:與此同時,中國正在加快發展中心鎮和小城鎮的建設。這對于縮小城鄉差距的意義在哪里?農民變成市民,是否有助于他們融入全球化?

馬斯金:小城鎮和中心鎮的發展,在中國的經濟發展過程中應該是非常重要的一步。尤其從經濟平衡發展來講,我們不可能指望所有的居民都生活在大城市。所以,保留小城鎮和中心鎮的發展是相當關鍵的一步。

同時我們也要意識到,之所以大家都扎堆往大中型城市居住,是因為小城鎮與全球化接軌能力遠遠落后于大城市。我本身是搞教育的,我覺得在發展小城鎮和中心鎮的過程中,最重要的還是教育建設,要給這些區域以同樣的發展和就業機會,使之與大中城市能夠基本相等。這樣才能解決城鄉之間的這種平衡發展問題。

農村人口流入城市,是因為長期以來農村人口的教育、發展機會和城市相比不均等,這也是目前農村人口向城市單向流動的一個核心原因。從長遠看,在全球范圍內,如果城鄉之間一直不能保持平衡發展,沒有任何一個國家能夠尋求政治、經濟的穩定發展。

我認為,問題的關鍵是不光讓農村人口轉移到城市中,而且讓他們所享受的教育機會和發展機遇也需要和城市人口均等。這樣才能從實質層面上解決城鄉發展不平衡。

采寫:朱敏 宋冰

編輯:程新友 jcfycxy@sina.com