云南通海縣夏秋蔬菜生產(chǎn)概況及發(fā)展建議

劉發(fā)倫 李清云 張愛 賈理祥 李春慧 龔亞菊

摘 要:通過對(duì)云南通海縣夏秋蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)狀的調(diào)查研究,總結(jié)分析了通海縣近幾年來發(fā)展夏秋蔬菜取得的經(jīng)驗(yàn)、具有的優(yōu)勢(shì)、存在的問題,并提出對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞:通海縣;夏秋蔬菜;生產(chǎn)概況;發(fā)展建議

中圖分類號(hào):F326.13 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1001-3547(2016)14-0076-03

通海縣地處滇中腹地,海拔1 350~2 443 m,年平均氣溫15.6℃,冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑,自20世紀(jì)80年代開始,生產(chǎn)的洋蔥、蒜薹、蘿卜、花椰菜等就已進(jìn)入東北市場(chǎng),形成“南菜北調(diào)”的局面。近30多a來,通海縣利用現(xiàn)有的氣候區(qū)位優(yōu)勢(shì),發(fā)展夏秋反季節(jié)蔬菜生產(chǎn),種植的結(jié)球甘藍(lán)、白菜、西蘭花、韭蔥等蔬菜已銷往長(zhǎng)江中下游、珠江中下游和港、澳地區(qū)以及日、韓等國(guó),供應(yīng)夏秋淡季市場(chǎng),取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。至2015年,全縣蔬菜播種面積

2.11萬hm2,總產(chǎn)量11.9億kg,產(chǎn)值15.8億元,平均667 m2產(chǎn)量3 766 kg。其中,夏秋蔬菜種植面積1.20萬hm2,占57.06%,產(chǎn)量6.39億kg,占53.70%,產(chǎn)值7.87億元,占49.81%。目前,全縣農(nóng)民年人均純收入達(dá)11 085元。

1 通海縣夏秋蔬菜發(fā)展概況

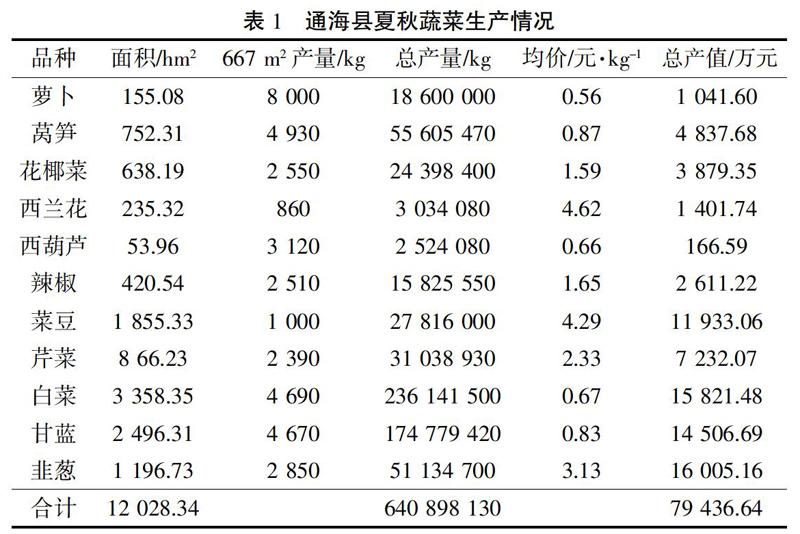

隨著蔬菜產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大,蔬菜種植種類已由過去僅在冬春種植的大蒜、洋蔥、白菜、花椰菜、蘿卜等發(fā)展為周年種植的葉菜類、塊根塊莖類、蔥蒜類、菜用豆類、茄果類五大類100多種。據(jù)2015年蔬菜生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)(表1),通海縣夏秋蔬菜生產(chǎn)面積已達(dá)1.20萬hm2,種植種類主要有白菜、結(jié)球甘藍(lán)、花椰菜、西蘭花、菜豆、韭蔥等11種,其中,白菜種植面積3 356.67 hm2,是夏秋蔬菜生產(chǎn)面積最大的菜種,其次是結(jié)球甘藍(lán),種植面積2 495.07 hm2,二者已成為通海縣夏秋蔬菜種植的主導(dǎo)品種。

2 通海縣發(fā)展夏秋蔬菜生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)

2.1 區(qū)位優(yōu)勢(shì)

通海縣地處滇中腹地,東西最長(zhǎng)39 km,南北最寬36.15 km,縣城所在地秀山鎮(zhèn)距昆明市125 km,距玉溪市政府所在地紅塔區(qū)47 km,總面積721 km2,東接華寧,南連石屏、建水,西與玉溪、峨山交界,高等級(jí)公路貫穿全縣,交通便利,四通八達(dá),經(jīng)過預(yù)冷的蔬菜在48 h內(nèi)就可抵達(dá)廣州和泰國(guó)市場(chǎng),是背靠全國(guó)、面向東南亞、進(jìn)軍東盟自由區(qū)的前沿陣地和重要交通要道,發(fā)展夏秋蔬菜生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。

2.2 自然資源優(yōu)勢(shì)

通海縣境內(nèi)由盆地、中山、河谷三大地貌構(gòu)成,壩區(qū)面積占21.63%,山區(qū)和河谷面積分別占77.07%和1.30%。杞麓湖猶如一條玉帶鑲嵌于壩區(qū)北部,與縣城后背的秀山遙相呼應(yīng),湖泊東西長(zhǎng)10.4 km,南北寬3.5 km,總面積36.4 km2,約占全縣總面積的5.0%;湖岸線長(zhǎng)32 km,平均水深4 m,湖水最大容量1.821億m3。縣境內(nèi)最高海拔(螺峰山)2 443 m,最低海拔(馬脖子)1 350 m,縣城海拔1 820 m,年平均氣溫16.6℃,屬中亞熱帶半濕潤(rùn)高原涼冬季風(fēng)氣候,適宜多種蔬菜生長(zhǎng),季節(jié)優(yōu)勢(shì)十分明顯,特別是生產(chǎn)的夏秋蔬菜在我國(guó)沿海地區(qū)和東南亞市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)尤為突出。

2.3 蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全優(yōu)勢(shì)

通海縣緊緊抓住農(nóng)業(yè)部將通海列為農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站建設(shè)縣的契機(jī),制定和完善重特大農(nóng)產(chǎn)品污染和質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè),提高處置能力,建設(shè)完善以縣級(jí)檢測(cè)站為中心,鄉(xiāng)鎮(zhèn)及出口企業(yè)檢測(cè)室為輔的農(nóng)殘檢測(cè)體系,每年抽檢樣品數(shù)不少于2 400個(gè),確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽查合格率穩(wěn)定在98%以上和不發(fā)生重特大質(zhì)量安全事故,95%以上的蔬菜、全部出口農(nóng)產(chǎn)品達(dá)到無公害以上標(biāo)準(zhǔn)及其銷售國(guó)家、市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。

2.4 通海蔬菜品牌優(yōu)勢(shì)

全縣有1.63萬hm2耕地(含果園)通過無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地整體認(rèn)證,備案0.8萬hm2出口農(nóng)產(chǎn)品種植基地,出口農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)達(dá)23家。已有23個(gè)蔬菜產(chǎn)品獲無公害食品認(rèn)證,7個(gè)獲綠色食品認(rèn)證,綠色食品基地面積0.29萬hm2,出口蔬菜基地備案0.67萬hm2,通海縣被農(nóng)業(yè)部認(rèn)定為農(nóng)產(chǎn)品加工示范基地。

2.5 蔬菜冷藏、加工優(yōu)勢(shì)

截至2015年,通海縣共建有冷庫(kù)83座,庫(kù)房458個(gè),年吞吐蔬菜15億多kg;農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)402個(gè),從業(yè)人員2萬多人,其中,鮮菜初加工企業(yè)253家、醬菜加工企業(yè)18家、脫水菜加工企業(yè)5家、天然色素加工企業(yè)1家;取得出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的加工企業(yè)18家,蔬菜加工銷售規(guī)模10萬t以上的企業(yè)3家、5萬t以上的8家、1萬t以上的26家、0.5萬t以上的35家。

2.6 通海夏秋蔬菜生產(chǎn)技術(shù)日趨成熟

近年來,通過農(nóng)業(yè)部、科技廳、農(nóng)業(yè)廳等項(xiàng)目的實(shí)施,共引進(jìn)120余個(gè)蔬菜品種進(jìn)行試驗(yàn)示范,初步掌握了一套白菜、萵筍、甘藍(lán)等主栽蔬菜的高產(chǎn)栽培技術(shù)及茬口安排,建立了無公害病蟲草害綜合防治體系,通過技術(shù)培訓(xùn)和生產(chǎn)示范,新技術(shù)、新農(nóng)藥、新肥料、新品種逐步得到推廣應(yīng)用,為發(fā)展夏秋蔬菜生產(chǎn)提供了技術(shù)保障。

3 通海縣夏秋蔬菜生產(chǎn)中存在的主要問題

3.1 蔬菜生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分散,緊密的產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成

通海縣夏秋蔬菜種植基本屬于小農(nóng)、小生產(chǎn)的模式,種植分散、管理簡(jiǎn)單,每家種植管理1 334~2 000 m2,菜農(nóng)根據(jù)自己對(duì)節(jié)令和市場(chǎng)的感覺各行其是,種植蔬菜種類單一,以大白菜、萵筍、花椰菜等常規(guī)品種為主,主打品種、特色品種及大規(guī)模連片生產(chǎn)的基地少。產(chǎn)、供、銷、加、運(yùn)、市場(chǎng)各環(huán)節(jié)雖然齊全,但相互間銜接不夠緊密,甚至相互脫節(jié);雖有一批銷售、加工龍頭企業(yè)和營(yíng)銷大戶,但由于處于以公司、以戶為單位的單打獨(dú)斗狀態(tài),加上操作上的短期行為,甚至發(fā)生在蔬菜市場(chǎng)上相互惡性競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象。

3.2 蔬菜生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)體系不健全,與規(guī)模生產(chǎn)發(fā)展不相適應(yīng)

目前,通海縣種植蔬菜的技術(shù)力量還顯不足,對(duì)菜農(nóng)的培訓(xùn)不系統(tǒng),菜農(nóng)掌握的現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化無公害蔬菜生產(chǎn)的知識(shí)甚少,在蔬菜生產(chǎn)中以人工栽培為主,仍然沿用家庭模式生產(chǎn),發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化意識(shí)落后,與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展不相適應(yīng),限制了生產(chǎn)規(guī)模并妨礙了先進(jìn)技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用,導(dǎo)致蔬菜生長(zhǎng)中難以做到統(tǒng)一管理和規(guī)范生產(chǎn)。

3.3 品種單一, 新品種的引進(jìn)推廣步伐緩慢

通海縣名、優(yōu)、特、精蔬菜新品種較少,缺少能體現(xiàn)本地優(yōu)勢(shì)、打開市場(chǎng)銷路、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)品種;缺乏總體的供求信息引導(dǎo),難以預(yù)測(cè)蔬菜產(chǎn)銷趨勢(shì),經(jīng)常會(huì)因信息不暢而盲目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,導(dǎo)致蔬菜生產(chǎn)出現(xiàn)產(chǎn)銷脫節(jié)情況,不僅菜農(nóng)蒙受經(jīng)濟(jì)損失,也造成生產(chǎn)資料及勞動(dòng)力資源的浪費(fèi)。農(nóng)業(yè)部門每年引進(jìn)試驗(yàn)的蔬菜新品種都在50個(gè)以上,而能大面積推廣使用的僅1~2個(gè),近年來引進(jìn)應(yīng)用較為成功的夏秋蔬菜品種只有夏陽(yáng)白菜1個(gè),品種較單一,品牌少,知名品牌更少。

3.4 蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃需要進(jìn)一步完善

雖然通海縣夏秋蔬菜的產(chǎn)量和產(chǎn)值每年都有所增加,但由于產(chǎn)地與市場(chǎng)終端相隔較遠(yuǎn),產(chǎn)地生的供給能力隨市場(chǎng)的變化而變化,本地生產(chǎn)受市場(chǎng)的影響非常直接,價(jià)格高時(shí),一哄而上,價(jià)格低時(shí),一落千丈,種植、銷售不接軌,農(nóng)民的積極性很難穩(wěn)定。針對(duì)當(dāng)前現(xiàn)狀,需要對(duì)全縣夏秋蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局、主攻目標(biāo)、發(fā)展重點(diǎn)、扶持措施、市場(chǎng)體系建設(shè)等方面進(jìn)行更加科學(xué)、合理地規(guī)劃,進(jìn)一步細(xì)化和明確發(fā)展任務(wù)。

4 通海縣發(fā)展夏秋蔬菜生產(chǎn)的建議

4.1 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化管理

成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組,各級(jí)政府指定專人負(fù)責(zé),一方面協(xié)調(diào)夏秋蔬菜生產(chǎn)實(shí)施過程中的各種關(guān)系,積極支持經(jīng)濟(jì)實(shí)體和服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作,制定相關(guān)政策措施,多方爭(zhēng)取籌措資金,支持夏秋蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展;另一方面,積極引導(dǎo)產(chǎn)銷聯(lián)合,解決產(chǎn)品銷售問題,使豐產(chǎn)豐收得到協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.2 突出優(yōu)勢(shì),相對(duì)集中發(fā)展基地

根據(jù)通海不同區(qū)域、不同海拔氣候差異的特點(diǎn),按比較優(yōu)勢(shì)原則,結(jié)合自然資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)條件,相對(duì)集中地科學(xué)規(guī)劃,合理布局,山區(qū)、壩區(qū)同時(shí)發(fā)展,形成“一村一品”的夏秋蔬菜區(qū)域。同時(shí),增加投入,加強(qiáng)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建立夏秋無公害蔬菜示范基地、種苗基地,改善生產(chǎn)條件,增強(qiáng)蔬菜基地抵御自然災(zāi)害和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

4.3 以市場(chǎng)為導(dǎo)向,加強(qiáng)新品種的試驗(yàn)示范

通海縣夏秋蔬菜產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向,充分利用夏秋氣候涼爽的優(yōu)勢(shì),優(yōu)化品種結(jié)構(gòu),引進(jìn)名、特、優(yōu)、精新品種進(jìn)行試驗(yàn)示范,篩選適合通海夏秋種植的優(yōu)良品種,建立具有地方特色的質(zhì)量效益型、可持續(xù)發(fā)展的夏秋蔬菜新格局。

4.4 加強(qiáng)科技培訓(xùn),提高蔬菜生產(chǎn)水平

充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)科技部門的技術(shù)優(yōu)勢(shì),結(jié)合農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施,加大培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)力度,有針對(duì)性地進(jìn)行科技培訓(xùn),提高菜農(nóng)種菜水平,做到以推廣促進(jìn)開發(fā)、以開發(fā)促發(fā)展。

4.5 進(jìn)一步完善服務(wù)體系

建立銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和銷售網(wǎng)絡(luò),規(guī)范管理,打通交易、流通環(huán)節(jié)的制約瓶頸,確保交易順利進(jìn)行,以適應(yīng)發(fā)展需要。重點(diǎn)種植的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))要建立專門的服務(wù)機(jī)構(gòu),進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,及時(shí)調(diào)整品種結(jié)構(gòu),引導(dǎo)農(nóng)民種植適銷對(duì)路的品種,實(shí)行生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售一體化經(jīng)營(yíng),促進(jìn)通海縣夏秋蔬菜生產(chǎn)協(xié)調(diào)、穩(wěn)步發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

[1] 溥鳳,楊飛運(yùn),劉天成,等.淺析通海縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題及對(duì)策建議[J].安徽農(nóng)學(xué)通報(bào),2011(2):22-23.

[2] 滕久皆.甕安夏秋蔬菜發(fā)展淺議[J].耕作與栽培,2005(5):5.