改革的產物,被改革的對象

周立

原來是改革的產物,后來是持續(xù)改革的推動者,如今卻成為被改革的對象。這就是農信社省聯(lián)社,近十年來走過的發(fā)展軌跡。

伴隨農信社資產2015年底突破25.81萬億元,超過“宇宙第一大行”——中國工商銀行(22.2萬億元),以及東部省區(qū)基本完成股份化改革和中西部地區(qū)全面鋪開,2003年以來農信社改革的“四自”目標(自主經(jīng)營、自擔風險、自我約束、自負盈虧)基本完成。以此為基礎,省聯(lián)社的去行政化改革,也開始拉開大幕。2016年的中央1號文件,首次在中央文件層面,提出省聯(lián)社的去行政化改革,要求2016年起“開展農村信用社省聯(lián)社改革試點,逐步淡出行政管理,強化服務職能”。2016年兩會通過的《十三五規(guī)劃綱要》中提出,“推進農村信用社改革,增強省級聯(lián)社服務功能。”與1號文件形成呼應,意味著未來五年,省聯(lián)社去行政化,已成為改革重點。

改革的產物

省聯(lián)社是2003年深化農信社改革的產物。2003年6月27日國務院頒布的《深化農信社改革試點方案的通知》(國發(fā)[2003]15號),揭開了農信社的新一輪改革序幕。為了落實“明晰產權關系、強化約束機制、增強服務功能、國家適當支持、地方政府負責”的總體要求,農信社管理體制必須做出改革,其中最主要的要求,是將農信社的管理權,由中央層面,下放到地方政府層面。省聯(lián)社逐漸成為落實“地方政府負責”的最主要載體。

按照2003年的改革要求,農信社被定位為“自主經(jīng)營、自擔風險、自我約束、自負盈虧”的社區(qū)性地方金融機構。“四自”原則,是意圖建立健全信用社激勵和約束機制,切實加強內部管理。而省聯(lián)社之所以成為主要載體,與《通知》要求由省級負責有關。《通知》規(guī)定,按照“國家宏觀調控、加強監(jiān)管,省級政府依法管理、落實責任,信用社自我約束、自擔風險”的監(jiān)督管理體制,分別確定有關方面的監(jiān)督管理責任。省級人民政府對信用社負有主要管理職責,銀監(jiān)會負有金融監(jiān)管職責。并要求2003年底完成各地試點。這樣,省聯(lián)社在試點過程中,逐漸成為地方政府調整農信社管理體制,管理農信社風險的試點對象,直至唯一選擇。在銀監(jiān)會指導和組織下,全國8個省市率先開展了深化農信社改革試點工作。到2010年,北京、上海、重慶和天津4個直轄市分別統(tǒng)一法人,成立了農商行。地域面積和人口較小的寧夏,由省聯(lián)社統(tǒng)一轉制,成立黃河農村商業(yè)銀行。其他25個省區(qū)(西藏無農信機構),均采用了省聯(lián)社的管理體制。

持續(xù)改革的推動者

應該說,省聯(lián)社并非農信社落實地方管理體制改革的唯一模式。2007年,銀監(jiān)會提出了聯(lián)合銀行、金融服務公司、金融持股公司、統(tǒng)一法人和完善省聯(lián)社等五種改革模式,國務院也原則同意。銀監(jiān)會當時考慮到中國省情差異巨大,一直強調多種模式,并提出省聯(lián)社改革不宜采取單一模式。但在實際運行中,除上述統(tǒng)一法人的五個地區(qū)外,省聯(lián)社成為唯一選擇。

省聯(lián)社在農信社持續(xù)改革進程中,發(fā)揮了重要推動作用。一個突出表現(xiàn),就是克服了農信社下放后面臨的三大矛盾,實現(xiàn)了“小銀行+大平臺”戰(zhàn)略。

按照首批省聯(lián)社試點江西省聯(lián)社的時任理事長肖四如總結,省聯(lián)社逐漸成為省級管理和服務平臺,克服了“小銀行對接大市場”、“社區(qū)銀行對接開放性客戶”和“獨立自主經(jīng)營對接系統(tǒng)風險防范”這三大矛盾。

一是小銀行對接大市場的矛盾。與大銀行相比,農信社各個縣級法人只是一個小銀行,在經(jīng)營規(guī)模、人才、手段等方面,存在對接大市場的明顯劣勢。要克服這些劣勢,又存在自身成本承擔能力弱與巨大的外部交易協(xié)調成本之間的矛盾。如現(xiàn)代銀行需依托強大的數(shù)據(jù)中心作為后臺支撐,但小銀行難有能力獨自承擔;電子銀行目前成為主要的客服手段,小銀行難以形成有規(guī)模效應的電子銀行品牌,難以獨立地具備銀行卡、網(wǎng)銀、手機銀行等業(yè)務能力和風控能力。面對市場變化和客戶需求的日新月異,縣級法人的新產品研發(fā)推廣能力也很有限。難以對接全國統(tǒng)一資金市場、票據(jù)市場,并優(yōu)化自身的金融資源。對外形象宣傳、公共關系協(xié)調、權益維護等方面的巨大成本,單個法人難以承擔且規(guī)模不經(jīng)濟。省聯(lián)社作為省級服務平臺,可以用更少的成本、最高的效率,克服單個小法人與大市場對接的難題。

二是社區(qū)銀行對接開放性客戶的矛盾。開放的市場經(jīng)濟條件下,客戶不再局限于在當?shù)厣a經(jīng)營,對金融服務也呈現(xiàn)多元化需求,不僅需要存貸款等傳統(tǒng)金融服務,更需要結算、理財、外匯、電子銀行等個性化較強的現(xiàn)代金融服務。作為社區(qū)性金融機構的農村信用社,很難通過跨區(qū)設點等手段適應和滿足各類開放性客戶的多元化金融需求,必須要有一個更高層面、更強有力的服務平臺幫助其以更小的成本克服自身缺陷,提升綜合金融服務能力。

三是獨立自主經(jīng)營對接系統(tǒng)性風險防范的矛盾。農信社縣級法人,都是小法人和弱法人,數(shù)量眾多卻獨立分散,由于經(jīng)營規(guī)模小、基礎條件差,自身抗風險能力非常弱,缺乏行業(yè)內部的風險救助機制,極易發(fā)生局部風險并引發(fā)系統(tǒng)性風險,嚴重影響金融穩(wěn)定。在利率市場化和實行存款保險制度的環(huán)境下,中小銀行面對的競爭壓力普遍較大,且普遍處于不利地位,通過“抱團取暖”提升風險控制力和品牌價值的要求十分迫切。省聯(lián)社作為一個省級服務平臺,形成法人單位之間安全便捷的資金調劑和風險救助、分散機制,可以大大提高抗風險能力。

省聯(lián)社在實際運行中,的確促成了“小銀行+大平臺”戰(zhàn)略的形成。并創(chuàng)造了如肖四如所言的兩大歷史奇跡:一是在國家有限政策扶持下,靠自身努力,把一個積貧積弱、包袱沉重的金融機構發(fā)展成為充滿競爭活力、最具成長性的現(xiàn)代銀行,實現(xiàn)了從計劃經(jīng)濟時期的大集體企業(yè)到市場經(jīng)濟下混合所有制企業(yè)的逐步轉型;二是在堅持服務“三農”等弱勢群體的同時,實現(xiàn)了自身持續(xù)快速發(fā)展,走出一條有效破解“三農”難題、獨具特色的農村金融發(fā)展之路。

被改革的對象

但是,省聯(lián)社在農信社管理體制形成過程中,一直面臨著“一身三任”和“雙向委托代理”的尷尬。

所謂“一身三任”,就是省聯(lián)社身兼服務平臺、管理者和經(jīng)營主體的“三重身份”。改革過程中,省聯(lián)社最初是一個代表省政府的管理者;后來又在大平臺建設中,與縣級行社一起擔當著經(jīng)營主體的角色;在服務股東和新的政策要求中,又要扮演服務平臺的角色。三重身份,帶來角色和職能的眾多沖突。尤其是在和縣級法人單位的關系處理上,出現(xiàn)委托代理關系錯位的矛盾。

所謂“雙向委托代理”,是指省聯(lián)社一方面接受自上而下的行政委托,成為省級政府的代理人,管理全省農信社,另一方面又接受自下而上的公司委托,作為縣級行社的代理人,維護和服務作為股東的縣級行社。

在行政委托代理關系中,由于代表的是省政府,在中國特色的官本位制下,省聯(lián)社逐漸掌握了農信社的高管任免、崗位招聘、財務管理、業(yè)務指導、戰(zhàn)略制定、薪酬激勵、貸款規(guī)模、額度控制、統(tǒng)一研發(fā)、改制安排等各項權力,但一旦出了問題,損失卻由縣級法人單位承擔。出現(xiàn)了權責利不對等,使得省聯(lián)社就是一個“批官帽、批經(jīng)費、批項目、批貸款”的衙門機構。有評論說,“如果不打破省聯(lián)社組建省級農商行的幻想,改革就難以推進。”這種濃厚的行政管理色彩,與縣級行社與省聯(lián)社在公司委托代理關系中謀求市場獨立地位的訴求,和行使股東權益的主張,形成了巨大張力。在政策高層,也逐漸擔心如同當初裁撤鄉(xiāng)鎮(zhèn)級農信社法人一般,縣級行社法人地位也岌岌可危,被定位為“支農主力軍”的農信社,決策權限不斷上收,離農越來越遠。就近些年的趨勢看,縣級行社法人地位逐漸虛化,在5個省市完全實現(xiàn)統(tǒng)一法人后,其他省區(qū)也在躍躍欲試。

通過對河北部分縣級行社做過的調查,一個普遍的反映是“與其弱法人,不如不法人”,面對著四個“婆婆”(省聯(lián)社、銀監(jiān)局、央行、地方政府),各縣級行社雖是一級法人,但要像媳婦一般,不斷看各個“婆婆”的臉色,應對各種各樣的要求。在這種情況下,農信社內部要求按省統(tǒng)一法人的聲音,逐漸占據(jù)主導地位。作為具體業(yè)務監(jiān)管部門的銀監(jiān)會,卻不能接受這種聲音的引導。在銀監(jiān)會看來,省聯(lián)社改革的方向是企業(yè)化。具體而言,省聯(lián)社應在IT系統(tǒng)建設、產品研發(fā)、清算結算、員工培訓、政策咨詢等方面為轄內農合機構提供中后臺服務。

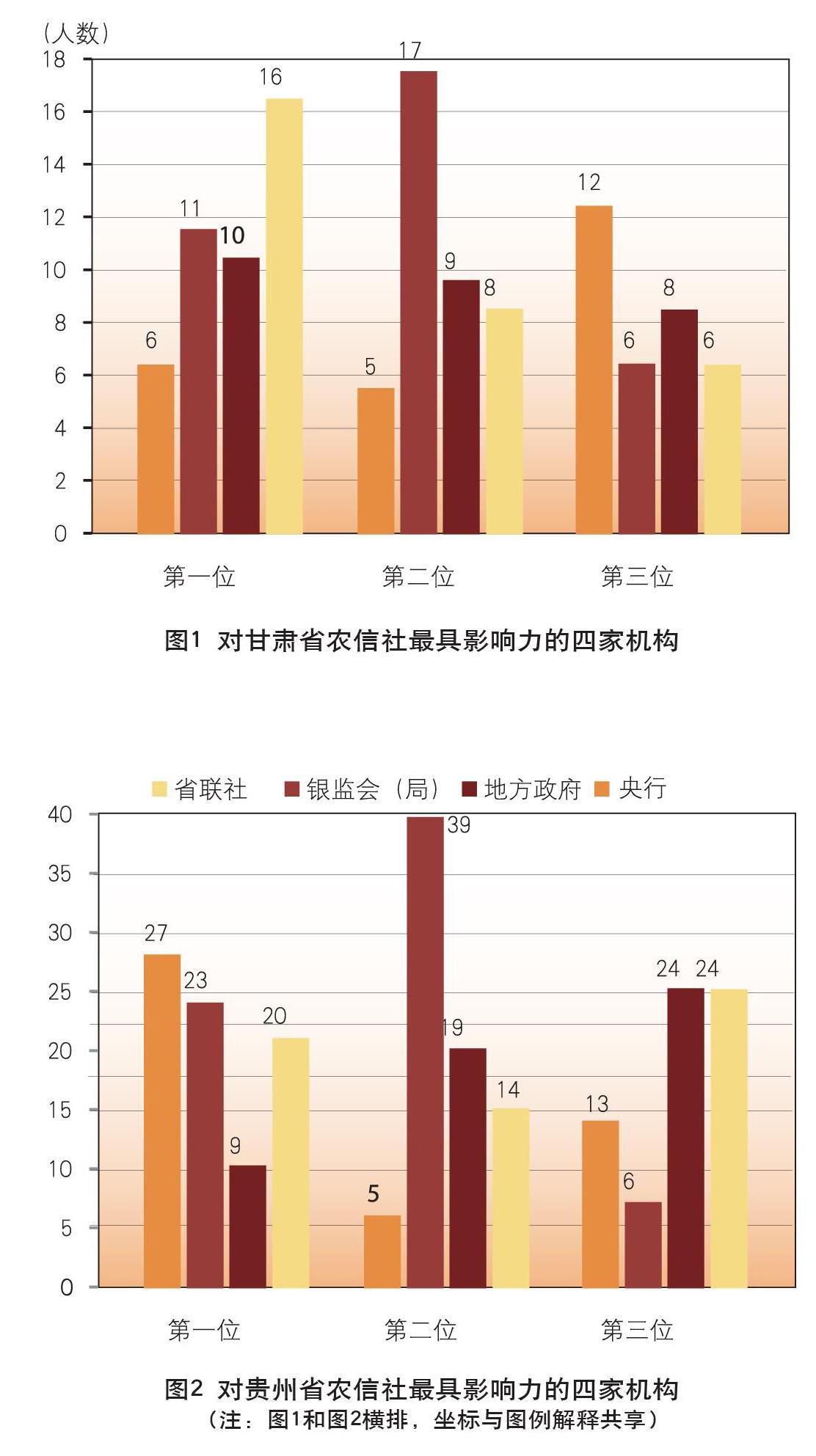

近期在對農信社省聯(lián)社的培訓過程中,做過縣級行社高管如何看待省聯(lián)社的調查。圖1和圖2,分別顯示了甘肅和貴州兩省農信社縣級行社,在經(jīng)營過程中,至少受“四個婆婆”的影響。其中,甘肅農信社高管認為省聯(lián)社是排在第一位的最多。貴州的則將人民銀行排在第一位,但若將前三位位次加權,銀監(jiān)會(局)居第一位,省聯(lián)社排在第二位,其次是人民銀行和地方政府。

對于省聯(lián)社如何改革,大部分受訪的高管認為,省聯(lián)社的管理角色、經(jīng)營角色應該去行政化,服務平臺職能應當保留。在管理職能上,需要把農信社真正當做商業(yè)機構來看待,弱化甚至剝離黨政工作、人事管理、提拔晉升等官辦色彩。在經(jīng)營職能上,應當去除任務分配、商品/服務供應商的選擇、貸款規(guī)模管控等命令經(jīng)濟成分。而在服務職能上,應當繼續(xù)完善強化平臺服務、科技服務、人才培養(yǎng)、培訓教育、信息基礎設施建設服務等多項功能。

改到深處是產權

農信社改革過程中,長期爭議不斷的問題是,是否堅持走“合作制”的道路。在人民銀行主導農信社改革的時期,幾乎一直沒有放棄過合作制。在1954年、1962年、1979年、1996年等多次由央行推動的農信社改革,要求農信社走的都是集體經(jīng)濟組織或合作制道路。2003~2010年作為央行和銀監(jiān)會推動農信社改革的過渡期,要求農信社辦成社區(qū)性地方金融機構。但2010年以來銀監(jiān)會主導的改革,就只有股份制一條道路了。2010年10月,銀監(jiān)會經(jīng)國務院同意下發(fā)《關于加快推進農村合作金融機構股權改造的指導意見》,提出全面取消資格股,用五年左右時間將農村合作金融機構總體改制為產權關系明晰、股權結構合理、公司治理完善的股份制金融企業(yè)。

由表1可見,近些年我們進入快速的改制進程,農信聯(lián)社數(shù)量飛速減少,農合行數(shù)量2010年達到頂峰后,也快速減少,而農商行數(shù)量逐年快速增加。截至2015年末,全國已組建農村商業(yè)銀行859家。即使如此,現(xiàn)有完成改制的農商行依然只占全國農信法人機構的38.5%。改制的任務仍很沉重,而且留下來的,多是難啃的硬骨頭。目前看,安徽、湖北、江蘇、山東、河南等,都已相繼完成改制,或制定了具體的改制時間表。據(jù)了解,西部很多地區(qū),在未來兩到三年內,也會全面完成改制。

當縣聯(lián)社改制布局已定時,省聯(lián)社的去行政化改革,成為關注焦點。但去行政化說來容易,做來卻難。一位業(yè)內人士評價說:“市場不是萬能藥,行政管理也不是萬惡之源,行政方式方法的改革勢在必行,但不是光去行政化這么簡單。”可能,保留一部分省聯(lián)社的行政功能,逐步健全完善問責機制,完善二級法人制度,可以使得省聯(lián)社繼續(xù)發(fā)揮省級統(tǒng)籌協(xié)調功能,推動“小銀行+大平臺”戰(zhàn)略的不斷完善。也使得農信社不至于進一步被拆解,在改革進程中繼續(xù)發(fā)揮服務“三農”、服務縣域經(jīng)濟的作用。

本文獲得國家自然科學基金(71573265)支持

(作者單位:中國人民大學農業(yè)與農村發(fā)展學院)