民族地區脫貧攻堅戰怎么打

龍騰飛

民族地區是中國貧困最集中的地方,民族地區人口占中國16%-17%,卻集中了中國50%以上的貧困人口。如何實施精準扶貧,打贏脫貧攻堅戰,讓少數民族和民族地區與全國一起同步全面建成小康?

“全面實現小康,少數民族一個都不能少。”習近平同志擔任總書記以來的多次講話,透露出他一直以來對扶貧工作尤其是民族地區扶貧工作的關切。在擔任福建省委和省政府領導期間,習近平在繁忙的工作中,仍時時關注少數民族群眾。每年,他都深入包括閩東在內的少數民族聚居鄉村調研考察、看望慰問。

民族地區是中國貧困最集中的地方,雖然改革開放以來發展很快,但近年來出現了新的現象:貧困越來越向少數民族地區集中。中國民族地區700個縣,人口占中國16%-17%,卻集中了中國50%以上的貧困人口。

如期全面建成小康社會,民族地區是短板,也是難點和重點。如何實施精準扶貧,打贏脫貧攻堅戰,讓少數民族和民族地區與全國一起同步全面建成小康?

民族地區扶貧之難

目前,在全國30個省份中,至少23個省份明確了2016年脫貧“軍令狀”的具體數字,廣西、云南、四川、貴州、湖南、甘肅等11個省區今年的脫貧目標均在100萬人以上。除明確脫貧人數外,多地還提出今年貧困縣摘帽、人口遷移等計劃。截至2015年底,我國仍有5575萬農村貧困人口,其中絕大部分是民族地區的少數民族同胞。

在四川涼山卅I昭覺縣、布托縣、美姑縣等多個國家扶貧開發重點縣,脫貧任務十分艱巨。涼山彝族自治州是中國最后消除奴隸制的地區,當地少數民族可謂“直過民族”(指從原始社會末期或奴隸社會直接過渡到社會主義社會的人口較少民族)。20世紀50年代,涼山州還處于奴隸制、農奴制和封建制并存的階段,并相當完整地保持著該區域民族、社會、經濟發展的特殊樣式和民族固有的文化傳統。歷史進程的大跨越容易讓當地少數民族社會結構、文化心理、生活習性“跟不上趟”,這也是文化“窮根”的關鍵所在。

“當一個地區的貧困與它的自然資源、民族宗教、社會治理交織在一起的時候,扶貧攻堅的困難就可想而知。”四川省社科院副院長郭曉鳴教授說,“大涼山幾乎聚集了所有的貧困因子,是當代中國貧困地區的一個特殊樣本。”

在新疆,民族地區的脫貧攻堅任務同樣艱巨。由于歷史、自然、地理位置等原因,新疆的貧困面廣,貧困程度深。比如新疆的人口大區和貧困大區喀什,全區共有450萬人,占新疆總人口的1/5;其中維吾爾族人口為411萬,占全疆維吾爾族總人口的38.6%。

新疆維吾爾自治區喀什地委委員、書記曾存說他自己半輩子沒離開過喀什,“喀什地區有12個縣市,其中8個縣市是國定貧困縣,4個縣是區定貧困縣;貧困村1222個,占全疆總數的40.3%:建檔立卡的貧困人口為105.6萬,占全疆總數的40.5%。通過這三組數據你就能感受到喀什現在的貧困程度之深,我們的脫貧任務之重。”

“對于地方黨政干部來說,摘不了貧困帽,就摘烏紗帽。”原本一句幽默的話,在曾存口中,卻帶著一絲嚴峻的味道。

產業扶貧把貧困人口“拉”出來

2009年,時任廣西壯族自治區副主席的陳童良在廣西那坡縣調研時,被眼前的景象震驚了:遭受旱災的老百姓顆粒無收,平均一戶的年收入僅有3000元出頭。那坡縣是集老、少、邊、山、窮于一體的國家重點扶持的貧困縣,被自治區劃定的貧困村有59個,占全縣行政村總數的46.4%。2015年,廣西自下而上集中開展精準識別工作,把全區538萬貧困人口精準識別到村、到戶、到人,其中100萬扶貧移民搬遷人口精準識別到屯、到戶。在新一輪的脫貧攻堅工作中,那坡縣提出“以整村推進和貧困戶脫貧解困為抓手,精準幫扶到村到戶,大力實施社會扶貧、金融扶貧、產業扶貧、專項扶貧”。2015年底,全縣實現減貧1.49萬人。

那坡縣的脫貧辦法是產業扶持,做強一村一品。陳章良認為,“只有發展產業才能做到‘授人以漁,真正把貧困人口拉出來,奔向小康。”

廣西深山中有一種竹鼠,農民們平時用甘蔗喂食,肉質鮮嫩味美,但是因為信息不對稱,很少有人知道。在政府的幫扶下,崇左市天等縣獨山村的20幾戶特困戶開始養殖竹鼠。竹鼠種先免費養,扶貧辦負責對接外面的公司來收購。等到收購之后,才從收購金里扣除成本,這樣一來,平均每戶一年收入能有1萬多元。

和獨山村的竹鼠一樣,很多農村的特色產業都存在“養在深山無人知”的問題,廣西進而提出,民族地區產業扶貧工作,應該大力加強信息化工程和基礎設施建設,通過建立電商平臺,利用互聯網+有效解決產品的銷路問題。

在民族地區,旅游扶貧也被看做是消除貧困的一種“利器”。民族地區往往旅游資源豐富,旅游扶貧具有優勢,在有的地方甚至成為扶貧的唯一選擇。在我國,最早喊出“旅游扶貧”口號的是民族地區,第一個設立的國家級旅游扶貧試驗區也在民族地區,被世界大加贊賞的旅游扶貧成效和模式也出現在民族地區。

四川阿壩州人大常委會原主任王福耀認為,旅游扶貧不僅是造血式扶貧,而且是開放式扶貧,外界的新觀念、新思維和現代化的生活方式、市場化的經營方式迅速進入藏區,可以帶動藏區群眾在精神文明上脫貧,推動藏區由傳統轉向現代、由封閉轉向開放。

2016年全國兩會上,王福耀和其他14名委員聯名提出《以發展藏區特色旅游為抓手解決民族地區區域性整體貧困問題的建議》提案,呼吁從國家層面支持四川藏區旅游業發展。

扶智與扶志并重

“過去我們一直在扶貧,大多數是以物質扶貧為主。譬如送吃穿用等生活用品,送設備和電腦等,后來發現電腦和設備送過去后使用率不高。為什么?因為教育扶貧沒有跟上。”新疆師范大學副校長牛汝極在喀什、阿克蘇等地的中小學調研時發現,有不少學生不會使用國家通用語言,有的甚至背不出乘法口訣。

牛汝極認為,邊疆民族地區與內地的差距,比較明顯的是第二、三產業的落后,更核心的卻是文化素質的差距。從長遠看,只有通過教育授之以漁,才能有效阻斷貧困的代際傳遞。

他進而認為,教育扶貧最關鍵的是做好兩件事:一是大力快速發展雙語教育。“沒有國家通用語言文字的學習和掌握,新疆各民族不可能跟上現代文明的步伐,也不可能從根本上解決貧困問題。”二是職業教育。“很多少數民族學生雖然有大學文憑。但就業技能跟內地的學生相比還有不小的差距。”

如牛汝極所說,民族地區扶貧工作需要智力、教育、精神上的輸入,而觀念上的改變,恐怕才是民族地區脫貧攻堅的難中之難。

2013年10月31日,連接波密和墨脫兩縣、全長117公里的墨脫公路正式通車,“全國唯一不通公路縣”的歷史成為過去。雖然相比以前交通大大改善,但由于歷史欠賬多,墨脫的基礎設施還是很落后,脫貧工作也一直是全國的難點和重點。

2012年,剛來到墨脫縣達木珞巴民族鄉擔任鄉長不久的格桑卓嘎,就逐漸感覺出墨脫扶貧中存在的一些問題。“主要是觀念,缺乏市場經濟的意識,很多人連打工賺錢的概念都沒-有。少部分人出去打工賺了點錢,馬上就去買青稞酒和肉喝光吃光了。”

墨脫公路通車后,老百姓思想觀念發生了不小變化,“外面的修路工人來了,千活掙錢的觀念慢慢影響了本地人。老百姓自發成立農牧民施工隊,承接一些技術含量低的工作。”

“貧困會惡性循環。比如我們鄉,大約三成左右年紀在20-30歲的小伙子都找不到媳婦。原因就是窮,村里的姑娘有些跟外來做工程的人走了,還有一些出去打工就不愿意回來了。”格桑卓嘎說。

在大涼山,這樣的問題同樣存在。不少中小企業老板透露,其實他們很希望招聘一些家庭困難的彝族年輕勞動力務工來幫助當地群眾脫貧,然而語言不通、生活習性差異巨大,“一些彝族工人堅持忍耐性差,讓這些舉措難以為繼。往往用工方還未辭退他們,他們自己早已跑路回家了”。

中央民族大學彝族問題研究專家侯遠高認為,要解決涼山面臨的發展困境,最為根本的還是要從人身上下工夫,提高人口素質,加強人力資源開發。

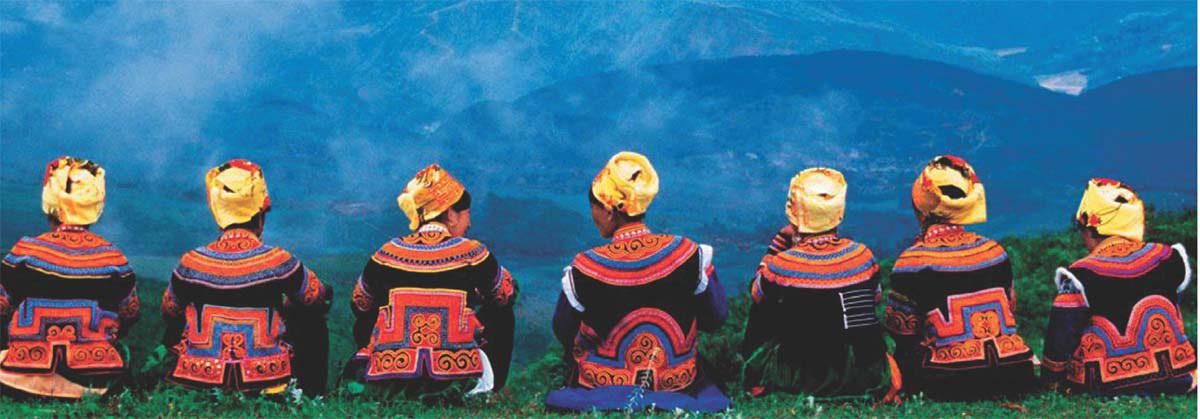

因此,涼山彝族地區的在大力推進脫貧攻堅的工作中,也在并行推進社會文化轉型。一方面大力普及鄉村幼兒教育,在彝族地區的學校實施彝漢雙文化教育。另一方面,倡導文化自覺意識,努力建立以彝族語言和文字為載體的現代知識和信息傳播平臺,在充分吸收世界文明成果和現代科學技術的基礎上,創新彝族文化。

近年來,民族地區歷史性的發展進步舉世公認,但與東部發達地區相比,仍顯滯后。沒有民族地區的小康,就沒有全國的全面小康。與全國同步全面建成小康社會,無疑是當前民族地區各族干部群眾最熱切的“中國夢”。