中西醫走紅的不同路線圖

史祥莆

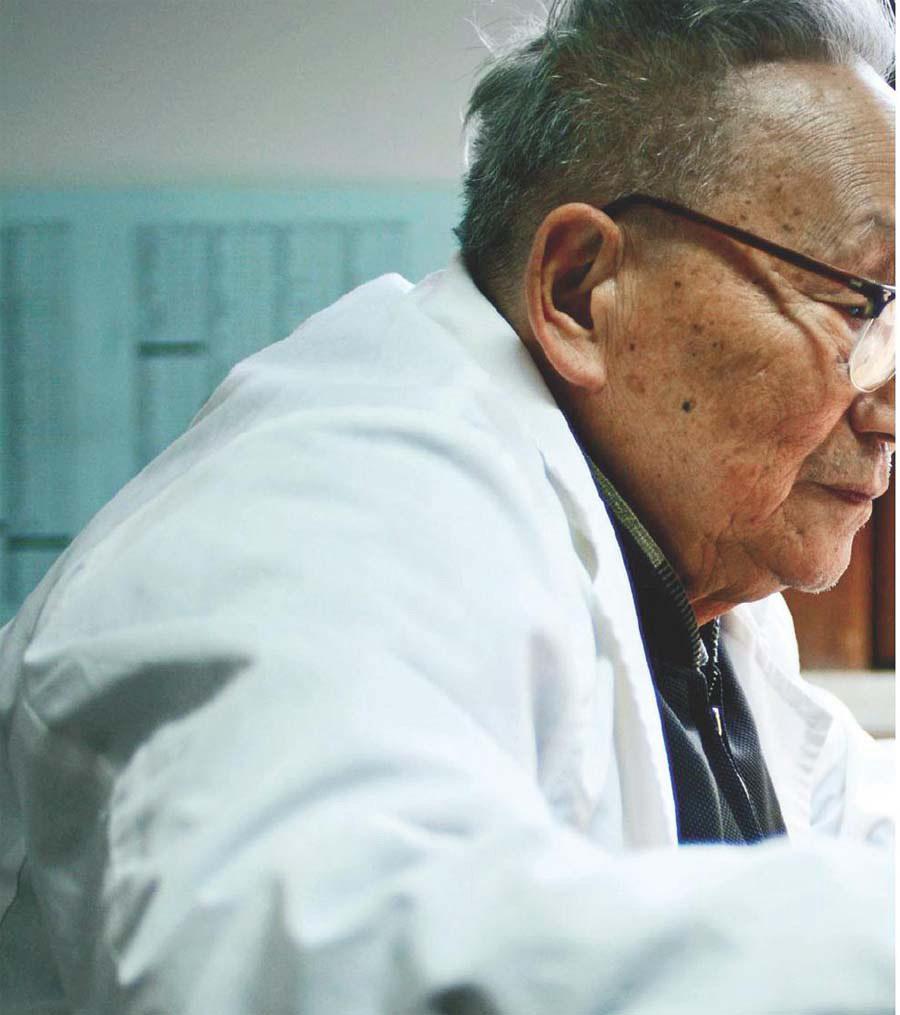

毛澤東建國后第一位保健大夫是年僅25歲的西醫王鶴濱,劉少奇的醫生許佩珉年僅29歲;而輪到中醫,患者卻又普遍認為老先生更靠譜

統計從先秦至民國有歷史記載的60位知名中醫壽命,平均年齡高達79.6歲,大大超越同時代一般水平。在歷代中醫隊伍中,不乏孫思邈這樣的現象級養生大師(活了101歲)。

‘

即使中醫大夫沒有史籍中記載的那么長壽,患者也普遍認為老先生更靠譜。不過,這一準則并不適用于西醫。新中國領導人的醫療隊伍大多是西醫,年齡都相當年輕。毛澤東建國后第一位保健大夫是年僅25歲的西醫王鶴濱,劉少奇的醫生許佩珉年僅29歲,周恩來的醫生張佐良33歲,鄧小平的醫生王敏清也是33歲。為什么中醫越老越吃香,好西醫卻大多正當盛年?分工不同的中西醫

其實,這是由中西醫各自的年齡優勢決定的。

今天的西醫是近代科學產物,要求邏輯思維清晰,因此年輕專家值得信賴。中醫則是典型的傳統文化,依賴經驗積累,而年齡是經驗最好的保證。

另外,西醫體力工作強度普遍大,即使內科大夫,也大多需要在醫院按時坐診查房,而中醫則可以采取更靈活的工作形式。

西醫外科尤其需要年富力強的操作者,很多馬拉凇式手術對身體素質要求極高,全主動脈弓頭臂干置換術甚至可以達到20小時,肝移植手術需要12小時,胰十二指腸切除術需要7小時,骨科的髖關節置換術、口腔科的下頷骨切除術等手術時間也都很長。盡管老院士可以現場指導甚至親自主刀,但并不能代替年輕人的主力地位。

標準化的評價體系也加大了西醫工作量。醫院對醫生的考評,主要依據的是診療數量,目前國內近半數醫生每周至少要上一個夜班,八成人中午休息不超過半個小時。幾乎所有醫生都曾連續工作24小時以上,半數人曾連續工作36小時,約兩成醫生曾連續工作48小時。不僅吃苦受累,還有很多學習曲線較長的技術活兒、眼力活兒。以腹腔鏡為例,由于成像方式特殊,很容易放大人手的操作誤差,配備之初就淘汰了一批老醫生。

而中醫工作強度小、績效不可量化,也不需要操作復雜的儀器,國際交流更是可以忽略不計,是今天對老年人界面最友好的工種之一。

一般而言,求助中醫的病癥以慢性病和疑難雜癥居多,皮膚病、不孕不育、高血壓、糖尿病、婦科病、自律神經問題都是老中醫愿意嘗試的領域;另外,生化檢查指標沒有異常的失眠、體質虛弱、心情煩躁、食欲不振等亞健康癥狀也很難找到確切病因和對癥療法,同樣給了長者訴諸人生經驗的極好機會。

加之民間“越沒治的病,越應該找中醫看”的執念,處于晚期階段、西醫坦承無解的病患也愿意求助中醫。前有西醫打底,后有“迷信”兜底,思想準備充分,只要施以恰當的安慰話術,老中醫在改善心情、減少痛苦、提高生活質量方面確實不無效果,缺乏歷練的年輕人很難勝任這種工作。

長壽是最好的招牌

相比西醫KPI式的量化管理,中醫的工作成果外人很難揣摩。而中醫在長期傳習中也找到了最好的廣告招牌,那就是自己的健康。

中醫的內在邏輯允許他們這樣做。《黃帝內經》以五行為框架,錨定了中醫內外不分、天人合一的思想體系。

即使在今天,綜合性醫院的中醫也是不分內外科的,好的中醫大夫更是內外婦兒都可以看。“一方治百病”的萬能靈藥在民間依然頗為流行,這種全能經驗當然只有老年人才能積累。所以,憑借年資打通專業壁壘的老中醫也理應能夠自診自療,延年益壽,而專業分工涇渭分明的西醫顯然“自顧不暇”。

所以,人們可以容忍西醫自己身體不好——三甲綜合醫院醫務人員患病率為74.0%,“過勞死”早已不是新聞。而中醫則完全不同,在由人社部、衛生部、國家中醫藥管理局共同組織的首屆“國醫大師”評選上,三十位人選名醫年齡最大的93歲,最年輕的74歲,執業時間都在55年以上,堪稱最會養生保健的群體。

長壽的確是老中醫的個人品牌。概括起來,他們大多“動靜結合”“順應自然”“形神兼養”“無悔付出”,這是囿于嚴謹科學訓練的西醫很難達到這種境界。

體制外工作年齡約束少

相比德高望重的中醫,好西醫為什么不那么老?答案很簡單:不需要。

西醫擁有嚴格的培養體制和明確的職稱層級,從念醫學院到成為一名醫生。需要約10年時間。而從住院醫生到主治醫生、主任醫生,又需要重重考核。職業生涯的每個階段都有確定的層級和職稱,歲數完全不是判斷水平的依據。年齡不僅不是招牌,甚至還會成為瓶頸。西醫納入國家醫療體制的程度較高,公立醫院執業上限是男醫生60周歲,女醫生55周歲,想超過這個年齡則只能返聘。

主戰場在體制外的中醫則不受此限制,廣東名醫劉惠良108歲仍在懸壺濟世,行醫已達90年,每天接診數十人,周末和節假日則有上百人。

原本執業條件就非常寬松,不久前,中醫診所資格審批也被取消。“允許取得鄉村醫生執業證書的中醫藥一技之長人員在鄉鎮和村開辦中醫診所”,《中醫藥法》草案把中醫診所由許可管理改為備案管理。草案特別強調了原因:“考慮到中醫診所主要是醫師坐堂望聞問切,服務簡便,不像西醫醫療機構需要配備相應的儀器設備。”

中醫工作強度小、績效不可量化,也不需要操作復雜的儀器,國際交流更是可以忽略不計,是今天對老年人界面最友好的工種之一。

西醫確實不能脫離設備單獨存在,其成本遠非普通診所可以負擔,大夫離開醫院則很難施展拳腳;而中醫器具簡單輕便,成本低廉,針具、熏蒸、泡洗、艾灸、推拿、理療、牽引設備完全可以自行購置,獨立執業,來自醫院的工作年限約束也幾乎不存在。

并且,現代西醫設備科技含量越來越高,患者必須足夠多才能分攤購置成本。不同醫院的財力和品牌差距很容易在西醫中形成馬太效應,所以,好西醫必須在執業年限內用好醫院的平臺,爭分奪秒施展才華,而不是指望退休后揚名立萬。

但尷尬的是,今天的年輕中醫既不能像西醫同行一樣大器早成,也很難模仿前輩們蓄起胡須,養生益壽,靜靜等待成為大師。只能一邊苦學英語。一邊等待風向調頭。