用數學思想提升學生數學思維

張惠鵑

一、在教材解讀中挖掘數學思想

數學教材中蘊含著兩條主線,一是知識技能,一是思想方法。數學知識技能是教材中明擺著的,而數學思想方法總是隱藏在知識的背面,有經驗的教師才能覺察并在課堂教學中有意識地加以滲透。因此,教師要認真研讀教材,有意識地與文本對話、與編者對話、與情境對話、與數學家對話,發現數學知識的本質,挖掘新舊知識間的內在聯系,探尋數學學科規律,生成教學策略;進而引導學生自主建構數學知識,滲透數學思想方法,激發他們的創造性思維;最終培養他們發現問題、提出問題、分析問題與解決問題的能力,提升數學素養。

【案例1】挖掘“圓的面積公式”推導新途徑。

“圓的面積”教學是在學生已經學習了長方形、正方形、平行四邊形、三角形和梯形的面積計算的基礎上進行的。傳統教材總是把一個圓若干等分后拼成一個與原來那個圓面積相等的近似長方形的圖形,然后讓學生觀察后發現拼成的“長方形”的長是原來的圓周長的一半,寬是原來圓的半徑,進而推導出圓的面積公式。這種推導方法雖然也能滲透數學思想方法,得出正確的結論,卻很難使拼成的圖形成為一個規范的長方形,如何尋找更加合理有效的教學方法呢?

大家都有這樣的感覺,當圓足夠大且圓周上的曲線又足夠短時,這一小段弧幾乎可以看作一條線段,這時由這一小段弧和兩條半徑圍成的圖形就近似一個三角形了。這條弧就是這個“三角形”的底,圓的半徑就是這個“三角形”的高,原來的圓可以分割成若干個這樣的三角形,這些三角形的高都等于圓的半徑,它們底的總和剛好等于圓的周長,三角形面積之和就是原來那個圓的面積,三角形的面積之和=底的和×高÷2=圓的周長×半徑÷2=2πr÷2×r=πr2=圓的面積。

通過上述教學活動,學生從已有的知識與經驗出發,運用轉化和極限數學思想進行操作,不知不覺中化新知識為舊知識,發現圓的面積與三角形面積之間的聯系,很快推導出圓的面積公式,體驗學習的樂趣。

二、在知識形成中體驗數學思想

富有生命力的知識是由學習者自我建構的,就像蘋果長在蘋果樹的枝頭上一樣,新知識是根植于學生大腦的某一區域并且與原有的知識形成有機的鏈接。這種鏈接必須以學生原有的知識與生活經驗為基礎,以基本數學思想方法作為智力支撐。

【案例2】“分數的產生”教學片段。

師:出示4個同樣大的蘋果,取出其中的一半。

師:像這樣不斷地分下去,蘋果最終能分得完嗎?利用蘋果圖片動手分一分。

生:在我們的想象中,一個蘋果一半一半地分可以無窮無盡地分下去的,可是在實際分的過程中,當分到很小的時候就很難再分下去了。

通過上述教學活動,學生自覺地運用了分類、極限的數學思想進行操作,發現當物體數量不足“1”時,人們可以用一種新的數,即分數來表示,分數便應運而生了。

三、在問題解決中運用數學思想

問題是事物之間矛盾的反映,而矛盾是推動事物發展的動力。教學中沒有問題才是最大的問題。教學中教師應該怎樣引導學生分析問題、解決問題呢?

【案例3】“解決植樹中的數學問題”教學片段。

課件展示在長為1000米的公路一側植樹的現實問題情境。

教師出示例題:在1000米長的公路兩旁,每隔5米種一棵樹(首尾都要種),一共要種多少棵樹?

學生自行解答后反饋:200棵,400棵,201棵,402棵等。

師:到底多少棵呢?請說出你的道理。(提示:平時我們遇到復雜的問題可以怎么辦?)

生:可以從簡單的問題入手找規律解決。

師:這是一種好辦法。

課件分階段展示植樹情況:在5米的公路一旁種樹,每隔5米種一棵,需要種2棵。在10米的公路一旁種樹,每隔5米種一棵,需要種3棵。在15米的公路一旁種樹,每隔5米種一棵,需要種4棵……

師:同學們有什么想說的呢?

生:這里面有規律。

生:把公路的長除以5再加1就是一邊樹的數量了。

生:路的長度除以兩棵樹之間的間隔長度加1就是種樹的棵數。

師:這里為什么要加1呢?請在小組中交流一下。

生:路長除以樹的間隔長等于間隔數,因為起點就要種樹,等于0米就種了一棵,所以要加1。

師:通過剛才的學習活動,你們獲得了什么經驗?誰能有順序且完整地說一說。

生:遇到復雜的問題我們可以從類似的簡單問題入手,通過有順序的練習發現規律,有了規律我們就能解決比較難的問題了。

師:說得好!現在請大家解決例題。(板書:化繁為簡 倍數關系 找規律)

數學思想為學生解決問題明確了方向,數學方法為學生解決問題提供了途徑,數學活動為學生積累了學習經驗,探究的結論——新知識是在學生的探究過程中生成的。這樣的學習讓學生長知識、長智慧、育情感,是一種快樂的學習。這樣的問題解決活動,凸顯了數學建模的思想,又讓學生在探索中領悟到數學思想對于問題解決的重要性。

四、在練習鞏固中整合數學思想

數學思想是數學的靈魂,要讓學生在經歷中體驗,在體驗中提升,在提升中感悟。更要讓學生意會、踐行,讓數學思想成為開啟他們社會生活的金鑰匙。在數學課堂上,每一次練習都是學生發展的生長點,每一次對知識的體會都是學生成長的提升點。在數學知識的運用中,在知識與能力的互動中,學生的情感、態度、價值觀得到不斷提升。

【案例4】“角的認識”教學片段。

師:只要有一個頂點、兩條邊,那這個圖形就是角了。學到這,你認識角了嗎?

生:三角形上有角。

師:三角形上藏著角,但不是只有三角形上才有角。

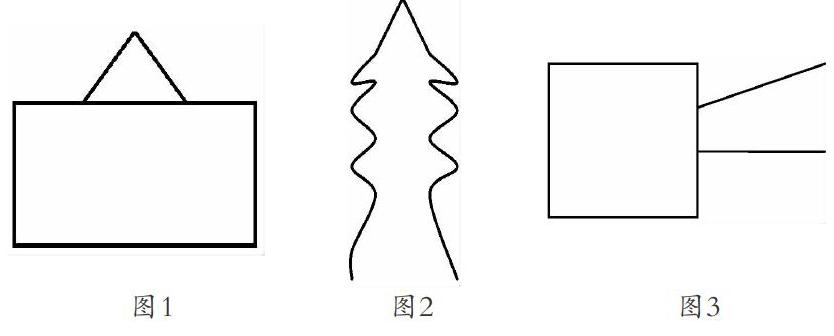

猜一猜:這個是角嗎?(圖1)

學生們一致認為背后藏著的圖形是角。

教師切換展示圖2。

學生對結果感到驚訝。

師:再來猜一猜!(出示圖3)

師:背后藏著角嗎?

課堂上非常安靜,學生都在思考著。

生:應該連起來。

師:如你所愿。

師:想一想,什么情況下是角?什么情況下不是角?

生:兩條線連起來的時候是角。

生:兩條線沒有連起來的時候不是角。

師:現在你們都是辨角高手了,如果再玩這個游戲,你有什么溫馨提示?

生:不能太早下結論,要全面考慮,才會正確。

師:是啊!先全面思考,然后再下結論。

上述教學片段可以看出,為了讓二年級的學生能夠全面思考問題,教師不是簡單地說教,而是通過獨具匠心的練習,對學生思維的固定模式施以強有力的沖擊,讓他們既學習數學知識,又增長智慧,充分展示了數學課堂的獨有魅力。

(作者單位:福建省連江縣教師進修學校附屬小學 本專輯責任編輯:王彬)