以文化人美麗數學

施樂旺

“年、月、日”是人教版三下的教學內容,知識點多且細碎,學生既要認識什么是閏年、平年、大月、小月、平月,還要學會分辨。如果是簡單的灌輸,知識性目標容易達成,但忽視了學生主體素養的發展。沈俊杰老師執教“年、月、日”打破許多教師的舊有觀念,上得非常“好看”。

【教學片段】認識大、小月

師:你們可知道一年有幾個月?

生:一年有12個月。

師:以一個閏年為例,366天。把這三百六十多天分配到12個月,每月大約分得幾天?

生:每月大約有30天。

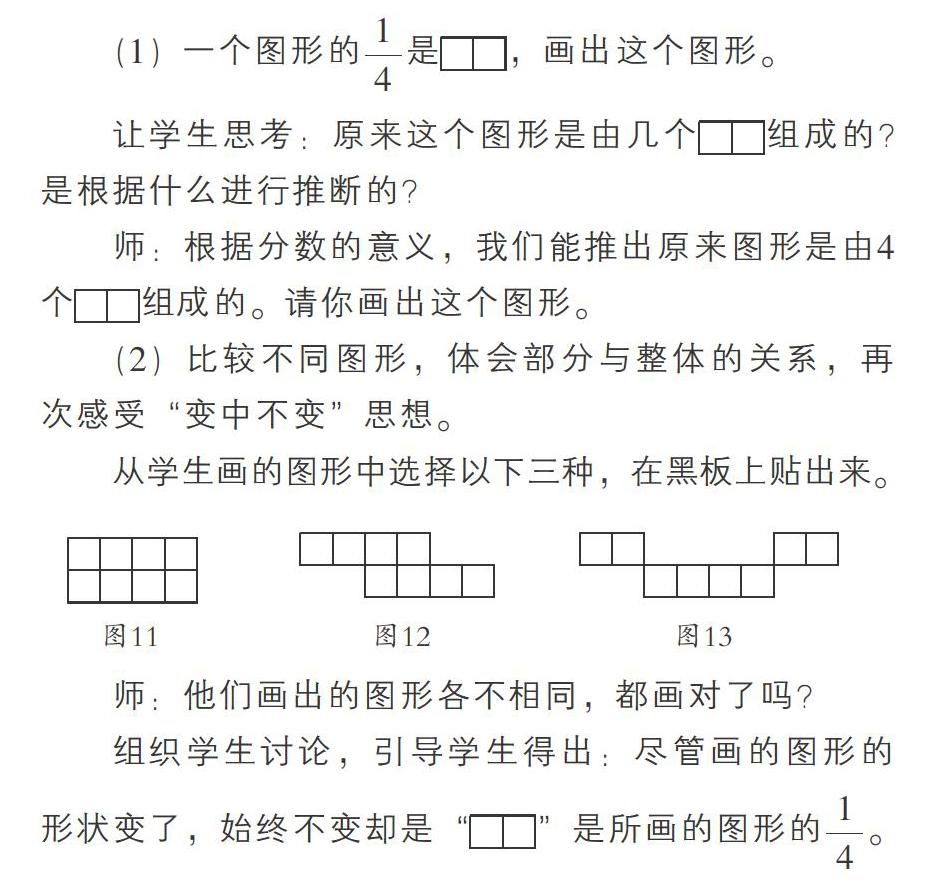

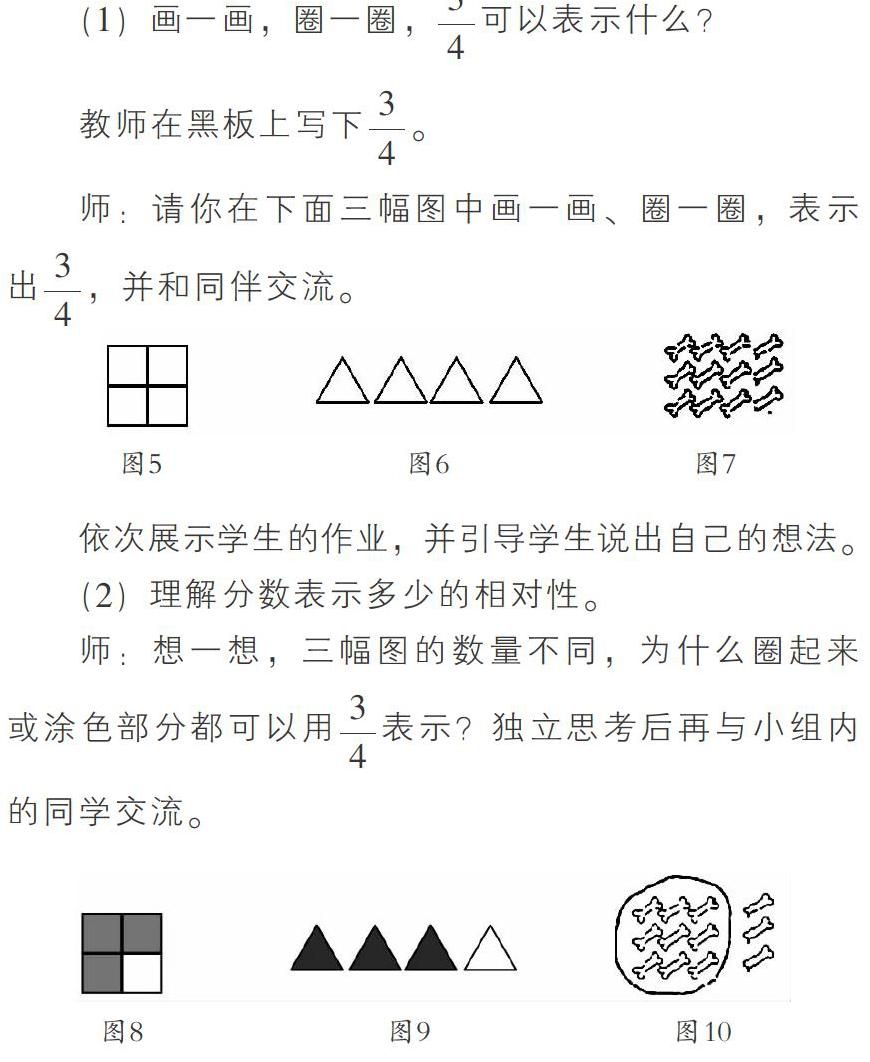

師:我們把366天平均分到12個月,每月分得30天,還余6天。這6天你們會怎樣安排?把權力交給你們,試著在你們的作業單上分分看,在相應的表格中畫圈表示一天。

教師巡視收集學生作品,選取了其中3種分法呈現在黑板上。

師:這樣一來,一年中,有的月份仍然只有30天,我們把每月有30天的月份統稱“小月”。有的月份多分得了1天,有31天,我們把每月有31天的月份統稱“大月”。

師:黑板上的這些分法中,你更喜歡哪種分法?為什么?

生:我喜歡第一種分法,因為五月份是我的生日。

生:我也喜歡第一種分法,因為七月份可以放暑假。

生:我認為前兩種分法更有美感,因為它很有規律。

師:他提到了“規律”,我們把大月安排在所有的單數月或雙數月,這樣的排列有規律,體現了數學的和諧美和對稱美。其實早在公元前46年,就有人和我們這樣分配的同學想到了一塊了,他是日歷的修訂者——古羅馬的愷撒大帝,他也想到了把大月安排在所有的單數月或者是雙數月,這樣一來,又有規律又好記。你們覺得愷撒大帝會保留這兩種分法里的哪一種分法呢?悄悄告訴你們,愷撒大帝的生日在七月份。

生:第一種。

師:他也希望自己出生的月份是大月,這樣才能顯示出帝王的風范。于是保留了第一種分法,把所有的大月安排在單數月。

師:不過我們剛才是按閏年來分配的,一個平年比閏年要……

生:少一天。

師:這一天應該從幾月減去?在當時,古羅馬帝國會在每年二月的贖罪節上處決犯人,因此二月被視為不吉利的日子。

生:在二月減去1天。

師:這時的二月只剩下了29天。后來繼位的國王叫奧古斯都,他出生在八月,當時的八月是?

生:小月。

師:就因為這個,他就有了想法(課件播放錄音:我是奧古斯都,現在的羅馬皇帝是我,和愷撒大帝一樣擁有權威,我出生的月份,也要是大月)于是奧古斯都任性地將八月增加了一天,改為31天的大月。這樣,每年又多出了一天,多出的一天又該從幾月減去?

生:二月。

師:是呀,不吉利的日子,少過一天是一天,這一天又被減在了2月,只剩下了28天。28天的二月出現在平年,相應的把它稱作“平月”,閏年時,二月有29天,2月29日這一天被稱作“閏日”。

師:現在,他們倆都滿意了,可日歷上出現了什么情況?

生:七、八、九三個大月連在了一起。

師:這樣,大月分布的又不均勻了,怎樣才能避免這三個月連大?

生:去掉九月。

師:七月能動嗎?愷撒在那。八月能動嗎?奧古斯都在那。我們只好把九月這個大月挪到十月,把十一月這個大月挪到十二月。這樣的大小月分布情況,直到公元1582年,教皇格里高利十三世頒布新歷法時,還一直沿用。這和我們今天日歷上的分布情況也是一致的。

【賞析】

沈老師在教學時選擇的“大、小月研究素材”與教材呈現的不一樣。人教版教材是出示了2011年和2012年的年歷,讓學生通過觀察、統計、分類整理,以不完全歸納推理的方式發現規律:一年有12個月,有31天的月份是……由于不是重復排列的規律,所以學生很難分辨哪些月是大月,哪些是小月,必須借助歌訣或拳頭記憶法實現知識記憶。雖然學生在這樣的學習活動中積累了一些數學活動經驗,但在理解知識層面上其實是先入為主,變相地直接灌輸。當然,因為關于“度量衡單位”這一板塊的知識基本是約定俗成的概念,所以在實際教學中也無可厚非。

但沈老師的設計卻給了我們一個迥異的視野,他把學生帶回到公元紀年的起點,讓學生化身知識形成的主宰,制訂、修訂紀年方式。原本枯燥的、硬性規定的計量單位突然鮮活了起來,學生感到原來大、小月的確定過程如此曲折。這樣的學習過程儼然是在制作一部關于“大、小月”的傳記電影,學生的學習興趣被點燃。課程改革以來,教師們常常思考:什么是數學課堂教學中最需要做的事?“數學好玩”是數學家陳省身先生對數學的贊美,但為什么學生常常難以感受到數學的魅力呢?這值得我們思考。這節課沈老師通過自己的教學智慧充分展示了數學的親和力,撥動著學生的好奇心,激發學生學習的原動力,體驗數學的好玩與生動,使學生對數學由厭學到樂學。

本課讓學生樂學的一個重要原因是教師借助“公元紀年史”融入數學教學,將數學文化創生于學生的學習過程中。什么是數學文化?廣義的數學文化,除數學的思想、精神、方法、觀點、語言,以及它們的形成和發展以外,還包含數學史中的人文成分、數學與社會的聯系、數學與各種文化的關系等。這節課的“公元紀年史”其實就是數學史。

數學文化離不開數學史,但是不能僅限于數學史。古羅馬公元紀年的數學文化在成人眼中是既定存在的,但教師如果只是將它作為史料展現給小學生閱讀,學生充其量只是閱讀了一個遙遠的歷史故事,僅僅是停留在了解數學史的階段。沈老師帶領學生在生動具體的問題情境中,將既定的數學知識恢復為原始的狀態,重新探索計時單位“大、小月”的確立,將年、月、日的數學文化巧妙融入學生的學習過程,這對于學生來說是一次知識的再創造。

當學生擁有了把366天分配到12個月的權力時,學生的創造并非毫無章法,無論是按大月、小月、大月、小月……”,或“小月、大月、小月、大月……”,或先“六個大月后六個小月”,都是按整齊的交替重復排列的規律進行分配,符合數學的本質和美學。正如愷撒大帝一般,雖然想體現自己的意志——“七月份是我的生日,我想多一天”,但并沒有隨心所欲地任性分配,而是在不違背自然科學和數學規律的原則下表達自己的意愿,這是理性思維在發揮作用。這個“把366天分配到12個月”的學習活動,正是對數學文化中“數學的思想、精神、方法”和“數學史的人文成分、數學與社會的聯系”的良好詮釋。

其次,在這節課中,教師沒有讓學生簡單地從年歷中獲取“大、小月分布”這一知識結果,而是讓學生參與知識產生、發展和應用的全過程,真正凸顯學生的主體地位。一方面,讓學生知道了大、小月“是什么”,還讓學生知道了“為什么”,在將來應用時,相信學生對大、小月的分布一定印象深刻,特別是擾亂了規律的7月和8月的分配,學生完全可以脫離歌訣或拳頭,跳出死記硬背,實現輕松記憶。這是以學生為主體發生數學文化的體驗,是單純觀察現代年歷所不可替代的。另一方面,數學史是一部漫長而曲折的奮斗史、創造史,這節課中,沈老師帶領著學生穿越時空,經歷了公元紀年的產生、變化、發展和應用,讓學生體悟每一個數學概念的產生,每一個定義的確認,是一代人甚至幾代人的辛勤付出,感受其中的道理,從而學會求知和生活。

這正是數學文化的魅力。當我們在教學中以數學文化育人,既美麗了數學,也幸福了學生!

(作者單位:江西省上饒市廣豐區商城小學 責任編輯:王彬)