還數學課堂生活本色,讓數學課堂充滿魅力

童菊

小學數學是數學教育的基礎,是學生一生中學習數學的開始。如何在學生面前展現出一個五彩繽紛的數學世界,把抽象枯燥的數學變得生動有趣,引人入勝?如何把生活中的數學原型生動地展現在課堂中,使學生眼中的數學不再是冰冷的,而是富有情感、貼近生活、具有活力的呢?

吳正憲老師認為:應該走一條數學教學與生活實際密切結合的教學之路。教師通過改進課堂教學設計,架設學生“知識世界”和“生活世界”的橋梁,來重建學生的生活世界。的確,只有當數學不再板起面孔,而是與學生生活實際更貼近的時候,學生才會產生學習的興趣,才會進入學習數學的角色,真正感受和體驗數學的魅力與價值,增進學生對數學知識的理解和在生活中應用數學的信心。

一、數學問題“生活化”——讓數學走進生活

數學來源于生活,生活中充滿著數學。數學問題“生活化”,就是在數學教學中,教師要積極創造條件,將學生日常生活情境引入課堂,將學生日常生活經驗引入數學學習。在教學時,教師應充分挖掘數學在生活中的原型,將之引入課堂,對教學內容進行替換、改造或補充,使學生發現數學就在自己身邊,感受數學的趣味和作用。

(一)情境——數學學習的載體

創設學生熟悉的生活情境會讓學生感到親切,對將要學習的內容產生興趣。應注重從學生的生活中提取數學學習素材,使學生從進入學習的一開始就感到數學的價值。

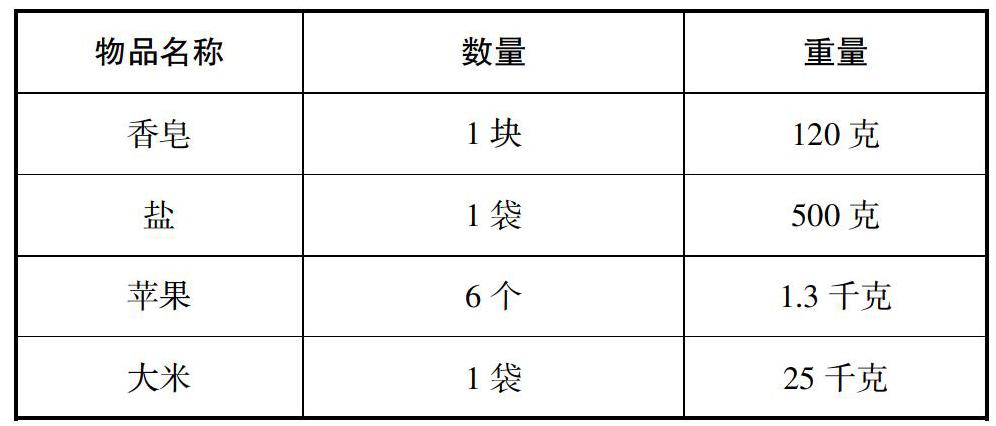

案例:“克與千克”教學片段

“克和千克”是生活中實實在在的知識,與生活有密切的聯系。為了讓學生能比較好地掌握這部分知識,并能在生活中運用,我作了這樣的設計:課前讓學生走進生活,到商店、市場、超市等一些場所,調查采集關于“克和千克”方面的信息,并記錄4樣物體和它的質量。以下展示其中一名學生的記錄單:

從課堂上學生的匯報,可以看出學生對這兩個質量單位已經有了初步的了解,感受到了它對生活的意義,這是展開新課教學的基礎。課堂上,我創設學生熟悉的生活情境——超市作為新課的引入,讓學生感受到數學與日常生活的密切聯系。接著,讓學生說一說生活中哪些地方會用到克和千克,在生活中見過哪些秤。質量單位不像長度單位那樣直觀、具體,不能靠眼睛觀察得到,只能靠肌肉感覺來感知。教學中,我還采取了多種學習方式幫助學生建立1克和1千克的觀念。

課前的調查活動,讓學生親身走進生活,參與其中,賦予了枯燥的教學生活的氣息。課后,我還引導學生寫了一篇有關克和千克的數學日記,喚醒了學生學以致用的意識。

(二)經驗——解決問題的資源

學生在生活中積累的一些生活經驗,往往是學習數學知識和解決數學問題不可多得的資源。善于關注學生已有的經驗,積極喚起學生對生活體驗的回顧,從記憶中提取必要的知識儲備,在此基礎上建構新的知識體系。

案例:“對稱圖形”教學片段

在教學“對稱圖形”一課時,我作了這樣的設計:通過觀察蝴蝶翅膀的特點,引導學生感知對稱圖形的特點。

師:好極了,同學們觀察得真仔細,像蝴蝶翅膀這樣,兩邊大小一樣、形狀也一樣,并且對折后,兩邊能完全重合的圖形就叫做對稱圖形。

師板書課題:對稱圖形

師:對稱圖形的特點是什么?

生:兩邊大小一樣、形狀也一樣,并且對折后,兩邊能完全重合。

師:在我們生活中,也有很多對稱圖形,你能說一說哪些物體是對稱圖形嗎?

為了激活學生的思維,我先讓學生欣賞了一些對稱圖形:像窗花、銀行標志、建筑物……

這些生活中的常見圖形引發了學生的興趣,加深了學生對對稱圖形特點的理解。

接著,我再追問:像這樣的對稱圖形,你還能舉例說一說嗎?

生1:飛機、汽車。

生2:北京天安門。

生3:蜻蜓、孔雀。

……

對于“對稱”這個概念的理解,是很多學生學習的難點。所以我把學生對“對稱”的理解建構在了他們已有經驗的基礎上,聯系他們生活中熟知的事物,如蝴蝶、飛機、天安門等。化抽象為具體,從身邊熟知的事物中理解“對稱”的概念。

數學來源于生活,生活中充滿著數學。學生已有的生活經驗對于他們理解數學知識十分重要。設計教學時,教師要有意識地在生活中尋找與數學文本知識有聯系的、學生熟悉的場景、事例,溝通已有的生活經驗與數學知識的聯系,讓學生體驗身邊“熟悉的風景”中蘊涵著許多的數學知識,感受數學是那么有趣和有用,讓學生體會“得法于課內,得益于課外”。

二、生活問題“數學化”——讓生活走進課堂

生活問題“數學化”就是從生活的具體事物中抽取出量、屬性和關系,并形成相對獨立的數學對象。數學教學的目標不是培養只會紙上談兵的考試狀元,而是要通過數學學習使每一位學生都能用數學的眼光、數學的意識去觀察生活,培養學生解決實際問題的能力。

(一)眼中有數學

現實世界中事物的存在形式是千姿百態的,教師要引導學生學會用數學的眼光觀察現實世界,進而發現、描述、探索、尋找規律,尋求用數學的方法分析問題和解決問題。只有從數學的角度觀察周圍事物,找出其中與數學有關的因素,才有可能進一步去探究其中的規律,也才能體會到學習數學的重要性,增強學好數學的信心和愿望。

案例:“平移和旋轉”教學片段

在教學“平移和旋轉”一課時,我作了這樣的設計:創設情境,聯系生活,使學生初步感受平移和旋轉。

屏幕上展現出各種游樂項目:有“滑滑梯”“極速風車”“青蛙彈跳”“高空纜車”“旋轉小飛機”等。看到這些熟悉的項目,學生立刻興奮起來。我請孩子們跟著活動的畫面想象一下自己也正在游玩中,并用自己的動作和聲音表演出來。這對于學生來說,可謂是駕輕就熟,他們時而發出“嗖——嗖”的聲音,時而舉高手臂上下移動,盡情地表演著。

動畫一停,我開始了與學生的交流:

師:這些游樂項目,你能按它們不同的運動方式分分類嗎?

生1:“滑滑梯”是直直地下來的,可以叫它下滑類。

生2:我覺得“極速風車”“旋轉小飛機”可以分為一類,因為它們是轉的。

師:其他的呢?

生2:“高空纜車”是左左右右滑的,“青蛙彈跳”是上上下下滑的,它們可以和“滑滑梯”分為一類。

師:剛才大家看到了不同的運動方式,像這樣的運動——(用手勢表示旋轉的動作),你們能給它起個名字嗎?

生:可以叫旋轉。

師:這樣的運動呢?——(用手勢表示平移的動作)

生:可以叫平移。

師:同學們觀察得真仔細,名字也取得很好,今天這節課我們就來學習“平移和旋轉”。

平移和旋轉,在現實生活中學生都經歷過,并不陌生。教學過程中,只要老師幫助學生帶上一副善于觀察生活的數學眼鏡,引導學生在初步感受“平移”和“旋轉”后,從數學的角度對這兩種現象進行詮釋。

(二)學會用數學

我們過去的數學教學往往比較重視解決現有的數學問題,學生一遇到實際問題就顯得不知所措。要解決這一問題,教師應從學生的生活實際出發,發現和挖掘生活中一些具有發散性和趣味性的問題,組織學生進行創造性的數學活動,捕捉生活中的數學現象,從而幫助學生在數學與生活之間架起一座橋梁,感受到數學學習的價值。

一年級上學期在學習了“認識圖形(立體圖形)”知識后,有一個操作活動:看誰搭得又穩又高。這是學生第一次接觸這樣的題目,旨在通過“所有積木都用上的情況下,誰搭得又高又穩”,培養學生解決問題的能力,并進一步加深學生對立體圖形特征的認識,能夠把所學的知識運用到生活實際中來。

案例:“搭積木”教學片段

1.審清題意,明確要求

師:(出示圖片),從圖中你知道了什么信息?

生1:搭積木,看誰搭得又穩又高。

生2:所有的積木都要用上。

師:這里哪兩個詞比較重要?

生:“所有、又穩又高”(教師板書)

師:這兩個詞告訴我們什么?

生:要把所有的積木都用上,而且要搭得高,還不能倒。

2.動手操作,合作探究

師:請你仔細觀察一下這些積木,它們都有什么特點?然后想一想怎樣擺放能搭得又高又穩?

(學生四人小組討論交流)

師:現在四人小組,按照你們剛才的想法動手搭一搭,看看哪個小組搭得又高又穩。

(學生動手搭積木)

師:現在我們來比一比,哪個小組搭得又高又穩?

(學生參觀交流)

請搭得又穩又高的學生介紹經驗。

師:為什么球很難放穩呢?怎樣才能把球放穩?

(組織學生交流,討論解決方法)

根據學生反饋,得出:用3個長方體搭成一個基座,再把球放在上面就可以了。

(學生再次操作,驗證方法)

要想把積木搭得又穩又高,就得利用立體圖形的特點,所以在操作活動時,應該讓學生知道可以借助長方體的長保證高度,球具有不穩定性,就得把它放在3個支點的面上以確保它的穩定。可見,生活離不開數學,數學離不開生活;數學知識來源于生活,而最終又服務于生活。教師應引導學生用所學的知識去解決生活中的問題,培養他們分析問題、解決問題的能力。

充滿魅力的生活課堂,讓我們覺得是一種享受,它還數學于真實,還數學于愉悅,還數學于人性……在這個“生活化”的數學舞臺上,學生享受了具體、富有情感的數學知識,把枯燥抽象的知識以生活化的設計引進課堂。數學知識來源于生活,生活本身又是一個巨大的數學課堂。數學課堂只有再現數學知識與自然科學、人類生活的聯系,才能不斷擴大數學教學的信息量,才能培養學生“用數學”的意識和各方面的實踐活動能力,為學生今后的生活、工作打下扎實的基礎。

參考文獻:

[1]王薏.還數學于真實[J].教學月刊:數學,2014(6).

[2]李乃水.還數學課堂“生活本色”[J].都市教育,2012(3).