當代大學獨立精神的釋放與塑造

李書威 劉佳

摘要:獨立精神是大學在歷史發展進程中所體現出的與眾不同的獨特品質,自由、批判與傳統構成了大學獨立精神的三個維度。目前,我國大學獨立精神總體上處于極度匱乏的狀態,深刻理解大學獨立精神的內涵與實質,積極塑造獨特的大學精神,對于推動我國創新型人才培養具有至關重要的現實意義。

關鍵詞:大學;獨立精神;自由;批判

一、大學獨立精神的內涵與維度

(1)大學獨立精神的內涵

任何一所大學,作為一個社會組織的存在,其獨立性是其區別于其他社會組織的根本屬性,重要性不言而喻。

對于“獨立”一詞,古已有之,《老子》日:“有物混成,先天地生……獨立而不改,周行而不殆。”《荀子·儒效》日:“而師法者,所得乎情,非所受乎性;不足以獨立而治。”《辭海》中對“獨立”一詞的解釋為“不依靠他人或組織亦或是脫離原組織而單獨存在。“

《易·大過》日:“君子以獨立不懼,逐世無悶。”所以,其引申義為超凡脫俗,與眾不同。

“精神”一詞在《辭海》中的解釋為“人的意識、思維活動和一般心理狀態亦或是宗旨、意義、活力”,從哲學層面上來講,

“精神”指的是“過去事、物的記錄及此記錄的重演”。

對于大學而言,獨立精神指的是一所大學在組織架構、辦學宗旨以及組織活動中所體現出的與眾不同的獨特品質與傳統。其中,自由、傳統、批判,是大學獨立精神的三個維度,它們構成了大學獨立精神的穩定性品質與持久活力。

(2)大學獨立精神的維度

自由,是大學獨立精神存在的前提。對于任何一所大學而言,自由最本質的體現是對人之天性的尊重、釋放與引導。人生而就有好奇與求知的天性,家庭、學校與社會雖然在人的不同發展階段扮演的不同的角色和職能,但都是人滿足自身求知欲望和發展需要最重要的課堂,尤其是知識最為聚集的大學,更是在其中扮演著至關重要的角色。尊重、釋放和合理引導人之天性,是大學獨立精神的象征,更是大學獨立精神形成的前提。

傳統,是大學獨立精神歷史性的傳承與延續。任何一所大學都有其特定的歷史發展背景與脈絡,在長期的發展過程中,那些優秀的歷史性積淀與傳承,就是大學傳統。這不僅是大學發展過程中的一筆寶貴的財富,更是大學獨立精神存在的根源,它對于任何一代大學人都有著深遠的歷史影響,在很大程度上也對大學發展的走向起著決定性的作用。

批判,是大學獨立精神的最本質體現。批判是指對任何一種事物、觀點或規律求同存異的過程。求同是人對知識本身規律性的認同和遵循,是一種歸納和總結的過程,存異則是在歸納和總結的基礎上,對知識本身是否合理、是否科學的反思。批判體現著對知識本身的修繕、革新與重構,是大學殿堂充滿活力和生命力的“發動機”,更是大學創新精神的起點和源泉。

二、我國大學獨立精神難以釋放的原因

(1)依賴式的教育體系

當前,我國的教育程度與依賴程度呈現倒置金字塔結構,即從幼兒園、小學、初中、高中至高等教育,教育程度越高,教育成本越高,依賴政府決策的程度就越高。單就大學教育體系而言,從大學教育的日常管理、教學、科研、人事任免、經費預算甚至發展方向等都或多或少需要依賴于政府的決策才能夠正常運轉,這就直接導致了大學發展行政化色彩嚴重,難以實現真正意義上的獨立。

首先,從教育經費角度上來看,我國公立大學的經費來源主要依靠政府投入。由于教育本身屬于面向全體公民的非盈利性組織,其根本任務是培養符合社會發展和國家需要的合格人才,所以教育成本龐大,但由于自身不具有盈利性,所以不得不依賴于政府的投入,同時,政府部門也需要通過制定教育方針和政策,委托和指導教育部門和機構培育符合社會發展需要的合格人才來推動國家的整體發展,這也是政府的職責所在,可以說,兩者是各取所需。但對政府投入的過度依賴直接導致了大學發展很難實現真正意義上的獨立。

其次,從人事任免角度上來看,我國公立大學的決策層均由政府部門直接進行調整和任命,并且嚴格劃分了行政級別,行政化色彩嚴重a大學教育的決策層直接影響著大學自身的發展節奏和發展方向。所以,決策層也只能采用僵硬的行政化管理方式來嚴格執行政府部門對大學教育所提出的要求和目標,以確保實現預定的政府對教育決策的目標和人物。

再次,從教學和科研角度上來看,我國公立大學的科研和教學也嚴格按照政府制定的政策完成預定的科研任務和教學任務,自主化程度明顯偏低。大學教師嚴格按照國家統一編寫的教材和課程設置完成相關的教學任務才能拿到績效工資,科研人員也只能從政府決策需要的角度去認真執行和完成相關的科研人物才能獲得大量的科研經費。

(2)模仿式的精神傳承

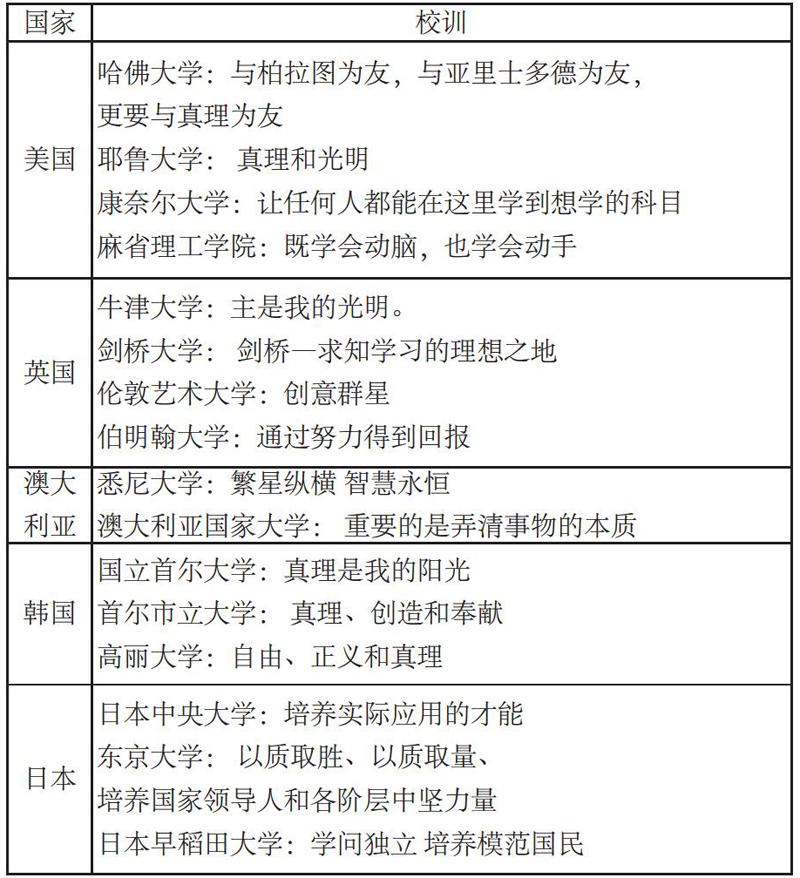

目前,我國大學的獨立精神處于極度匱乏的狀態,很多大學在確立、傳承和發展精神傳統方面并未立足于創校實際,違背了自身大學的發展宗旨,甚至在最能展現本校精神傳統的校訓上互相模仿、抄襲以致出現雷同。據統計,在全國所有的“211工程”大學校訓中,“求實”共出現了30次,

“創新”出現了28次,“團結”出現了18次,“勤奮”出現了16次,“博學”出現了13次。此外,39所大學的校訓格式相同,均為四個詞語組成。所以,相比于各國的名校而言,具有獨特性的精神傳統對于我國很多大學來說是一件“奢侈品”。

(三)灌輸式的教育方式

目前,我國的大學教育方法依然主要沿用灌輸式的教育方法,即教師按照設定好的教學大綱和教學重點,將課本上的知識直接以識記、理解、考試測驗等路徑和方法被動地灌輸給學生,這種灌輸式的教育方法從學前教育至高等教育本科階段應用的最為普遍。嚴格意義上講,我國的高等教育自研究生階段開始,才逐漸擺脫這種單向性的知識傳授方法,采用一些帶有啟發性和研究性的教育方法,在課程內容的選擇上也更加尊重學生的興趣和內在的知識訴求,但依然要在一定的教育教學框架許可的范圍內才能夠正常實行。

灌輸式教育方法雖然將某一專業領域的的知識體系、架構及應用方法等課程內容最大限度地傳遞給了學生,但這種僵硬化、無選擇、單向式的教育方法也極大地挫傷了學生們最初對探索知識本身的欲望和訴求,使得學生們在學習知識的過程中的熱情度和興奮感急劇下降,只能選擇被動地接受課本中的知識,疲于應付各環節的知識考核。同時,灌輸式的教育方法也泯滅了學生們對現有知識體系和內容叛逆性的好奇感和探索欲,限制了學生們發散性、帶有一定幻想性的創新靈感空間,學生們被嚴格限制在僵硬的知識框架內而失去了獨立思考的能力。

(四)功利化的教育目標

當前,我國的高等教育越來越受到外界社會功利化因素的影響,學生們被貼上了標準化的生產標簽,全部按照統一的教育標準、教育方法、教育內容和教育目標來完成知識的學習。在人才培養上,也越來越追求一種只為適應社會需求、努力實現最大產出和效益的“工廠式”教育目標。在價值追求上,把如何最現實地滿足社會需要、最捷徑地實現就業推銷、最高效地完成預定任務作為大學的立身之本和存亡之道。

同時,大學為安身立命和自身發展也越來越依賴于社會資源的投入,決策層和管理人員在明確發展方向、制定發展規劃以及實現發展目標的過程中,不得不考慮資源投入方所提出的客觀要求,把滿足對方需求放在首位以換取大學的生存和發展;教師層迫于現實的職業壓力,不得不按照設定的課程標準和科研要求,被動地完成教學和科研任務以換取自身生活的需要和職業發展的空間;學生層迫于現實的就業壓力,不得不按照設定的學習目標和任務,被動地接受專業課程知識的學習,努力完成正常的知識考核,爭取實現正常的畢業以換取一份具有穩定和豐厚收入的職業。大學在社會化的發展過程中,顯得越來越浮躁,越來越急功近利,追求短期的效益目標。

三、大學獨立精神創新性的釋放與塑造

(一)尊重獨立精神傳統,賦予獨立精神以時代內涵。

任何一所大學,處于特定的歷史背景和社會發展階段,最初都有其獨特的創辦宗旨和精神傳承,對于大學獨立精神的傳承,動機源于一種古老的祖先崇拜,是一種精神上的圖騰。所以,客觀認識自身的創辦宗旨,尊重自身精神傳統的獨特性,是實現精神釋放的前提,同時,以歷史發展性的眼光賦予大學鮮明的時代特色,是大學能夠保持勃勃生機的活力源泉。

尊重大學獨立精神傳統,需要能動性地認識自身客觀存在的歷史背景、創辦宗旨,發展脈絡以及獨特優勢。歷史背景指的是對自身生存、發展、變化起作用的歷史情況或現實因素,對歷史背景的認識應該重點把握那些在關鍵環節和重要轉折點起到決定性作用的因素。創辦宗旨是大學獨立精神傳統延續的靈魂;發展脈絡指的是在創辦宗旨的引領下,大學發展軌跡的真實記錄,包括標志性的事件、關鍵性的人物、主要的組織架構、突出性的貢獻等內容。發展脈絡是大學獨立精神傳統傳承的骨架,是大學獨立精神歷史性的“活化石”;獨特優勢是大學獨立精神存在的關鍵來源,是區別于他類的關鍵屬性,是一所大學能夠在激烈的優勝劣汰中脫穎而出的獨有財富和資本。

尊重大學獨立精神傳統,還需要統籌全局,著眼長遠,賦予大學鮮明的時代特色。任何一所大學的興衰,都不可能脫離時代背景而歷史性的客觀存在,任何大學獨立精神的傳承,也都離不開對時代脈搏的把握,時代是大學獨立精神活力的源泉。所以,把握時代性,就必須站在全局的角度,以發展的眼光,客觀地認識到時代發展的階段性特征,在歷史中去總結經驗和教訓,提煉出有助于大學獨立精神健康發展的營養成分。利用時代的進步性因素,緊跟時代發展的大勢,為大學獨立精神不斷注入新鮮的血液,永葆大學的勃勃生機。

(二)注重獨立精神人性化原則,努力實現獨立精神人格化。

好奇、幻想與探索是人類對新事物產生學習和研究興趣的源泉。人性化,簡單來講,指的是教育應該尊重人性中的天性,努力激發出人性中對新事物好奇與幻想的天性和對知識探索的欲望。在尊重人性化的前提下,以人類求知的自然性發展帶動大學獨立精神的社會性人格化發展。人性化是大學獨立精神人格化的基礎,人格化是大學獨立精神走向成熟的標志。

好奇,幻想與探索是人類對新事物充滿新鮮感、想象與強烈認知渴望的體驗,它們是人的天性,是人性中的優秀品質,是人類不斷進步的動力源泉。雖然在幼年時期表現的最為強烈,但卻是在青年時期才能夠得到最充分的利用。而大學不僅具有寬松而自由的學習環境和思考空間,更有各種不同的學術思想、理論觀點最為密集的碰撞,在青年學子逐漸趨于成熟的理性化思維的加工下,獨立精神能夠得到最大限度地釋放和創新性的塑造。

人格化是大學獨立精神實現固定化、特征化并最終形成自身發展特色的高級階段。人格化指的是在人性化的基礎上,大學能夠成為具備獨立思想、情感和行為模式的“社會人”。人格化的意義在于,它不僅將彰顯自身特色的獨立精神得以固化,深刻地影響甚至同化著處于大學之中的每一個成員,讓創新性傳承成為可能,更能夠及時根據客觀環境的變化,能動地進行自我調整以適應時代和歷史的發展。但大學獨立精神人格化的實現有賴于代代大學人的共同努力,需要長期的歷史性積淀。

(三)積極培育大學批判精神,鼓勵“百花齊放百家爭鳴”學術思想的碰撞。

批判不僅是大學獨立精神的生動體現。更是大學創新精神的源泉。努力培育大學批判精神,讓各種學術思想、理論觀點在大學之中自由的碰撞,既可以極大地激發大學人強烈的求知欲望,更可以進發出創新的火花,讓進步與超越成為可能。

反思中國的大學為何難有世界知名的大師級學者和優秀人才,其實質就是缺乏一種敢于挑戰權威、勇于向真理挑戰的批判精神和品質,大學應該是枯禪孤鳴者的天堂,是知識探究者的殿堂,是無數知識分子和學子為真理獻身的墓葬。

培育批判精神,需要給予大學更多自由發展的便利條件。政府應該從人力、物力、財力、政策等方面加大扶持力度,為大學軟硬件環境的改善提供源源不斷的支持與幫助;應該從法律層面規范大學自由發展的權限,尊重大學合理性的選擇與訴求,盡可能的減少對大學發展決策、教學科研、人事管理等方面僵硬的行政化干預手段。

培育批判精神,需要積極完善大學思想論壇的建設。大學本身是知識的集散地,學術思想碰撞的場所,所以應該不斷鼓勵大學創辦各種形式的思想論壇,按照“百花齊放,百家爭鳴”的教育方針,讓更多的知識分子和大學人借助論壇平臺參與到大學思想建設過程中來,讓各種創新性的靈感能夠得到最大限度的進發,為創新性人才的培育提供肥沃的土壤。

培育批判精神,需要積極借鑒和吸收西方發達國家創新型人才培養模式和理念。經過長期的歷史發展,西方發達國家積累了豐富的大學辦學經驗和理念,孕育了眾多世界級的知名大師,它們的管理方式、教學科研、課程設置、辦學理念都具有很高的借鑒價值,我國應該從實際出發,既要不斷增加與世界級知名大學之間交流的渠道,更要積極引進和吸取其辦學經驗中的精華,走出一條符合自身發展需要的創新型人才培養道路。

參考文獻:

[1]潘藝林.大學的精神狀況一高等教育批判功能引論[M].北京:中央翻譯出版社,2004.

[2]周光禮.學術自由與社會干預-大學學術自由的制度分析[M].武漢:華中科技大學出版社,2003.

[3]中國大學人文啟思錄(第五卷)[C].武漢:華中理工大學出版社,2001.

[4]冷余生.大學精神的困惑[J].高等教育研究,2004(1),

[5]趙婷婷,鄔大光.大學批判精神探析[J].高等教育研究2000(2).