偽科學教育讓我無所適從

李丹

很多年之后,馬謙云想起來這件事,不知道兩人做得對還是錯。包包是個心理敏感、脆弱的小孩,那天他一直哭著說“爸爸媽媽,我錯了”,聲音凄厲,可是她和丈夫都不為所動。

凌晨一點半,馬謙云(化名)躺在床上,因為害怕接到兒子包包從學校打來的“求助”電話,而處于半睡半醒之間的朦朧狀態。

早上5點半,鬧鐘響起,她猛地一驚,起身,隨即又長舒一口氣——兒子晚上11點過后沒再打電話,說明晚上睡著了。可她自己頭卻暈暈的,有點辨不清方向。

馬謙云不記得這是兒子在學校失眠的第幾個夜晚。每個夜晚,兒子從晚自習下課到寢室熄燈前的這段時間,會不停給她打電話,說害怕晚上睡不著。

在她與兒子一起失眠的夜里,她不停地反思,到底是什么讓自己和兒子走到了這一步……

意外

包包的到來是個意外。在馬謙云還沒做好當媽媽的準備之時,包包出生了。在當時23歲的她眼中,包包從某種程度上來說,是個沉重的負擔。

面對孩子,我不會做。

即便做了也不好使。

即便好使,也不確定是否正確。

這是育兒專家總結出來的,父母在教育子女的過程中通常會出現的三重焦慮。而對于馬謙云來說,也不例外,問號一直在她心中。怎么吃,怎么睡,怎么讓孩子健康地生活,可以照葫蘆畫瓢跟家里人取取經,可是怎么教育孩子,對她來說,就像面對一座迷宮,找不到出口。

“哪個女人一出生就會養孩子啊,不都是慢慢學的!”“以前一家里面四五個孩子,不照樣養大?”家人的安慰也沒解決她心中的疑問。于是她找來各種育兒書來看,向家人朋友取經,將自己浸泡在各式各樣道聽途說的知識里面。

馬謙云中專畢業,工作兩三年之后便結了婚。她曾特別渴望能夠考上高中多讀點書,但是為了更早地賺錢養家不得不選擇了一所職業學校。工作時曾有人給她介紹了一個博士畢業、在國外留學的對象,在互聯網并不發達的年代,兩人還曾通過幾封電郵,但終因交流不便,無疾而終。但在之后的日子里,她總會想起這段短暫的、算不上戀愛的異地戀,對這個博士雖衣著樸素、但彬彬有禮的第一印象依然深深地存留在她的腦海里。

在包包出生之后,她把自己的人生規劃先擱置到了一邊,思考起來孩子的未來。那個未來的規劃很模糊,但眼前出現的包包長大的樣子就是衣著樸素、彬彬有禮,當然,最好還戴個博士帽。

哈佛

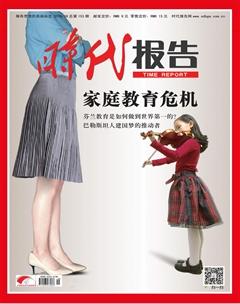

2000年,《哈佛女孩劉亦婷》出版。這本副標題為“素質培養紀實”的書甫一出版便風靡大江南北,幾乎成了父母們的教育“圣經”。父母們趨之若鶩的背后,有著特別的背景。

1998年,中國最早的早教機構紅黃藍、東方愛嬰等機構成立,提出0~3歲早期教育這一概念,而許多父母從對這個舶來品的好奇慢慢轉向了詢問和參與。1999年6月13日,中共中央、國務院作出《關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》,提出全面推進素質教育;這個決定的背后則是民眾對學校教育觀念、教育體制、教育方法的不滿。而在當年,教育領域另一項重大改革是高校的擴招;在2000年的政府工作報告中指出,“1999年普通高等學校招生規模比上年擴大47.4%,增幅之大是多年來沒有的”。高校擴招使更多的學生有機會獲得高等教育,但是也有不少人表達了對大學生競爭力的憂慮。從孕期、早期教育到中小學教育,再到高校擴招,伴隨著民眾的焦慮,“教育”成了世紀之交中國社會的一大熱詞,而這本代表著家庭教育成功范本的《哈佛女孩劉亦婷》,悄無聲息地走紅了。

2002年,包包呱呱墜地。馬謙云在懷孕期間,就不能免俗地跑到書店買了這本書,像其他父母一樣如獲至寶。封面上“哈佛女孩”四個字用的是紅色字體,讓所有經過這個封面的眼睛難以忽略這幾個字的存在。

《哈佛女孩劉亦婷》一書由劉亦婷的母親劉衛華撰寫,細述了對女兒從0歲一直到高中畢業這個時間段的教育方式和案例。書中將教育分“早期教育,從0歲開始;3~6歲,全面開發心智;小學階段:塑造靈魂十訓練技能;初中階段:努力保持航向”等幾章來表述,對孩子的教育具有極強的規劃,隨處可見為了訓練劉亦婷的耐受力讓其握冰這樣的例子。而在書中,作者說在懷孕期間得到了一本功德無量的書《早期教育與天才》,這本書介紹了19世紀初德國“神童”卡爾·威特的培養過程,作者就是按照培養卡爾·威特的方法培養劉亦婷的。

看完《哈佛女孩劉亦婷》,馬謙云又買來《卡爾·威特的教育》一書,封面上的推薦語寫著“迄今為止全球最著名、最成功、影響最大的家教案例,全球銷售超過1億冊的家庭教育經典。世界各類家庭教育方法真正的鼻祖”。而書中所表述的核心觀點是:“對于孩子來說,最重要的是教育而不是天賦;孩子成為天才還是庸才,不是由天賦和遺傳決定的,而是由出生后的早期教育決定的;對于兒童的教育,必須與兒童智力曙光的出現同時開始;盡可能早、盡可能多、盡可能正確地開發孩子的智力,這樣孩子就能成為天才。”

看完這兩本書,她更加篤定自己的觀點,一定不能放松孩子成長的每一步、每一刻;仿佛稍一放松,兒子便會因為她的懈怠而成不了天才。

緊繃

馬謙云清楚地記得,那時候雖然不上班,但是每天的時間安排得都很滿。她本來就是計劃性很強的人,在對待孩子的事上,更是如此。

《哈佛女孩劉亦婷》與《卡爾·威特的教育》兩本書都極度推崇早教的作用。為了彌補自己在早教經驗上的不足,她給包包報了一個早教班,每周上兩次課,課上并不學具體的東西,用機構老師的話說,就是“在玩耍中促進孩子大腦的發育”。每次上課的孩子和家長有十幾對,馬謙云說,有時候會因為孩子表現得比別人差而感到心里“不平衡”。

為了讓孩子多接觸大自然,每個周末她會帶包包逛公園,一年下來,鄭州所有的公園幾乎被她走遍了,而且許多公園還逛了不只一次。

為了讓孩子學會一樣樂器,馬謙云選擇了鋼琴,因為“近水樓臺先得月”,她自己就會彈鋼琴。可是包包貪玩,不愛練琴,打了吼了都沒用。看到自己教孩子不聽話,她又為他找了一個鋼琴老師,單獨給他授課。不知是孩子貪玩,還是她逼得太緊,包包斷斷續續學了兩年,最終放棄了。

對于《哈佛女孩劉亦婷》和《卡爾·威特的教育》書中的細節,如今的馬謙云幾乎都已經忘記,但她仍能感覺到那些年如琴弦緊繃著的神經。

“那時候太盲目了,因為不知道該怎么辦,市面上最火的就是這兩本書,大家都在看。”馬謙云說。在剛進入新世紀之時,書籍、報刊仍然是人們獲取信息的主要渠道,互聯網并不發達,沒有那么多的正反信息共同出現可供選擇和批判性地吸收,于是帶來了父母集體式焦慮和隨之而來的狂熱。

馬謙云對包包的嚴苛隨著對兩本書的閱讀而愈演愈烈。她無法容忍孩子身上的一點點瑕疵,大部分時候,她用批評代替了引導,用指責代替了啟發。

包包到現在還記得母親對他發過最大的一次火。他小時候喜歡日本動漫中的人物奧特曼,家中擺滿了各種動漫中出現的小玩偶。有次爸爸給他買了一尺多高的奧特曼模型,買了沒多久,媽媽便因為包包專注于玩玩具沒有及時回應她,而將奧特曼模型扔出窗外。包包氣得憋紅了臉,眼淚在眼眶中打轉。為此,他傷心了很久。

還有一次,他丟了一件東西,讓母親幫他一起找。找了半天找不到,本來陪他一起找的馬謙云有點生氣,指責包包為什么這么不小心把東西丟了,“訓斥了我好幾句,也沒再和我一起找了。”包包回憶道。

犯錯

在包包進入幼兒園之后,馬謙云明顯看到了兒子與其他孩子之間的“差距”——在幼兒園里他很少大聲說話,不喜歡和別人交流,表現得很乖,有時又不夠自信。為了改變包包的性格,馬謙云將包包轉到離家更遠的一家私立雙語學校下屬的幼兒園。這家幼兒園一個班級只有20個學生,對每個孩子,老師有更多的時間關注。馬謙云經常與老師溝通,希望老師多提問他。

轉學之后,包包的性格變得開朗了一些,學習成績很好,“那時他很愛去學校。”馬謙云說,“老師也特別喜歡他,過去了好幾年都還記得他。”

到了小學,馬謙云覺得對包包更不能放松,因為書里說,小學1~3年級是孩子形成正確學習習慣、生活習慣的關鍵時期。班級名次稍微有變化,科目分數低了幾分,身上出現了新的壞毛病,都能觸碰到她那根敏感的神經。

包包有次從桌上拿了幾元錢,出去買了玩具藏在褲兜里。當孩子的爸爸發現這個細節時,和馬謙云商量,兩人認定必須把這個小偷小摸的習慣斬草除根,如果不好好懲罰他一下,將來勢必釀成大禍。

在訓斥了半個多小時之后,他們讓孩子跪在地板上面壁思過。直到兩個小時之后包包寫下保證書,此事才作罷。

很多年之后,馬謙云想起來這件事,不知道兩人做得對還是錯。包包是個心理敏感、脆弱的小孩,那天他一直哭著說“爸爸媽媽,我錯了”,聲音凄厲,可是她和丈夫都不為所動。

失敗

網上曾經流傳過一個視頻,視頻中采訪了數對母親和孩子,分別問他們給對方打幾分。母親們對孩子大部分都是抱怨:“他不愛吃飯”“她太喜歡哭”“他有時候太鬧人了”……母親們給孩子最高的分數只有8分,最低的只有5分。而當她們看到記者播放的孩子打分的視頻記錄時,許多母親哭了——幾乎所有的孩子給自己的母親都打了10分。

如果讓馬謙云給包包打分,分數也許只是勉強及格。在馬謙云眼里,孩子在各種考試前容易緊張,心理素質不夠好,而且對別人要求很嚴格,有時候甚至是吹毛求疵。

子女是父母的一面鏡子。有時候,馬謙云會反思,是不是自己的嚴苛造成了這種局面;而孩子的爸爸也會有意無意地給孩子施加壓力,當著包包的面會說,“我兒子就是哈佛的料,除了哈佛、劍橋這些名牌學校,別的都不上!”

但大多時候,這種反省卻無法引起行動上持續的改變。

直到包包初一發生的一件事,讓馬謙云不得不面對自己教育方法的不得當。

學校的初中部為了鍛煉學生的獨立能力,采用全封閉式教學,全體學生必須住校。最早知道自己可以住集體宿舍時,包包很興奮——這是他從來沒有過的體驗,而且終于可以不必被父母管束了!

可是在經過半學期的新鮮感之后,兒子忽然失眠了。

“他說自己就是忽然害怕睡不著覺,越害怕越睡不著。我問他為什么害怕,他說害怕睡不著覺耽誤第二天上課,想著課要是耽誤了就是浪費我們給他交的學費,就更害怕。”馬謙云說,“我分析他失眠的原因是我和他爸爸將來希望他出國,但是他總覺得有壓力吧,怕學不好。”

有時包包實在忍受不了失眠的痛苦,請求母親接自己回家。回到家,他的失眠癥又神奇地好了。在經歷了失眠、調整、看醫生、與老師及校長無數次溝通之后,馬謙云和丈夫決定讓包包轉學,轉到離家比較近的可以走讀的學校。

努力過后,結果還是以轉學收場,失落感深深地嵌在馬謙云的心頭。“覺得自己在教育孩子這件事上挺失敗的。”她淡淡地說,神情有些落寞。

偽書

直到這件事發生之后,馬謙云忽然意識到自己長久以來被兩本書以及許多看似正確的教育理念給誤導了。

馬謙云不知道的是,在被她奉為寶典的兩本書風靡過后,有人質疑《哈佛女孩劉亦婷》既反素質又反教育,而《卡爾·威特的教育》根本就是一本偽書。

從國內直接考上世界最高學術殿堂哈佛大學的劉亦婷,普遍被人們看成是家庭早期素質教育的成功典型。而這本書的存在,又似乎讓所有的父母生出這樣的信念——按照書中的方法教育孩子,孩子就能夠考上哈佛大學。然而大學畢業之后的劉亦婷接受記者采訪時的第一句話便是,“其實我是一個非常簡單的人,我的父母也是一樣。我父母寫書成功,并不是我的成功,我還是一個學生。”其中的潛臺詞不言而喻,即考上哈佛大學并不算是一種成功,而寫書的成功并不代表教育的成功。

就像《哈佛女孩劉亦婷的真相》一文中所說:“沒有豐富閱歷的人看《哈佛女孩劉亦婷》這些書,容易把一個人成功的真正原因誤解了。因為每本書強調的側面都不一樣,特別是這些書的表述方式往往丟掉、或者表達不出來一個人成功的背后真正起作用的原因。”在這篇文章中,作者發出這樣的疑問:“劉亦婷進入哈佛真的是靠全面的素質和不凡的實力嗎?劉亦婷真的是素質教育的典型嗎?劉亦婷的家庭教育真的很成功嗎?”文章經過一系列分析,認為:“由于(《哈佛女孩劉亦婷》一書)作者寫作時的非科學態度,使得本書充滿了主觀、錯謬、想當然、誤導、夸大以及牽強附會的成分。”

《卡爾·威特的教育》一書,更是漏洞百出。劉恒新翻譯、京華出版社出版的《卡爾·威特的教育》,封面語是:“這是一本中外教育史上的奇書,其德文原版藏于哈佛大學圖書館,據說是美國唯一的珍本。”但記者聯系了哈佛大學圖書館并沒有這本書。書中說,卡爾·威特生病了,媽媽帶他去打針,卡爾·威特非常害怕。但1800年出生的卡爾·威特童年時代是不可能打過針的。

在《卡爾·威特的教育》帶動下,與之相類似的關于天才教育譯書紛紛跟進。粗略統計一下,有《M.S.斯特娜的自然教育》《俗物與天才》《不要為孩子煩惱》《美國家庭的卡爾·威特教育》《一生忠告》《早期教育與天才》《用卡爾·威特法則培養出來的哈佛孩子》等十多種。其中一些所謂外國原著,就像《圍城》中的克萊頓大學文憑,只是“譯者”的幌子。現代澳大利亞傳媒大亨默多克的成長的事跡,竟然出現在1917年著的《早期天才與教育》的全譯本中;至于1920年發生的印度狼孩的故事,這樣生動的素材,“譯者”是不會放過的,自然也是要收入書中的。

在百度百科中,“偽科學”一詞是指把沒有科學根據的非科學理論或方法宣稱為科學或者比科學還要科學的某種主張。撇去一些譯著、編著類書籍的杜撰成分不說,在這些帶著家長顯著印記的教育類書籍,更多的是個人的經驗和體會,但在某種程度上,它們就像偽科學一樣不值得全盤借鑒。