急性腦出血手術中丙泊酚與咪達唑侖的麻醉效果對比分析

丁明炎

摘要:目的 對比觀察丙泊酚與咪達唑侖應用于急性腦出血手術的效果。方法 將60例擬行外科手術治療的急性腦出血患者隨機分為兩組:A組30例應用丙泊酚麻醉,B組30例應用咪達唑侖麻醉,對比兩組圍麻醉期平均動脈壓(MAP)、心率(HR)及氧攝取率(CEO2)變化。結果 A組圍麻醉期MAP、HR及CEO2改善顯著優于B組(P<0.05);A組的不良反應率少于B組,但差異無統計學意義(P>0.05)。結論 在急性腦出血手術中應用丙泊酚麻醉相比于咪達唑侖能夠更好地維持血流動力學穩定并改善氧合能力,減少麻醉不良反應,值得推廣應用。

關鍵詞:咪達唑侖;丙泊酚;急性腦出血;麻醉

急性腦出血是指由非外傷因素所致腦實質血管破裂出血,約占腦卒中總患病人數的20%~30%,多因高血壓以及腦動脈粥樣硬化所致,早期死亡率較高[1]。手術是目前臨床治療急性腦出血的主要手段,但由于麻醉刺激以及手術損傷等,患者在圍手術期多存在明顯的應激反應,影響手術安全性及術后康復質量。因此,加強急性腦出血患者的麻醉管理至關重要。本研究對比分析了丙泊酚與咪達唑侖應用于急性腦出血手術麻醉的效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 收集2014年1月~2015年6月我院擬行手術治療的急性腦出血患者60例,按照隨機數字表法分為A組與B組兩組。A組男17例,女13例,年齡20~65歲,平均(48.3±2.1)歲;原發病類型:10例硬膜外血腫,12例硬膜下血腫,8例腦內血腫;合并癥:5例冠心病,7例胃腸道疾病,7例腦梗死,10例糖尿病。B組男19例,女11例,年齡22~67歲,平均(47.6±2.5)歲;原發病類型:8例硬膜外血腫,13例硬膜下血腫,9例腦內血腫;合并癥:4例冠心病,6例胃腸道疾病,7例腦梗死,10例糖尿病。兩組基線資料無明顯差異(P>0.05)。

1.2方法 兩組均采用靜吸復合麻醉,均由同一組醫師進行麻醉管理及手術治療。術前予以0.1mg/kg的維庫溴銨以及2.0μg/kg的芬太尼靜脈滴注。A組予以丙泊酚按照1.0mg/kg的劑量進行靜脈滴注,B組予以咪達唑侖按照0.1mg/kg的劑量進行靜脈滴注。術中均予以持續低流量吸入1.5%~2.0%的異氟醚維持麻醉,予以0.2μg/kg的舒芬太尼靜脈推注,然后按照。2μg/(kg·h)的速度維持靜脈泵注,予以維庫溴銨2mg/次間斷性靜脈推注。此外,A組術中予以丙泊酚按照2~4mg/(kg·h)的速度靜脈泵注,B組予以咪達唑侖0.1mg/(kg·h)的速度靜脈泵注。

1.3觀察指標 分別于術前(T0)、手術過程中(T1)、手術后10min(T2)以及手術后30min(T3)各時間點監測患者的平均動脈壓(MAP)、心率(HR)以及氧攝取率(CEO2)變化,同時記錄兩組圍麻醉期麻醉相關不良反應情況,如躁動及呼吸抑制等。

1.4統計學分析 研究數據以SPSS18.0統計學軟件分析,以(x±s)表示計量資料,經t檢驗;以率(%)表示計數資料,經χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

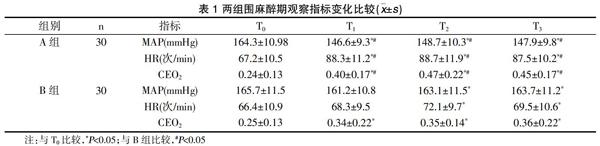

2.1兩組圍麻醉期觀察指標變化比較 兩組T0時各項指標無明顯差異(P>0.05),T1時兩組MAP均較T0時顯著降低,HR及CEO2均較T0時顯著提高,且A組與B組差異顯著(P<0.05);T2~T3時A組各項指標均顯著改善(P<0.05),而B組無明顯改善(P>0.05),組間比較差異顯著(P<0.05),見表1。

2.2兩組不良反應比較 A組1例呼吸道梗阻,1例躁動,并發癥率為6.7%;B組1例呼吸抑制,2例躁動,并發癥率為10.0%。A組的并發癥率少于B組,但差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

急性腦出血具有發病急驟、病情進展迅速以及病死率高等特點,臨床多采用手術治療以快速控制腦出血。但手術創傷、麻醉因素以及疼痛因素等的影響,患者圍手術期往往存在心率加快及血壓升高等血流動力學不穩情況,對于手術安全性、有效性與術后恢復質量均具有嚴重影響[2]。

咪達唑侖是一種鎮靜效果較好的麻醉藥物,具有起效迅速、代謝滅火快、做與功能持續短、鎮靜安眠作用強的麻醉藥物,在臨床靜脈麻醉中應用廣泛。文獻報道[1]顯示,丙泊酚具有抑制脂質過氧化反應以及清除氧自由基等作用,用于開顱手術可起到一定的腦組織保護作用。本研究結果顯示,A組應用丙泊酚麻醉后,術后HR及MAP恢復效果較B組應用咪達唑侖更為顯著,且CEO2較術前及B組顯著提高,而兩組不良反應并無明顯差異,與既往文獻報道[1,4]一致。

總之,急性腦出血手術中應用丙泊酚麻醉相較于咪達唑侖能夠更好地維持生命體征穩定,改善患者的氧合功能并保護腦組織功能,值得推廣應用。

參考文獻:

[1]王曉軍.丙泊酚與咪達唑侖在急性腦出血手術中的應用效果對比[J].四川醫學,2015,36(2):210-212.

[2]周萍.丙泊酚與咪達唑侖在急性腦出血手術中的麻醉效果對比研究[J].中國衛生標準管理,2015,6(2):37-38.編輯/安樺