中國全要素生產率的產業異質性、區域差異及空間布局優化

朱學紅 曾旖 豐超

摘要:在我國產業結構轉型升級的背景下,本文引入“環境技術”框架,結合方向距離函數和三層級生產前沿函數對我國全要素生產率(TFP)進行解構,并將其置于全國、區域和省級三個層面進行分析。實證結果表明:我國全要素生產率處于較低水平,結構無效率、技術無效率和管理無效率是其共同成因;不同產業之間的全要素生產率及無效率成因呈現出明顯的產業異質性,不同地區之間的生產情況則存在顯著的技術差異。各地應結合自身實際情況和全要素生產無效率成因,從產業結構調整、技術提升、管理優化等方面入手對其產業空間布局進行優化。

關鍵詞:全要素生產率;共同前沿DEA;產業異質性;區域差異

中圖分類號:F8314文獻標識碼:A

一、引言

改革開放以來,中國經濟依靠強大的人口紅利和物質投入保持著年均近10%的GDP增速,并于2010年國內總產值超過日本,成為世界第二大經濟體。然而,在經濟總量高速度增長的同時,我國經濟發展中的資源過度消耗、區域發展失衡、環境污染加重等矛盾已然成為社會經濟可持續發展的制約因素。在當前消費結構不斷升級、城鎮化工業化進度不斷加快的大背景下,我國急需擺脫已有的粗放型發展方式,尋找新的經濟增長方式來適應經濟形勢變化、緩解突出矛盾。因此,調整產業結構、實現區域間整體分配、完成生產要素優化配置成為我國“十三五”亟待解決的問題。

根據新古典增長理論的觀點,技術增長是經濟增長的源泉。在實證研究中,全要素生產率被廣泛運用于測度純技術進步在經濟增長中產生的貢獻率,并在實際運用中不斷被補充和拓展。國內學者對中國全要素生產率的研究大體分為以下三類:第一類主要研究的是我國總量全要素生產率,通過加總計算時間序列數據分析全要素生產率變化的特點和趨勢[1-2];第二類是基于某個具體產業或部門,通過測定該產業或部門內全要素生產率增長率的變化分析經濟增長的影響因素,并據此得出產業或部門政策建議[3-6];第三種是從區域差異角度出發,基于中國省級層面的面板數據,運用索洛殘差法或生產前沿分析法進行實證分析,主要用于探討地區間的效率差異[7]。

已有的相關研究還存在一些不足。首先,部分學者在對全要素生產率進行測定時只考慮純產出,而忽略了環境產出。事實上,日益嚴峻的環境問題正成為制約我國經濟發展的瓶頸,政府對企業環境減排提出的更高要求也會影響到企業的成本核算,從而導致測算結果存在偏差。其次,我國經濟增長過程中三次產業發展存在不均衡現象,且三次產業之間有明顯的異質性,若忽略產業因素,籠統地進行實證分析,不利于針對各產業的特質來有效解決問題。再次,大部分研究運用傳統方向距離函數評估全要素生產率,即在固定的生產技術水平上衡量所有決策單元,但實際上,由于各個區域在地理位置、地區政策、基礎設施條件等各個方面存在差異,待評估的決策單元通常處于不同生產技術水平,因此有必要在考慮區域因素的基礎上做出多層級的探討。

鑒于以上幾個方面的原因,本文引入“環境技術”框架,結合傳統方向距離函數與三層級生產前沿函數兩種方法,對我國全要素生產率進行有效解構,并將其置于全國、區域和省級三個層面進行分析。本文試圖通過對產業異質性與技術差異的探討,為我國經濟發展的空間布局優化提供參考。

二、研究方法

(一)環境因素的考慮及生產可能集構建

自Pittman[8]首次將污染物作為非合意產出引入傳統DEA框架,計算面向非合意產出的環境效率,學者們正式將環境污染變量納入DEA的實證模型中,以糾正因不考慮或不能正確考慮環境因素而可能對全要素生產率測度造成的誤差。Faere等[9]據此提出環境DEA技術(Environmental DEA Technology, EDT),即在生產可行集中將環境產出如SO2、CO2等非合意產出作為弱處置的變量,來測度減排政策的機會成本。Chung等[10]引入基于Shephard距離函數的方向性距離函數,建立關于合意產出和非合意產出的聯合生產模型,并采用曼奎斯特指數對環境全要素生產率進行度量。由于環境DEA技術的應用范圍與我國的實際情況相吻合,本文將在Fare等研究的基礎上,構造出一個既有合意產出又有非合意產出的生產可能性集合。

假設共存在K個決策單元,生產可能集為P(x),(x,y,c)分別表示投入、合意產出、非合意產出二氧化碳。投入x和合意產出y均可自由處置,并滿足條件:若(y,c)∈P(x),且有y′y或x′x,則有(y′,c)∈P(x)或P(x′)∈P(x)。當非合意產出c也可自由處置時,則也滿足條件。在上述設定下生產可能集P(x)表示為:

P(x)={(x,y,c):∑Kk=1xkx;∑Kk=1yky;∑Kk=1ckc}(1)

其中,ck0,k=1,…,K。

然而,事實上非合意產出的處置并不能達到自由處置,這被稱為具有弱處置性。當非合意產出具有弱處置性時,非合意產出c滿足:若(y,c)∈P(x),并且0λ1,則有(λy,λc)∈P(x),即企業每一單位環境減排都會引起合意產出相應等比例的減少。企業為了去除非合意產出就必須接受生產受到損失的代價,減排就是這樣一種代價轉換的過程。在這樣的情境設定下,生產可能集P(x)重新表示為:

P(x)={(x,y,c):∑Kk=1xkx;∑Kk=1yky;∑Kk=1ck=c}(2)

其中,ck0,k=1,…,K。

(二)生產前沿劃分及全要素生產率解構

由于我國區域經濟發展嚴重不平衡,與全要素生產率相關的生產技術在地區間存在明顯的異質性;同時,三次產業的自身固有屬性決定了其發展路徑相異,本文假定存在產業異質性。在產業異質性和生產技術異質性的共同假定下,本文參考汪克亮等[11]、Chiu CR 等[12]的研究將整體樣本劃分為具有異質性生產技術特征的多個組群,引入三種生產前沿:共同生產前沿(CO production frontier)、產業分組前沿(Industry grouping frontier)、區域分組前沿(Regional grouping frontier),分別用M、m、g表示。鑒于產業異質性比技術異質性更容易區分,產業分組的劃分依據較之區域分組更為明顯,本文首先討論產業分組,然后再對各區域進行分類探討,這有利于減少由分組不合理帶來的實證偏差。

根據公式(2)所確定的生產可能集,定義區域分組前沿為:

P(x)={(xg,yg,cg):∑Kk=1xgkxg;∑Kk=1ygkyg;∑Kk=1cgk=c}(3)

其中,cgk0,k=1,…,K。

產業分組前沿為:Pm=Pg1∪Pg2…∪Pga,其中a為區域單元個數,且有a=1,…,A。

共同分組前沿則為:PM=Pm1∪Pm2…∪Pmb,其中b為產業次數。由于我國遵循國際產業分類標準,共有三次產業,所以b=3,即PM=Pm1∪Pm2∪Pm3。

構建共同前沿-方向距離函數如下:

D→(x,y,b;jy,jc)=max{β:(x,y+βjy,c-βjc)∈(x,y,c)}(4)

其中不為0的向量J→=jy,jc決定合意產出、非合意產出的規模。

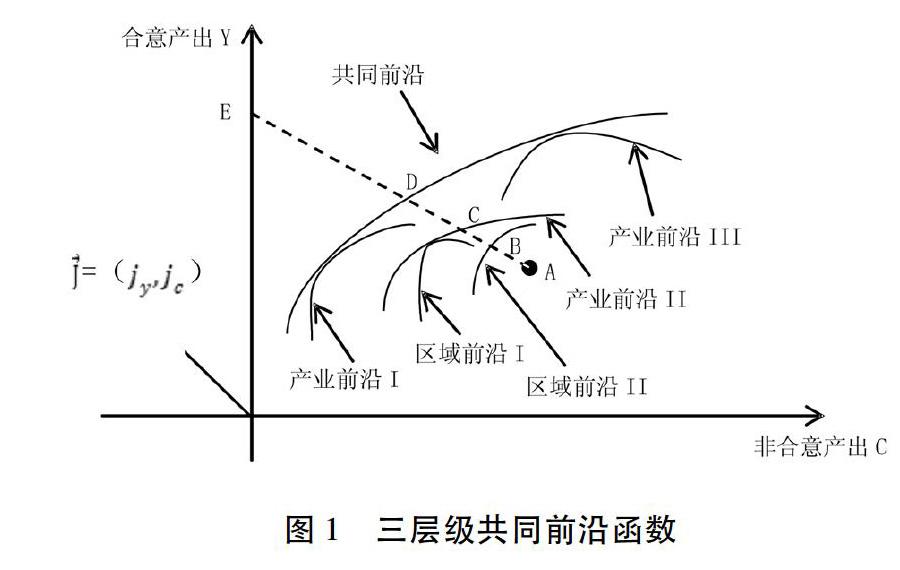

由定義可知,產業分組前沿是區域分組前沿的包絡曲線,代表潛在最優的生產技術;而共同分組前沿則是產業分組前沿的包括曲線,代表潛在最優的產業結構。三種生產前沿的關系可用圖1來表示。

如圖1所示,對于決策單元K,其共同前沿、產業分組前沿和區域分組前沿下的生產效率可表示為:

M=DEAE,m=CEAE,g=BEAE(5)

由于區域分組前沿為Pg,產業分組前沿Pm=Pg1∪Pg2…∪Pga(即區域分組前沿是產業分組前沿的子集),且共同前沿PM=Pm1∪Pm2…∪Pmb(即產業分組前沿是共同前沿的子集),所以恒有:Mmg。定義決策單元K的全要素生產率(TFP)及其解構、產業異質性(Industrial heterogeneity,IH)、技術差距比率(Technology gap ratio, TGR)、管理效率(Managerial effectiveness, ME)如下:

TFP=M, IH=Mm, TGR=mg, ME=g(6)

至此,方向函數D→(x,y,b;jy,jc)可由如下線性規劃表示:

D→(x,y,b;jy,jc)=maxβ

st ∑Kk=1xkx

∑Kk=1yk(1+β)y(7)

∑Kk=1ck=(1-β)c

其中,ck0,k=1,…,K。

本文借助共同前沿DEA方法將TFP分解為IH、TGR和ME,不難證明TFP=IH×TGR×ME。其中,IH值越接近于1,說明產業分組前沿下績效水平越接近于共同前沿下的績效水平,相應的產業結構異質性程度越低;TGR越接近于1,說明區域分組前沿下績效水平越接近于產業分組前沿下績效水平,相應的生產技術差距程度越低;ME越接近于1,表明決策單元越接近于區域分組前沿面。

由上述分析可知,IH=1時說明該產業在該地區具備發展優勢,應考慮優先發展;IH<1時說明該產業在全要素生產績效表現上處于劣勢,可考慮由其它產業取代;TGR<1時說明該地區發展該產業存在技術無效率的現象,應著重提升生產技術水平;ME<1時說明該地區發展該產業存在管理無效率現象,應當重點優化管理。

三、指標選取與數據來源

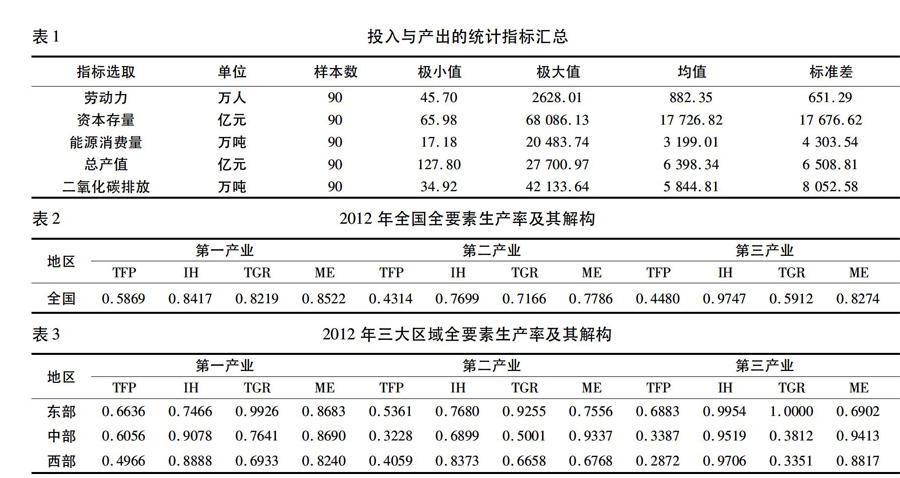

本文共包含中國省級產業的五個指標。由于西藏自治區和臺灣省數據不可得,將其排除在樣本區間外,共選取我國30個省市作為決策單位。其中,投入指標包括勞動力、資本存量、能源消費量,產出指標包括各省份生產總值和二氧化碳排放量,具體界定如下:(1)受條件限制,勞動時長與勞動報酬的具體數據難以獲得,本文選擇就業人數作為勞動投入的替代指標。(2)資本投入采用通常的資本存量作為指標。由于無法直接獲得各省份資本存量的詳細數據,此處采用“永續盤存法”對其進行估算,公式為Ktj=Itj+(1-δ)Kt-1j,其中Ktj和Kt-1j分別代表第j個省在t時期和t-1時期的資本存量,Itj代表t時期的固定資產投資總量。(3)由于能源投入在各個產業的生產活動中都必不可少,本文采用能源消費量作為資源要素投入替代指標,數據來自于《中國能源統計年鑒 2013》地區能源平衡表中的各地區三次產業能源消費量(包括終端消費量和損失量),并統一折算為標準量。(4)由于二氧化碳排放主要來源于化石能源消費,本文采用Wu等[13]的方法估算省級各產業的二氧化碳排放,并折算到三次產業當中。以上數據均來自《中國統計年鑒 2013》、《中國能源統計年鑒 2013》、《全球碳預算》以及各省份統計年鑒。變量選取及描述統計如表1所示。

四、實證結果及分析

(一)我國全要素生產率及其解構的總體情況

從全國范圍來看,2012年三次產業的全要素生產率分別為05869、04314、04480,均處于較低水平,其中第一產業全要素生產效率高于二、三產業。數據一方面說明我國經濟全要素生產效率總體偏低,另一方面也表明三次產業間的全要素生產效率存在差別。

基于表2可看出,相對較低的技術效率(TGR<1)和管理效率(ME<1)是我國三次產業全要素生產率績效損失的共同成因。一、二產業還共同存在結構效率相對較低(IH<085)的問題。第三產業生產無效率主要來源于技術上的無效率(TGR<06)和管理上的無效率(ME<085),在IH值接近于1的情況下,其技術效率水平僅分別相當于一、二產業的719%和829%,說明第三產業落后的技術效率嚴重影響了其生產效率。總體而言,結構表現上第三產業優于第一產業,同時優于第二產業;技術表現上第一產業優于第二產業,同時優于第三產業;管理表現上由于三次產業均存在一定程度的管理無效率,不存在較大差別,表明當前我國三次產業的市場要素資源配置和政府監管都存在問題。

(二)區域間的產業異質性與技術差異

按照通常的區域劃分標準,我國30個省市被分為東、中、西三大區域①,表3展示了2012年我國區域層面三次產業生產效率的情況。從全要素生產率來看,東部地區在三次產業中的生產效率表現均優于中、西部地區,且這種優勢在對勞動者素質和技術水平要求更高的二、三產業更為明顯,這與我國現實的經濟發展情況相吻合。2012年,我國GDP總量為5341萬億元,其中人口占比4054%的東部地區創造了5459%的生產總值,超過中、西部地區的生產總值總和。從解構來看,東部地區全要素生產率高于中西部地區的主要原因在于其有較好的技術表現(TGR>09),其中,中部地區三次產業的技術效率分別相當于東部地區的769%、540%、381%,西部地區三次產業的技術效率分別相當于東部地區的698%、719%、335%。東部地區良好的技術表現得益于其經濟發展起步較早,作為我國改革開放政策實施的先行地區,較早擁有引入外資和先進技術的機會,且地理環境便利,有利于技術交流創新。

盡管技術上有較好表現,但東部地區在管理上表現出了無效率,其三次產業管理效率呈梯形遞減(ME第一產業=08683>第二產業=07556>第三產業=06902),尤其在具備發展優勢(IH>095)和良好技術水平(TGR=1)的第三產業,管理無效率是東部地區該產業全要素生產率低下的主要成因。

中部地區在管理效率方面相較東西部地區有較好表現(TGR第三產業=09413>第二產業=09337>第一產業=08690),但歸咎于其結構無效率與技術無效率,整體的全要素生產率仍低于東部地區,其中以第二產業尤為明顯。中部地區是我國工業發展的重要地區,但改革開放過程中起步較晚,且工業發展多以高能耗、高污染的資源密集型行業和勞動密集型行業為主,區域同構現象嚴重,生態問題也日益顯現。這些因素導致中部地區工業產值結構變化趨于變緩,工業化進程遭遇“瓶頸”,產業結構亟待調整。國家實施的產業轉移政策雖然在一定程度上將誘使東部地區產業轉移到中部地區,但根據近幾年的區域產業數據[14],中部地區承接的產業仍主要集中在資源密集型和資源依賴型行業,技術密集型行業的轉移在時間序列上有所落后,沒有從根本上改變中部地區第二產業生產技術落后的狀態。因此,中部地區第二產業的突出劣勢在于其結構效率和技術效率。

與中部地區的嚴重“偏科”相比,西部地區一、二產業的發展狀況較為相似,結構無效率、技術無效率、管理無效率是該區域一、二產業全要素生產率績效損失的共同成因。結合第三產業來看,技術落后是西部地區三次產業發展存在的共同障礙,這主要是由西部地區的地理環境和我國實行的非均衡的區域發展戰略共同造成的。西部地區地處內陸,且多個地區地處高原、山地,交通困難,運輸成本高,技術引進受到限制;在改革開放中,處于“后富”位置的西部地區生產技術發展處于落后地位,且面臨經濟基礎薄弱、教育普及展開困難、基礎設施建設不完善、人才流失嚴重等多重障礙,這些共同導致了西部地區技術上的無效率。

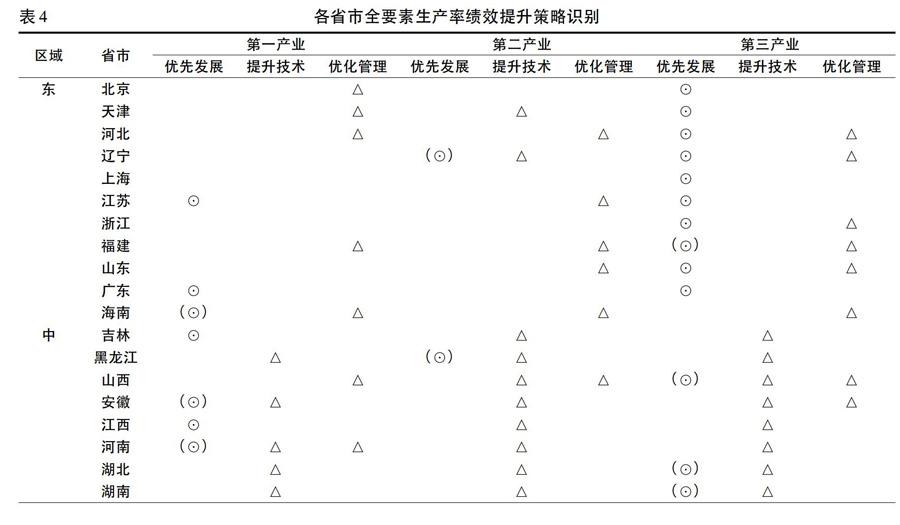

(三)我國三次產業的空間優化布局

對全國和區域兩個層面的數據分析表明,三次產業全要素生產率的產業異質性和技術差異十分明顯,因此針對各省市優劣勢分別制定產業發展戰略顯得尤為重要。結合全國省市三次產業全要素生產無效率的成因及實際情況,本文從產業空間優化布局的角度出發,試圖通過解讀各省市目前的戰略重點來為提升其全要素生產率提供有效路徑。

在計算30省市全要素生產率及其解構的基礎上,各省市全要素生產率績效提升的實施路徑與發展戰略如表4所示②。

由于我國全要素生產率的產業異質性和區間技術差異,各省市在三次產業發展中存在的優勢與劣勢各不相同。東部地區整體在發展第三產業上具有明顯優勢,除海南外,其余省市優先發展第三產業是其產業布局的最佳選擇;而中、西部地區在第三產業普遍存在技術落后的問題,加快引進先進技術,提升生產技術水平是中西部地區的發展重點。具有一、二產業發展優勢的省市多集中在中西部地區,其中,包括河南、安徽在內的13個省市具備優先發展第一產業的條件,包括內蒙古、陜西在內的4個省份具備優先發展第二產業的條件。這與中西部地區在能源、人力和自然資源方面的優勢有關。譬如河南省,它橫跨黃河、淮河、海河、長江四大水系,平原面積占到全省總面積的557%,這使其在發展第一產業上具有天然優勢。而東部地區在一、二產業發展上雖然具有技術優勢,但受人力、資源成本和環境治理等條件限制,并不適宜將一、二產業作為優先發展產業。值得一提的是海南省。海南地處海域,年平均氣溫在22℃-26℃,雨水充沛、日照時間長,具備得天獨厚的熱帶農業發展條件[15],因此盡管海南省位于東部,但總體而言在發展第一產業上更具備優勢。值得注意的是,廣東省作為我國經濟發展領先的省份之一,同時具備優先發展第一產業和第三產業的條件,但考慮到該省份昂貴的土地成本和人力資源成本,以及第三產業在我國未來產業結構中的戰略重心地位,廣東省宜選擇第三產業作為優先發展對象。

技術水平需要得到提升是我國中西部地區普遍面臨的問題,尤其是甘肅、青海、寧夏等經濟較為落后的省份,在三個產業中均需要把提升技術水平作為戰略目標。管理存在無效率是東、中、西部三大區域同時存在的現象,這主要源于各省份自身市場要素資源配資無效和政府監管的缺失,相應省份可通過進一步推動市場化改革,發揮市場在資源配資中的決定性作用,提升市場要素的資源配資效率。與此同時,政府部門也需要轉變、創新對企業的監管方式,由直接的干預企業投資行為,轉變為間接的引流和指導[16]。

結合表4和各省的實際情況,本文從調整我國產業結構、縮小區域間經濟差異、減少環境污染的角度出發,將產業空間布局用全國地圖表示③。圖2中淺灰色代表適合優先發展第一產業的省份,深灰色代表適合優先發展第二產業的省份,黑色則代表適合優先發展第三產業的省市。

五、研究結論與政策建議

我國目前面臨著產業結構混亂、區域經濟發展不平衡、資源浪費、環境污染等多種問題,為了切實解決現實中的這些問題,必須加快經濟結構調整,提高生產要素在不同產業與部門間的配置效率。在考慮非合意產出二氧化碳的基礎上,本文通過構造三層級共同前沿非參數模型將全要素生產率解構為產業異質性、技術差距和管理效率,并基于省級三次產業數據,從全國、區域和省級三個層面對我國全要素生產率及其解構進行了實證分析,結果發現:(1)我國全要素生產率總體上處于較低水平,結構無效率、技術無效率和管理無效率是全要素生產績效損失的共同成因。各省份通過調整產業結構、縮小區域間技術差距、市場化改革和環境管制可減小三次產業中的無效率損失,實現生產效率的優化。(2)我國2012年一、二、三產業全要素生產率分別為05869、04314、04480,顯著的產業異質性是產業間全要素生產率差異明顯的最主要成因。(3)全要素生產率因地域分布存在顯著的不平衡現象,這主要由地區之間的技術差異所導致。東部地區一、二、三產業在技術上均有較佳表現,整體全要素生產率水平遠高于中西部地區;中部地區有較好的管理表現,但歸咎于其較低的結構效率和技術效率水平,其整體全要素生產率水平仍低于東部地區;西部地區整體全要素生產率略高于中部地區,但其結構表現、技術表現和管理表現均存在不同程度的無效率現象。(4)各省份之間存在顯著的產業優勢差異。就目前我國產業發展的階段而言,第三產業是所有省份都可考慮優先發展的產業,但從產業的均衡化并結合各省份實際情況來看,安徽、河南、江西、貴州、云南、廣西、海南、青海、甘肅、寧夏10個省份具備第一產業發展優勢,內蒙古、黑龍江、遼寧、山西4個省份具備第二產業發展優勢,以東部地區為主的其余16個省市具備第三產業發展優勢。

針對上述研究結論,本文提出如下政策建議。

第一,針對各省市存在的產業優勢和劣勢,結合產業異質性合理進行空間布局優化,推進產業結構在全國范圍內的調整。由于過去曾實施的非均衡區域發展戰略,我國各地區經濟發展水平存在很大差異,產業結構嚴重失衡,未來應該積極考慮產業結構調整,根據各省市實際情況在中央層面進行全國性的空間產業布局,營造有利于各省份長期可持續發展的政策和體制環境。(1)具備第一產業發展優勢的河南、安徽等省份,未來應加大對該產業的科技扶持力度,在我國第一產業逐漸萎縮、第二產業基本均衡、第三產業蓬勃發展的態勢下擴大第一產業對經濟增長的貢獻,推進農業種植規模化進程,切實改善當地經濟,形成我國經濟發展的大后方支持。(2)優先發展第二產業的省市應轉換經濟增長的動力機制,通過創新引領提高產業素質[17],嚴格控制高耗能、高排放和產能過剩工業行業的發展規模,改善我國工業“大而不強”的尷尬局面。(3)在充分考慮各省份產業優劣勢的前提下,大力推進第三產業大發展需合理控制產業空間布局,警惕全國層面出現產業發展無序和“空心化”現象。

第二,縮小區域間技術差異,提高技術落后省份的科研創新能力,并加強其與技術標桿省份的合作與交流。長期以來,我國大力引入國外投資和先進技術,希望通過先進技術的引入提高國內生產技術水平,但卻忽略了國內區域間的技術平衡與相互促進。中西部省份普遍存在的技術無效率表明我國生產技術存在區域差異,這種顯著的技術差異是我國全要素生產率績效損失的重要來源。為減少差距,推動中西部地區技術進步,未來必須要加強省級層面的技術合作與交流,通過加強與上海等技術標桿省市的合作與交流促進中西部地區人才流轉,提高中西部地區科研創新能力。考慮到區域間已經存在的發展不平衡現象,國家應積極引導資金、技術等生產要素向中西部地區流動,中西部省份也應充分利用自身在能源、人力和自然資源方面的優勢,積極引入東部地區先進技術和設備,實現傳統產業的改造升級。

注釋:

①本文區域劃分參照國務院公布劃分方案,其中,東部地區包括北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、山東、海南,中部地區包括山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南,西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆。由于西藏部分數據不可得,此處只統計30個省市的經濟數據。

②由于會出現一個省三次產業的IH值都小于1的情況,本文選擇其IH值最高的產業作為優先發展的對象。

③由于數據不可得,圖中臺灣省和西藏自治區用白色表示。

參考文獻:

[1]Wang,Y.,Yao,Y. Sources of Chinas Economic Growth 1952-1999: Incorporating Human Capital Accumulation[J].China Economic Review, 2003,14:32-52.

[2]郭慶旺,賈俊雪. 中國全要素生產率的估算:1979-004[J].經濟研究,2005(6):51-60.

[3]朱喜,史清華,蓋慶恩.要素配置扭曲與農業全要素生產率[J].經濟研究,2011(5):86-98.

[4]潘丹,應瑞瑤.中國農業全要素生產率增長的時空變異:基于文獻的再研究[J].經濟地理,2012(7):113-117+128.

[5]涂正革,肖耿.中國的工業生產力革命——用隨機前沿生產模型對中國大中型工業企業全要素生產率增長的分解及分析[J].經濟研究,2005(3):4-15.

[6]楊文豐.我國三次產業全要素生產率測算及其變動原因分解[J].長春金融高等專科學校學報,2014(2):22-30.

[7]王兆華,豐超. 中國區域全要素能源效率及其影響因素分析——基于2003-2010年的省際面板數據[J].系統工程理論與實踐,2015(6):1361-1372.

[8]Pittman R W. Multilateral Productivity Comparisons with Undesirable Outputs.[J].Economic Journal, 1983, 93(372):883-91.

[9]Faere R, Pasurka C. Multilateral Productivity Comparisons When Some Outputs Are Undesirable: A Nonparametric Approach[J].Review of Economics & Statistics, 1989, 71(1):90-98

[10]Chung Y H, Fre R, Grosskopf S. Productivity and Undesirable Outputs: A Directional Distance Function Approach[J].Journal of Environmental Management, 1997, 51(3):229-240.

[11]汪克亮,孟祥瑞,楊力,等. 生產技術異質性與區域綠色全要素生產率增長——基于共同前沿與2000-2012年中國省際面板數據的分析[J].北京理工大學學報(社會科學版),2015,01:23-31.

[12]Chiu CR, Liou JL, Wu PI, Fang CL. Decomposition of the environmental in efficiency of the meta-frontier with undesirable output. Energy Econ 2012;34:9-1392.

[13]Wu F, Fan L W, Zhou P, et al. Industrial energy efficiency with CO2 emissions in China: A nonparametric analysis[J].Energy Policy, 2012,49(1):164-172.

[14]范海洲,邵春燕.我國中部地區承接產業轉移的特征與趨勢[J]. 南通大學學報:社會科學版,2015.

[15]張耀輝,藍盛芳,陳飛鵬. 海南省農業能值分析[J].農村生態環境,1999(1):5-9.

[16]修宗峰,黃健柏.市場化改革、過度投資與企業產能過剩——基于我國制造業上市公司的經驗證據[J].經濟管理,2013(7):1-12.

[17]江飛濤,武鵬,李曉萍. 中國工業經濟增長動力機制轉換[J].中國工業經濟,2014(5):5-17.

Abstract:Under the background of transformation and upgrading of industrial structure, this paper takes environmental factor into consideration, and decomposes total factor productivity (TFP) in three levels: national level, regional level and provincial level. The model based on directional distance function and three-level production frontier function is constructed to measure the TFP in China. The results show that, the TFP in mainland China is relatively low, while structure inefficiency, technical inefficiency and manage inefficiency are the common causes. Besides, those causes appear obviously heterogeneous in different industries, while the production status also shows a distinct characteristic of spatial difference. Combining with the practical situation of the provinces and the inefficiency causes, the paper provides space pattern optimization advice from three aspects: industrial restructuring, technical promotion and management optimization.

Key words:total factor productivity; common frontier DEA; industry heterogeneity; regional disparity

(責任編輯:張曦)