傳統價值觀、家長式領導與員工心理所有權

陳浩 張嘉唯

摘要: 基于本土化研究取向,本文運用角色理論和社會規范探討員工傳統價值觀——集體主義和傳統性對心理所有權的影響;應用調節焦點理論,探討家長式領導對員工心理所有權的影響及其心理機制;構建個體-情景交互作用模型,檢驗家長式領導對傳統價值觀與員工心理所有權關系間的調節作用。層次回歸分析結果表明:員工的集體主義傾向、傳統性對心理所有權具有顯著正向預測作用;家長式領導對心理所有權具有顯著積極預測作用,促進性焦點在其中起部分中介作用;家長式領導對傳統性與心理所有權之間存在顯著調節效應,當家長式領導風格越強時,傳統性與心理所有權之間的關系越弱。

關鍵詞:員工心理所有權;集體主義;傳統性;家長式領導;促進調節焦點

中圖分類號:F27292文獻標識碼:B

一、引言

隨著外部市場的急劇變化,市場競爭愈發激烈,越來越多的管理者意識到員工的“主人翁意識和行為”是組織生存和持續發展的前提。目前我國職場員工,尤其是成為職場主力的新生代員工頻繁跳槽、責任心缺失、敬業度低、忠誠度低、工作疏離感高、工作偏差行為、反生產行為頻出[1]。前程無憂《2015離職與調薪調研報告》顯示2014年中國員工平均離職率為174%,較2012年、2013年(167%、163%)上升。蓋洛普公司調查發現2011-2012年全球員工敬業比例為13%,中國僅為6%,是美國的1/5 ,“全球墊底”。資料顯示33%-75%美國員工曾有偷竊、欺騙、挪用公款、損壞公物、曠工等行為,中國員工也不例外。這些行為背后的最關鍵根源在于員工(“打工者”)心態嚴重缺乏“主人翁意識”,導致員工產生消極心態,短期行為頻發,輕則影響組織運作經營造成經濟損失,重則對經濟持續發展與社會和諧穩定造成嚴重損害。如何培育和提高“主人翁意識”是學界和實踐者亟待解決的重要問題。學界把“主人翁意識”稱為心理所有權(Pierce等,1991)[2]。心理所有權可提高員工的責任意識,降低疏離感、離職意向,提高組織自尊、工作滿意度、組織承諾等,表現出組織公民行為、建言、知識共享、創新工作行為、管家行為[3-6]。因此,心理所有權成為理論研究和管理實踐關注的焦點。

在心理所有權的研究中,心理所有權的影響因素及其作用機制的研究是非常重要的內容,這是培育和管理心理所有權的關鍵。Pierce等(2001)理論分析指出社會、組織情景和個體特征等因素影響心理所有權[7],實證研究了領導方式、組織公平、組織信任、控制力、自主性、參與決策、人際交往等組織因素對心理所有權的影響[3,6-7]與個體特征(內控/外控、集體主義/個人主義)[8]。心理所有權是認知和情感的綜合體,具有文化權變性(culture contingency)。Tsui(2004,2011)高聲疾呼管理研究尤其不能忽視文化根源,通過本土化研究,建立中國本土管理理論,才能更有效地指導中國企業管理的實踐。本土化研究的特征是把本土情景因素(無論是作為自變量或調節變量)納入理論構建中,針對某一理論或構念在特定文化中是否有獨特的影響因素[9-10]。近年來國內學者開始對心理所有權成因及動機進行本土化探討,如Zhu等(2013)以中國家族企業的職業經理人為研究對象,指出職業經理人與企業所有者密切的人際交往互動有助于職業經理人產生心理所有權[11];陳浩(2012)考查了變革型領導、家長式領導和交易型領導對員工心理所有權的影響,研究發現三種領導方式與心理所有權顯著正相關,其中變革型領導對員工心理所有權的影響最強,交易型領導對心理所有權的影響最弱[12];周浩等(2012)研究發現變革型領導與心理所有權顯著正相關[13];Liu等(2012)研究發現自我管理團隊氛圍有助于心理所有權的產生[14];組織內社會交換關系正向影響員工心理所有權(陳浩等,2012)[15]。這些研究是心理所有權本土化研究的有益嘗試,但已有研究主要是側重組織因素對員工心理所有權的直接影響效應,不能解釋心理所有權的產生過程和機制;另一方面,員工由于個體特征的差異,即使在相同情景下,其感知和反應也會存在差異,需要深入研究具備何種特征個體更容易產生心理所有權;此外,缺乏個體特征與情景的交互作用研究。

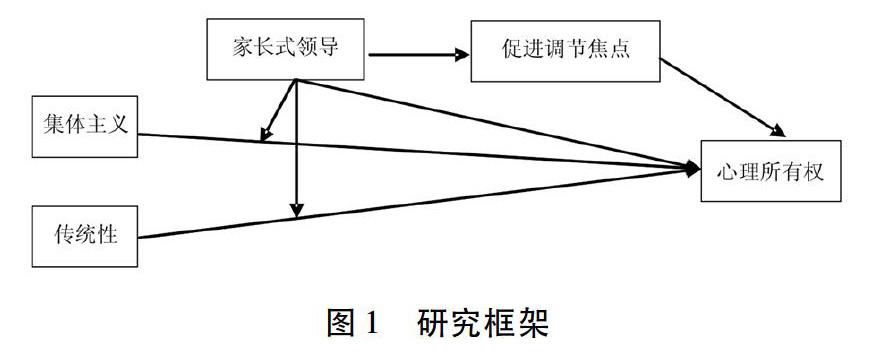

本文采用個體和環境雙重視角,以心理所有權這一構念為出發點來考量中國本土文化的獨特因素及其影響。傳統文化價值觀反映員工個體比較穩定的心理特征,集體主義和傳統性是中國傳統文化的重要表現;員工所感知到的領導風格和行為是影響員工心理和行為的重要因素,家長式領導是中國本土典型的領導風格,因此家長式領導對華人管理者而言其解釋力更強。本研究立足本土化研究取向,擬從個體傳統文化價值觀和組織情景家長式領導來探討員工心理所有權的動因及其心理機制,首先探討集體主義和傳統性、家長式領導對我國員工心理所有權的影響;其次建立的家長式領導與心理所有權關系模型與一般基于社會交換理論研究視角不同,我們基于特質激活理論和調節焦點理論來探討心理所有權產生的心理機制,更好地解釋心理所有權產生的內在心理動力機制;最后,整合個體特征與情景特征,構建個體—環境交互作用模型,考察個體傳統文化價值觀與家長式領導對員工心理所有權的交互作用。本研究在理論上豐富和完善心理所有權的影響因素及其形成的心理機制,在實踐上則有助于組織制定培育和管理員工心理所有權的管理策略。本研究的理論框架如圖1所示。

二、理論基礎與研究假設

(一)心理所有權

心理所有權研究源于員工持股計劃(ESOP)。Pierce等(1991)首次提出心理所有權的概念,指出心理所有權是正式所有權影響員工態度、動機和行為的中介變量[2]。心理所有權是一種心理體驗,是個體感覺到目標物(有形的或無形的)或目標物的一部分是“我的,我們的”一種心理狀態,強調個體與目標物所有權之間的心理聯系,其目標物可以是有形的物質,如工作場所、工作團隊等,也可以是無形的非物質,如思想、觀點、知識等。

Pierce等(1992)基于占有理論提出心理所有權是單一維度的,并開發編制了單維量表[16],被國內外多數學者廣泛使用。Law等(1998)指出多維度探討構念的意義[17],Avey等(2009)指出心理所有權最好是用多維度來衡量,開發了包括自我效能、責任、歸屬和自我身份認知等的心理所有權測量量表[18],并且在2012年再次驗證該量表的信度和效度[3]。陳浩等(2012)使用中國樣本對該量表進行修訂[19],馬躍如等(2014)采用該量表來探討其對員工離職傾向的影響[20]。Liu 等(2012)也提出,未來研究應考慮使用Avey的心理所有權的多維度測量量表,更好地發展心理所有權研究[14]。因此,本研究采用心理所有權多維度測量,更好地反映出心理所有權的內涵和來源。

(二)傳統價值觀與心理所有權

社會心理學和社會認知學指出,社會個體的心理和行為受到政治、經濟、文化等眾多因素的制約,個人傳統性和集體主義傾向是中國傳統文化價值觀的重要體現[21]。本研究選取這兩個變量來探討其對員工心理所有權的影響。

1.集體主義與心理所有權。集體主義是指個體將自身視為某一個或多個集體(家庭、單位、種族或國家)中的一份子,彼此緊密相連,并重視與集體其他成員之間的連結關系[22],集體的需要和利益重要性會超出個人需求和利益的一種心理傾向[23],主要體現在個人的群體融入性、個人利益的妥協性和集體規范的服從性三方面。目前集體主義多是被看做是國家層面的變量來進行討論和研究,但事實上,在同一國家內,個體所持的集體主義可能存在差異,所以,集體主義亦可作為一種個體層面的變量進行研究[24]。

集體主義傾向較強的員工關心群體和組織,喜歡留在組織并融入其中,希望獲得組織的庇護,對組織具有忠誠感,自覺努力地按照集體規范做事,同時受責任驅動;他們愿意以集體利益為導向,為完成集體目標而自我投入努力工作,為了集體利益甚至犧牲個人利益,對集體產生認同感和歸屬感。已有研究指出,集體主義強的個體非常關心集體福祉和利益,具有強烈的保護和提升集體利益的目標[25], 集體主義與組織公民行為顯著正相關[26]、與沉默行為顯著負相關[24],集體主義傾向強烈的員工會采取各種有利于組織的角色行為來表示和提升對組織集體福祉的關注和保護;此外,高集體主義者行動受到社會規范、義務和責任驅動,個人行為必須符合角色規范要求和期望[22],個體應該無條件地忠于群體,而群體為個體提供庇護使其產生歸屬感和安全感[27],這與心理所有權產生的動機是一致的。研究發現集體主義與組織忠誠顯著正相關[28]。以上的心理和行為的根源是員工具有強烈的“主人翁精神”和責任感。由此,本研究提出假設:

假設1:集體主義與心理所有權顯著正相關。

2.傳統性與心理所有權。傳統性是指中國傳統文化要求個體需具有的認知態度、價值取向、思想觀念、氣質特征以及行為模式的綜合,包括遵從權威、安分守成、宿命自保、男性優越、孝親敬祖五個維度[20]。隨著社會變遷和國際交流的日趨頻繁,不同文化相互滲透,使得中國人的傳統性有所降低,但個體的傳統性心理和行為并不會消失[29]。傳統性是影響員工工作態度和行為的重要變量之一。以往的研究發現傳統性是一個重要的調節變量,可以分析相同情境下中國組織員工行為表現的差異[13,30]。

本研究預測,傳統性是心理所有權的預測變量。理由如下:角色理論(Role Theory)指出個體的心理和行為受到社會角色屬性的影響,高傳統性員工恪守傳統社會的角色要求,自覺遵從社會角色規范和義務[30],組織忠誠度更高、組織歸屬感更強,更加愿意貢獻自己的知識和技能、自覺安分為“家”付出自己的努力,也更容易產生心理所有權。李銳等的研究也指出傳統性是個體行為的重要預測變量,與員工沉默行為顯著正相關(2012)[24],這從另一個角度表明,相對于低傳統性的個體,高傳統性的個體深受儒家傳統文化的影響,更傾向于安分守己,表現出社會角色規范要求的態度和行為,忠于組織,關注組織福祉和利益,進而產生心理所有權。由此,本研究提出假設:

假設2:員工傳統性與心理所有權顯著正相關。

(三)家長式領導與心理所有權

1.家長式領導與心理所有權。社會信息加工理論(social information processing theory)認為工作環境是員工行為與態度的重要信息來源[31],領導是員工需要面對和處理的重要工作情景,領導方式和行為影響員工的心理和行為。領導通過規定員工的角色行為, 并且通過影響工作環境、模范作用等影響員工心理所有權[12-13]。

家長式領導是一種將強烈的紀律性和權威與父親般的仁慈和德行綜合地表達在人格氛圍中的中國本土領導方式,包括德行領導、仁慈領導和威權領導三個維度[32]。家長式領導通過“立威、施恩、樹德”的領導行為影響下屬的自我概念、歸屬感等來影響員工心理所有權。德行領導:領導者的奉獻精神、犧牲精神、言行一致、以身作則, 體現了中國文化中以德服人的傳統。領導通過展現高尚的品德和操守來贏得下屬的尊重和愛戴,使下屬對其產生信任,建立信任和諧的上下級關系,賦予下屬更多的安全感,為下屬提供了學習榜樣。根據社會學習理論,個體容易模仿和學習榜樣的行為。在德行領導的潛移默化下,下屬認同和內化領導的價值觀以及所追求的集體目標,模仿其行為,積極主動融入組織和投入工作,愿意為集體利益而付出更大的個人努力,這將有利于下屬心理所有權的產生。仁慈領導:領導者關心下屬及其家人,對待下屬如家人般關懷和幫助,根據社會交換理論,下屬則會“知恩圖報”,更加努力地工作和表現主動積極的工作來感激領導。也就是說當領導關愛下屬,為下屬提供良好的工作環境和資源以完成目標,幫助下屬贏得尊重,有助于提升下屬的自我效能感,提高員工的工作投入程度,同時促進下屬對組織和領導的認同、產生歸屬感,樂于向他人表明自我組織身份[33] ,極大地增強員工的“主人翁意識”,提高他們的心理所有權體驗。威權領導:領導者實行專權,嚴格管理,要求下屬完全服從自己,這迫使下屬關注組織目標,將所有精力集中在目標的實現上,這將增加員工對工作和組織的投入,更有效地完成工作目標和任務,實現自我價值,提高自我效能感,有利于心理所有權的產生。田在蘭等(2014)實證研究表明,家長式領導顯著影響自我效能感[34]。自我效能感是心理所有權產生的主要動機,進一步推測,家長式領導影響員工心理所有權。由此,本研究提出假設:

假設3:家長式領導與心理所有權顯著正相關。

2.促進性調節焦點的中介作用。已有研究多是從社會交換理論來探討家長式領導對心理所有權的影響,較好地解釋了心理所有權產生的主要原因,但無法揭示心理所有權產生的心理動力機制。本研究應用調節焦點理論來探索家長式領導對心理所有權產生影響的心理機制,以彌補社會交換理論的不足。Higgins(1998)提出了調節焦點理論,調節焦點分為兩類:促進性焦點(promotion focus)是強調對可能的獎勵積極爭取,驅使個體關注成功和成就,并采用渴望接近策略實現目標;防御性焦點(prevention focus)則強調對可能出現的處罰進行規避,驅使個體關注責任與義務的達成,并采用謹慎回避策略實現目標[35]。大量的研究表明調節焦點對個體的認知、情感和行為會產生影響[36]。調節焦點不僅是一種個體特質,并且還通過即時情境來加以引導,也就是說,調節焦點并不僅僅是一個與個性傾向相關的個體差異變量,它更是一種狀態變量,是可以被影響或引導的。Brockner和Higgins提出,領導作為“意義的制造者”,可能通過語言和符號的使用來激發和影響其下屬的調節焦點,個體的自我調節焦點是形成人們動機和行為的重要心理因素,調節焦點理論有助于理解領導者影響和激發下屬的過程[37]。調節焦點是一種定向和潛在結構,可通過“特質激活”的方式來引導,Crowe 和Higgins(1997)的研究表明,監護人在與兒童即時交流過程中對情境的操控能引導兒童的調節焦點,這種情況也可以在領導和下屬之間發生,即領導可以引導下屬調節焦點狀態[38]。Kark & Dijk(2007)從理論上探討了領導行為對調節焦點的影響,魅力型和變革型領導會啟動員工的促進性焦點,監控型和交易型領導則會啟動員工的防御性焦點[36]。

我們預測家長式領導可通過誘發個體的促進性調節焦點,進而影響下屬心理所有權。理由如下。自我決定理論(Self-Determination Theory,SDT)(Deci和Ryan等,2000)的基本需求理論指出,人類與生俱來擁有內部心理需求和成長傾向,自主、勝任和歸屬三種基本需要是人類固有的、普遍的和本質的需求[39]。家長式領導通過德行領導、仁慈領導來激發員工的內部動機,引導下屬的促進定向,形成以理想為導向,積極爭取獎勵,關注成功的促進性調節焦點[40]。下屬愛戴尊敬“仁德兼備”的領導,既被領導對自己的關愛、指導和鼓勵所感動,又受到領導高尚德行的鼓舞,滿足了自主、勝任和歸屬需求;盡管權威領導在一定程度上限制了下屬的自主性,但由于其迫使下屬關注目標,集中精力完成工作任務,并提供必要的工作指導以保證目標的實現。所以,總體而言,家長式領導可激活下屬自我實現的理想,獲得成長需要的促進性焦點,提升下屬對自我效能和自我身份的認知,明確自己在組織中承擔的責任,提高下屬對組織的歸屬感和認同感,對組織和工作投入更多,有利于心理所有權的產生。由此,本文提出以下假設:

假設4:促進性調節焦點在家長式領導與心理所有權之間起中介作用。

3家長式領導的調節作用。本文結合個體和情景雙重視角,構建個體—情景交互作用模型。特質激活理論指出個體特質是一種定向和潛在結構個體對情景的知覺可調節個體特質對行為的影響[41]。李銳等(2012)基于特征激活理論,把上下屬關系作為情景變量,實證研究結果表明上下級關系對傳統價值觀與員工沉默行為之間的顯著調節作用,從人-境互動的視角探討了威權領導對集體主義傾向與心理所有權的調節作用[5]。領導者的領導方式和態度是員工面臨的重要工作情境,可激活員工潛在的個性特征[3,42],對員工心理產生影響。家長式領導營造和諧溫馨的家庭組織環境,關心支持員工,鼓勵員工為組織忘我工作,激發員工的內在工作動機,提高員工自我效能感,發掘員工工作潛能,把完成組織目標和任務看做是自己份內工作,努力地開展積極行為,有助于員工對組織產生心理所有權。家長式領導與傳統價值觀具有內在的聯系,集體主義具有“犧牲小我、成就大我”的泛家族特征,傳統性具有尊重權威、強調順從、尊敬和信賴權威等特征,結合特質激活理論,本研究推斷家長式領導對員工傳統價值觀與心理所有權之間關系具有調節作用。

首先,就集體主義傾向而言,高集體主義者把組織看做大家庭,希望組織能夠保護和照顧自己,給自己以安全感和歸屬感,對組織具有較高的忠誠感,把集體利益置于個人利益至上,關心組織福祉,愿意為組織做出犧牲[43]。家長式領導行為較強時,高集體主義員工會認為自己在組織內超越自我、利他主義、親集體的心理和行為是得到認可和重視,更加愿意關心組織的福祉和成敗,對組織和工作投入更多的努力,更容易促進心理所有權的產生。相反,領導者的家長式作風較低時,高集體主義員工盡管也會忠于組織,但由于較少地感知到作為家長的領導的支持和庇護,降低了歸屬領導和組織的意愿,減少對組織目標關注和投入,進而降低了他們對組織的心理所有權。換而言之,當家長式領導較強時,基于社會交換理論和社會角色規范,受到互惠與回報意識和角色規范的影響,無論員工集體主義傾向如何,員工都會對組織產生心理所有權;當家長式領導較強時,集體主義對心理所有權的影響更強。

其次,就傳統性而言,傳統性高的員工具有非常強烈的家庭宗族觀念,遵從權威、不犯上不越矩、安分守己,嚴格遵守社會角色和規范的要求,更傾向于對組織產生心理所有權。對于這類員工而言,盡管家長式領導符合其對領導的期望和要求,但由于其更多的是基于角色規范來要求自己,自覺地歸屬和認同組織和領導,通過努力投入工作來回報領導和組織,所以家長式領導在傳統性與心理所有權之間關系影響相對而言較弱。相反,對于低傳統性員工而言,他們較少地受到傳統文化的影響,更少地受制于社會角色規范要求,歸屬組織和領導的意愿相對較弱,更多地是基于公平的社會交換來權衡自己對工作和組織的付出,所以領導對其影響較強,當家長式領導行為較強時,對其表現出較多的關懷、鼓勵與支持,為其樹立學習榜樣,按照工作績效對其進行獎懲,更能激發他們平等互惠的心理,產生回報組織和領導心理,促進他們組織心理所有權的形成,因此,他們對組織心理所有權相較于高傳統性的員工而言就更易于受到家長式領導的影響。換而言之,當家長式領導較強時,基于社會交換理論和社會角色規范,受到互惠與回報心理和角色規范的影響,無論員工傳統性高低,員工都會對組織形成心理所有權;當家長式領導較弱時,個體傳統性對心理所有權的影響更強。由此,本文提出以下假設:

假設5a:家長式領導在集體主義與心理所有權之間起調節作用。當家長式領導較強時,集體主義與心理所有權之間的正向關系越強。

假設5b:家長式領導在個體傳統性與心理所有權之間起調節作用。當家長式領導較低時,個體傳統性與心理所有權之間的正向關系越強。

三、研究方法

(一)研究樣本

本研究采用方便抽樣法,利用研究者的校友資源網絡來聯系調查樣本。我們采用口頭和書面形式告知參與調查者研究目的和保密性,共發放問卷400份,回收333份,回收率8325%,刪掉無效問卷后有效問卷297份,有效率為892%;樣本涵括了國有企業、民營企業、合資或獨資企業,行業涵蓋了生產性企業、服務性企業和高新技術企業;企業規模在100人以下占395%,100-300人占255%,300-2 000人占231%,2000人及以上占119%等。樣本性別基本平衡(男性占448%);年齡90后占189%,80后占566%,70后占178%,60后及以上占68%;工作年限1年以下占139%,1-3年占331%,3-5年占213%,5-10年占145%,10年及以上占172%;教育程度中專或高中及以下304%,大專389%,本科301%,碩士或博士07%。普通員工占517%,基層管理人員占284%,中層管理人員占147%,高層管理人員占51%;初級職稱占20%,中級職稱占121%,高級職稱占72%,無職稱占607%。

(二)變量測量

本文構念的測量工具均來自被中西方學者廣泛使用的成熟測量量表。所有量表均采用1-6級Likert量表,1表示完全不同意,6表示完全同意。

集體主義量表,使用Earley(1993)等編制[44]和李銳等(2012)使用過的量表[3], 共5個題項。舉例題項是“比起一個人獨立工作,我更愿意在一個集體里工作”。

心理所有權量表,使用Avey(2009)開發,陳浩等(2012)修訂的測量量表[19],心理所有權包含責任、自我效能、身份歸屬三個維度,共12個測量項目,舉例題項是“我相信自己能使組織有所進步”。該量表的信度系數分別是0836,0862,0842,總量表信度是0860。

促進性調節焦點,使用Lockwood & Kunda(2002)編制[46],史青(2011)修訂使用的測量量表[47,共4個題項,舉例題項是“我會將全部精力集中在我希望將來獲得成功的事情上”。該量表的信度系數是0799。

家長式領導,使用鄭伯塤等人編制的量表,包括德行領導、仁慈領導和威權領導三個維度,共15個題項,舉例題項是“領導關心我和我的日常生活”。分量表的信度系數分別是0897,0854,0725,總量表信度是0829。

四、數據分析與結果

本文的統計方法和思路是首先使用Lisrel87軟件對涉及的各構念進行驗證性因子分析,考察所使用量表的區分效度,然后使用SPSS18進行描述性統計分析,最后使用層次回歸分析方法考察集體主義、傳統性、家長式領導、促進焦點與員工心理所有權之間的關系。

(一)共同方法偏差檢驗

本研究中,所有變量的數據測量都是來自同一被試者的調查問卷,有可能存在同源變差或共同方法變異, 因此需要在數據分析階段對它進行檢驗和控制。本文采用Podsakoff等(2003)的建議[48],進行Harman單因素檢驗,即同時對所有變量的項目進行未旋轉的主成分因素分析。如果只得到一個因子或第一個因子解釋的變異量超過40%,則表明存在嚴重的共同方法變異問題,反之,表明共同方法變異問題不嚴重。

本文運用SPSS170進行數據分析。本研究未旋轉的主成分因素分析結果表明,共有10個因子的特征根值大于1,而且第一個因子解釋的變異量為2043%,未占到總變異量(6198%)的一半,因此,可以認為本研究的共同方法變異問題并不嚴重。

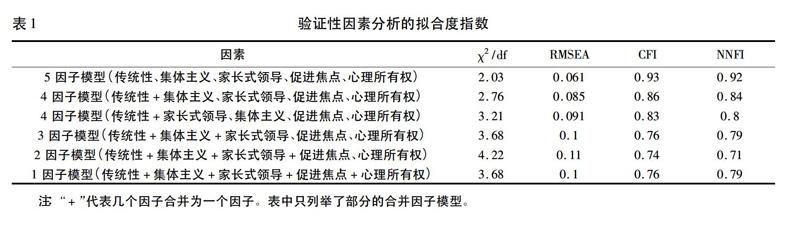

(二)構念區分性的驗證性因子分析

本研究運用驗證性因素分析對變量區分效度進行檢驗,按照已有文獻慣常的做法,我們將家長式領導、心理所有權的題目平均到各維度,并將各維度作為潛變量指標,而傳統性、集體主義、促進性調節焦點則以題目直接進行分析,結果見表1。結果顯示,五因子模型的各項擬合指數均符合標準要求,并且與其他四個模型相比,五因子模型的擬合指數更為理想,表明了本文所涉及的5個變量確實具有區分性,代表不同的構念。

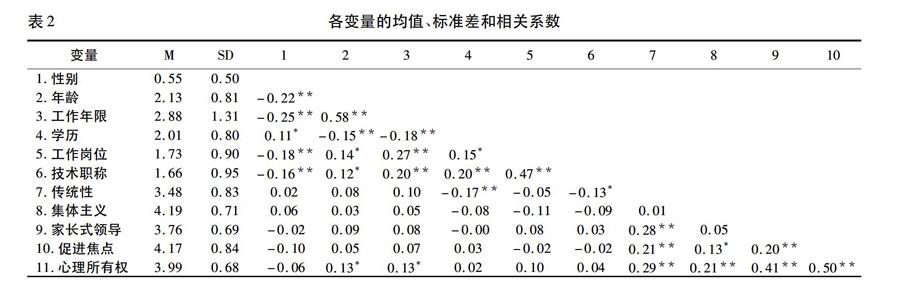

(三)描述性統計分析

各變量的均值、標準差和相關系數如表2所示。集體主義傾向與心理所有權顯著正相關(r=021,p<001),傳統性與心理所有權正相關(r=029,p<001),家長式領導與心理所有權顯著正相關(r=041,p<001),促進焦點與心理所有權顯著正相關(r=050,p<001),家長式領導與促進焦點正相關(r=020,p<001)。這些結果為本研究的相關假設提供了初步支持。

(四)研究假設的檢驗

已有研究指出性別、年齡、工作年限、學歷、工作崗位和技術職稱等因素可能影響心理所有權,因此本文把這些因素作為控制變量。

本研究采用層次回歸來檢驗傳統價值觀和家長式領導與心理所有權的關系,以及家長式領導對傳統性與心理所有權之間關系的調節效應,依據Baron和Kenny(1986)推薦的程序,首先把控制變量納入回歸,然后依次置入自變量和交互效應項來預測結果變量[49]。為了避免自變量與交互效應項相關過高而產生的共線性問題,我們先將自變量進行中心化處理,然后再計算交互效應[50]。結果如表3所示。

由表3可以看出,集體主義傾向對心理所有權具有顯著的正向預測效果(M2,β=022,p<001),個人傳統性對心理所有權具有顯著的正向預測效果(M2,β=021,p<001)。家長式領導對心理所有權具有顯著的正向預測效果(M2,β=032,p<001)。因此,假設1~3均得到了支持。在調節效應方面,回歸結果顯示,家長式領導對集體主義傾向與心理所有權之間關系的調節作用不顯著(M3,β=-006,NS),家長式領導對個人傳統性與心理所有權之間的關系具有顯著反向調節作用(M4,β=-020,p<001)。假設5b得到支持。為了更清楚地說明家長式領導的調節作用,按照管理學研究的慣例,將原有樣本根據傳統性的均值加減一個標準差,采用劉軍(2008)推薦的交互效應圖形的簡易繪制方法,繪制家長式領導調節作用的示意圖[51]。從調節作用的示意圖(圖2)可以看出,當家長式領導風格較強時,下屬傳統性與心理所有權之間的正向關聯性較弱;當家長式領導風格較弱時,下屬傳統性與心理所有權之間的正向關聯性就較強,符合預期推測,假設3獲得支持。

我們采用Baron 和Kenny(1986 )提出的檢驗中介變量的3個步驟來進行檢驗:(1)自變量影響因變量;(2)自變量影響中介變量;(3)控制了中介變量后,自變量對因變量的作用消失了,或是明顯地減少了。如果第三步中自變量對因變量的影響( 回歸系數) 不再顯著或顯著降低, 那么這個中介變量在自變量與因變量之間起到完全的中介作用;如果第三步中自變量對因變量的影響(回歸系數)與第二步中的相比是減小了, 但仍處于顯著的水平, 那么中介變量是起到部分的中介作用。結果顯示,家長式領導與心理所有權顯著正相關(M8,β=040,p<001);家長式領導與促進焦點顯著正相關(M6,β=021,p<001);當把家長式領導、促進焦點同時放入回歸模型后,家長式領導仍然與心理所有權顯著正相關,但回歸系數減少,從04(M8,β=040,p<001)減少至03((M10,β=030,p<001),這表明促進焦點在家長式領導與心理所有權之間起部分中介作用,假設4得到支持。

五、 結論與討論

本研究從個體傳統價值觀和組織情景家長式領導兩個視角研究員工心理所有權的影響因素,并在此基礎上構建人-境交互作用模型,將這兩個視角加以整合,檢驗在影響個體心理所有權的過程中,傳統價值觀與家長式領導之間的交互效應。本研究發現:(1)員工的傳統價值觀會影響他們的心理所有權表現,其中集體主義傾向和個人傳統性對心理所有權具有顯著的正向預測效果;(2)家長式領導對員工的心理所有權具有顯著的正向預測效果,促進性焦點在其中起部分中介作用;(3)家長式領導對傳統性與心理所有權之間的關系存在顯著的調節效應。當家長式領導較弱時,傳統性與心理所有權之間的關系較強。家長式領導對集體主義與心理所有權之間關系的調節作用沒有得到驗證。這在一定程度上說明,家長式領導與高傳統性員工的期望和要求更匹配,其提供了與員工個體特征一致的情景條件,能夠調節個體特征對其心理和行為的影響。李銳等(2012)研究指出威權領導與員工心理所有權呈顯著負相關,并且對員工集體主義傾向與其心理所有權之間的關系具有顯著的調節作用:在領導者高威權作風的情況下,集體主義傾向與員工心理所有權之間并無顯著相關性;在領導者低威權作風的情況下,集體主義傾向與員工心理所有權之間存在顯著正相關。我們認為,本研究結論與李銳等并沒有完全相悖,這是因為我們考察的是家長式領導,而不是單純的威權領導,這可能是威權領導與仁慈領導、德行領導存在著交互影響作用而導致家長式領導在整體上對集體主義和心理所有權關系調節作用不顯著。已有研究已經指出需要加強家長式領導三元理論對員工的心理和行為的影響,如李輝等(2014)探討了家長式領導的仁慈領導、德行領導、威權領導對員工創新行為的直接、交互和中介影響機制[52]。未來研究可更細化家長式領導的各維度以及其交互作用對個體傳統價值觀與心理所有權關系的調節效應的研究,更全面地理解家長式領導、個體傳統價值觀對心理所有權的效用。

(一)理論意義

心理所有權的成因和動機機制是研究的焦點,但當前基于中國本土情景的實證研究較少。本文從中國傳統文化的角度來揭示心理所有權的獨特影響因素,呼應了徐淑英、張志學等學者號召的將文化價值觀作為自變量或調節變量引入管理研究,以更好地實現組織管理理論的情景化,構建中國管理理論以便更好地指導中國管理實踐。

本研究的理論貢獻在于:(1)本研究采用多維度的心理所有權測量量表,不僅可以全面更好地詮釋心理所有權的來源,而且也避免了單因素心理所有權測量量表的題項表達中國員工難以理解的問題,從而保證了研究結論的有效性。(2)本研究基于社會心理和社會認知理論,構建一個概念模型,整合個體特征和情景因素,檢驗了集體主義、傳統性和家長式領導等典型中國特征因素對心理所有權的顯著正向影響作用,較好地解釋了心理所有權成因的復雜性,并且把家長式領導作為重要的情景因素探討其對傳統價值觀與心理所有權的調節作用,豐富了在東、西文化情景下員工心理所有權的影響因素研究,為培育和管理心理所有權奠定理論基礎,為管理者全面認識和有效管理員工心理所有權提供了新的思路和方法。(3)本研究基于調節焦點理論探討家長式領導對心理所有權影響的作用機制,拓展了心理所有權產生的內在心理機制研究。以往研究主要是基于社會交換理論來揭示領導行為對員工心理所有權的直接影響,較少地探討其作用機制,更沒有心理所有權產生的心理機制研究。本研究則是從調節焦點理論解釋了家長式領導是如何通過促進焦點來引導員工心理所有權的,豐富了家長式領導對心理所有權產生影響的認知心理機制研究,在一定程度上補充了社會交換理論的不足。

(二)實踐啟示

“主人翁”精神是員工表現積極組織行為的重要內在心理因素。當前,由于我國正處于經濟社會轉型時期,雇傭關系發生了巨大的變化,員工“主人翁”精神缺失,導致了較多的負向消極的工作心理和行為,這不僅影響企業持續發展,而且還可能引發嚴重的社會問題,所以如何培育和管理主人翁精神就成為企業管理的重中之重。根據本研究結論,首先,員工心理所有權受到員工個體價值觀的影響,組織在招募和甄選員工時,不僅考慮員工的專業知識和能力,更要考察其傳統價值觀,而且在企業日常管理中從傳統文化價值觀來塑造企業文化并實施相應的管理措施,強化員工傳統價值觀,以期員工對組織產生心理所有權,表現出更多的積極組織行為,促進組織發展;其次,家長式領導可以激發員工心理所有權,并且負向調節傳統性與員工心理所有權之間的關系,表明了中國員工對家長式領導的認可和接受,但家長式領導較強時會弱化傳統性對心理所有權的影響,所以,管理者需要注意把握家長式領導行為的強度;最后,家長式領導可激發員工促進調節焦點,進而提升員工心理所有權,這表明不能單純地從社會交換的視角來理解家長式領導與心理所有權的關系,需要關注員工心理所有權產生的內在心理機制,這樣才能更好地解釋家長式領導與員工心理所有權的關系。

(三)研究局限與展望

首先,研究樣本主要來源于珠三角地區,可能影響研究結論的適用性;本研究問卷均由員工填寫,可能存在共同方法誤差問題,但考慮到本研究涉及的變量是員工的認知和心理的變量,所以由員工填寫較為合適,更能真實反映出其認知和心理狀況。其次,本研究采用的是橫截面研究設計,無法推斷變量間因果關系。未來研究可考慮采用縱向研究設計,由于心理所有權產生可能需要較長的時間,所以可在一個時間段測量集體主義、傳統性、家長式領導和心理所有權,在相隔較長一段時間,如半年或一年后再測量心理所有權,這樣才能更好地反映出變量之間的因果關系。再次,在本研究中家長式領導是作為一個變量,未來可遵循樊景立提出的家長式領導的8種形式(如高權威高德行高仁慈、高權威高德行低仁慈等)來深入研究不同組合形式的領導行為可能對員工心理所有權造成的不同影響以及不同的調節作用[53]。在控制變量中,我們只考察了人口統計變量,未來可考慮把人格因素、組織公平、組織氛圍等因素考慮在內,更好地探討本研究變量之間的關系。最后,未來可考慮采用實驗研究方法,通過有效控制其它變量,進而使得研究結論更有效。

參考文獻:

[1]朱瑜,李云健,馬智妍,等.員工組織規避勞動合同法認知、工作不安全感與組織報復行為的關系:基于華南地區新生代員工的實證研究[J].管理評論,2014(3):113-127.

[2]Pierce,J. L.,Rubenfeld,S. A.,Susan M. Employee ownership:a conceptual model of process and effects[J].Academy of Management Review,1991,16(1):121-144.

[3]Avey,J. B.,Wernsing,T. S.,Palanski,M. E. Exploring the process of ethical leadership:the mediating role of employee voice and psychological ownership[J].Journal of Business Ethics,2012,107(1):21-34.

[4]Pierce,J. L.,Rodgers,L. The psychology of ownership and worker-owner productivity[J].Group & Organization Management,2004,29(5):588-613.

[5]李銳,凌文輇,柳士順.組織心理所有權的前因與后果:基于“人-境互動”的視角[J].心理學報,2012,44(9):1202-1216.

[6]Han,T. S.,Chiang,H. H.,Chang A. H. Employee participation in decision making,psychological ownership and knowledge sharing:mediating role of organizational commitment in Taiwanese high-tech organizations[J].The International Journal of Human Resource Management,2010,21(12):2218-2233.

[7]Pierce,J. L.,Kostova,T.,Dirks,K. T. Toward a theory of psychological ownership in organizations[J].Academy of Management Review,2001,26(2):298-310.

[8]Nancy,M.,Abhishek,S.,Fuller,J A. The relationship of locus of control and motives with psychological ownership in organizations[J].Journal of Managerial Issues,2009,21(3):383-401.

[9]Tsui,A. S. Contributing to global management knowledge:a case for high quality indigenous research[J].Asia Pacific Journal of Management,2004,21(4):491-513.

[10]Tsui,A. S.,Zhang,Z. X. Problems in management and theory construction:Strategies of high-quality indigenous management research in China[J].Journal of Chongqing University(Social Science Edition),2011,17:1-7.

[11]Zhu,H.,Chen,C. C.,Li,X. C.,Zhou,Y. From personal relationship to psychological ownership:the importance of manager-owner relationship closeness in family businesses[J].Management and Organization Review,2013,9(2):295-318.

[12]陳浩. 領導方式對員工心理所有權的影響研究[J].技術經濟與管理研究,2011(11):54-57.

[13]周浩,龍立榮. 變革型領導對下屬進諫行為的影響:組織心理所有權與傳統性的作用[J].心理學報,2012,44(3):388-399.

[14]Liu,J.,Wang,H.,Hui,Ch. et al. Psychological ownership:how having control matters[J].Journal of Management Studies,2012,49(5):869-895.

[15]陳浩,惠青山.社會交換視角下的員工創新工作行為——心理所有權的中介作用[J].當代財經,2012(6):69-79.

[16]Pierce,J. L.,Van,Dyne L.,Cummings,L. L. Psychological ownership:a construct validation study[C].Proceedings of the Southern Management Association,Valdosta,GA:Valdosta State University,1992.

[17]Law,K. S.,Wong,C.,Mobley,W. H. Toward a taxonomy of multidimensional constructs[J].Academy of Management Review,1998,23:741-755.

[18]Avey,J. B.,Avolio,B.,Crossley,C.,et al. Psychological ownership:theoretical extensions,measurement,and relation to work outcomes[J].Journal of Organizational Behavior,2009,30(2):173-191.

[19]陳浩,惠青山,奚菁. Avey心理所有權問卷的修訂及與相關工作態度的關系[J].廣東工業大學學報:社會科學版,2012(1):31-38.

[20]馬躍如,程偉波,周娟美. 心理所有權和犬儒主義在包容性領導對員工離職傾向影響中的中介作用[J].中南大學學報:社會科學版,2014(3):6-12.

[21]楊國樞,余安邦,葉明華. 中國人的個人傳統性與現代性:概念與測量,華人心理的本土化研究[M].臺北桂冠圖書公司:1991.

[22]Triandis,H. C. Individualism and collectivism. Boulder[M].CO:West View Press,1995.

[23]Wanger,J. A. Studies of individualism-collectivism effects on cooperation in groups[J].Academy of Management Journal,1995,38:52-72.

[24]李銳,凌文輇,柳士順.傳統價值觀、上下屬關系與員工沉默行為——一項本土文化情境下的實證探索[J].管理世界,2012(3):127-140+150.

[25]Moorman,R. H.,Blakely,G. L. Individualism-collectivism as an individual difference predictor of organizational citizenship behavior[J].Journal of Organizational Behavior,1995,16:27-42.

[26]Cohen,A.,Keren,D. Individual values and social exchange variables[J].Group & Organization Management,2008,33:425-452.

[27]楊國樞. 家族化歷程,泛家族主義及組織管理[M]//鄭伯塤,黃國隆,郭建志.海峽兩岸之組織與管理.臺北:遠流出版公司,1998.

[28]姜定宇,鄭伯塤,任金剛. 組織忠誠:本土建構與測量[J].本土心理學研究,2003(19).

[29]楊國樞.華人心理的本土化研究[M].臺北桂冠圖書公司:2002.

[30]Farh,J. L.,Hackett,R. D.,Liang,J. Individual-level cultural values as moderators of perceived organizational support-employee outcome relationships in China:Comparing the effects of power distance and traditionality[J].Academy of Management Journal,2007,50(3):715-729.

[31]Salancik,G. R.,Pfeffer,J. A social information processing approach to job attitudes and task design[J].Administrative Science Quarterly,1978,23(2):224-252.

[32]鄭伯塤,周麗芳,樊景立. 家長式領導:三元模式的建構與測量[J].本土心理學研究,2000(14):3-64.

[33]Chung,Y. W.,Seoul,J. G. The moderating effects of collectivistic orientation on psychological ownership and constructive deviant behavior[J].International Journal of Business and Management,2011,12(6):65-77.

[34]田在蘭,黃培倫. 基于自我認知理論的家長式領導對建言的影響[J].科研管理,2014,35(10):150-160.

[35]Higgins,E. T. Promotion and prevention:Regulatory focus as a motivational principle[M]\\in M P Zanna (Ed.). Advances in experimental social psychology. New York,NY:Academic Press,1998,30:1-46.

[36]Kark,R.,Dijk,D. V. Motivation to lead,motivation to follow:the role of the self-regulatory focus in leadership processes[J].Academy of Management Review,2007,32(2):500-528.

[37]Brockner,J.,Higgins,E. T. Regulatory focus theory:Implications for the study of emotions at work[J].Organizational Behavior & Human Decision Processes,2001,86(1):35-66.

[38]Crowe,E.,Higgins,E. T. Regulatory focus and strategic inclinations:Promotion and prevention in decision making[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1997,69(2):117- 132.

[39]Deci,E. L.,Ryan,R. M. The “what” and “why” of goal pursuits:Human needs and the self-determination of behavior[J].Psychological Inquiry,2000,11:23-34.

[40]李磊,尚玉釩,席酉民. 基于調節焦點理論的領導對下屬影響機制研究[J].外國經濟與管理,2010(7):49-56.

[41]周冉,段錦云,田曉明. 情境相關性及其對“特質-工作結果”的調節作用. 心理科學進展,2011,19(1):132-141.

[42]Lord,R. G.,Brown,D. J. Leadership,values and subordinate self-concepts[J].Leadership Quarterly,2001,12:1-21.

[43]楊國樞. 華人社會取向的理論分析[M]//楊國樞,黃光國,楊中芳.華人本土心理學.重慶:重慶大學出版社,2008.

[44]Earley,P. C. East meets West meets Mideast:further explorations of collectivistic and individualistic work groups[J].Academy of Management Journal,1993,36(2):319-348.

[45]Farh,J. L.,Earle,C.,Lin,S. C. Impetus for action:a culture analysis justice and organizational citizenship behavior in Chinese society[J].Adminstrative Science Quarterly,1997,42(3):421-444.

[46]Lockwood,P.,Jordan,C. H.,Kunda,Z. Motivation by positive or negative role models:Regulatory focus determines who will best inspire us[J].Journal of Personality and Social Psychology,2002,83(4):854-864.

[47]史青.個體調節焦點對領導行為有效性調節效應的實證研究[J].西南大學學報:社會科學版,2011(3):117-121.

[48]Podsakoff,P. M.,Mackenzie,S. B.,Lee J. Y.,et al. Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remendies[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(5):879-903.

[49]Baron,R. M.,Kenny,D. A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:conceptual,strategic and statistical considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51:1173-1182.

[50]Aiken,L. S.,West,S. G. Multiple regression:Testing and interpreting interactions[M].Sage:Thousand Oaks,CA:1991.

[51]劉軍.管理研究方法——原理與應用[M].北京:中國人民大學出版社,2008:348-352.

[52]李輝,丁剛,李新建.基于家長式領導三元理論的領導方式對員工創新行為的影響[J].管理學報,2014(7):1005-1013.

[53]樊景立.華人組織中的家長式領導[EB/OL].[2013-02-06].[2009-12-09].Http://www.trainingmag.com.cn/Article/Articldetail/777010499036.aspx.

(責任編輯:李江)