溫室氣體溫室效應的實驗探究

劉天飛 曹開奉 王偉群

摘要:已有的教材和期刊上設計的“溫室效應模擬實驗”或沒有在溫室效應發生原理的基礎上設計,或實驗的結果不太理想,或有些技術問題沒能妥善解決。在室內用紅外燈照射,數據用溫度傳感器來采集,采用這樣的設計制作溫室效應模擬實驗裝置進行探究實驗, 能夠避免天氣、氣溫等無關變量的干擾,有利于學生理解和掌握溫室效應環境問題的發生原理。

關鍵詞:溫室氣體;溫室效應;實驗探究

文章編號:1008-0546(2016)05-0078-03 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2016.05.031

一、引言

1824年,法國科學家傅里葉發現大氣層能夠捕捉長波輻射,從地球表面輻射出去的熱量被大氣層捕捉后,溫暖了地球而不是被反射回太空去了。這一現象被后來的科學家稱為“溫室效應”。“自然溫室效應”是使地球適合人類和動植物生存的重要條件,但增強的溫室效應是目前全球性環境問題之一。從上個世紀五十年代開始,科學家們認為這種溫室效應是由于人類的活動所產生的二氧化碳等溫室氣體增多所導致的,而不斷升高的地球表面溫度,以及它對地球的生態系統可能形成的巨大危險,使得溫室效應成為重要的環境教育內容。

要使學生更好地理解溫室效應是與人類的活動直接相關,自覺養成綠色生活方式,讓學生理解溫室效應發生的原理是必要的。一些教材和期刊文獻上已有設計的“溫室效應模擬實驗”,第一類模擬實驗是根據溫室效應的結果設計的,如用塑料瓶或燒杯倒扣在盛有土壤或黑色卡紙的盤中,通過觀測并記錄這個“微型溫室”內外溫度的差異以說明溫室的存在 [1-2]。第二類實驗是以證明二氧化碳是溫室氣體為目標而設計,通常是通過一瓶空氣和一瓶二氧化碳放在陽光下或白熾燈下照射,觀測并記錄兩種氣體中溫度計的差異以說明二氧化碳是溫室氣體[3,5]但這些實驗或沒有在溫室效應發生原理的基礎上設計,或實驗的結果不太理想,或有些技術問題沒能妥善解決,也有一些質疑和商榷文章[6]。

為了使學生通過實驗來驗證、理解和掌握溫室效應環境問題的發生原理, 我們通過研究溫室氣體產生溫室效應的原理,設計制作了溫室效應模擬實驗裝置, 就其實驗方法和結果進行了較深入的研究。

二、溫室氣體產生溫室效應的原理

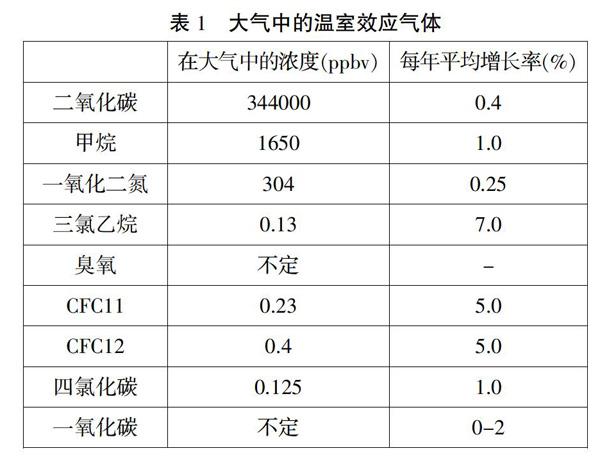

聯合國《氣候變化框架公約》把“大氣中吸收和重新釋放紅外輻射的自然和人為的氣體成分”稱為溫室氣體[7]。大氣中最主要的溫室氣體是二氧化碳和水蒸氣, 也還有其它含量較少的氣體。它們在大氣中的含量及每年的增長率如表1所示[8]:

溫室氣體產生溫室效應的原因是由于它們能讓太陽短波輻射自由通過射入地面,而地面增暖后放出的長波輻射卻能被它們強烈吸收,導致大氣變暖。通常透射到大氣中的長波輻射約有70~90% 在7000~13000nm范圍,屬于紅外輻射,是一種能量流。溫室氣體是具有紅外吸收活性的,吸收的紅外輻射線的譜帶范圍為7000~18000nm,這種紅外吸收可以使溫室氣體分子發生振動或轉動,能量的一部分變成熱能,導致溫度升高。

分子能否吸收紅外線與分子結構有關。若分子是極性分子或有極性鍵,則可發生有偶極矩發生變化的振動,這樣能引起可觀測的紅外吸收光譜。若分子為非極性鍵形成的非極性分子,偶極矩為零,則分子振動不能產生紅外吸收。

三、溫室氣體溫室效應實驗的探究

1. 實驗氣體的選擇和制備

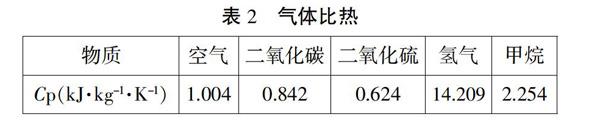

常見的溫室效應模擬實驗是比較二氧化碳和空氣在陽光或白熾燈下升溫的快慢。為了更全面地驗證溫室氣體的溫室效應原理,我們還選取了甲烷、二氧化硫和氫氣做實驗,其中甲烷和二氧化硫是大氣中存在的溫室氣體,氫氣雖不是溫室氣體,選擇的理由是2008年第10期《化學教育》陳錦的文章認為大多文獻實驗的溫室效應結果不是由溫室氣體產生的,而是與這些氣體的熱傳遞有關,選擇氫氣作為實驗氣體是因為氫氣的比熱與其他氣體有顯著差異(如表2所示),若上述理由成立,實驗中氫氣的升溫應該明顯比較低。

實驗氣體通過化學方法制備:石灰石與稀鹽酸反應制備二氧化碳,亞硫酸鈉與濃硫酸反應制備二氧化硫,醋酸鈉與堿石灰加熱制備甲烷,鋅與稀硫酸反應制備氫氣,由于水蒸氣是溫室氣體,為防止其影響實驗結果,所有收集的氣體都通過濃硫酸進行洗滌后收集。集氣瓶底部放置了一張黑色的紙,模擬和增強大地對紅外線的吸收。

2. 實驗方法和過程

(1)室外實驗,光源為太陽光,水銀溫度計測量

收集CO2、SO2、H2各一瓶,用一瓶空氣作為對照進行如圖1的實驗。從11:20分開始實驗,因為這是一天中太陽輻射最強烈的時段,每5分鐘記錄一次溫度計讀數,45分鐘后,數據的變化極其緩慢。50分鐘的數據觀測記錄如表3所示:

從這組數據可以看出,50分鐘后,四組氣體的溫度都升高了,空氣的溫差為7.8℃, SO2為8.3℃, CO2為11.8℃,H2為5.9℃。其中CO2、SO2升溫較快,體現溫室效應, H2升溫最慢,但與空氣的差異不大。

該實驗儀器和方法都比較簡單,但最大的問題是多次實驗的重復性差,有時甚至數據與上面的結果是相反的,分析可能的原因有:①不同的溫度計本身就存在著誤差,很難找到初始溫度相同的溫度計。②不同時間段溫度變化的差值本身小,用肉眼讀數時存在著的誤差相對較大。③讀數受環境的影響很大,有時一片云彩遮住陽光,數據就會發生變化。

(2)室外實驗,光源為太陽光,溫度傳感器測量

為了避免溫度計之間以及讀數時的誤差,筆者用溫度傳感器代替了溫度計進行實驗,如圖2所示。考慮到實驗教學的可行性,改進后的實驗按照時間的先后順序分成兩組進行,第一組為空氣和CO2,12點左右開始實驗。第二組為SO2和H2,下午1點左右開始實驗。實驗結果如圖3:

從圖中可以看出,第一組中CO2的升溫速度略高于空氣,第二組中SO2的升溫速度明顯高于H2,但差異不大。相對于水銀溫度計,溫度傳感器顯示出的結果更一目了然。但是也存在著一些問題:①由于儀器敏感度的提高,測量的精確度變好,測量的時間不同,環境的影響更明顯。如上圖中第二組測量時間較晚,陽光開始變弱,外界環境的氣溫有所變化,對結果有影響。②雖然從圖中可以看出不同氣體的一些差異,但并不是非常明顯,受到外界氣溫的影響依然很大。

(3)室內實驗,光源為紅外燈,溫度傳感器測量

為了克服天氣和環境對實驗結果的較大影響,更方便學生在課堂中實驗,且考慮到溫室效應過程中主要吸收是長波紅外光,我們用紅外燈代替太陽作為光源,在室內進行實驗。實驗裝置如圖4所示。

開始時為節省時間,采用兩個溫度傳感器同時測量,但結果發現在紅外燈的不同位置、開燈時間不同,溫度變化也不同。最后我們先開燈,待溫度穩定后,用單個傳感器,把集氣瓶放在紅外燈的同一位置分別測量。同時待溫度升高到有明顯差異后,撤去光源,讓其自然冷卻,實驗結果如圖5:

從實驗結果曲線中可以看出,升溫速度由快到慢依次是甲烷、二氧化碳、氫氣、空氣,冷卻速度由快到慢依次是空氣、氫氣、甲烷、二氧化碳。由此可見二氧化碳、甲烷有較明顯的溫室效應。氫氣沒有明顯的溫室效應,溫度的升降與空氣略有差異,但沒有顯著差異。

這個實驗也說明,實驗過程中溫度的升高與熱傳遞有關,溫度的差異并非由熱傳遞決定,否則氫氣溫度的變化應該與其他氣體有顯著差異。可見光照在該實驗中起到了決定的作用。

四、結語

溫室氣體的溫室效應實驗可以通過實驗驗證。但實驗氣體、儀器、方法都需要慎重選擇,還要考慮其他方面的影響:

1. 實驗影響因素復雜,要盡可能控制條件的一致性

在實驗的探究過程中,溫室效應模擬實驗受到多重因素的共同影響。包括光線的類型和光的強弱,環境溫度的高低,放置的位置等。若想使實驗現象更明顯,結論更具有說服力,應當采取單一變量的方法,盡量控制其他無關變量的一致性。

2. 大氣中氣體成分和變化復雜,一種氣體是否是溫室氣體要多角度考慮

真實的環境一種氣體夠不夠格當溫室氣體,除了考慮它是否具有較強吸收紅外光的能力外,還應考慮它在大氣中的含量和持續的時間。CO2成為人們最為關注的溫室氣體的原因除了它吸收紅外射線的能譜范圍在12500-17000nm外,它在空氣中的含量相對較高,平均壽命很長,達200年左右。

3. 真實大氣溫度變化復雜,溫室效應產生的原因仍在探索中

采用模型模擬溫室效應雖然具有一定的合理性,但是和真實的環境還存在很大的差異。有科學家提出大氣溫度的持續升高可能的原因是多重的,如地熱的影響。也有科學家發現在距今42萬年內,地球一共有過四個高溫期,其中距今33萬年和13萬年左右的兩個高溫期的平均氣溫明顯高于近一萬年來的高溫期的平均氣溫。這一發現有力的挑戰了“溫室效應”理論關于地球氣溫升高緣于人類和工業活動的觀點[9]。

當然溫室氣體的溫室效應實驗的探索還是有價值的,這畢竟為學生提供了一條驗證溫室效應理論的途徑,使學生體驗科學探究的過程。

參考文獻

[1] 薛花亮.模擬溫室效應的一種演示實驗設計[J]. 物理教學探究,2007,(11):55-56

[2] 盛華.“溫室效應”實驗二則 [J]. 中學地理教學參考,2005,1-2

[3] 陸斌.溫室氣體對氣體影響的模擬實驗[J].教學儀器與實驗,2006,(02)

[4] 譚文生.溫室效應模擬實驗演示器[J].化學教育,2007,(08)

[5] 全海松,楊士軍.用實驗證明二氧化碳是一種溫室氣體[J]. 中學地理教學參考,2005,(09)

[6] 陳錦.對溫室效應模擬實驗的商榷[J].化學教育,2008,(10)

[7] 戴君虎,晏磊,溫室效應及全球變暖研究簡介[J].世界環境,2001,(04):18-21

[8] 何奕工.溫室效應氣體[J].世界環境,1988,(01)

[9] 高登義.地球有過四個高溫期,全球變暖并非溫室效應[J].生態經濟,2004,(05)