程派經典《荒山淚》一曲悲歌傳至今

廢老

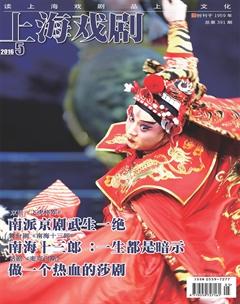

2016年4月,北京長安大戲院舉辦的“紀念趙榮琛先生誕辰100周年系列活動”連續三天演出的最后一天,是張火丁主演的《荒山淚》。隔著攢動的人頭,看到張火丁謝幕時深情一躬,聽到她表達了對趙師的懷念之情:“《荒山淚》這出戲,我唱過很多場,但今天的演出對我來講,有著特殊的意義,為紀念我的恩師趙榮琛先生百年誕辰。這出戲是他1993年傳授給我的,所以,今天我的心情也特別激動。接下來我再給大家演唱一段我的師傅早期創排的劇目《火焰駒》選段。”

從不多言一句的張火丁,在舞臺上面對諸多觀眾,說了這一段話,表達的是她懷念恩師的心聲,真情滿滿,真誠實在,聽來讓人動容、淚目。

經典的傳承

《荒山淚》編于1929年,程硯秋在1931年首次演出,恰是民國期間軍閥連年混戰,民不聊生的時期,現實頗可與舞臺對應。《荒山淚》把“苛政猛于虎也”這句出于《禮記·檀弓下》的圣人之語,具體而微地賦予一個家庭,一位女性身上,通直卻不乏文采的唱詞與程派剛綿相濟的唱腔、傳神達意的身段珠聯璧合地結合起來,修煉成為京劇舞臺上的經典劇目。雖然往往因為曲高而和者寡,但其在描摹布衣草民的生命脆弱,在反映人之渺小卑微,在哀嘆統治與被統治的可悲可慘各方面,都表現出了出乎其類的高品,是其他劇目所不具備,也是不能比擬的。這出戲不僅是劇目創作上的轉折,也是程派藝術在精神境界的一次升華。體現于程本人的思想變化也很明顯,1932年,在收荀令香為徒的同時,程將自己的名字中的“艷”改為“硯”。

《荒山淚》的電影劇本由吳祖光對舞臺劇本稍做整理,程硯秋對新添加的詞進行編腔,最終拍攝為彩色戲曲影片,成為程硯秋唯一留于世的藝術影像。《荒山淚》電影與程硯秋的舞臺演出有一定區別,從張火丁為程的音配像對比便可知。

1956年3月30日,為拍攝電影再度創作的《荒山淚》在北影演員劇團禮堂彩排演出。據吳祖光的記憶,這是程硯秋一生中最后一場演出。1958年,程硯秋逝世。在《鎖麟囊》之前,《荒山淚》是程硯秋最喜歡的一出戲。我想一則是因為戲品之高,另一則,也還是這出戲蘊含的戲曲本真元素的豐富性,千錘百煉后經得起推敲的程式之美。

程派弟子中,這出戲最好的繼承者當屬趙榮琛。在十五六歲的少年時,趙榮琛就看過《荒山淚》,一下子被迷住了,由迷而學,從此開始鉆研這出戲。1940年,身在重慶的趙榮琛通過許伯明介紹,投帖拜師,程硯秋來函指導技藝,并給他寄去不少劇本,其中包括《荒山淚》。但在這個階段,他始終未正式演出過《荒山淚》。趙榮琛是怕演得不地道,走了樣,對不起還沒見過面的師尊,有損先生聲譽。1946年在上海,趙榮琛補辦拜師禮。拜師后,在上海期間,程硯秋將諸多程派劇目親傳予趙,《荒山淚》當然在其中。

一直以來,《荒山淚》都是趙先生最具號召力的劇目。據說,傳統戲恢復后的上世紀80年代,在各戲碼不給力的時候,北京京劇院會及時地貼出趙榮琛先生的《荒山淚》,以保證票房熱度。

趙榮琛的舞臺演出與師尊程硯秋有不同,無論是場次的刪減、編排次序,還是扮相、唱腔的細節,這些改變,也得到了程硯秋的肯定。趙初演《荒》的時候,程先生看了演出說:“有些小地方雖然同我不一樣,但是不錯,人物的感情出來了,唱腔和身段都還規矩。”趙榮琛的《荒山淚》在場次上做了藝術的取舍,雖時長不足,但劇情更為緊湊,精練,演來更加感人。

1993年,趙榮琛以《荒山淚》傳授張火丁,以戲帶藝,盡傳程派精髓,并收張火丁為關門弟子。無論唱做,張火丁完全遵照趙師所傳授,又有精進,她演出了程派的精髓、趙師的韻致和自己的神采。

近年,張火丁分別在北京、天津、上海三個不同的城市演出過該劇。人物氣韻不斷、貫穿始末的要數2005年6月在北京長安大戲院紀念趙榮琛先生的演出;可以擇取精華,堪為經典的是2010年3月在上海天蟾舞臺的演出,比如《逃山》一折,精彩至極,無語贊嘆。

正是通過《荒山淚》,趙榮琛把對程派藝術的理解與感悟,對戲曲藝術法度與程式的表現方式,完整地傳授給了張火丁,并深刻地影響了張火丁對戲曲、程派藝術的認識與理解,并支持了她在演繹全新劇目時候的創作法則。此即張火丁所說趙師對她的“點透”。

趙跟隨程,是1946年至1949年,張跟隨趙,是1993年至1996年,時間都不長,他們的繼承方式,更多是遵著老師的“點透”,根據自己對藝術的理解力、感悟力和表現力,去展現流派精神與戲曲藝術之美。

在《荒山淚》《春閨夢》這兩個劇目中,我們能夠看到當代京劇舞臺上對傳統經典最高水準的演繹,這來自于張火丁,來自于張火丁對趙榮琛,趙榮琛對程硯秋的高標準的繼承。

最佳的演繹

現今舞臺,《荒山淚》最佳當屬張火丁。

我們對于戲曲審美的追求,毫無疑問是古典的、含蓄的,尤其是戲曲中的女性。如果從體型這一個層面來描摹所謂的古典,我們希望看到的是頷首含胸的消瘦之美,而不是昂首挺胸的性感之美。張火丁在舞臺上的一站一坐,一招一式恰恰符合了這樣的審美需求。這在《荒山淚》的張慧珠身上有精致的體現。

第一場《祝壽》,是極簡的。張火丁穿海藍花褶子,外罩青色大飯單,手端托盤,款步出場,嫻靜雅致,清爽得無可挑剔。她柔和的表情,平順的姿態,隨在丈夫身后,完全是一個孝順的兒媳婦的形象。而此后,隨著劇情變化,張慧珠遭遇種種不幸,張火丁以自己的藝術感悟與人生體驗賦予人物心理轉折所需,結合她純熟精煉的戲曲程式與演唱技藝,進行了淋漓盡致的發揮。臺上是劇中人物的悲情,臺下是觀眾全情投入的藝術享受。

之后,待夫的《夜織》是《荒山淚》一劇演唱的核心、程派的著名唱段,亦是京劇最為經典的唱段之一。有形容該唱段聽來有“大雨潑墨”之感,十分精當。

“譙樓上二更鼓聲聲送聽,父子們去采藥未見回程。對孤燈思遠道心神不定,不知他在荒山何處安身?”要把這段【西皮慢板】唱出長夜漫漫愁煞人的意味,是極不容易的。單論唱,“譙樓上”三個字一出口,若沒能把這段唱的尺寸和節奏唱準確,那一開始就失敗了;若論表,出場的神情、身段、水袖位置與臺步一起構成的動中有靜、靜中含動、外如水內焚火的狀態和場景,若不足不夠,那也是失敗的。

看趙榮琛的《夜織》,其眼神、身段與唱腔的結合甚為準確、精妙。張慧珠的出場,身上帶著一個“靜”字,不是躡手躡腳,是身上的一股氣,定住之后便是一個遠望。人是靜的,內心卻不是,眼為心聲,看他第一句“譙樓上”的眼神,時而聽更鼓之聲,時而收回來,合一下眼皮,沉思的樣子,再凝神,但瞬間又散,依舊是游移不定,交代的是內心的不安,甚至焦慮、哀愁。這只是內心,現場的情景依然是嬌兒伏幾而臥,等待翁婿的寂靜長夜。因此,他身上的各種動作表達都是“夜深人靜”。“父子們去采藥未見回程”的眼神要送到很遠,遠到山上去,凝注了,內容是擔憂,在拖腔中,眼神有些呆狀,是因為她的心去山上了。

凝遠、收神、沉思的不斷交替,使這場戲的眼神運用非常多,眼用不好,戲就唱不好。凝不住,打不遠,放空了收不回,張慧珠的心就是散的。人物情感撐不住,戲就斷裂,這個夜就不可能寂靜漫長,就不會有“熬”的感覺。到【搖板】“你爹爹到如今未轉家門”后,趙榮琛的這一整段會讓我有汗毛直豎,身體森然一凜的感覺。

若論念,《搶子》中“可憐我家不幸,我公與我丈夫只因覓錢納稅,去往山中采藥,俱已喪生虎口。如今只有這孤門獨子接續香煙。懇求軍官不要將他帶去。若是將他帶去,豈不就把我高氏門中香火斷去了,軍官哪……”這一大段,程派念白綿軟中透著剛勁的特征表現明顯,是最吃功夫的。趙師念來字斷聲續,抑揚頓挫,情感充沛,感人淚下;張火丁堅持“一口氣”的念法,字字催緊,有一氣呵成之感,亦是動人心魄。而在催稅、搶子、哭婆婆、逃山前等不同情境下,均有情感各異的念白。公爹、丈夫喪生虎口,兒子被搶掠,婆婆從命懸一線到離她而去,巨大悲痛強壓在胸,張慧珠一次次一聲聲懇求,哀哀可憐,一段段的念白由張火丁的女性柔弱之軀發出,不由人潸然拭淚。

“他人好似我夫面,怎不回頭交一言。”《逃山》的大圓場,張火丁腳下節奏的變換得當自如,洗練簡潔,體如水上飄萍;水袖迅疾剛烈,干凈如裁。想她在之前的場次中還有許多美不勝收之處,該點無數個贊,如《夜織》中隔窗聽聲的身段,經得起所有角度去觀賞的美,《搶子》中“大鵬展翅”的水袖護子,伴隨“屁股座子”的白練裂空,與鮑世德的高矮相,下蹲回望……僅從戲曲技巧、程式的元素去看,這也是一出只要她一出場便不能眨眼閉耳的好戲。《逃山》時水袖身段結合出來的各種造型之美,在一身富貴衣的張慧珠的身上毫無違和感,正是因為這些才成就了真正的青衣之美,戲曲之美。

張慧珠瘋不瘋,其實與她所在的世界無關了,因為在這個世界中可以挽救她的卻在迫害她,真正關心她的卻無力挽救她,甚至即將步她后塵。所以,我寧愿相信張不過是選擇了一種擺脫苦難的方式,如果非要以世俗的眼光去評判她精神失常,那依然是在要她繳納精神上的餉銀。

不都在喊“升官了”嗎?對,都去喊“升官了”吧。“官做賊,賊做官,混愚賢。哀哉可憐。”(元,無名氏散曲《醉太平》)