孟超因鬼戲《李慧娘》蒙難始末

雷輝志

上世紀(jì)六十年代初,原左聯(lián)成員,曾與馮乃超、夏衍等人一起創(chuàng)辦藝術(shù)劇社的人民文學(xué)出版社副總編輯兼戲劇編輯室主任孟超,在時(shí)任中央文教小組副組長(zhǎng)康生的支持下,創(chuàng)作了深受廣大觀眾贊賞和戲劇界好評(píng)的新編昆曲《李慧娘》。誰知,隨著政治氣候的變化,康生為洗脫“嫌疑”,竟“翻臉不認(rèn)帳”,態(tài)度來了個(gè)180度大轉(zhuǎn)彎,他串連江青,制造了一起文藝界的罕見冤案:將《李慧娘》打成“反黨毒草”, 將孟超定為“叛徒”,開除黨籍,最后終使一代戲劇名家含恨辭世。

創(chuàng)作《李慧娘》前已是文藝界名士

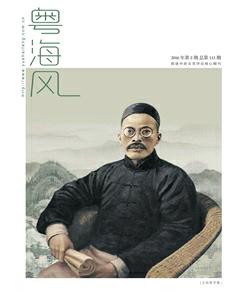

孟超(1902—1976),原名憲啟,又名公韜,字勵(lì)吾,筆名東郭迪吉、林青、林默、迦陵等。山東諸城城關(guān)鎮(zhèn)人。

孟超自幼好學(xué),興趣廣泛。1914年畢業(yè)于其父、叔創(chuàng)辦的敬業(yè)國(guó)民學(xué)校,旋即考入縣立高等小學(xué)。1917年考入濟(jì)南省立一中,同年底,因參與學(xué)潮被學(xué)校開除。1919年,“五四”運(yùn)動(dòng)波及諸城,他參加徐寶梯(陶鈍) 等組織的“反日會(huì)”。1924年秋,考入上海大學(xué)中文系,投身革命活動(dòng)。1925年“五卅慘案”后,返原籍發(fā)動(dòng)組織“五卅慘案后援會(huì)”,是年加入中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)。1926年加入中國(guó)共產(chǎn)黨。時(shí)值國(guó)共合作,他任國(guó)民黨上海大學(xué)區(qū)分部執(zhí)行委員、國(guó)民黨上海特別市黨部干事。1927年,“四一二”反革命政變后,上海大學(xué)被查封,輟學(xué)。不久赴武漢參加全國(guó)第四次勞動(dòng)大會(huì),后到全國(guó)總工會(huì)宣傳部工作,同年出版首部詩(shī)集《候》。1928年在上海與蔣光慈、阿英等人組織太陽(yáng)社,創(chuàng)辦春野書店及《太陽(yáng)月刊》,參與籌建中國(guó)左翼作家聯(lián)盟,翌年冬,與馮乃超、夏衍等人創(chuàng)辦藝術(shù)劇社,倡導(dǎo)革命文學(xué)。

1930年4月起,孟超相繼任中共上海市閘北區(qū)行動(dòng)委員會(huì)宣傳委員、 上海市總工聯(lián)宣傳部長(zhǎng)。1932年3月,組織滬西紗廠工人罷工,被捕。次年7月保釋出獄, 自此與黨組織失掉聯(lián)系。遂輾轉(zhuǎn)北平、山東等地,以教書、撰稿謀生。1935年夏,在青島與王統(tǒng)照、老舍、臧克家等創(chuàng)辦《避暑錄話》文藝副刊,并為之撰文。

“七七事變”后,孟超投身抗日。翌年起先后任國(guó)民黨第五戰(zhàn)區(qū)第十一集團(tuán)軍宣傳隊(duì)長(zhǎng)、三十一軍政治部干事、廣西綏靖公署國(guó)防藝術(shù)社總干事等職。1939年夏,赴桂林文協(xié)分會(huì)工作,任桂林文協(xié)理事,桂林師范學(xué)院教授,并致力于雜文、歷史小說創(chuàng)作。1940年8月與夏衍等創(chuàng)辦雜文刊物《野草》。1941年輯雜文為《長(zhǎng)夜集》出版。1944年秋,日軍進(jìn)犯桂北,他被迫轉(zhuǎn)赴貴陽(yáng)、昆明,并任昆明文協(xié)理事。1946年夏到重慶,任《萌芽》月刊編委,先后兼教于中正中學(xué)、 西南大學(xué)。 同期,還參加編輯《西南日?qǐng)?bào)》副刊“高原”。1947年6月,他參與學(xué)生抗暴斗爭(zhēng)遭反動(dòng)當(dāng)局通緝, 只身去香港,任《大公報(bào)》旬刊“漫畫漫話”、《新民報(bào)》“藝術(shù)周刊”編輯,并為《大公報(bào)》《文匯報(bào)》撰稿。1948年7月參加茅盾主編的《小說月刊》任編輯,同年11月,重新加入中國(guó)共產(chǎn)黨。1949年初由香港取道朝鮮赴東北、華北解放區(qū)。回大陸后歷任華北人民政府教科書編委會(huì)委員,總署圖書館副館長(zhǎng),出版總署圖書期刊部秘書,人民美術(shù)出版社創(chuàng)作室主任。1952年加入中國(guó)作家協(xié)會(huì)。1957年調(diào)任戲劇出版社副總編輯。1961年調(diào)任人民文學(xué)出版社副總編輯兼戲劇編輯室主任。

孟超曾在我國(guó)文壇上馳騁半個(gè)世紀(jì)。在白色恐怖籠罩的國(guó)民黨統(tǒng)治區(qū),他長(zhǎng)期從事著革命文藝活動(dòng),生活刻苦,寫作勤奮,有詩(shī)集《候》、《殘夢(mèng)》,小說集《沖突》,歷史小說《骷髏集》等問世。孟超尤擅雜文,出版過《長(zhǎng)夜集》、《赤偃草》等。他曾致力于野史、稗官小說之類,所寫雜文別具一格,尖銳潑辣,針砭時(shí)弊,有力地抨擊了國(guó)民黨的反動(dòng)統(tǒng)治。建國(guó)后繼續(xù)活躍于文壇,兼務(wù)雜文、戲劇,常在報(bào)刊發(fā)表文章。1959年冬天,他應(yīng)北方昆曲劇院的約請(qǐng),將《紅梅記》改編為《李慧娘》,獲得觀眾及戲劇界空前好評(píng)。也正是這部戲劇,帶給了他含冤逝世的凄涼的晚年。

《李慧娘》演出后,獲得廣泛的贊揚(yáng)。

《紅梅記》是明代戲曲作家周朝俊(夷玉)所作傳奇劇本。寫的是南宋時(shí)書生裴禹同盧昭容相愛,受權(quán)奸賈似道迫害,歷經(jīng)磨折終于結(jié)合的故事。劇中有賈似道侍妾李慧娘,因在西湖邂逅傾盼裴生而被賈似道殺害,進(jìn)而拘捕裴禹。慧娘鬼魂與裴生相會(huì),救裴脫難,并與賈似道面辯,突出地表現(xiàn)了慧娘的復(fù)仇精神和反抗性格。

此劇在明代有袁宏道刪訂本,徐肅穎改訂本。后世昆曲及高腔,皮簧、梆子系統(tǒng)的大型地方劇種,均有據(jù)《紅梅記》改編的劇目。孟超根據(jù)玉茗堂本《紅梅記》,同時(shí)廣泛搜集和研究了有關(guān)的劇種和劇目,如秦腔《游西湖》、川劇《紅梅閣》、梆子《陰陽(yáng)扇》、京劇《紅梅閣》等,在此基礎(chǔ)上,去蕪取精,將原有34場(chǎng)的《紅梅記》,提煉為6場(chǎng)的昆曲《李慧娘》。前后埋首書案一年,于1960年春夏之交完成了初稿。改定以后,1961年在《劇本》雜志第7、8期發(fā)表,1962年5月由人民文學(xué)出版社出版單行本。

孟超改編本《李慧娘》,刪去原作中裴禹與盧昭容的婚姻故事,集中刻畫南宋末年太學(xué)生裴禹和奸相賈似道的寵妾李慧娘之間離奇、悲壯、純潔的生死戀,突出反映了賈似道荒淫誤國(guó)以及人民對(duì)他的斗爭(zhēng)。全劇敘述賈似道偕眾侍妾游西湖,被裴禹等太學(xué)生撞見。裴禹當(dāng)面痛斥奸相誤國(guó)害民的罪行。賈似道對(duì)裴禹恨之入骨,侍妾李慧娘見他英俊倜儻,不禁脫口稱贊。不料被賈似道聽到,怒不可遏,下令回府,將李慧娘殺死,埋在后園紅梅閣畔;又將裴禹騙入相府,關(guān)在紅梅閣里,準(zhǔn)備第二天將他殺害。李慧娘死不瞑目,她的鬼魂又回到人間,到紅梅閣與裴禹幽會(huì),救裴脫難,并尋賈似道當(dāng)堂辯論,痛斥奸相。新編本突出描寫裴禹對(duì)南宋腐敗朝政的抨擊和李慧娘對(duì)奸賊賈似道的反抗斗爭(zhēng),突出了李慧娘的正義感,提高了全劇的思想性。經(jīng)過改編,作者成功地塑造了李慧娘這個(gè)優(yōu)美可愛,愛憎分明,伸張正義的復(fù)仇的女魂,揭露了權(quán)奸誤國(guó),寫出了愛國(guó)的正義斗爭(zhēng)。

孟超在《李慧娘》劇本的跋語中,特地說明他改編此劇的思想出發(fā)點(diǎn),“不過借此姿質(zhì)美麗之幽魂,以勵(lì)生人而已”。他說:“有人認(rèn)為李慧娘生前懦弱,死后堅(jiān)強(qiáng),雖亦感人動(dòng)人,畢竟是虛無空幻,寄希望于渺茫,也難免有過屠門而大嚼,聊以快意,無補(bǔ)于現(xiàn)實(shí);但我則終以為生前受盡壓迫凌辱,自刃當(dāng)前,漸露與權(quán)奸拼死斗爭(zhēng)之機(jī),染碧血,斷頭顱。授死不屈,化作幽魂,再接再厲,不僅為個(gè)人復(fù)仇雪恨,且營(yíng)救出自己的心佩情往之裴禹,并以庶黎為懷,念念不忘生活于苦難泥涂之眾生,如此揚(yáng)冥冥之正義,標(biāo)人間之風(fēng)操,即是纖纖弱質(zhì),亦足為鬼雄而無慚,雖存在于烏何有之鄉(xiāng),又焉可不大書特書,而予以表彰呢。”

1961年夏秋之間,《李慧娘》由北方昆曲劇院在北京正式公演。劇中主要人物,由李淑君飾李慧娘,叢兆桓飾裴禹,周萬紅飾賈似道。新編本不但突出了不畏豪強(qiáng),為民請(qǐng)命的主題,在政治上加強(qiáng)了反對(duì)南宋腐敗政權(quán)禍國(guó)殃民的斗爭(zhēng),在藝術(shù)上也吸取《紅梅閣》、《陰陽(yáng)扇》等地方戲傳統(tǒng)劇目中一些優(yōu)點(diǎn),使游湖、殺姬、幽恨、放裴、鬼辯諸場(chǎng)唱做并重,抒發(fā)了李慧娘愛憎鮮明的強(qiáng)烈感情。裴禹、賈似道等人物形象也都刻畫得比較突出。此劇經(jīng)過認(rèn)真排練,主要演員的功力高超,自始到終,唱做兼重,載歌載舞,別具風(fēng)格,表演精彩迷人。李慧娘扮演者李淑君的表演尤其出色。改編本獨(dú)創(chuàng)的《幽恨》一場(chǎng),李慧娘出場(chǎng)時(shí)用腳尖走快速的挫步,宛若凌云御風(fēng),飄然而到。整個(gè)表演不落俗套,沒有運(yùn)用噴火、變臉等特技,而以魂步、鬼紗等渲染精靈的氣氛,還穿插了騰空躍起、盤膝而落等很見功底的表演,給人以視覺、聽覺等多方面美的享受。公演受到廣大觀眾的歡迎,博得戲劇界、評(píng)論界等各界人士的熱烈贊揚(yáng)。首都各報(bào)發(fā)表的評(píng)論,無不認(rèn)為《李慧娘》是個(gè)成功作品:結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),矛盾集中。人物鮮明,文字清新。《人民日?qǐng)?bào)》發(fā)表了題作《一朵鮮艷的紅梅》的評(píng)論。《光明日?qǐng)?bào)》于1961年9月1日發(fā)表兩篇評(píng)論:《個(gè)性以辣,風(fēng)格以情——觀北昆(李慧娘)偶得》(長(zhǎng)白雁)和《略談昆曲<李慧娘>的導(dǎo)演》(鄭亦秋);8月19日還發(fā)表了陳邇冬的兩首詩(shī)詞:《滿庭芳·北方昆曲劇院上演孟超同志所編<李慧娘>》和《<李慧娘>觀后》。前者全文是:“孟老詞章,慧娘情事,一時(shí)流播京華。百花齊放,古干發(fā)新葩。重譜臨安故實(shí),牽遐思,緩拍紅牙;攖心處:驚弦急節(jié),鐵板和銅琶。堪嗟!南渡久,朝酣百戲,野哭千家。看美人碧血,沁作丹霞。鬼辯半閑堂上,奪奸膽、擊鼓三撾。渾不似,秋階蟋蟀,白露泣葭葭。”

這年8月31日,《北京晚報(bào)》發(fā)表了廖沫沙以“繁星”筆名寫的《有鬼無害論》。他曾觀看了《李慧娘》的公演。觀后寫作此文,熱情地為《李慧娘》“作護(hù)法”,贊揚(yáng)這出戲“不但思想內(nèi)容好,而且劇本編寫得不枝不蔓,干凈利落,比原來的《紅梅記》精煉”,集中最精彩的部分,充分發(fā)展了這場(chǎng)斗爭(zhēng),“是難得看到的一出改編戲”。

這篇文章是廖沫沙應(yīng)晚報(bào)記者的約請(qǐng)撰寫的。記者約稿時(shí)說:“許多人看了都覺得戲編得好,只是把李慧娘寫成鬼,舞臺(tái)上出現(xiàn)鬼魂,讓人看了總覺得不好。”廖沫沙當(dāng)時(shí)的想法是,“舞臺(tái)上常演《游園驚夢(mèng)》、《鐘馗嫁妹》等鬼魂出現(xiàn)的戲,人們不都很喜愛嗎?同時(shí)想到的是,毛澤東同志1957年《在中國(guó)共產(chǎn)黨全國(guó)宣傳工作會(huì)議上的講話》中提到過舞臺(tái)上的牛鬼蛇神無須禁絕……。”(陳海云、司徒偉智:《廖沫沙的風(fēng)雨歲月》)

廖沫沙的文章針對(duì)那些觀眾的顧慮說:“依照唯物論的說法,世界上是沒有超物質(zhì)的鬼神存在的。相信有鬼神,是一種迷信。”但在我國(guó)文學(xué)遺產(chǎn)中,許多作品“是離不開講鬼神的”。“問題在現(xiàn)代來改編舊戲,可不可以或應(yīng)不應(yīng)該接受、繼承前代人的這些迷信思想?”文章指出:“在文學(xué)遺產(chǎn)中的鬼神,如果仔細(xì)加以分析,就可發(fā)現(xiàn),它們代表自然力量的色彩已經(jīng)很少,即使它們的名稱還保存著風(fēng)、雷、云、雨,實(shí)際上它們是在參加人間的社會(huì)斗爭(zhēng)。本來是人,死后成鬼的陰魂,當(dāng)然更是社會(huì)斗爭(zhēng)的一分子。戲臺(tái)上的鬼魂李慧娘,我們不能單把她看成鬼,同時(shí)還應(yīng)當(dāng)看到它是一個(gè)至死不屈服的婦女形象。”

文章說:“是不是迷信思想,不在戲臺(tái)上出不出鬼神,而在鬼魂所代表的是壓迫者,還是被壓迫者;是屈服于壓迫勢(shì)力,還是與壓迫勢(shì)力作斗爭(zhēng),敢于戰(zhàn)勝壓迫者。前者才是教人屈服于壓迫勢(shì)力的迷信思想,而后者不但不是宣傳迷信,恰恰相反,正是對(duì)反抗壓迫的一種鼓舞。”因此,作者認(rèn)為:“如果是好鬼,能鼓舞人們的斗志,在戲臺(tái)上多出現(xiàn)幾次,那又有什么妨害呢?”

這篇文章不是從哲學(xué)意義上去肯定鬼神的存在,而是從文學(xué)意義上去贊揚(yáng)賦予鬼神形象以反抗壓迫精神的浪漫主義創(chuàng)作方法。原是一篇富于創(chuàng)見、立論新穎的好文章,不料卻和《李慧娘》一起惹來了一場(chǎng)災(zāi)禍。

康生說:“這是近期舞臺(tái)上最好的一出戲”。

康生和孟超都是山東諸城縣人。康生原名張叔平,張、孟兩家均列名于諸城四大地主(張、臧、王、孟)。(在這樁冤案中串通康生迫害孟超的江青,也是諸城縣人)康生同孟超不單是同鄉(xiāng),還是親戚。1964年7月24日,康生在釣魚臺(tái)召集幾家中央報(bào)刊和中央、北京市委宣傳部門負(fù)責(zé)人討論學(xué)術(shù)批判問題的會(huì)議上,曾經(jīng)談到孟超。出席這次會(huì)議的有吳冷西、胡繩、鄧拓、李琪、范瑾、陳浚、范若愚等。康生在會(huì)上比較詳細(xì)地談了批判“合二而一”的經(jīng)過和下一步批判的計(jì)劃后,又泛論整個(gè)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的批判。提到新編《李慧娘》的時(shí)候,康生說,孟超是我的老同學(xué),我和他在明星社同臺(tái)演過話劇。兩家還是親戚,我姑母是他嫂嫂。我們一同去上海大學(xué)讀書,他進(jìn)中文系,我在社會(huì)系。“四·一二”前,他在上海滬西區(qū)委當(dāng)過我的宣傳部部長(zhǎng)。大革命后,他們有一批人組織太陽(yáng)社,蔣光赤為首,還有阿英、陳波兒等。實(shí)際上,康生同孟超的關(guān)系還不止此,當(dāng)時(shí)康生故意隱藏了某些重要情節(jié)。孟超的岳父趙孝愚是山東省安邱縣名門望族,清末曾在北京任過九門提督。康生由山東去上海時(shí),曾在濟(jì)南得過趙孝愚的資助。孟超和凌俊琪1928年在上海結(jié)合,是經(jīng)由康生、曹軼歐夫婦介紹的。1956年康生由山東調(diào)到北京不久,聽說孟超有個(gè)女兒在中共中央組織部工作,曾通過副部長(zhǎng)王甫和部長(zhǎng)安子文找到孟超的三女兒陸沅(孟博)。第二年秋天,康生還請(qǐng)孟超和陸沅兩家人到他家里去作客。孟超的革命經(jīng)歷,康生是完全清楚的,以后仍然常有來往。

從1959年著手改編《李慧娘》起,孟超曾多次向康生“討教”,請(qǐng)他提意見。康生始終表現(xiàn)出特別的熱心,不但看過原稿,還提出過不少修改意見。1960年彩排的時(shí)候,他也到劇場(chǎng)來看過,曾出主意把李慧娘所戴的藍(lán)色鰒穗子改為紅色。他還為劇本改詞,將劇本中李慧娘在游西湖時(shí)見裴禹斥責(zé)賈似道而生敬意發(fā)出的疊句“美哉少年!美哉少年!”改成“壯哉少年!美哉少年!”其后在中南海紫光閣舉行的一次會(huì)議上,他又指令《李慧娘》一定要出鬼魂,不然他就不看。1961年8月,這出戲正式在北京長(zhǎng)安戲院公演時(shí),康生親去觀看,深表滿意。看后曾和到場(chǎng)觀看的許多首都文化界知名人士登臺(tái)祝賀,并與孟超及全體演員合影。還曾寫信給孟超說“祝賀該劇演出成功”。康生除了全面肯定《李慧娘》的編導(dǎo)、音樂和表演,還稱它是“近期舞臺(tái)上最好的一出戲”,稱贊孟超“這回做了一件好事”,指令“北昆今后照此發(fā)展,不要再搞什么現(xiàn)代戲”。

這年l0月,康生還把這出戲推薦給周恩來總理觀看。10月15至23日,總理率領(lǐng)中共代表團(tuán)參加蘇共二十二大。14日晚,康生特地安排北方昆曲劇院到釣魚臺(tái)演出《李慧娘》給總理觀看,并讓時(shí)任《光明日?qǐng)?bào)》總編輯的穆欣用車陪孟超和北昆劇院扮演李慧娘的李淑君先去釣魚臺(tái)。康生還在8號(hào)樓設(shè)小宴招待他們。席間康生興致很高,對(duì)這出戲贊賞有加。他說,《李慧娘》這出戲,先有王昆侖來信稱贊,再是聽齊燕銘講,詞寫得好,比一般昆曲通俗。我看過后,覺得就是好,所以向總理推薦。當(dāng)晚,此劇即在17號(hào)樓小禮堂演出,董必武同志也陪總理一起觀看。在演出中,總理和董老都很贊賞。演出結(jié)束后,總理、董老與演員握手道賀并合影后離去。康生對(duì)孟超和劇院導(dǎo)演、作曲、主要演員及北昆領(lǐng)導(dǎo)人又進(jìn)行了長(zhǎng)談,再次對(duì)《李慧娘》作了全面肯定,贊揚(yáng)它“改得好”、“演得好”,是北昆成立“5年來搞得最好的一個(gè)戲”。

康生將《李慧娘》推薦給總理觀看,也不是偶然的。因?yàn)檫@出戲的誕生,同總理的啟迪有關(guān)。總理是昆曲愛好者,1958年看過北方昆曲劇院演出的革命現(xiàn)代戲《紅霞》。看完戲,總理接見全體演員和職員,在同他們談話時(shí)說,劇院今后的劇目,應(yīng)當(dāng)三并舉:既演出優(yōu)秀傳統(tǒng)戲,也要演出新編歷史劇,還要演出革命現(xiàn)代戲。對(duì)傳統(tǒng)戲既要繼承又要發(fā)展,推陳出新。1959年冬,北昆劇院領(lǐng)導(dǎo)同志聽說孟超正打算根據(jù)《紅梅閣》等傳統(tǒng)劇目,突出李慧娘編寫一出新戲。他們覺得合乎總理指示的精神,就約請(qǐng)孟超把周朝俊的《紅梅記》改編為昆曲《李慧娘》。康生對(duì)這出戲的改編、演出如此“關(guān)心”,不會(huì)不曉得劇本的這個(gè)來由。他將這出戲推薦給總理,顯然不無“表功”的因素在。在這一點(diǎn)上,他和江青的“脾氣”是相同的:喜歡把別人勞動(dòng)的成果據(jù)為己有;慣于將功勞歸于自己,把錯(cuò)誤推給別人。所以,康生見總理在觀看演出中很贊賞,他更喜形于色,甚為得意。孟超這天晚上陪總理、董老看戲,聽到總理稱贊演出成功,心情激動(dòng),深受鼓舞。但當(dāng)回到家里,向兒女談起來的時(shí)候,他又盡量抑制著這種激情,只是簡(jiǎn)單地說:“總理看得高興,鼓了掌。”這并沒有瞞過兒女們的眼睛,她們從他的神態(tài)看出他內(nèi)心不尋常的興奮、激動(dòng)。

康生翻云覆雨,孟超大難臨頭

這個(gè)時(shí)期,1957年開始的階級(jí)斗爭(zhēng)擴(kuò)大化的“左”傾錯(cuò)誤有所發(fā)展。在1962年9月舉行的黨的八屆十中全會(huì)上,毛澤東講話,將社會(huì)主義中仍在一定范圍內(nèi)存在的階級(jí)斗爭(zhēng)作了擴(kuò)大化和絕對(duì)化的論述,斷言在整個(gè)社會(huì)主義歷史階段中資產(chǎn)階級(jí)都將存在,并存在資本主義復(fù)辟的危險(xiǎn),還提出階級(jí)斗爭(zhēng)必須年年講、月月講、天天講。同時(shí)號(hào)召抓意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的階級(jí)斗爭(zhēng)。這次會(huì)議標(biāo)志著政治思想上“左”傾錯(cuò)誤的嚴(yán)重發(fā)展。

緊跟政治氣候的變化,擅于見風(fēng)轉(zhuǎn)舵的康生,開始在意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域興風(fēng)作浪,進(jìn)行政治投機(jī)。在十中全會(huì)前后,康生誣陷小說《劉志丹》(李建彤著)是“為高崗翻案”。在中央工作會(huì)議上,他寫了一個(gè)字條向毛澤東誣告說:“利用小說進(jìn)行反黨活動(dòng),是一大發(fā)明。”毛澤東在會(huì)上念了念這個(gè)字條,康生就到處宣揚(yáng)說,“這是毛主席指示”,后來竟然把它編入新版《毛主席語錄》。在黨的八屆十中全會(huì)上,由于康生極力煽動(dòng),事情還沒弄清楚,就把與小說作者有關(guān)連的習(xí)仲勛、賈拓夫、劉景范打成“反黨集團(tuán)”。

康生對(duì)孟超和《李慧娘》的態(tài)度,這時(shí)也在迅速地變化。這年7、8月間,中央為了對(duì)全黨干部進(jìn)行再教育,由中央組織部、宣傳部組織編寫輪訓(xùn)干部用的兩本教材(黨的建設(shè)、社會(huì)主義),陸沅參加了編寫組,前往北戴河開會(huì)。對(duì)這兩本教材的編寫,鄧小平親自抓,叫康生主持。有一次討論教材編寫工作的會(huì)議上,康生突然對(duì)陸沅說:“告訴你爸爸,別光寫《李慧娘》,還得寫別的東西。”8月底,康生從北戴河回到北京,十中全會(huì)開幕前夕,他又給孟超送來一個(gè)字條,上面寫著:“孟超同志:請(qǐng)轉(zhuǎn)告劇協(xié)同志,今后不要再演鬼戲了。康生”。

幾年來異常起勁地提倡大演鬼戲的康生,突然寫了這么一張字條,顯得十分奇怪。深知康生為人的孟超,馬上意識(shí)到,此公要變臉了,要洗刷他同大演鬼戲的干系,尤要抹掉支持《李慧娘》的痕跡。這個(gè)信息不脛而走,在戲劇界迅速地輾轉(zhuǎn)傳開,人們無不為孟超捏一把汗。1963年起,《李慧娘》就被打入冷宮。但是,這年8月11日,康生在一次會(huì)議上談到《李慧娘》時(shí)還曾說過:“周揚(yáng)同志告訴我,孟超寫了檢討,其實(shí)不一定寫檢討。”孟超告訴筆者,康生當(dāng)面也曾這樣“寬慰”過他。并說,其間康生曾經(jīng)多次要他前去交談,1964年元旦還曾去過。表面看來,康生對(duì)孟超似乎依然“關(guān)切”,暗中卻正在加緊陷害。

1963年起,《李慧娘》開始受到報(bào)刊的批評(píng),被打成了毒草。主要理由有兩條,一是說戲中出現(xiàn)了鬼魂形象,是“鬼戲”,宣揚(yáng)封建迷信;二是說孟超在改編時(shí),突出裴禹、李慧娘兩個(gè)主要人物的反抗和斗爭(zhēng)性,是著意借古諷今,影射現(xiàn)實(shí),攻擊共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)主義。劇中奸相賈似道的官職稱作“平章”,李慧娘有“千古正氣沖霄漢,俺不信死慧娘斗不過活平章”的唱詞,有人就說是反對(duì)現(xiàn)在的國(guó)務(wù)院總理。這當(dāng)然是強(qiáng)加給作者的罪狀,純屬無端誣陷。

1962年11月22日和1963年3月29日,中共中央相繼批轉(zhuǎn)文化部黨組《關(guān)于改進(jìn)和加強(qiáng)劇目工作的報(bào)告》和《關(guān)于停演“鬼戲”的請(qǐng)示報(bào)告》。《請(qǐng)示報(bào)告》中說:“近幾年來‘鬼魂演出漸漸增加,有些在解放后經(jīng)過改革去掉了鬼魂形象的劇目(如《游西湖》等),又恢復(fù)了原來的面貌;甚至有嚴(yán)重思想毒素的舞臺(tái)形象恐怖的鬼戲,如《黃氏女游陰》等,也重新搬上舞臺(tái)。更為嚴(yán)重的是新編的劇本(如《李慧娘》)亦大肆渲染鬼魂,而評(píng)論界又大加贊美,并且提出‘有鬼無害論,來為演出‘鬼戲辯護(hù)。”《報(bào)告》要求全國(guó)各地,無論在城市和農(nóng)村,一律停止演出有鬼魂形象的題材。

這樣,就給《李慧娘》判了死刑。《有鬼無害論》也被與《李慧娘》聯(lián)結(jié)在一起進(jìn)行批判。在中共中央批轉(zhuǎn)了文化部黨組的《報(bào)告》后不久,5月6日和7日,上海《文匯報(bào)》接連兩天發(fā)表了江青通過上海市委組織的、長(zhǎng)達(dá)近兩萬字的文章《“有鬼無害”論》,對(duì)《李慧娘》和《有鬼無害論》嚴(yán)厲批評(píng),指責(zé)《李慧娘》作者及其辯護(hù)者是影射共產(chǎn)黨。戲劇界對(duì)“鬼戲”的批判高潮由此進(jìn)一步展開。

這篇由中共中央華東局宣傳部部長(zhǎng)俞銘璜撰寫、以筆名梁壁輝發(fā)表的文章,硬說孟超改編《李慧娘》,“并沒有吸收精華,剔除糟粕,相反的,卻發(fā)展了糟粕。”同時(shí)武斷地將《有鬼無害論》歸結(jié)為:提出了一番“‘有鬼無害而且有益的奇談怪論”。文章指責(zé)廖沫沙“忽略了鬼魂迷信的階級(jí)本質(zhì),因而也忽略了它對(duì)人民的毒害。所以,他能夠很輕松地認(rèn)為‘有鬼無害而且有益了。”“一般的有鬼論,稍有科學(xué)知識(shí)的人,都能看出它的迷信;而現(xiàn)在,把這種空虛、軟弱的思想,用‘反抗‘斗爭(zhēng)等的字眼加以涂飾,就不大容易為人辨明。”它還將廖沫沙的文章與過渡時(shí)期的階級(jí)斗爭(zhēng)、兩條道路斗爭(zhēng)聯(lián)系起來,認(rèn)為在這樣的階級(jí)斗爭(zhēng)形勢(shì)下,在封建迷信活動(dòng)時(shí)有發(fā)生的條件下,“我們就應(yīng)當(dāng)注意幫助人們破除迷信,至少也不要去撥動(dòng)封建迷信的余燼,使其復(fù)燃。”梁文說,對(duì)待“鬼戲”,“并不是‘沒有辦法可想。有些鬼戲我們可以干脆不演;有些鬼戲可以把鬼去掉,例如《十五貫》,本來有鬼的,現(xiàn)在無鬼了,而且也更好看了。”文章還說:“生活在當(dāng)前國(guó)內(nèi)外火熱的斗爭(zhēng)中,卻發(fā)揮‘異想遐思,致力于推薦一些鬼戲,歌頌?zāi)硞€(gè)鬼魂的‘麗質(zhì)英姿,決不能說這是一種進(jìn)步的、健康的傾向。”

不久,原先文化部黨組《關(guān)于停演“鬼戲”的請(qǐng)示報(bào)告》里列入了《有鬼無害論》這篇文章,也寫上了作者的署名“繁星”,但當(dāng)自稱為文藝界“流動(dòng)哨兵”的江青看到這個(gè)報(bào)告的原稿時(shí),她說:“你們知道‘繁星是誰嗎?他就是廖沫沙。為什么不把他的真姓名寫上?”可見對(duì)《李慧娘》和《有鬼無害論》的批判,正是江青與康生合謀策劃指揮的。文化部黨組的《報(bào)告》下達(dá)、梁壁輝的文章發(fā)表后,批判“鬼戲”、圍剿《李慧娘》的這場(chǎng)烈火就更兇猛地燃燒起來。

實(shí)際上,這個(gè)時(shí)期提供大演那些早已禁演的壞戲、鬼戲,宣傳封建迷信的正是康生和江青。1960年末,康生不顧國(guó)家面臨的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)困難,忽然熱衷于多年不再上演的舊戲。他在中南海紫光閣舉行的一次會(huì)議上講:“舊戲要照老樣子演,不然我不看。”他借口“京戲中的花旦戲?qū)嵲谔佟保匾庠诒本c(diǎn)演解放后禁演的《花田八錯(cuò)》。擔(dān)心著名演員不愿或不敢照原樣表演,康生親自跑到后臺(tái)鼓勁,叫她放手演:“過去怎么演的,現(xiàn)在還怎么演,演全本的,出了問題算我的。”受其影響,一時(shí)間舞臺(tái)上出現(xiàn)了《紡棉花》《馬寡婦開店》等不堪入目的下流淫蕩戲。康生憑借權(quán)力,以后又在昆明、成都、杭州等地繼續(xù)強(qiáng)迫一些劇團(tuán)演出了許多未經(jīng)整理、早已禁演的表現(xiàn)色情、宣揚(yáng)迷信的壞戲,如《十八扯》《寶蟾送酒》《辛安驛》《虹霓關(guān)》《大五花洞》等。經(jīng)他“發(fā)掘”出來的《紅梅閣》《盜魂鈴》《大劈棺》和《大五花洞》,都是地道的“鬼戲”。康生反對(duì)京戲演現(xiàn)代戲,曾經(jīng)對(duì)人說過:“誰叫馬連良演現(xiàn)代戲,我開除他的黨籍。”在昆明,康生叫金素秋演《寶蟾送酒》,有人反對(duì),他卻蠻不講理地說:你允許看《紅樓夢(mèng)》,為什么不讓唱這出戲!1962年春,他陪江青又在杭州連續(xù)點(diǎn)看了不少久已禁演或演員自動(dòng)不演的《虹霓關(guān)》《打鑾駕》《斬黃袍》《戰(zhàn)太平》、《沙橋餞別》等劇目。演員對(duì)這種戲歷來是抵制的,早已不演,康生伙同江青仗勢(shì)壓人,非看不可。結(jié)果上行下效,致使一些環(huán)戲、鬼戲在各地舞臺(tái)上泛濫,形成空前的混亂局面。

十中全會(huì)以后,康生馬上來了一個(gè)急轉(zhuǎn)彎。為了賴掉他曾鼓吹大演壞戲、鬼戲的賬,一改過去反對(duì)戲劇改革的面孔,頓時(shí)變成了京劇改革的激進(jìn)派。他和江青相勾結(jié),打起“京劇革命”的幌子,到處抓辮子、打棍子、戴帽子,將許多優(yōu)秀作品打成毒草,陷害許多著名作家。他們挑起關(guān)于上演“鬼戲”有害還是無害的討論。本來受到人們贊揚(yáng)的《李慧娘》,也被康生、江青扣上“反黨”的帽子,遭到圍剿。1964年還在行政上采取措施,強(qiáng)令孟超“停職反省”。

在這種情況下展開的批判,聲勢(shì)逼人。但是仍有不少戲劇界、學(xué)術(shù)界人士表示了不同意見。尤其是各個(gè)劇種的演員,對(duì)于這樣的不分青紅皂白,把所有“鬼戲”一律禁演的做法,心里是不服的。許多人認(rèn)為,鬼戲中有糟粕,也有精華。那些宣揚(yáng)迷信、淫蕩、荒誕、恐怖的“鬼戲”極端有害,但是好的“鬼戲”則有積極的意義。不能認(rèn)為“鬼戲”都無教育意義,有些“鬼戲”曾經(jīng)激起人們反抗壓迫者的情緒,得以長(zhǎng)久流傳。一律抹殺“鬼戲”,不是藝術(shù)批評(píng)。有的文章說:“鬼戲”像其他文學(xué)遺產(chǎn)一樣,也是“糖蜜和毒素往往緊緊地混合在一起”。“鬼戲”的好壞要看具體內(nèi)容,而不應(yīng)該把所有的鬼戲都要“拉下舞臺(tái)”。邵力子、宗白華教授等一些知名人士,都曾向《光明日?qǐng)?bào)》記者表示,贊成演出“鬼戲”。宗白華說,從藝術(shù)欣賞角度來看,“鬼戲”中確有極為精彩的東西。他說,“鬼戲”是歷史的產(chǎn)物,看待“鬼戲”要用歷史的眼光。在舊社會(huì)里,被壓迫人民有冤無處申,有仇無法報(bào),只能借托鬼魂來報(bào)仇雪恨。因此,生不能報(bào)仇,死化作厲鬼的思想,不能說是消極的。試想,在南宋,一個(gè)弱女子如李慧娘,面對(duì)著權(quán)奸賈似道,除了化作厲鬼,還有什么抵抗的辦法呢?孟超改編《李慧娘》并沒創(chuàng)造一個(gè)新鬼,還是《紅梅記》里的那個(gè)舊鬼,這樣改編是可以的,是符合歷史實(shí)際的。有位住在北京崇文門外的讀者反對(duì)批判《李慧娘》,要求《光明日?qǐng)?bào)》編輯部轉(zhuǎn)給孟超詩(shī)一首。詩(shī)曰:“鬼影婆娑鬼更香,人情足可傲荒唐。為文輕薄憑他去,醉步狂影李慧娘。”來信沒有署名,只在詩(shī)末自注:“今之妄評(píng)昆曲《李慧娘》,余不服,口占一絕,寄孟超先生指正。”

在毛澤東對(duì)文藝工作作了“兩個(gè)批示”以后,1964年夏天在北京舉行的全國(guó)京劇現(xiàn)代戲觀摩演出大會(huì)上,康生、江青又對(duì)《李慧娘》大張撻伐。康生竟把《李慧娘》作為“壞戲”的典型,號(hào)召繼續(xù)對(duì)它圍剿,嚴(yán)厲批判。他既批孟超,又批廖沫沙,說他們是“用厲鬼來推翻無產(chǎn)階級(jí)專政”,是階級(jí)斗爭(zhēng)。7月30日在會(huì)演結(jié)束時(shí)的講話中,康生竟然指責(zé)北京劇協(xié)“15年來沒有寫出一個(gè)好劇本,相反倒有了《李慧娘》、《謝瑤環(huán)》這樣的壞劇本。”并且上綱說,所以會(huì)出現(xiàn)這種情況,“道理很簡(jiǎn)單,就是思想、立場(chǎng)不是為工農(nóng)兵勞動(dòng)人民服務(wù)的,不是為社會(huì)主義的,而相反地宣傳封建主義、資本主義,為少數(shù)人服務(wù)的。”他還故意“裝蒜”,裝作驚奇莫名的樣子質(zhì)問北京劇協(xié)的同志:“為什么會(huì)出現(xiàn)了牛鬼蛇神,出現(xiàn)了《李慧娘》這樣的鬼戲?”責(zé)令各地對(duì)此情況一定要作出“徹底檢查”。繼而又說:“六二年我們才發(fā)現(xiàn),我們共產(chǎn)黨內(nèi)部有的負(fù)責(zé)同志反對(duì)黨的這個(gè)方針(按:指江青的所謂‘京劇革命方針),進(jìn)行反黨活動(dòng)。這些反黨分子拉攏戲劇團(tuán)體的人在他們周圍,你們西北方面的劇團(tuán)應(yīng)當(dāng)知道這個(gè)問題,北昆劇團(tuán)的同志應(yīng)當(dāng)了解這個(gè)問題。……黨內(nèi)有些反黨分子有時(shí)候也利用他們的地位,利用同志們不曉得情況,利用你們向黨進(jìn)攻,擴(kuò)大他的影響。”

康生說,《李慧娘》是代表著死亡了的階級(jí)的,“李慧娘這個(gè)鬼說要報(bào)仇,向誰報(bào)仇?就是向共產(chǎn)黨報(bào)仇!”經(jīng)他這么一講,報(bào)刊上對(duì)《李慧娘》的批判跟著升級(jí),不再局限于“封建迷信”之類的學(xué)術(shù)問題,而上升到指責(zé)孟超是拿這個(gè)劇本,配合反動(dòng)階級(jí)勢(shì)力“向黨報(bào)仇”的政治問題了。

康生信口雌黃,如此蠻橫地把“反黨”的帽子扣到孟超和《李慧娘》頭上,是毫無根據(jù)的誣陷。只要看一看這個(gè)劇本,就能揭穿他的謊言。在原本《紅梅記》中,李慧娘就是一個(gè)富有正義感,純情善良的勇敢女子,描寫得相當(dāng)精彩動(dòng)人。《鬼辯》一折,更突出地表現(xiàn)了她復(fù)仇的精神和反抗性格。孟超新編《李慧娘》發(fā)展了原作將裴、李愛情與政治斗爭(zhēng)相結(jié)合的寫法,加強(qiáng)太學(xué)生反對(duì)南宋腐敗政權(quán)和賈似道誤國(guó)害民的斗爭(zhēng),并以此作為裴、李愛情的基礎(chǔ)。新編本更加突出了李慧娘殉賈似道的反抗斗爭(zhēng),使她愈加光彩奪目。李慧娘變鬼后,“憂的是災(zāi)黎苦,愁的是流離怨”,在賈府后園救出被囚禁的裴禹。在《鬼辯》一場(chǎng)中,她與賈似道當(dāng)面展開辯論,痛斥賈似道欺君誤國(guó),殘害百姓。譴責(zé)賈似道:“俺笑君王無知昏庸,/認(rèn)你做好平章。/你卻向元兵稱臣投降,/任意誅殺、苦害善良,……”發(fā)出“俺李慧娘,生作冤禽,死為厲鬼”,“俺不信死慧娘,斗不過活平章”的正義誓言。劇中也突出了裴禹對(duì)南宋腐敗朝政的抨擊,《游湖,卜》場(chǎng)中對(duì)賈似道嚴(yán)詞質(zhì)問:為什么劫民鹽,壤利盤剝,/為什么占民田,壓榨搶掠,/為什么增武稅,強(qiáng)索豪奪。/為什幺濫用刑法,排擠善類,殺人如麻……/鬧得這大宋朝,哀鴻遍野,黎民失所。”這種憂國(guó)憂民,除暴安良的主題,不正是中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng),中國(guó)共產(chǎn)黨的革命精神么?

可見,康生強(qiáng)加給孟超的罪名實(shí)屬子虛烏有,根本不能成立。他和江青串通起來,突然如此起勁地批判“鬼戲”,嘲剿《李慧娘》,意在進(jìn)行政治投機(jī)。想以玩弄“金蟬脫殼”、“銷贓滅跡”的伎倆,來遮掩他對(duì)這出戲曾經(jīng)那樣地?zé)嵝摹瓣P(guān)注”,抹掉自己帶頭鼓吹大演壞戲、“鬼戲”的事實(shí)。

康生落井下石,鑄成亙古奇冤

事情并沒有就此結(jié)束。“文化大革命”的風(fēng)暴一來,《李慧娘》的作者、導(dǎo)演和編輯出版部門的同志,以及曾經(jīng)寫文章贊揚(yáng)這出戲的廖沫沙等,甚至著文泛論過“鬼戲”可以演出的作者,無不例外地都遭受到殘酷的政治迫害。這出戲的導(dǎo)演白云生,也和作者一起受迫害致死。以后株連之廣,是罕見的。

康生沒有放過孟超,江青夸耀她的“戰(zhàn)績(jī)”時(shí)也沒有忘記圍攻《李慧娘》、撻伐《有鬼無害論》的“功勛”。江青經(jīng)由柯慶施、張春橋“組織”的那篇《“有鬼無害”論》,“文革”期間被譽(yù)為“無產(chǎn)階級(jí)革命派在意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域里向劉鄧司令部展開的猛烈反擊”。1966年11月28日,江青在文藝界大會(huì)上說,它是“一篇真正有份量的批評(píng)‘有鬼無害論的文章”。1967年4月12日,她又在軍委擴(kuò)大會(huì)議上說:“1962年,我同中宣部、文化部的幾位正副部長(zhǎng)談話,他們都不聽。對(duì)于那個(gè)‘有鬼無害論,真正解決戰(zhàn)斗的文章,是在上海請(qǐng)柯慶施同志幫助組織的,他是支持我們的。當(dāng)時(shí)在北京,可攻不開呵!”俗話說:“不怕賊偷,就怕賊惦記。”孟超既被康生、江青兩人惦記著,自難指望能有什么好日子過。

廖沫沙雖已被迫對(duì)《有鬼無害論》作了檢討,1965年2月16日在《北京晚報(bào)》上發(fā)表了《我所寫的(有鬼無害論)是錯(cuò)誤的》(第二天《人民日?qǐng)?bào)》摘要轉(zhuǎn)載),但他仍為江青“念念不忘”,硬把這篇文章作為他的“反黨罪證”,揪住不肯松手,使他在“十年浩劫”中為此繼續(xù)大吃苦頭。就連約請(qǐng)廖沫沙寫作這篇文章的《北京晚報(bào)》記者侯琪,也被責(zé)令寫“交代”。

孟超和廖沫沙還被一齊扯進(jìn)另外的兩樁公案。先是上海《文匯報(bào)》以全版篇幅,重新刊登了1961年《海瑞罷官》公演時(shí)《北京晚報(bào)》發(fā)表的5篇文章。其中有孟超以史優(yōu)筆名寫的《也談歷史劇》,廖沫沙以繁星筆名寫的《“史”與“戲”》。接著又被“造反派”揭發(fā)說,孟超、廖沫沙和吳晗、鄧拓等一起在《人民日?qǐng)?bào)》副刊的雜文專欄《長(zhǎng)短錄》中寫過雜文。這樣,他們兩個(gè)又被和吳晗捆在一起當(dāng)作靶子打。

孟超和《光明日?qǐng)?bào)》聯(lián)系比較密切,經(jīng)常給這個(gè)報(bào)紙寫文章。因此,這場(chǎng)圍剿也沒有放過《光明日?qǐng)?bào)》和當(dāng)時(shí)主持工作的穆欣。報(bào)社的“造反派”極力追查孟超同穆欣的“黑關(guān)系”。他們從1960年4月30日至1961年3月16日《光明日?qǐng)?bào)·東風(fēng)》上,查出孟超的18篇文章,就把題目、筆名和刊出的時(shí)間,列表公布于“造反總部”:1967年12月10日非法出版的什么《光明戰(zhàn)報(bào)》第13期上,名曰《穆欣勾結(jié)孟超在<光明日?qǐng)?bào)>放毒帳單》。同時(shí)攻擊穆欣“說過孟超的鬼戲《李慧娘》寫得‘文字優(yōu)美,通俗易懂。”誣蔑穆欣“在向上匯報(bào)的《情況》中謊報(bào)軍情,大刊特刊孟超一伙吹捧孟超(按:指《李慧娘》)的反映,不登廣大讀者批評(píng)孟超的意見”;還無中生有地造謠說,《李慧娘》受到批判以后,穆欣“到四川飯店大宴孟超,為其壯膽壓驚”。經(jīng)過如此這般的羅織周納,就誣陷孟超和穆欣有什么不可告人的政治勾當(dāng)。

“十年浩劫”當(dāng)中,一直是無法無天的揪斗,沒完沒了的“交代”,孟超受盡折磨。打從“文革”開始,康生、江青這兩個(gè)諸城縣的“老鄉(xiāng)”就揪住孟超不放。他不單精神上備受摧殘,生活也異常艱難。他的夫人凌俊琪建國(guó)后因身體健康欠佳,提前退職,在家操持家務(wù)。老少幾口主要靠他的低工資過活。本來日子就比較緊,這時(shí)每月又強(qiáng)行扣掉工資100元,告他說是“交黨費(fèi)”;《李慧娘》的稿費(fèi)也全部被逼迫交公,弄得生活都很困難。(這也是具有極大諷刺意味的作法。一邊把別人打成“叛徒”、“反革命”,一邊又強(qiáng)扣別人的工資,說是“交黨費(fèi)”。把交黨費(fèi)當(dāng)作一種“懲治”手段,實(shí)在是對(duì)黨的褻瀆。而在孟超的冤案平反之后,親屬多次要求退回非法扣留的工資、稿費(fèi),始終未得到解決。)家中本無什么值錢東西,“抄家”時(shí)他最心愛的藏書都被劫走。

為了解脫強(qiáng)加在自己頭上的莫須有罪名,孟超曾把康生寫給他的兩封贊揚(yáng)《李慧娘》的信,交給逼他“認(rèn)罪”的中央專案組。可是,掌管他的專案的,就是康生本人。這兩封信自然如同石沉大海,杳無消息。《李慧娘》首次演出時(shí),康生看后曾與前去觀看的文化界知名人士上臺(tái)祝賀,并與編劇、導(dǎo)演、演員合影。孟超一直把這張放大的照片壓在臥室書桌的玻璃板下。“文革”開始不久,康生就派人將這張照片搶走。(這是當(dāng)時(shí)康生采取的一種“應(yīng)變”手段:誰“出了事”,他就派人把先前給這個(gè)人題寫的字、或其他具有“康生”標(biāo)識(shí)的東西迅速奪回,以示他同此人“從無瓜葛”。)康生為了賴賬滅口,竟將孟超定為“叛徒”。江青也親筆誣陷他“是一個(gè)重要叛徒,反革命分子”。

孟超遭此不白之冤,控訴無門,奇冤難申。面對(duì)權(quán)傾天下的康生、江青聯(lián)手迫害的千鈞壓力,宛若泰山壓頂,陷入絕境,決心以死抗?fàn)帲?jīng)服毒,生命垂危。經(jīng)家屬發(fā)現(xiàn)后急送醫(yī)院搶救。接診醫(yī)生執(zhí)行江青一伙“醫(yī)療為政治服務(wù)”的方針,竟向聞?dòng)崄淼结t(yī)院的專案組人員問道:“這個(gè)人你們還要不要?”專案人員講:“這是一個(gè)大叛徒,可不能讓他死了!”這才加緊搶救活過來的。人是活過來了,可是心靈上的巨大創(chuàng)傷,再也無法愈合。嚴(yán)酷的現(xiàn)實(shí)摧毀了孟超那顆老驥壯心,無情的折磨使他痛苦不堪。他在悲憤、屈辱、凄絕、惶惶不安的心情中度過生命的最后歲月。

在此期間,孟超全家的成年人無不受到株連,甚至連未成年的第三代也沒有躲過這場(chǎng)劫難。他的夫人凌俊琪是湖南人,早年由烈士余立亞(是他表哥)帶到上海參加互濟(jì)會(huì)工作。1927年“四·一二”后的血腥日子里,余立亞被國(guó)民黨槍殺,白色恐怖嚴(yán)重,沒人敢去收尸,是她挺身而出,將烈士安葬。“文革”中她因不堪折磨,患了重病。經(jīng)家人送到醫(yī)院,醫(yī)生不問病情,卻先盤問病人“什么成份?”再?zèng)Q定是否給她醫(yī)治。女婿方德氣憤地說:“是烈屬”,醫(yī)院才將她收下。因得不到及時(shí)有效的治療,病情迅速惡化,于1970年12月病逝。病重時(shí)她因不知陸沅下落,倍加思念,昏迷中還連續(xù)呼喚“陸沅”的名字。當(dāng)時(shí)陸沅在吉林省白城子干校正被“群眾監(jiān)督勞動(dòng)”。家里在一天中連給陸沅發(fā)了三封電報(bào),干校專案組都沒有交給她。第一封電報(bào)講“病危”,干校卻對(duì)她說成“病重”;第二封仍講“病危”,根本沒告訴她;第三封講“臨危”,他們竟說:“完了,你回去也沒用了。”始終不讓她回京和她見上最后一面,造成無法彌補(bǔ)的終身遺憾。

孟超共有5個(gè)女兒。大女兒是共產(chǎn)黨員,在青島工作;二女兒早歿;其他人在北京工作。陸沅是1948年從華北局黨校調(diào)到中共中央組織部工作的(當(dāng)時(shí)中組部駐在河北省平山縣城南莊),先后作過安子文部長(zhǎng)的秘書、研究室研究員。她被中央專案組定成“三條黑線”:首先是受父親孟超冤案牽連;還說她是“劉仁的地下黨員”(他們胡說“劉仁的地下黨員全黑了”)、“安子文死黨”。后者糾纏最久。安子文冤案在中央組織部機(jī)關(guān)內(nèi)外立案關(guān)押和株連108人,其中迫害致死6人。在康生捏造的安子文的所謂“特務(wù)電臺(tái)發(fā)報(bào)案”中,陸沅被誣陷為“安子文特務(wù)系統(tǒng)香港與青島特務(wù)密線重要成員”。她從1967年4月起就被隔離審查,蒙受了長(zhǎng)達(dá)12年的嚴(yán)酷迫害。劉少奇同志的冤案都已平反了,因安子文冤案還未平反,她仍繼續(xù)受迫害;安子文同志的冤案平反前后,眼看有了指望,另又無中生有地誣陷她“惡毒攻擊毛主席”。繼續(xù)把她困住,總不讓她解脫,一直整到1978年。她雖沒有坐牢,但在中央專案組逼供的時(shí)候,經(jīng)常以要她“進(jìn)去”(即關(guān)進(jìn)秦城監(jiān)獄)相威脅。有一次,專案組找她談話時(shí)竟然說:“你的問題是敵我矛盾。我們把‘帽子拿在手里,你得老老實(shí)實(shí),不老實(shí)就給你戴上!”她在中組部?jī)?nèi)“隔離審查”期間,專案組軍代表向她逼供,曾經(jīng)多次蠻橫地動(dòng)武。在各種大小會(huì)議上對(duì)她拳打腳踢,揪頭發(fā)、捺脖子,彎腰“請(qǐng)罪”。她的左耳被打致聾,始終沒有治愈。1969年林彪發(fā)布“一號(hào)緊急命令”后,把她“發(fā)配”到吉林白城子中組部“五七”干校,交“群眾監(jiān)督勞動(dòng)”(其后中組部‘五七干校遷往河南省長(zhǎng)葛縣,隨同前往)。她丈夫丁克在北京市做教育工作,“文革”一開始就被揪斗,強(qiáng)給他掛的牌子上寫著:“孟超的女婿”。四女兒孟健原在人民解放軍藝術(shù)學(xué)院教書,被放逐到地方工廠當(dāng)工人;她的丈夫方絮德是北京人民藝術(shù)劇院的名演員,被誣陷為“重要叛徒”。在北京市工藝美術(shù)研究所工作的小女兒孟偉,寫了一條“毛主席萬歲”的標(biāo)語,僅因筆跡不很端正,硬誣陷她寫的是“毛主席‘才歲”。無情的揪斗、批判,加上父親的冤案,如同晴天霹靂,霎時(shí)大禍臨頭,猝不及防,使她受到極大刺激,工作也受到嚴(yán)重影響。

這樁冤案還株連到第三代,孟超幾個(gè)外孫女都被迫失學(xué),致使這個(gè)幾代“書香之家”的后代不能讀書。雖然以后她們?nèi)紛^發(fā)圖強(qiáng),自學(xué)成才,在事業(yè)上各有成就,但再?zèng)]有人習(xí)文繼承“祖業(yè)”。陸沅年方14歲的大女兒孟力當(dāng)時(shí)正在北京師范大學(xué)附屬中學(xué)讀一年級(jí),學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)等,數(shù)學(xué)老師給她打過102的高分。她原想望將來能夠做一個(gè)工程師,認(rèn)為“清華大學(xué)是工程師的搖籃”,打算畢業(yè)后投考清華大學(xué)。可是,一下子“全家黑了”!1969年學(xué)生下鄉(xiāng)時(shí),許多同學(xué)都到“北大荒”參加軍墾勞動(dòng),孟力被劃為“黑幫子弟”,竟然喪失去北大荒的“資格”,而被派往白城子農(nóng)村插隊(duì)。當(dāng)?shù)乜拷鎳?guó)北部邊疆,當(dāng)時(shí)中蘇關(guān)系緊張,由于蘇聯(lián)軍隊(duì)入侵我黑龍江省的珍寶島地區(qū),我邊防部隊(duì)被迫還擊,這里已成前線,又是鼠疫重病區(qū)。初時(shí)陸沅雖也在白城子,但是嚴(yán)禁她們母女見面。5年過后,大部回城,她卻走不了。那些人提到孟超、陸沅和丁克被誣陷的“罪狀”,對(duì)她說:“你的檔案就沒法看!”推薦上學(xué)、招工都沒有她的份。1974年夏天,家里設(shè)法將她轉(zhuǎn)到山東陵縣農(nóng)村陸沅的表妹家里,又在那里插隊(duì)兩年后,考進(jìn)水電部第十三局設(shè)在山東德州的機(jī)械廠當(dāng)學(xué)徒工。直到1976年冬天,孟力和一個(gè)要去德州安家的北京人“對(duì)調(diào)”,方才回到家里,進(jìn)北京照相機(jī)廠做工人。這一下,先前做工程師的抱負(fù)就破滅了。

孟超的身體本就十分贏弱,瘦骨如柴,經(jīng)此磨難,“像一條野藤般的瘦小身體”很快地垮下去。1969年林彪“一號(hào)命令”后,已屆67歲高齡的孟超,還被押送到湖北省咸寧縣文化部“五七”干校“勞動(dòng)改造”。因他久被“隔離反省”,喪失人身自由,別人都不能同他接觸。他在那里孤單獨(dú)處,勞動(dòng)繁重,苦不堪言。1970年一度讓他回到北京參加“批陳整風(fēng)”運(yùn)動(dòng),叫他揭發(fā)陳伯達(dá)。當(dāng)時(shí)凌俊琪正患重病住院,竟不許他到醫(yī)院探視。后經(jīng)四女兒孟健出主意,他方得以偷著同患難與共42年的妻子見上最后一面。這次相見,竟成訣別。辦完妻子的喪事,他在北京家里呆了一年,又被迫去干校“勞改”。1975年秋天,孟超才又回到北京。這時(shí)已被害得家破人亡,只有小女兒孟偉同住照護(hù)。這年6月,中央專案組硬將孟超定為“叛徒”,開除黨籍。他們強(qiáng)迫他在這個(gè)結(jié)論上簽字,孟超嚴(yán)詞拒絕。孟超據(jù)實(shí)申訴,他們置之不理。從此抑郁成疾,終在1976年5月6日含恨逝世。那時(shí)距離“四人幫”垮臺(tái)只有5個(gè)月了,他卻在黎明之前含冤而歿。賊子未滅,沉冤未雪,使他死不瞑目。

孟超已經(jīng)含冤死了,那些迫害狂還不放過他,不讓他的英靈寧?kù)o。為了遮掩或減輕他們所犯的罪行,捏造謠言說是“他得到了補(bǔ)發(fā)工資,心里很高興,人民文學(xué)出版社的一位工友把錢帶來給他,這位工友原是他的好朋友,他便買了幾樣熟菜,招待這工友,可能是興奮過度,多喝了兩杯,第二天便不起了。”孟超的老朋友秦似不信對(duì)他的這種誹謗,寫信向孟健問詢孟超含冤逝世的經(jīng)過。孟健回信告訴他說:

“這事不知是誰造的,我覺得這個(gè)人太可怕了。人都死了,還要給編這樣的謊言,為什么這么急于想為‘四人幫翻案?爸在活著的時(shí)候就沒有恢復(fù)過他的工資。事實(shí)上在那個(gè)階段,是他們搞了個(gè)所謂的結(jié)論,逼他簽字。要給他定案。因?yàn)椴环鲜聦?shí),而且是明顯拼湊的‘證明材料,爸不肯簽字。當(dāng)時(shí),我們也認(rèn)為這個(gè)字不能簽。社里三天兩頭的把他叫去,拍桌子打板凳的逼他簽字,甚至說:就是他不簽字,也要這樣定,也可以這樣定。5月1日、2日爸是在我家過的。他很難過,說過:哪個(gè)溝里沒有屈死的鬼呀?冤枉呵!心情極壞,痛苦不堪,神思恍惚,老叨念著冤哪!冤枉呵! 5月5日社里的老丁同志去看他(老丁是能喝酒的),他們是喝了酒。爸爸是為了招待老丁喝了一小杯葡萄酒。但爸不是什么高興的,而是在滿肚子的冤枉、屈辱無處訴說又不能訴說的悲痛狀況下喝的。事實(shí)上最后階段,爸一直是在這種心境下掙扎著,以至再無力掙扎而死去。”

直到黨的十一屆三中全會(huì)以后,1979年6月16日,經(jīng)過子女多次要求、督促,中共人民文學(xué)出版社委員會(huì)作出《為孟超同志平反昭雪的決定》。《決定》寫道:

孟超同志,原我社副總編輯兼戲劇編輯室主任,中共黨員。

文化大革命期間,林彪、四人幫和他們那個(gè)顧問出于篡黨奪權(quán)的反革命需要,在陰謀迫害一大批老革命文藝工作者的同時(shí),對(duì)孟超同志羅織罪名,進(jìn)行了一系列的政治陷害。那個(gè)顧問先是鼓動(dòng)孟超同志編寫《李慧娘》,并親自修改劇本,贊譽(yù)為昆曲創(chuàng)作方向,繼而誣蔑為“反黨反社會(huì)主義”。江青親自組織文章對(duì)《李慧娘》大加撻伐。文化大革命中,又親筆誣陷孟超同志“是一個(gè)重要叛徒,反革命分子”。1975年6月硬將孟超同志定為叛徒,清除出黨。致使孟超同志于1976年5月含冤逝世。

孟超同志早年參加革命,從事進(jìn)步的文化活動(dòng),長(zhǎng)期以來,在黨的領(lǐng)導(dǎo)下為黨為革命做了不少有益的工作,在文學(xué)事業(yè)方面有一定貢獻(xiàn)。文化大革命期間把孟超同志的昆曲《李慧娘》誣蔑為所謂“反黨、反社會(huì)主義的大毒草”,將孟超同志定為所謂“叛徒”,純屬“四人幫”及其顧問對(duì)孟超同志的政治陷害。現(xiàn)經(jīng)國(guó)家出版局黨委批準(zhǔn),報(bào)中央組織部備案,決定撤銷原中央專案審查小組1975年6月給孟超同志所做的錯(cuò)誤結(jié)論。推倒強(qiáng)加給孟超同志的一切誣蔑不實(shí)之詞,為孟超同志徹底平反昭雪,恢復(fù)黨籍,恢復(fù)名譽(yù),恢復(fù)原級(jí)別待遇,并補(bǔ)開追悼會(huì)。

1979年10月12日下午,在北京八寶山革命公墓禮堂隆重舉行了孟超同志的追悼會(huì)。《李慧娘》也在1980年2月由上海文藝出版社重印發(fā)行(并且收進(jìn)江蘇文藝出版社1993年8月出版的《中國(guó)當(dāng)代十大悲劇集》中),同時(shí)重又在舞臺(tái)上演出。孟超同志連續(xù)遭受迫害十幾年的冤案終于得到平反昭雪,被康生、江青顛倒了的歷史又被顛倒過來,孟超的英靈得以安息。