渤海文字瓦模印文字分期的幾點思考

?

渤海文字瓦模印文字分期的幾點思考

劉曉東

〔關鍵詞〕文字瓦模印文字渤海陰文陽文

〔內(nèi)容提要〕根據(jù)最新發(fā)表的系統(tǒng)性考古資料,對渤海文字瓦模印文字中名稱類單字與雙字、數(shù)字類單純數(shù)字和數(shù)字與名稱結合者、陰文與陽文以及不帶邊框者和帶邊框者等現(xiàn)象進行了初步探討,提出了分期方面的思考性意見,并進一步界定了渤海遺存三期說的時間節(jié)點。

渤海文字瓦的發(fā)現(xiàn)、著錄與研究越來越受到學術界的關注。隨著渤海考古工作的開展,特別是《西古城——2000~2005年度渤海國中京顯德府故址田野考古報告》(以下簡稱“《西古城》”)①、《渤海上京城(1998~2007年度考古發(fā)掘調(diào)查報告)》(以下簡稱“《上京城》”)②和《八連城——2004~2009年度渤海國東京故址田野考古報告》(以下簡稱“《八連城”》)③等三部大型考古報告的出版,開啟了運用考古類型學、層位學等基礎手段,多方位,多視角,科學系統(tǒng)著錄渤海文字瓦的新時代。

在《西古城》、《上京城》、《八連城》三部發(fā)掘報告出版后不久,關于渤海文字瓦的深入研究也相繼跟進。2013年,宋玉彬發(fā)表了《渤海瓦當?shù)募y飾構圖及文字瓦的使用》④,該文在渤海文字瓦的使用方面,側重研討了渤海文字瓦使用的時空框架。2015年,梁會麗發(fā)表了《八連城出土文字瓦研究》⑤。該文在對八連城出土的文字瓦分類與相關數(shù)據(jù)分析的基礎上,研討了八連城文字瓦的分期問題。宋玉彬是西古城發(fā)掘的主持者和《西古城》報告的主編,梁會麗是八連城遺址發(fā)掘和《八連城》報告編寫的參加者,顯然,他們的論文尤其值得關注。

其實,渤海學界傳統(tǒng)的渤海文字瓦研究,基本上不是指對文字瓦的“瓦”的研究,而是對文字瓦上面的“文字”的研究。既對文字瓦上的“文字”,又對承載文字的“瓦”進行研究的專論頗為難能。因此,宋玉彬、梁會麗的研究應是今后渤海文字瓦研究的方向。

坦率地說,考古工作者沒有不對遺跡、遺物的分期感興趣的。遺憾的是,到目前為止,除前引梁會麗的論文外,尚未有渤海文字瓦分期方面的專題論文發(fā)表。可見分期問題的確是渤海文字瓦研究中的難點。2014年,筆者先后撰寫了《渤海文字瓦的發(fā)現(xiàn)、研究與著錄評述》⑥、《渤海文字瓦模印文字內(nèi)容、性質(zhì)含義的再思考》⑦等兩篇文章。在撰寫過程中,也一直在思考渤海文字瓦的分期問題。

就文字瓦分期而言,既涉及到“文字”,又涉及到“文字”的承載體“瓦”,還涉及到“瓦”的承載體“建筑物”。在缺乏考古層位學支撐的情況下,直言文字瓦的分期,尤其顯得無從著手。因此,筆者還是想先從文字瓦上的模印文字入手,在現(xiàn)有材料基礎上,試圖尋找一些分期方面的線索,以供學界參考。

渤海文字瓦中的模印文字絕大多是單字,但也有少量多字者,即雙字或三字者。就模印文字字義而言,學界大致將其分為兩大類,第一類為名稱類,第二類為數(shù)字類。名稱類多為單字,少量為雙字。數(shù)字類多為雙字或三字。就模印文字形式而言,多數(shù)為陽文,也有少量陰文。另外,有的模印文字外圍帶有邊框,有的不帶邊框。下面僅就這些區(qū)別,試作分期方面的幾點思考。

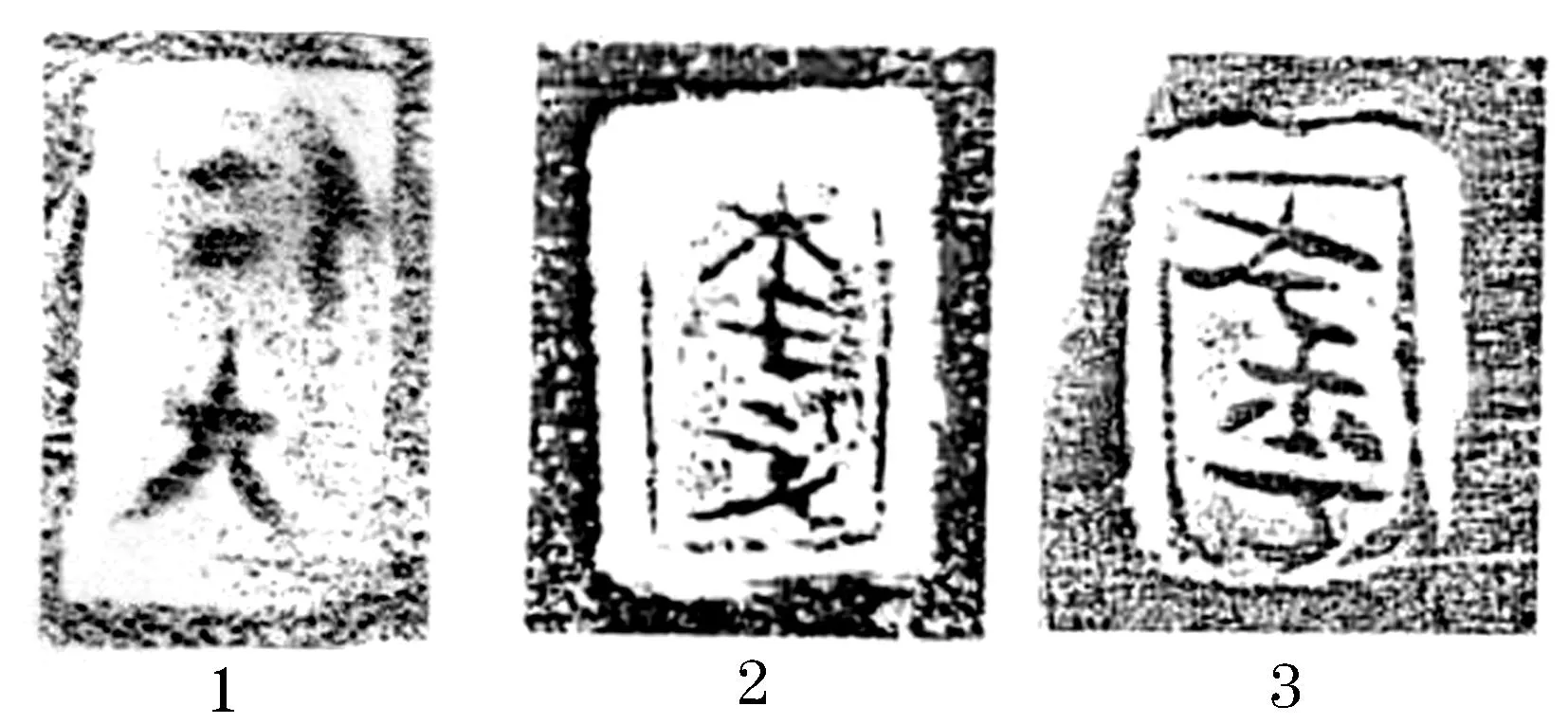

圖一 西古城、八連城出土的雙字模印文字瓦拓片

一、關于名稱類單字與雙字之間早晚關系的思考

名稱類多字者主要為雙字。西古城、八連城出土的有“仁大”(反書)、“李文”和“左李”三例(圖一),上京城出土的有“卯若”、“北刀”、“保德”、“難仏”、“毛地”和“寶德”(圖二)六例。

“仁大”,渤海文字瓦中模印文字分別有“仁”、“大”單字。

“李文”,渤海文字瓦中模印文字分別有“李”、“文”單字。

“卯若”,渤海文字瓦中模印文字分別有“卯”、“若”單字。

“北刀”,渤海文字瓦中模印文字分別有“北”、“刀”單字。

“保德”,渤海文字瓦中模印文字分別有“保”、“德”單字。

“難仏”,渤海文字瓦中模印文字單字者有“仏”。另外,渤海文字瓦中模印文字之名稱和數(shù)字結合類有“難十”,如果把數(shù)字“十”略去,就會出現(xiàn)名稱類的單字“難”。

“寶德”,渤海文字瓦中模印文字有“德”字單字。

“毛地”,渤海文字瓦中模印文字有“毛”字單字。

“左李”,渤海文字瓦中模印文字有“李”字單字。

由此可見,渤海文字瓦中模印文字的名稱類雙字者多由名稱類出現(xiàn)的單字者合并構成。那么是否可以推測,在某一個階段,渤海文字瓦中名稱類模印文字一度普遍流行單字,后來到了某一個特定時期,由于某種特殊原因,開始出現(xiàn)兩個名稱類單字的合并,從而形成了渤海文字瓦中名稱類由單字向雙字或單字與雙字并行的某種態(tài)勢。那么,是否可以這樣認為:名稱類雙字的出現(xiàn)一般要晚于名稱類單字的出現(xiàn)。

對比西古城、八連城和上京城出土的文字瓦,其名稱類模印文字之雙字者,上京城明顯比西古城、八連城增多,甚至有一種漸趨流行的趨勢。如《上京城》報告披露,在上京城皇城南門址共采集到模印文字瓦標本66件,其中模印文字為單字者28件,雙字者38件。筆者曾認為,渤海上京城宮城的幾重大殿的修建并不是同時修建的。文王時期的上京城是沒有現(xiàn)存1、2號宮殿的,當時是以現(xiàn)存的3、4號殿址在內(nèi)的小小“內(nèi)城”來行使王室與衙署功能的⑧。現(xiàn)在看,這一觀點已被《上京城》報告所認同。《上京城》報告在“結語”部分曾指出:“推測最初建設時并沒有現(xiàn)在的第1、2號宮殿,而由第3、4號宮殿這一組建筑行使‘朝寢’功能。”⑨《遼史·地理志》謂渤海,“至彝震”,“擬建宮闕”。顯然上京城宮殿區(qū)大規(guī)模擴建和修葺的年代應在大彝震世,即1、2號宮殿的修建年代也應在大彝震世。而上京城皇城南門的最后修葺年代應該在大彝震“擬建宮闕”之后。由此是否可以這樣認為:渤海早中期,名稱類模印文字普遍為單字,渤海中晚期,名稱類雙字開始漸趨流行。

二、關于數(shù)字類單純數(shù)字者和數(shù)字與名稱結合者之間早晚關系的思考

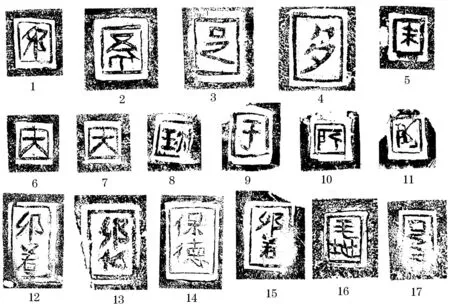

西古城、八連城出土的文字瓦中模印文字的數(shù)字類分別有“十二”、“十三五”、“十三六”、“十三七”、“十三八”(圖三)等幾組。上京城出土的文字瓦中模印文字的數(shù)字類分別有“保十”、“難十”、“由十”、“非十”、“舍十”、“棄十”、“利十”、“ 仄十”、“延由十”(圖四)等幾組。

下面,筆者想從構詞方式上探討一下二者之間的差異。西古城、八連城出土的上述文字瓦上的數(shù)字類模印文字“十二”、“十三五”、“十三六”、“十三七”、“十三八”均為單純的數(shù)字類文字。上京城出土的上述文字瓦上的數(shù)字類模印文字“保十”、“難十”、“由十”、“非十”、“舍十”、“棄十”、“利十”、“ 仄十”、“延由十”等就不是單純的數(shù)字類文字,而是在數(shù)字“十”前分別加上了名稱類文字加以界定或說明。從這個角度是否可以說,西古城、八連城出土的文字瓦上的數(shù)字類模印文字還只是單純的數(shù)字,上京城出土的文字瓦上的數(shù)字類模印文字已經(jīng)出現(xiàn)了數(shù)字類與名稱類文字相結合的文字了。

因此,是否可以這樣認為:渤海文字瓦模印文字中數(shù)字類文字與名稱類文字相結合的文字一般要晚于單純的數(shù)字類文字。單純數(shù)字類文字可能流行于渤海早中期,數(shù)字與名稱結合類文字可能流行于渤海中晚期。

三、關于模印文字中陰文與陽文之間早晚關系的思考

筆者在《渤海文字瓦模印文字內(nèi)容、性質(zhì)含義的再思考》一文中,曾把西古城、八連城出土的“十二”、“十三五”、“十三六”、“十三七”、“十三八”等幾組數(shù)字類模印文字的年代推測為文王時期,而把上京城出土的“保十”、“難十”、“由十”、“非十”、“舍十”、“棄十”、“利十”“ 仄十”、“延由十”等幾組數(shù)字類模印文字的年代推測為大彝震時期⑩。進一步觀察,可以發(fā)現(xiàn),前者的印文均為陰文,而后者皆為陽文。這一現(xiàn)象是否能說明陰文在渤海早中期的某一時段內(nèi)(主要是文王時期)曾經(jīng)一度有所流行呢。

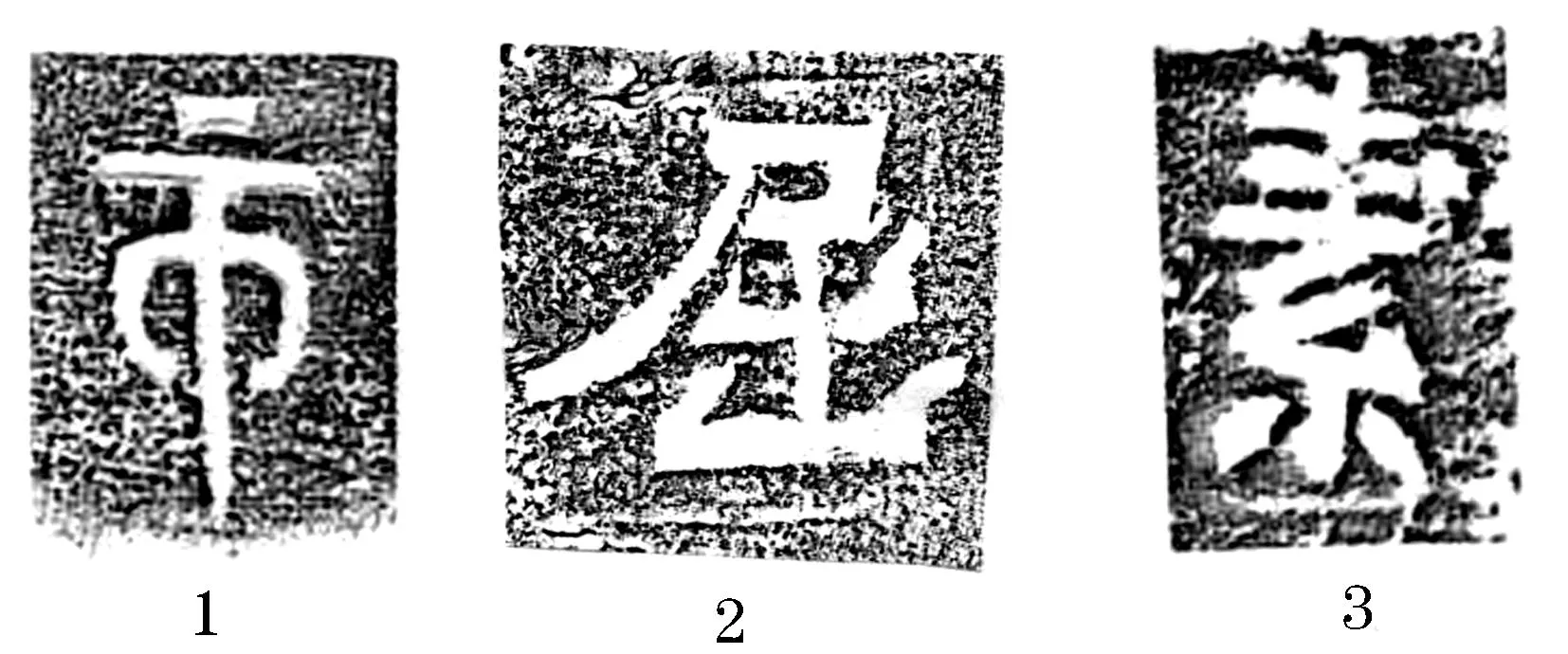

最近筆者認真查核了新出版的《西古城》、《八連城》、《上京城》三部考古報告,發(fā)現(xiàn)西古城、八連城出土的文字瓦上的模印文字大部分為陽文,但確有一定數(shù)量的模印文字為陰文,除前引“十二”、“十三五”、“十三六”、“十三七”、“十三八”幾組數(shù)字類外,名稱類可釋文字還有“市”、“屈”、“素”(圖五)等。而《上京城》報告所披露的材料中,幾乎就看不到文字瓦的模印文字有陰文者。這種現(xiàn)象是否可以說明,在渤海晚期,文字瓦上的模印文字基本上就不再用陰文而統(tǒng)一用陽文了呢?

圖五 西古城、八連城出土的“市”、

四、關于模印文字中不帶邊框者和帶邊框者之間早晚關系的思考

渤海文字瓦上的模印文字有帶邊框和不帶邊框之分。總體看來,在西古城、八連城、上京城三處遺址中,不帶邊框的模印文字明顯多于帶邊框的模印文字。

就單字而言,不帶邊框者明顯多于帶邊框者。就多字而言,似乎呈現(xiàn)出帶邊框者趨多的勢頭。

西古城、八連城出土的多字者可分為兩種情況。一種為名稱類文字,即“仁大”(反書)、“李文”和“左李”等。其中,“仁大”(反書)不帶邊框,“李文”和“左李”均帶邊框。另一種為數(shù)字類,即“十二”、“十三五”、“十三六”、“十三七”、“十三八”等,均不帶邊框。這兩種情況,是否可以說明,名稱類雙字者多帶邊框,單純數(shù)字類基本不帶邊框。

上京城出土的多字者也可分為兩種情況。一種為名稱類文字,即“卯若”、“北刀”、“保德”、“難仏”、“寶德”和“毛地”等,均帶邊框。另一種為數(shù)字類,嚴格說應是單純數(shù)字類文字與名稱類文字結合者,即“保十”、“難十”、“由十”、“非十”、“舍十”、“棄十”、“利十”“ 仄十”、“延由十”等,其中,“保十”、“舍十”、“棄十”三例帶邊框,“難十”、“由十”、“非十”、“利十”、“仄十”、“延由十”均不帶邊框。這兩種情況,似可進一步說明,名稱類雙字者多帶邊框,單純數(shù)字類文字與名稱類文字結合者漸趨帶邊框。

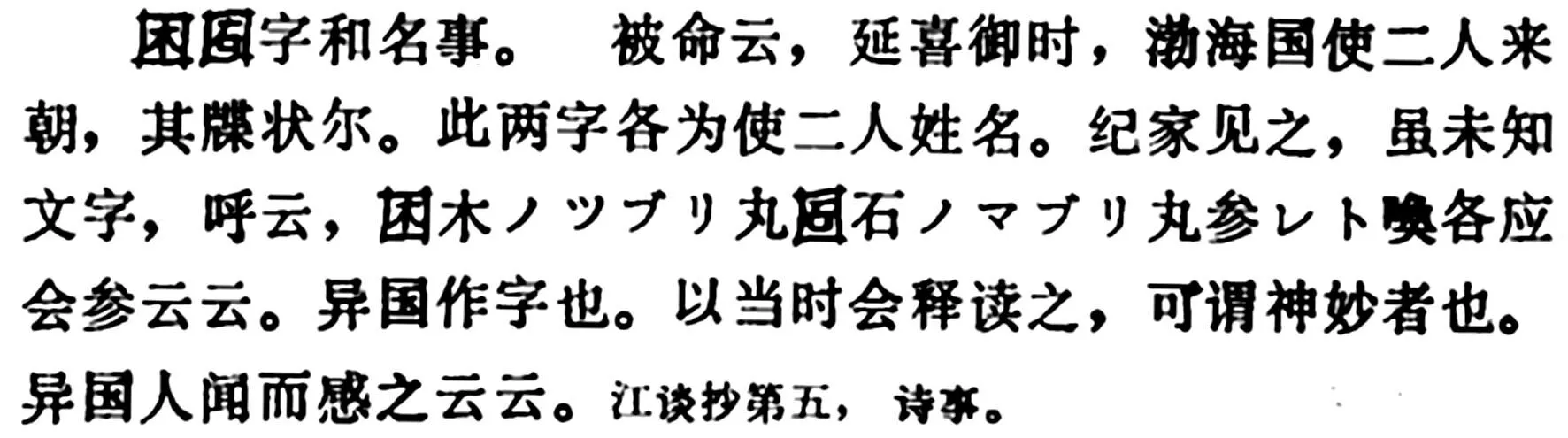

另外,還想重新釋讀一段似乎與帶邊框文字有關的日本史料。

這里,“木”、“石”兩字外面加了“井”字形邊框(金毓黻《渤海國志長編》似仍作“井”邊框;孫玉良《渤海史料全編》作“□”邊框,四角出頭,孫玉良脫落一“木”字)。當時日本雖以為是“異國作字”,但分別以“木”、“石”為姓名呼之,而對方竟能應答參見,以致日本朝臣非常得意,并受到后世稱贊。

圖六 上京城皇城正南門出土的模印文字瓦拓片

五、小結與分期說明

簡單把本文的幾點思考性意見歸納一下。

1.模印文字中名稱類單字的出現(xiàn)一般應早于名稱類雙字。渤海早中期,名稱類模印文字普遍為單字,渤海中晚期,名稱類雙字開始漸趨流行。

2.模印文字中單純數(shù)字類一般要早于數(shù)字與名稱結合類。單純數(shù)字類文字可能流行于渤海早中期,數(shù)字與名稱結合類文字可能流行于渤海中晚期。

3.模印文字中陰文與陽文應大致同時出現(xiàn)。渤海早中期,陰文與陽文同時并行,只是陽文更為普遍。渤海晚期,幾乎不見陰文,可能已經(jīng)統(tǒng)一用陽文。

4.模印文字中不帶邊框的文字可能要早于帶邊框的文字。渤海早中期,以不帶邊框者為多。渤海中晚期,帶邊框者漸趨流行。

注釋:

① 吉林省文物考古研究所、延邊朝鮮族自治州文化局、延邊朝鮮族自治州博物館、和龍市博物館:《西古城——2000~2005年度渤海國中京顯德府故址田野考古報告》,文物出版社2007年。

②⑨黑龍江省文物考古研究所:《渤海上京城(1998~2007年度考古發(fā)掘調(diào)查報告)》,文物出版社2009年。

③ 吉林省文物考古研究所、吉林大學邊疆考古研究中心、琿春市文物管理所:《八連城——2004~2009年度渤海國東京故址田野考古報告》,文物出版社2014年。

④ 宋玉彬:《渤海瓦當?shù)募y飾構圖及文字瓦的使用》,《高句麗、渤海文化學術研討會論文集》,2013年10月,長春。

⑧ 劉曉東、魏存成:《渤海上京城主體格局的演變——兼談主要宮殿建筑的年代》,《北方文物》1991年第1期;劉曉東:《渤海文化研究——以考古發(fā)現(xiàn)為視角》,黑龍江人民出版社2006年3月。

〔責任編輯、校對王孝華〕

〔中圖分類號〕K242

〔文獻標識碼〕A

〔文章編號〕1001-0483(2016)01-0044-06

〔作者簡介〕劉曉東,男, 1955年生,黑龍江省博物館研究員,郵編 150001。