遍開脫貧致富花

賈宏亮

河北省張家口市距離北京只有200多公里,是首都的“北大門”,但該市卻是河北省貧困人口最為集中的區域,有4區9縣是國家集中連片特殊困難地區縣。2011年底,全市共有貧困人口100多萬,脫貧攻堅任務十分艱巨。

扶貧攻堅貴在精準,重在精準,成敗之舉在于精準。張家口市委書記侯亮表示,張家口市已進入到啃硬骨頭、攻堅拔寨的沖刺期,脫貧攻堅要切實做好“六個精準”,確保全市貧困群眾三年穩定脫貧、五年同步小康。

目前,一條“貧困村生產生活條件明顯改善、脫貧主導產業不斷發展壯大、勞動力素質逐步提高、脫貧方向更加精準、脫貧模式更加優化”的精準脫貧之路正在張家口市越走越寬。脫貧攻堅的集結號已經吹響,全市上下勠力同心,迎難而上,脫貧致富之花遍開涿鹿大地。

摸窮底 精準配置脫貧資源

脫貧攻堅要先摸清“窮底子”,知道哪兒最窮,窮在哪兒,才能保證“靶向精準”。

近年來,張家口市以貧困村為基本單位,設立村級信息監測管理系統,逐戶建立貧困戶收支臺賬,常年記錄,每年底在村內公示,接受監督。各縣也建立了貧困戶信息監測管理專門機構,動態監測貧困村脫貧項目實施、脫貧任務完成、收入增長以及脫貧目標實現等情況,實現了“五清”,做到了“六有”,即底數清、問題清、對策清、責任清、任務清;有村情檔案,有問題臺賬,有需求清單,有村級規劃,有領導聯系、單位幫扶、干部駐村工作臺賬,有增收計劃和脫貧時限,真正做到了把貧困對象摸清找準。經過努力,對全市1723個重點村和1991個非重點村,94.76萬貧困人口實現了建檔立卡。這些建檔立卡的貧困戶、貧困村成為脫貧工作主要對象,各類社會脫貧資源正不斷向這里精準聚集。

蔚縣暖泉鎮是市委組織部工作組定點脫貧單位。工作中,工作組充分考慮全鎮“古堡文化、民俗表演、田園風光”的總體規劃,集中時間開展調查研究,廣泛聽取群眾意愿和呼聲,按照“規劃到戶、責任到人”的要求,制定了符合地方實際的精準脫貧思路。針對貧困村生產條件差、產業無特色的問題,市委組織部工作組先后爭取資金150萬元,打機井3眼,鋪設節水管網5600米,新增水澆地1300畝;新建6個多功能日光溫室大棚;實施土地整理650畝,鋪設輸水管道3000米,修砂石路1800米,栽樹600株,使暖泉鎮的發展基礎得到進一步夯實。

拔窮根 精準培育特色產業

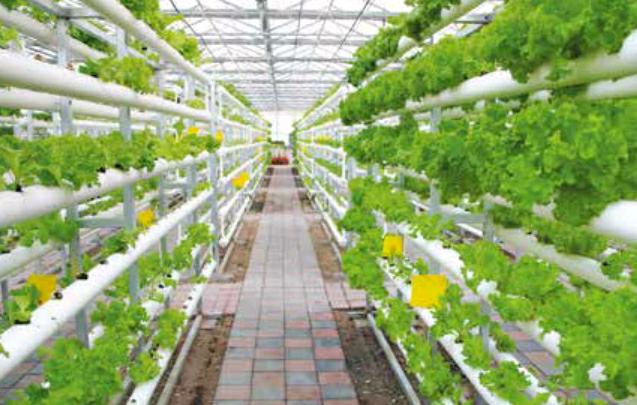

產業發展是精準脫貧的核心,大力發展現代農業園區,堅持強化龍頭企業與農戶的利益連接,才能保障群眾持續增收、穩定脫貧。

張北縣以產業脫貧為抓手,制定了“一區三帶”戰略,即:現代農業示范區,東部設施農業產業帶、西部舍飼養殖和旱作農業產業帶、中部高效農業產業帶,依據產業脫貧規劃,重點培育了蔬菜、甜菜、奶業、肉業、薯業、燕麥、特色雜糧等八大脫貧產業,這些產業成為了富民強縣的特色主導產業。

節水蔬菜種植是尚義縣產業發展的名片,位于七甲鄉和八道溝鎮境內的2.4萬畝集中連片節水蔬菜種植是這張名片最為靚麗的風景線。在新一輪脫貧攻堅戰中,尚義縣按照“園林式布局、高科技引領、精深加工帶動、品牌化營銷”的思路扎實推進,目前,園區建設已初具規模,形成了水電路配套完善、林田網布局合理、種加銷功能齊全的大型現代農業示范園區雛形。園區分核心區和輻射區兩部分,2個鄉鎮、10個貧困村4869位貧困人口因此直接受益,帶動周邊1.2萬人實現增收。

風光無限在張垣,生動的實踐何止這些?截至目前,全市共爭取省以上財政專項資金3.6億元, 圍繞40條產業帶,發展中藥材、食用菌、杏扁等特色產業品牌村56個;整合各級各類資金發展露地蔬菜投入13.98億元,設施棚室建設投入8.37億元,養殖場建設投入14.76億元,林果業投入2.65億元,藥材業投入0.64億元。張家口市把發展股份合作經濟、現代園區和家庭手工業作為改革的突破口,亮點典型不斷涌現。

解難題 精準破解資金瓶頸

帶動貧困人口脫貧,離不開金融機構積極參與,只有疏通金融血脈,發揮資金融通作用,才能使脫貧攻堅精準有力。

萬全區曾是“農戶貸款示范縣”。為破解貧困農戶缺少發展資金這一難題,萬全將財政脫貧資金與金融信貸資金有機結合,充分發揮財政資金的杠桿作用,設立了向農戶實施的“設施農業專項貸款”、針對建檔立卡貧困戶實施的“ 金融脫貧富民農戶貸”、專門為農村婦女設立的小額信貸“農戶自立服務社”、針對企業、合作社設立的“農業產業化信用擔保基金”,以及服務于貧困村農戶的互助金“ 脫貧互助社”。2012年,縣政府還投入2000萬元,在縣農商行設立了信貸風險補償基金專戶,以1:5比例撬動銀行貸款1億元支持脫貧攻堅,主要為域內從事設施農業生產的種養戶、農民專業合作社和農業龍頭企業提供貸款擔保。三年來,共發放設施農業專項貸款6000多萬元,建成養殖小區200多處, 發展設施棚室9000多個,促進農戶人均增收1500元。

萬全僅僅是全市金融脫貧的一個縮影。2015年以來,張家口積極推進宣化縣產業貸示范縣和萬全、懷安縣農戶貸示范縣試點工作,建立風險補償金管理運行機制,努力探索金融脫貧的有效機制和辦法。對建檔立卡貧困戶進行評級授信,并建立了脫貧小額信貸統計考核制度。張北、陽原、宣化和崇禮4縣成功爭取農戶自立服務社小額信貸項目,占全省2015年度項目縣個數的44%。全市除康保縣外,農戶自立服務社試點工作實現了全覆蓋。

同時,中央彩票公益金有力促進了貧困村小型公益事業建設和整村推進工作,是對財政脫貧資金使用局限的有效補充。今年,張北和陽原縣成為中央彩票公益金支持革命老區的項目縣,蔚縣成為項目鞏固縣,三縣共爭取資金3000萬元。

創機制 精準提升脫貧效益

小關村是陽原縣桑干河南臺地上一個既無資源又缺區位優勢的偏遠小村,全村188戶、547口人,村里1000多畝旱地種了雜糧雜豆,沒有像樣的支柱產業,脫貧致富難度較大。

“先是脫貧資金一下來就給村民平分,后來又改成發放‘周轉牛‘周轉羊,本意是讓老百姓搞養殖賺錢,可沒幾天一些人因手頭緊就賣牛賣羊,窮日子沒變樣。”小關村書記說。

2012年,小關村得到省知識產權局幫扶資金50萬元。根據以前很多老百姓養過羊、有經驗、易接受的實際,小關村決定建養羊合作社,把上邊的資金變成股份分給老百姓,特別是要分給那些鰥寡孤獨、沒有勞動能力的貧困戶,帶著他們一塊致富。

合作社股份每股5000元,分為3種類型發放給農戶: 一種是補貼股,利用扶貧資金給特困戶補5000元,貧困戶補4000元,其余農戶補2000元,每戶只補貼一股;一種是集體股,給貧困戶補貼后,剩余的幫扶資金和集體土地流轉收入給村集體入股;一種是創業股,老百姓想多買的不享受補貼,每股還要多交300元的公益事業發展基金,為了防止股份過于集中,合作社還規定每戶最多只能買80股。合作社很快就籌集啟動金410萬元,建成了占地面積10萬平方米的肉羊養殖園區。這一年,不少農戶分到了錢。

嘗到甜頭的小關人,又成立了蔬菜專業合作社,不到一年功夫,小關建起了209個春秋式蔬菜大棚。政府用脫貧資金給貧困戶入了股,一棚入一股,一股3000元。當年,種植戶戶均純收入6000多元,合作社還為貧困戶增加了2萬多元的救助金。第二茬種植的架豆, 戶均純收入達到4000元。驕人的收入映紅了小關人的笑臉。

小關村股份合作共富機制解決了資金短缺板塊,使各類脫貧資金得以有效整合,避免“撒胡椒面”和“救急不救窮”現象,變“輸血式”為“造血式”扶貧,正是全市創新機制、引領廣大貧困群眾穩定脫貧的一個縮影。2015年以來,張家口重點推廣了赤城縣“五位一體”、陽原縣“股份共富”、蔚縣 “工農聯建”、張北縣 “園區帶動”、崇禮縣“示范引領”、萬全縣“財政擔保”等脫貧攻堅新機制。多種機制消除了阻礙脫貧的頑癥,推動了農村經濟規模化、組織化、市場化發展,激活了農村發展內生動力,走出一條條可持續發展的脫貧之路。