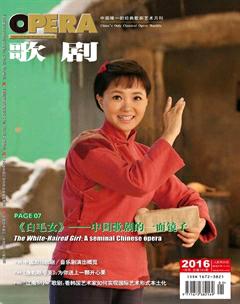

歌劇《白毛女》今又續輝煌

王祖皆

2015年是歌劇《白毛女》在延安首演70周年,文化部組織復排了該劇并制作了3D舞臺藝術片。11月6日起,由文化部主辦的歌劇《白毛女》(舞臺劇)全國巡演活動正式啟動,所到之處都受到了廣大觀眾的熱烈歡迎,盛況空前。本人有幸在全國巡演杭州站觀看了演出,并與郭蘭英(原歌劇《白毛女》喜兒的扮演者)、喬佩娟(原歌劇《小二黑結婚》小芹的扮演者)、侯克明(歌劇《白毛女》3D舞臺藝術片導演)、雷佳(現歌劇《白毛女》喜兒的扮演者)一起在舞臺上接受了中央電視臺的專題采訪,真是心潮起伏、感慨萬千。

傳承經典 固本求新

歌劇是外來的藝術形式,誕生于意大利,至今已有400多年的歷史了,而隨著“五四”新文化運動傳入中國還不足百年。在本土化的過程中,老一輩歌劇藝術工作者成功地把西洋歌劇的藝術經驗和藝術手段與秧歌劇、戲曲、曲藝、民歌的民族傳統和民族風格結合起來,開辟了中國特色的歌劇發展道路,也曾經創造了中國歌劇的輝煌。涌現出如《白毛女》《劉胡蘭》《小二黑結婚》《紅霞》《洪湖赤衛隊》《劉三姐》《紅珊瑚》《江姐》等一大批優秀民族歌劇的經典之作,唱段家喻戶曉,影響遍及全國。而其中具有里程碑意義的作品當屬1945年由延安魯迅藝術文學院集體創作,賀敬之、丁毅執筆編劇,馬可、張魯、瞿維、劉熾、煥之、向隅、陳紫作曲的《白毛女》。歌劇《白毛女》為什么會盛演不衰,充滿魅力?我認為最根本的原因是:它具有非常強烈的時代特征、非常鮮明的民族特色、非常優良的革命傳統和非常廣泛的群眾基礎。

文化靠積累,經典需傳承。但是,復排的民族歌劇經典之作《白毛女》如何處理好固本和求新的關系?這又是擺在我們面前一個不小的難題。讓人可喜的是,主創人員和演職人員在這兩個方面都作出了不懈努力并取得了突出成效。一方面,他們保留了原劇本的人物設置和故事框架,只作了適當刪節,音樂上更是盡量保留它的原有特色,首先在文本和音樂上守住了原作的精髓;其次,他們還專門組織了演員和劇組人員去“白毛女”故事的發生地——河北省石家莊市平山縣北冶鄉河坊村實地深入生活,與鄉親們同吃同住同勞動并實地考察了白毛女洞、奶奶廟、黃家大院和白毛女陳列館,讓大家去體驗并尋找那個時代的生活依據;再次,他們還請未了郭蘭英等一批當年參演過歌劇《白毛女》的表演藝術家,不辭辛勞手把手地教,讓演員們扎牢根基,得到真傳。

復排歌劇《白毛女》過程中,雷佳和高鵬的演唱和表演可圈可點,這一切都離不開名家和高人的指點。所以,此次復排的歌劇《白毛女》,無論是劇情處理、演員表演,還是音樂編配、舞美設計,都保持了鮮明的民族特色,堅持了民族歌劇的屬性,固守住了這個根本。另一方面,為使《白毛女》既“原汁原味”又具有時代氣息,主創人員首先把“趙大叔講紅軍”、“穆仁智搶喜兒”等幾場戲以前的臺詞改成了唱詞,按原劇的音樂風格把它們譜寫成唱段,并為“喜兒、大春山洞相逢”一場戲續寫了新唱段《我是人》,恢復了喜兒、大春的二重唱,以回歸歌劇藝術本體,突出它的音樂性、歌唱性,增強它的藝術感染力;其次,主創人員還用中西合璧的樂隊編制,在和聲、復調、織體等方面進一步加工提高,并強化了民族器樂和民族打擊樂的作用,將全劇的音樂重新作了編配,從而大大豐富了樂隊的表現力;再次,借助高科技手段,用3D技術把它拍攝成舞臺藝術片,也更增添了今天的時代感,增強了視覺沖擊力和觀劇新體驗。

引導創作 給人啟迪

習近平總書記在文藝工作座談會講話中反復強調:要堅持以人民為中心的創作導向,努力創作更多無愧于時代的優秀作品。無疑,歌劇《白毛女》就是這樣的作品。

歌劇《白毛女》取材于民間新傳奇“白毛仙姑”,表現新舊兩個不同社會的鮮明對照,表現人民的翻身,它所塑造的喜兒、楊白勞的藝術形象更是深入人心。郭沫若觀看歌劇《白毛女》后,曾以“悲劇的解放——為《白毛女》演出而作”為題,高度贊揚了這部歌劇:“中國的封建悲劇串演了兩千多年,隨著《白毛女》的演出,的確也快臨到它們的閉幕,‘鬼變成人了”,“這是人民解放勝利的凱歌”。《白毛女》深刻揭露了社會矛盾,20世紀40年代震動了大半個中國,使上億人民(特別是農民、解放軍指戰員們)為之振奮,用藝術的力量動員人民群眾投身于反霸斗爭和推翻三座大山的偉大革命。因為它關心了人民的命運,反映了時代的變革,所以才會深受大眾的喜愛和歡迎。《白毛女》在文學、詩歌、音樂語言方面所表現出來的強烈的民族感,以及面向民間、貼近群眾的做法,也使它更符合中國人的欣賞習慣,更具有廣泛的群眾基礎。茅盾1948年5月21日發表的贊文稱:“在今天,我們毫不遲疑稱揚《白毛女》是中國第一部歌劇,我以為這比中國的舊戲更有資格承受這名稱一一中國式的歌劇。”

習近平總書記在文藝工作座談會講話中指出:在文藝創作方面,存在著有數量缺質量、有“高原”缺“高峰”的現象,存在著抄襲模仿、千篇一律的問題,存在著機械化生產、快餐式消費的問題。那么,何謂有質量的作品?何謂“高峰”式的作品?難道歌劇《白毛女》不能給我們以啟迪嗎?

歌劇《白毛女》主題深刻:它充分揭示了“舊社會把人逼成‘鬼,新社會把‘鬼變成人”的思想內涵;歌劇《白毛女》人物鮮活:喜兒、楊白勞、黃世仁、穆仁智……都有鮮明而獨特的人物個性,活靈活現;歌劇《白毛女》音樂動聽:無論是《北風吹》還是《扎紅頭繩》,無論是《十里風雪一片白》還是《昨天黑夜爹爹回到家》《恨是高山仇是海》《太陽出來了》……哪怕是反派人物的音樂也都給我們留下了深刻的印象,很好地實現了用音樂來承載戲劇、刻畫人物、引發動作、營造環境等任務。應該說,在全體主創人員、演職人員的努力追求下,這次復排的歌劇《白毛女》是符合“思想精深、藝術精湛、制作精良”要求的藝術精品。

提振精神 增強信心

我們正處在經濟全球化、文化多元化的時代,世界各種思想文化相互激蕩,歌劇藝術也呈現出多元發展的良好態勢。但是,多元發展中的重要一元,即民族歌劇的創作演出還沒有引起大家的足夠重視,還不夠活躍。以至于在總政歌劇團繼民族歌劇《黨的女兒》之后又推出民族歌劇《野火春風斗古城》時,歌劇理論家居其宏發表感言說:“像以前《白毛女》《江姐》《洪湖赤衛隊》這樣的民族歌劇,如今在新世紀幾乎是一脈單傳,而總政歌劇團把它繼承和發展了。”這“一脈單傳”既是褒獎,也有點悲涼。前一時期,某報還登出了“中國歌劇一路向西?”的醒目標題。造成這種局面的原因是多種多樣的,但是缺乏文化的定力、缺乏文化的自信是其中的一個重要原因。《人民日報》曾刊發一篇文藝點評:“發展中國家迫切希望公平參與全球文化交流進程,在世界舞臺上發出自己的聲音,但急切心愿的背后,也特別易于出現不顧客觀實際、渴望強國認可,且以他人標準為準則的文化焦慮癥候。”例如,近些年來不管何等人士,也不管何種唱法,不惜重金拼命想擠進維也納金色大廳舉行個人音樂會,以此作為“走向世界”的標志,以此作為衡量“藝術水平”的標準;再比如,有些作曲家公開表示,我就是要寫一部像西洋正歌劇一模一樣的中國歌劇,把“像”作為自己的藝術追求。豈不知,你模仿得再像也是別人的東西,而且是別人過去的東西,創新是藝術的生命,沒有創新就沒有發展和提高;豈不知,文化離不開它的土壤,文化更離不開它的受眾,作為舞臺藝術實踐活動中的三個主要環節,即創作、表演和欣賞是應該綜合起來統一考慮的,要為“最廣大人民的根本利益”服務,就得在本土化的過程中讓外來的藝術形式服中國的“水土”,接中國的“地氣”。這些在老一輩歌劇藝術工作者中已經解決了的理論和實踐問題,難道我們還要付出沉重的代價再走一遍嗎?“這種依托洋人認可來裝點門面的動機,恰恰是弱者自卑心理的反射,是缺乏文化自信的表現。”作為有著五千年悠久歷史和文化傳統的文明古國,在實現文化大發展大繁榮的進程中,我們應該保持文化的定力,建立文化的自信。

歌劇《白毛女》的復排和演出成功,再一次充分證明了民族歌劇的強大生命力,也進一步提振了我們的精神、增強了我們的信心。

我們一定要以歌劇《白毛女》復排和演出成功為契機,更加重視我們的民族文化,倍加珍惜幾代中國歌劇人努力探索而創立的民族歌劇風格和傳統,不斷深入博大精深的中華傳統文化之中汲取養分,解決好繼承、融合、創新三者之間的關系,尊重差異、包容多樣、拓寬視野,支持各種題材、樣式、風格相互競爭、相互促進,多元發展,堅持以人民為中心的創作導向,努力創作出更多無愧于時代、無愧于人民的優秀歌劇作品,去贏得觀眾、贏得市場、贏得未來。endprint