西安市主要活動中心公交先到達性研究

任 倩,顧欣欣,李 娜

(長安大學公路學院,陜西 西安 710064)

?

西安市主要活動中心公交先到達性研究

任倩,顧欣欣,李娜

(長安大學公路學院,陜西 西安710064)

摘要:基于國內外公共交通績效評價現狀,本文提出利用公交先到達性對公交系統出行快慢和效率進行綜合評價,并利用Arcgis分析計算高峰時段、高峰方向西安市主要活動中心門對門常規公交與小汽車出行時間差,對西安市常規公交先到達性進行度量。研究發現,城市范圍內公交先到達較好(服務水平C級以上),中軸線上部分活動中心間的公交先到達性達到A級;郊區范圍由于公交服務少、換乘多且不便,先到達性降低。需要從公交專用道功能提升、交叉口信號優先、路權優先以及換乘銜接改善等公交優先措施入手,配合公交服務質量提高,才能將西安市公交先到達性保持在較好水平,吸引更多小汽車使用者轉向公交出行。

關鍵詞:公交先到達性;公交績效評價;門對門出行;公交與小汽車出行時間差;公交優先

0引言

目前,優先發展公共交通已成為各級政府的共識,公交績效評價(transit performance measurement)也成為各級政府的迫切需求,對政府推動公交優先、公交企業維持發展、居民選擇出行方式都尤為重要。公交發展水平較高的美國已經建立了一套完善的公交績效評價體系。國內也正積極開展公交績效評價方面的研究及實踐:2013年交通運輸部研究制定了“公交都市”考核評價指標體系 ,2014年組織編制了城市公共交通發展水平評價的規范;國內學者在公交服務水平評價方面的研究也取得了一定成就。但是國內公交績效評價方面的研究致力于通過諸多不同屬性的指標加權得到整個系統的服務水平,這樣包含指標多,每個指標的計算方法不統一,有些指標難以量化,而且要通過專家打分法賦予指標權重,往往產生較大誤差且難以突出使用者最關注的服務指標。另有研究針對可達性、可靠性等進行單獨研究,對公交規劃及運營改善提供了有力支撐。

出行行為研究表明,出行時間是影響居民出行方式選擇的主要因素之一,出行時間通常可以反應出行快慢。居民在決定是否選用公交出行前會重點比較公交與小汽車出行花費時間的長短。國外通過公交與小汽車出行時間比、時間差及速度比等指標度量公交出行快慢,國內理論研究和實踐普遍采用公交車平均速度、公交與小汽車速度比,另有研究在建立快速公交系統(BRT)評價指標體系時將先到達性作為BRT系統評價的準則層,用BRT與小汽車出行時間差度量BRT系統的先到達性。國內研究在計算出行時間和出行速度時往往不考慮步行、換乘延誤,只是對公交行駛過程的評價。

本文選取門對門公交與小汽車出行時間差指標,評價高峰時段、高峰方向西安市鐘樓、小寨等11個主要活動中心間常規公交先到達性,評估公交的競爭力。主要活動中心間的公交出行具有代表性,可以在一定程度上反映全市公交服務現狀,為居民出行提供參考,同時為公交運營改善提供建議。

1公交先到達性的定義與度量

公交先到達性即在相同起訖點之間公交和其他交通方式(多指小汽車)相比的先到達程度。由于等車、中途上下客、換乘,公交出行時間普遍小汽車長,美國《公共交通通行能力與服務質量手冊》(TCQSM)從乘客感受的角度出發,通過乘客意愿調查得到30 min是公交乘客可以接受的公交與小汽車出行最大時間差。本文借鑒美國經驗,規定公交與小汽車出行時間差小于30 min時公交與小汽車相比具有競爭優勢,超過30 min公交的競爭優勢將下降,超過60 min公交系統需要改善。公交先到達性與公交站點覆蓋率、專用道布設、路權優先、信號優先、換乘方便性等有關,是對公交系統出行快慢、效率的全面、綜合反映,用門對門出行公交與小汽車出行時間差度量。

與其他指標相比,公交與小汽車出行時間差具有以下優勢:(1)該指標是對公交站點覆蓋率、公交專用道布設、路權優先、信號優先、換乘銜接等公交系統組成的運行效率的綜合評價,更全面;(2)公交與小汽車出行時間比更適合應用在中、大型交通系統的評價,而公交與小汽車出行時間差適合于任何規模的系統,可以通過計算高峰時段某條線路公交出行與小汽車出行時間差,評估該線路公交先到達性,亦可計算整個區域平均出行時間差,評價整個系統公交先到達性;(3)該指標更直觀地展現出公交與小汽車相比是否具有競爭力,更容易被大眾感知。

門對門出行公交與小汽車出行時間差Δt的計算公式如下,

Δt=ttransi-tauto

式中:ttransit為公交出行時間,包括起點到公共交通站點的步行時間、候車時間、車內時間、公交站至目的地的步行時間及換乘時間;tauto為小汽車出行時間,包括車內時間、停車時間及停車位置至目的地的步行時間。

該指標可以用來評價高峰時段或者平峰時段的公交先到達性,由于高峰時段交通擁堵將導致小汽車出行時間延長,此時該指標可以反映專用道、路權優先等公交優先措施的作用,因此,高峰時段公交與小汽車出行時間差可以更好地評價城市或區域的公交先到達性。

2西安市概況

2.1西安市主要活動中心

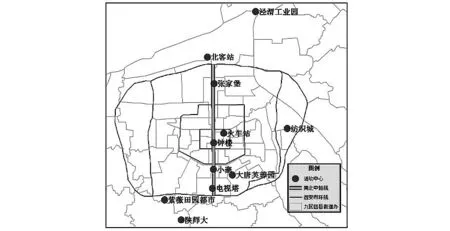

所選取的11個活動中心均為西安市主要的出行集散點,鐘樓、小寨、電視塔、張家堡、火車站和大唐芙蓉園六個活動中心劃為城市范圍,涇渭工業園、北客站、紡織城、紫薇田園都市和陜師大劃為郊區范圍。城市范圍內鐘樓、小寨、電視塔、張家堡四個活動中心處于西安南北中軸線上,中軸線以鐘樓為核心,北起西安繞城高速呂小寨立交,南至西安繞城高速公路長安立交,全長20公里,為西安主城區交通大動脈,11個活動中心的分布如圖1所示。

圖1 西安市主要活動中心分布

2.2西安市公共交通現狀分析

2012年西安市公共交通機動化出行分擔率達到53.99%,公共交通系統日均完成客運量581萬人次/日,其中常規公交490萬人次、城市軌道交通16.15萬人次、出租車74.88萬人次,常規公交仍然是城市居民出行的主要方式,在城市客運中占主導地位。西安市正全力打造以軌道交通為骨架,常規公交為主體的公共交通網路體系, 2011年9月軌道交通2號線一期開通運營,2013年9月1號線投入運營,初步形成了一個總長50.3 km“十”字型軌道交通骨架網絡。截止2012年底,西安市公交線網總長度為1 280 km,線路總長度5 766.15 km,線網密度2.67 km/km2。

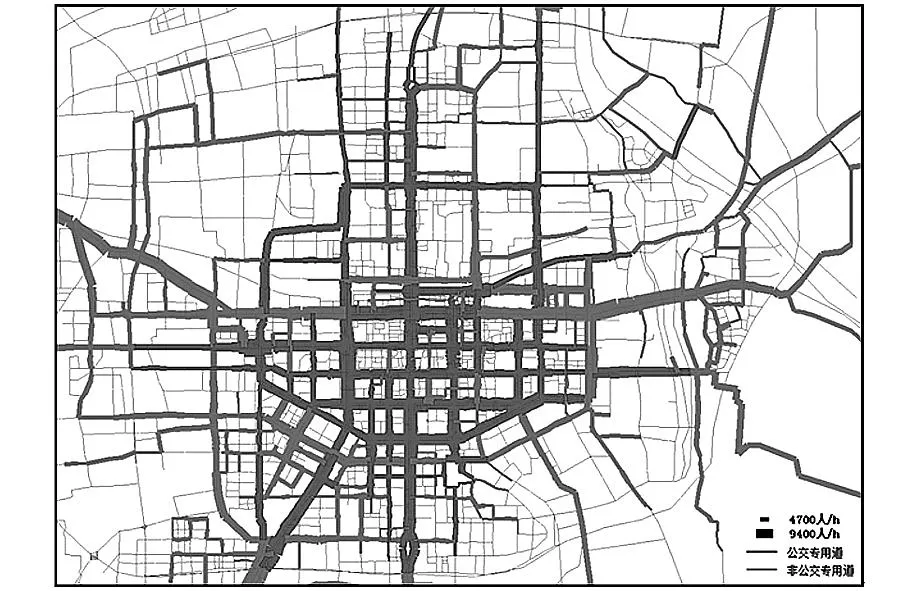

2012年底,西安市已建成30條公交專用道,總里程238.8 km,公交專用道設置比率為18.66%。二環內主要道路普遍設置了公交專用道,城市南部比北部公交專用道密度大,公交專用道分布在公交客流較大的線路,公交專用道及公交客流量分布如圖2。

圖2 西安公交專用道及客流量分布

西安市在公共交通優先發展方面取得了顯著成就,但常規公交存在以下問題:

(1)公交線網布局不合理。舊有公交線網供給已不能滿足目前的交通需求;公交線路非直線系數過高、線路重復系數過大、線路過長;公交線網層次單一,缺乏服務于中短距離、有較好可達性的中低速、小客量的公交服務;集中在鐘樓處的線路過多,中心城區交通擁堵嚴重,延誤增大;公交線路分布不均衡,次干路和支路上的道路網密度較低。城鄉公交線路運行與城區線路功能混淆。

(2)公交專用道不專用。公交車公交路權未得到充分保障,公交專用道多采用占用非機動車道的形式,機非混行嚴重,公交專用道不專用現象突出,嚴重降低公交車行駛速度,降低公交車吸引力。

(3)公交場站、換乘站供給不足。在火車站或地鐵站附近缺少足夠的公交接駁站和換乘站;公交場站停車位不足,2013年公交車進場率僅37.01%;路側式公交站多為非港灣式公交站,公交車輛站點通行能力不高,造成整個公交系統的運力折減。

(4)服務水平低。車輛整體檔次不高,運量小、開門小,對服務水平、運送能力和運營效率有很大影響;在老城區內部公交運行速度較低,出行時耗大,高峰滿載率較高,居民總體滿意度不高等問題。

3主要活動中心公交先到達性分析

針對西安市公交發展現狀,選取11個重要的出行產生源作為活動中心,每對活動中心間確定一條路徑,在高峰時段每條路徑分別乘坐公交和小汽車往返三次,記錄離開和到達這些活動中心的時間,并進行處理及分析。

3.1統計行駛時間

將高峰時段、高峰方向每個活動中心間普通公交和小汽車行駛時間進行統計后在Arcgis中錄入,并繪制成圖。小汽車行駛時間如圖3,公交車行駛時間如圖4。

圖3 小汽車行駛時間(min)

圖4 公交車行駛時間(min)

3.2計算門對門出行時間差

按照TCQSM的標準,小汽車門對門出行時間包括實際車內時間、5 min停車時間、3 min步行時間,公交門對門出行時間包括公交行駛時間、6 min步行時間、5 min等車時間,換乘時間取10 min,分別得到小汽車、公交總出行時間。

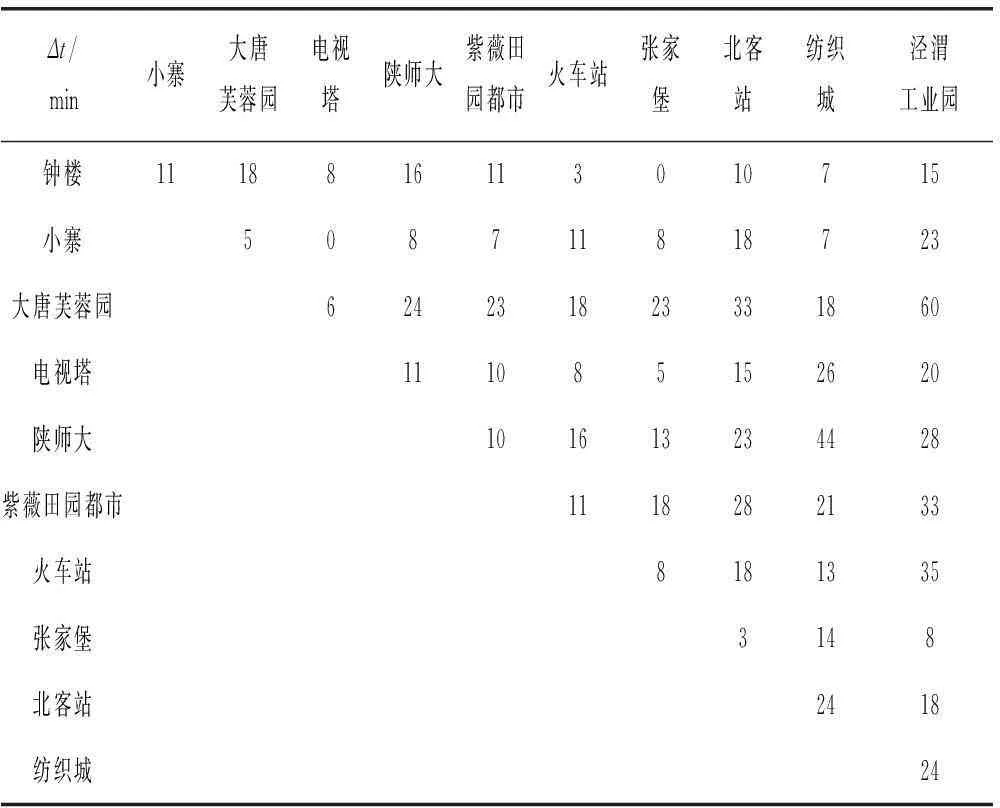

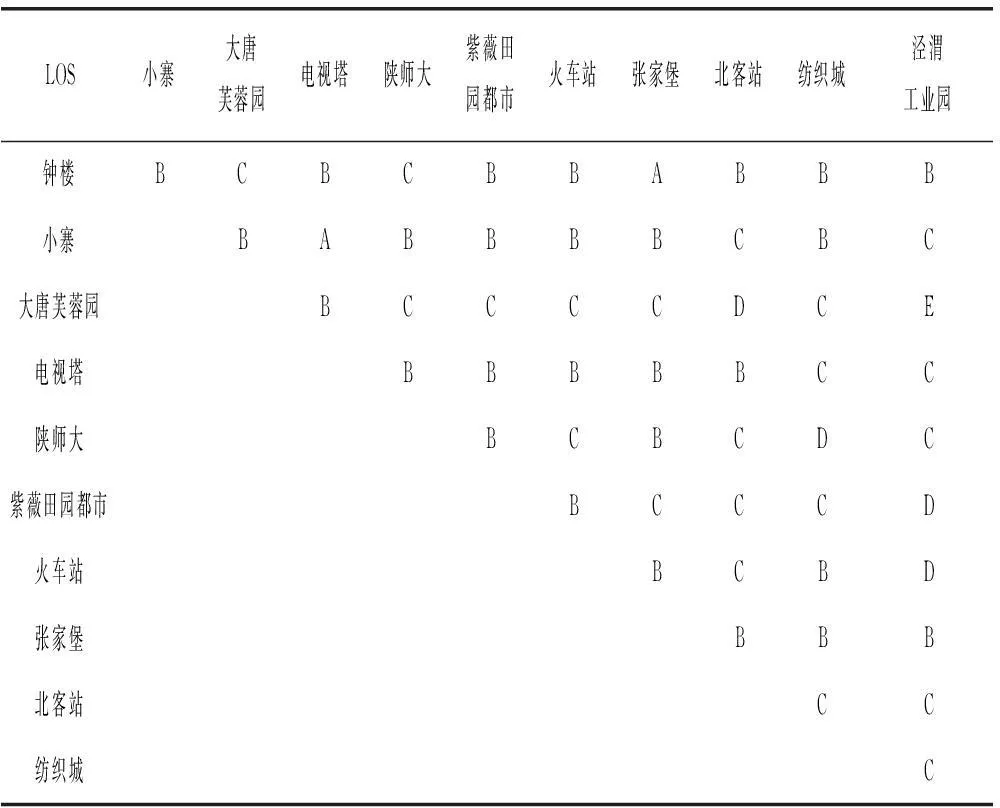

門對門公交總出行時間減去小汽車總出行時間得到公交和小汽車出行時間差如表1,表示門對門公交與小汽車出行時間差。

表1 公交與小汽車時間差

3.3公交先到達性分析

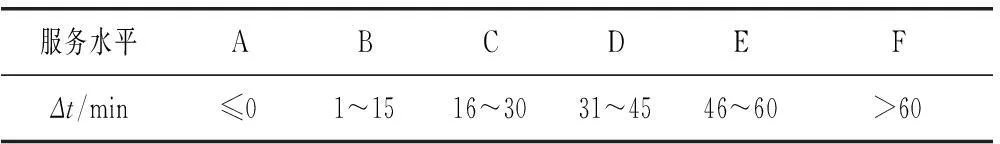

依據TCQSM的規定,按照該服務水平劃分標準將公交先到達水平劃分為六級,如表2。A級為最高服務水平,設計服務水平應該是B、C級水平,E級水平需要改善,F級服務水平表明公交服務極端脆弱,需要盡快改善。

表2 服務水平

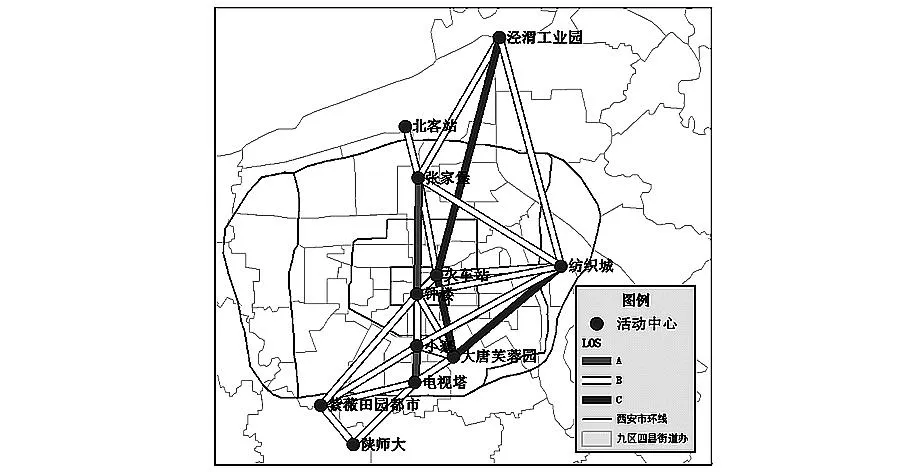

按照上述公交先到達水平對各活動中心進行分級,得到表3,相鄰活動中心間的公交先到達水平如圖5,LOS(Level of Service)表示服務水平,在此處即代表公交先到達水平。

表3 公交先到達水平

圖5 相鄰活動中心公交先到達水平

(1)表3可以看出,11個活動中心公交先到達性水平基本穩定,且多數保持在設計服務水平,表明西安市公交服務水平基本滿足乘客的要求。公交在南北中軸線上服務水平高,市中心鐘樓以及次核心商業區小寨的公交先到達性最好,郊區活動中心明顯降低,比如火車站-涇渭工業園之間公交先到達水平只有E級,雖然暫時還沒有出現服務極端脆弱的現象,但是如果安于現狀,不從公交優先及換乘銜接方面加以改善,隨著人們對舒適度和便捷性需求的增加以及公交與小汽車相比先天的不足,未來將會有很大部分出行者轉移到小汽車出行。

(2)圖5表明,相鄰活動中心間公交出行不需要換乘,公交先到達水平處于C級以上,公交服務好,特別是中軸線(張家堡-電視塔)鐘樓-張家堡和小寨-電視塔之間,公交先到達水平處于A級,郊區(紫薇田園都市、陜師大、紡織城等)公交服務水平相對較差,很大程度上由于高峰時段南北中軸線小汽車擁堵嚴重,行駛時間增加,而公交專用道行駛條件好、控制小汽車駛入,使得公交受擁堵影響小,公交速度比小汽車快,公交專用道的優勢得以體現。

4西安市公交先到達性提升措施

(1)提高公交專用道建設水平。高效的公交專用道可以顯著提高公交先到達性,目前公交專用道機非混行嚴重,易發生事故,而且小汽車占道行駛常有發生,公交專用道形同虛設,需要加強專用道的建設水平和管理水平,保障公交專用路權。

(2)增加郊區公交服務。郊區公交線路少,換乘多,公交站點距離出發地或者目的地距離遠,大大增加了步行時間,導致公交先到達水平降低。需要在出行需求大的地區之間加密公交線網,提高公交站點覆蓋率,從而改善郊區公交先到達性。

(3)加強客流較大地區公交優先措施。在出行需求大的區域通過交叉口信號優先、路權優先以及換乘改善等措施的共同作用,可以大大減少公交出行時間。

(4)改善公交服務,提高乘客感知的公交先到達性。研究證明,公交服務質量,如候車及乘車過程中的擁擠度、舒適性、安全性、可靠性、站臺設施有無、來車實時預報等因素對乘客感知時間(perceived time)影響顯著,因此降低乘客感知時間將顯著提高乘客感知的公交先到達性,吸引更多小汽車使用者轉向公交出行。

5結語

本文通過對西安市主要活動中心公交先到達性進行評價,用公交與小汽車出行時間差指標評價公交先到達性可以作為對公交站點覆蓋率、公交專用道布設、路權優先、信號優先、換乘銜接等公交系統組成的運行效率的綜合評價,為判斷公交與小汽車相比是否具有競爭力提供可靠依據,并依據數據處理結果提出西安市公交服務先到達性提升建議。這種方法對其它城市也有一定適用性,目前國內相關研究還處于初級階段,本文僅選取11個主要活動中心進行研究,還不能準確評估整體公交先到達水平,需要在以后的研究中加以改善。

參考文獻:

[1]劉文洋,李紅昌. 國外城市公交立法的經驗及借鑒意義[J]. 技術經濟,2005,(6):1-2.

[2]國務院. 國務院關于城市優先發展公共交通的指導意見[Z]. 北京, 2012.

[3]交通運輸部. 公交都市考核評價指標體系[Z]. 北京, 2013.

[4]陳茜, 陳學武. 城市常規公共交通發展水平綜合評價指標體系研究[J]. 城市交通, 2003,(1):8-12.

[5]李春清, 宋瑞, 韓洋. 城市公交服務水平綜合評價指標體系研究[J].交通標準化, 2008,(9):107-109.

Transit-auto rapidity analysis of main activity centers in Xi′an

REN Qian, GU Xin-xin, LI Na

(Chang′an University,Xi′an,Shanxi 710064,China)

Abstract:Based on the transit performance measurement status both at home and abroad, transit-auto rapidity measure, which could comprehensively evaluate travel efficiency of the transit system was put forward in this paper and the transit-auto rapidity of Xi’an was estimated by using Arcgis to calculate peak hour and peak direction transit-auto travel time differences among main activity centers. It’s discovered that urban area provides good service (above “C” level), while activity centers along medial axis even provide service of “A”. Because of few transit services and high number of inconvenient transfers involved, transit-auto rapidity declines in suburbs. Transit-auto rapidity in Xi’an will keep a good level and more car drivers will shift to public transport modes if transit priority measures like bus lane function improvement, intersection signal priority, right of way and transfer improvement are taken and transit service quality is improved at the same time.

Keywords:transit-auto rapidity; transit performance measurement; door to door travel; transit-auto travel time difference; transit priority

中圖分類號:U491.1

文獻標識碼:C

文章編號:1008-3383(2016)03-0138-04

作者簡介:任倩(1989-),女,江蘇宿遷人,碩士研究生,研究方向:交通規劃、城市公共交通。

收稿日期:2015-08-08