教師專業梯度發展校本培訓的缺失與改進

陳吉君

(廣州市第七中學,廣東 廣州 510080)

目前,我國中小學教師的培訓主要包括校本培訓、校外專業培訓機構的培訓和高等院校的培訓三種層級形式,其中,最基本的是校本培訓。校本培訓是指“基于學校,源于需要,突出自主,講究互動,提升教師,促進發展的一種有計劃指導下的全員全程在崗培訓形式”[1]。如果我們認可這個定義的話,那么,我們可以從這個定義里推導出:校本培訓的直接目的是促進教職員工(包括學校領導)的發展,間接目的是促進學校的發展,最終目的當然是促進學生的發展。但是,教師的成長,除了專業知識和技能、職業道德和政治思想的成長外,更有學術素養與教育思想的提升。筆者把這樣的教師發展(包括學校領導和學校員工的發展,下同)稱為教師專業的梯度發展。

教師專業的梯度發展是指“在時間或空間或二者交匯點上有自己教育思想的提升的教師發展,即:梯級發展+教育思想提升=梯度發展”[2]。因此,筆者認為,中小學教師的校本人才培訓也應該是中小學教師專業梯度發展的校本培訓。

要使中小學教師專業梯度發展校本培訓更有實效,我們就必須分析其存在的問題,對癥下藥,加以改進。那么,目前我國中小學教師專業梯度發展校本培訓存在哪些問題呢?筆者結合自己對34年教育生涯的回憶與反思以及對一些理論文章的學習和獨立思考認為,主要存在以下六個方面的缺失,我們必須加以正視并積極采取措施進行彌補。

一、技術操作多,思想提煉少

如前面所述,校本培訓是基于學校、源于學校需要的一種有計劃指導下的在崗培訓形式。眾所周知,我國目前社會大眾評價學校和校長的標準已經壓縮為“唯分數論”的唯一指標,因此,如何提高學生紙筆考試分數或提高學生紙筆考試分數技巧的培訓必然成為校本培訓的最主要內容。

以提高學生紙筆考試分數為最主要內容的校本培訓,不僅是學校主要領導保“位置”、保“帽子”的需要,也是教師保“地位”(在學校內部和社會上有無地位)的需要。這是由我國的現實國情決定的。我國的人事管理制度就是“唯文憑論”,因而學生家長和學生就不得不把紙筆考試分數作為在校學習尤其是在中學學習最主要的追求目標。為了滿足學生、家長的這一最主要需求,學校主要領導不得不把提高學生紙筆考試分數能力的師資培訓作為最主要的內容。

但是,這種校本培訓,最好的結果最多也就是把絕大多數教師培訓成為“教書匠”。顯然,“教書匠”屬于實踐操作技術層面的內容,但這種培訓方式使得教師個體和群體沒有教育思想的高度。

實際上,教師的工作不外乎三件事:教學、教育、教研。這三件事既有側重點的不同,也有相互促進的關聯。教育是根本,教學是中心,教研是思想提升和價值引領。但我們經常把教研給“忘”了,其中,“教書育人”的說法就是最好的例子。其實,“教研”就是對教學活動和教育活動的思考,也包括對教學活動和教育活動及其思想的反思。顯然,“教研”就是要透過教學活動和教育活動的現象去發現和認識教學規律和教育規律,去追求教育教學的真理。這就要求我們進行教育思想的提煉,要求我們對自己和他人的教育教學實踐活動進行理論升華,要求我們的中小學教師也有自己的“靈魂”。

因此,只以實踐技巧能力培訓為最主要內容的校本培訓是沒有高度的,我們的校本培訓不僅要有教育教學教研實踐能力的內容,還要有教育思想提煉的內容。唯有這樣,我國的教師培訓,包括校本培訓才具有高度,才能更好地推動我國教育事業的發展。因為,理性認識,尤其是真理和科學理論更能有效地指導實踐達到理性的目的。

二、人為打造多,自由成長少

作為校本培訓,既有教職員工的全員培訓,也有少數教師群體的培訓,還有個別“拔尖”教育人才的培養。注意,對個別“拔尖”教育人才應該是“培養”,雖然包括培訓,但更主要的是“培養”。

“培養”首要的應該是更多地營造一種適宜于人才自由生長的環境,激發個體的興趣愛好,給予充足的“陽光、空氣、水分”等“營養”,讓我們的人才(包括教育人才)具有自己的特色、自己的風格、自己的氣派。

然而,在現實中,我們的教師專業梯度發展校本培訓,人為打造的成分過多,自由生長的成分過少。無論是各級各類的公開課,還是各級各類的教學教育評比,其實都已經不是獲獎者個人的主要功勞,而是學校團隊尤其是學科組團隊的功勞,是集中了學科組的集體智慧,是為了學校的集體榮譽。這樣打造出來的教育“尖子”教師,不僅沒有了個人的特色,看不出個人的風格,也顯現不出教師的個人氣派,而且也違背了人才成長的規律。因為“所有人才的成長都是一個自然而然、自由自在的過程”[3]。

因此,中小學教師專業梯度人才發展的校本培養,學校不僅要營造一種相互學習、相互借鑒的良好團隊合作氛圍,也要營造一種讓教師敢于獨立思考、敢于發表自己獨立觀點的氛圍,尤其是學校領導能包容教職員工的不同教育觀點,鼓勵教師大膽進行教學教育教研的改革嘗試,不僅要對獲獎的教職員工給予獎勵,也要對獨立思考、發表學術論文的教職員工給予獎勵,并在科研經費等方面給予支持。

教壇新秀、骨干教師以及特級教師都可以“打造”,但教育家這種頂尖級的教育人才是不可以打造的,教育家是自由生長出來的,教育家是需要社會自然認可的,是需要時間來檢驗的,尤其教育理論家更是如此。我們的校本培訓,我們的學校領導,既要“打造”一定級別的教育人才和教育“尖子”人才來推動學校的發展、促進學生的成長,更要營造學術自由的環境,讓每一位教師都具有教育思想家的情懷。

如果各級教育行政主管部門,為了自己的政績,可以打造某某人為教育專家、教育名師甚至教育家,但這些教育專家、教育名師乃至教育家不是在自由的環境中自主生長出來的,沒有他(她)獨特的教育新思想、新觀點,他(她)也不會得到社會的真正認可,更經不起時間的檢驗。那樣的教育專家、教育名師乃至教育家,實際上只是梯級較高,卻沒有自己真正的高度。梯級可以人為推高,但梯度卻要靠自己成長,靠自己自主升華。

筆者認為,如果硬要對教師的發展進行“打造”的話,首先應該是學校領導要善于發現每個教師的不同發展潛質,然后給予適當的指引,給予足夠的精神鼓勵和時間乃至物質的支持。這才是我們校本人才培訓的正確做法。

三、模式應用多,理論創新少

在我國目前的校本人才培養中,有一種典型的結果,就是涌現出了種類繁多的教學模式。本來,教學模式、德育模式、辦學模式,指的是形成自己的教學、德育、辦學、管理風格,但我們仔細思考就會發現,那些不同類型的教學模式、德育模式、辦學模式,其實都是應用別人的教育理論進行的實踐驗證,并沒有真正的實質性創新,更沒有提煉出新的教育教學思想,最多也就是形式上的創新而已。

運用別人的理論來提高自己的教育教學成績,是可以理解的,也是允許的,因為在我國“唯文憑論”的人才體制下、在“唯紙筆考試分數論”的教育行政管理體制下,這也是較好的選擇,但卻不是最佳的選擇。

在實現中國夢的國家戰略下,在以經濟和科技為基礎的綜合國力較量的多極化世界格局下,在文化多樣化的全球戰略下,我國尤其需要各行各業的原始創新,教育也不例外。但是,綜觀我國改革開放以來林林總總的中小學教育、教學、管理、辦學等的模式,其實都是在應用古人或外國的教育、教學、教研思想,并沒有實質性的教育思想創新。

以獲得國家教學成果一等獎的“情景教學模式”為例。筆者首先要肯定的是李吉林老師對教育事業的熱愛,對我國教育實踐的勇敢探索和思考,是一位受學生、家長和社會喜歡的非常優秀的老師。其次,筆者必須指出的是,究其教育教學思想的實質而言,情景教學或情景教育并沒有超越杜威和陶行知的“生活即教育”“教育即學校”和“教學做合一”為核心的生活教育思想。[4]“情景教學”不外乎就是將課程內容與現實的社會生活情景緊密結合或創設符合教學需要的模擬生活情景而已,最多只是教育技術手段的創新,但確實沒有教育思想的創新。

因此,筆者建議,我們的校本培訓,首先,需要增加教育理論創新、教育思想學習的內容,用自己的新理論、新思想形成自己的新模式,用自己的新模式檢驗自己的新理論、新思想。因為理論尤其是科學理論是我們行動的指南,科學理論的力量是巨大的。其次,需要鼓勵我們一線教師并促使教師對教育教學教研的本質做上位思考。思考如何處理好學科教學的工具性價值與人文性價值的關系,如何在不影響學生分數的情況下,最大可能地發揮學科教學影響人的魅力與價值。這一思考不僅是教師的經驗總結,也是實踐上升到理論的上位思考過程,這一過程能夠迸發出智慧的火花乃至新的教學主張與思想,因而是有著極大的現實意義與價值的。最后,需要彰顯教師的教學個性追求。一個把自己的生命完全奉獻給學生的教師,總是希望自己的學生不斷發展、趨于完美。但實踐中學生的成長進步又受多種因素的制約,他們本身也總是有缺陷的、幼稚的,處于成長過程中的;同時,教育政策、教育熱點又是不斷變化的,不同時期人們在教育上關注的重點又是不同的,學校對教師的考核指向更是影響了教師實踐中的價值判斷和價值選擇。教師對自己教育教學實踐中的困惑反思,在綜合上述各類因素的基礎上,需要透過現象追求本真,這促使教師不得不改變對教育現象做簡單價值判斷的做法。事實上能幫助教師解困的,只有將問題上升到理論,追求教學的理論淵源,尋求適合自己做法的教學之道。這一過程就是對教育現象的抽象。它推動教師不斷認識自己、改變自己,形成新的思維模式和教學主張,在學科教學領域樹立起自己獨特的精神旗幟,打造出帶有自身風格的個性課堂。

四、陳舊模式多,創新模式少

中小學教師專業發展的校本培訓應該與時俱進,也應該具體問題具體分析,尤其是教師專業的梯度發展培訓更應該具體問題具體分析。

從價值取向的角度看,我國目前中小學教師專業發展的培訓,不外乎三個方面的價值追求模式[5]:一是以促進學校發展為價值追求的校本培訓。這又分為三種具體的模式:(1)學習→練崗→考評→分層;(2)分層→研訓→師導→定向;(3)定向→專修→獨創→發展。這種模式是由學校行政主導的,以提升學校的社會聲譽、形成學校辦學特色為主要目的的。二是以教師發展為視角的校本培訓。這種模式主要包括:師徒幫帶式、觀摩交流式、教學反思式、專題講座式、崗位練功式、自主學習式。三是以問題解決為視角的校本培訓模式。這種模式主要包括:案例剖析式、校本課程開發式、行動研究式。

上述三種培訓模式在我國是從20世紀80年代開始并逐步實行的。至今,并沒有多大的發展,如果說真有發展的話,最多也就是增加了網絡(學校內部辦公系統、學科組QQ群、微信群)等的技術新形式。

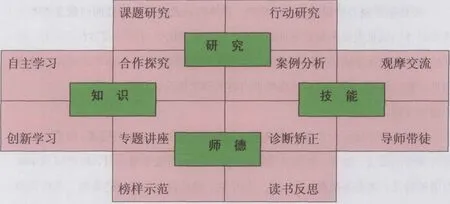

從實踐內容的角度看,我們可以把中小學教師的校本培訓分為如圖1所示的四個板塊模式[6]。顯然,這種實踐內容的校本培訓模式,“研究”是與知識、技能、師德處于同一層次的,因而這種模式培訓出來的教師,只有梯級的發展進步,缺少了梯度的發展進步。

無論是價值取向培訓模式,還是實踐內容的培訓模式,當然有其合理性和實用價值,但是,正如前面所述的那樣,一是教育思想的提升不夠,二是沒有創新發展,三是開放性不夠。

圖1 校本培訓模式

為此,筆者建議,校本培訓模式的改進,應該在已有價值目標追求和實踐操作內容的基礎上,重點加強教育思想提煉的培訓和走出去的培訓。教育思想提煉的培訓,除了上述價值追求的分類和實踐內容的分類中的“研修”“研究”外,應該聘請高校或專門培訓機構的專家以加強對學校教師學術素養的培訓。走出去的培訓,除了開闊學校教職員工的眼界外,也應該把重點放在提高教職員工的教育思想上。

五、重點傾斜多,全員普惠少

在中小學,下面這樣的現象非常普遍,學校或是為了自身招生宣傳、招到生源更好的學生,或是為了達到學校行政評估等級對拔尖人才指標要求的需要,或是為了照顧“圈子”里的人,常常由幾個校級領導甚至是校長一人就決定,對某個或某幾個教師進修重點傾斜,讓他(她)教重點班,各級“骨干教師”的培訓機會都給他(她),各種評優選先的機會都給他(她),有的一次不行再來第二次、第三次、第四次。

筆者知道的,×××學校讓其三個政治教師連續三屆申報省特級教師最后都落選了,一個政治教師連續四屆學校讓其申報省特級教師最后也都落選了,一個語文教師已經連續兩屆學校讓其申報省特級教師評定最后落選,另一個語文教師連續三屆學校讓其申報省的特級教師,最后也是落選了。這六個連續多屆申報省特級并都最后落選的教師實例,說明學校領導辦事不公平,這六個申報省特級教師的老師,都是學校的領導,其中兩個是學校的校長,一個是學校的副校長,三個是學校的主任。而這六個教師所在的學校,無論教學水平成績還是教育學術論文都同時具備省特級教師條件的教師大有人在。他們六個教師連續幾屆申報都沒有成功,嚴重阻礙了其他教師的梯級發展,也阻礙了學校知名度的提高。

上面這種做法和現象,在全國各地應該比較普遍地存在。表面上是為了學校的校本人才培養,是有校本人才的梯級培養,但實際上卻失去了公平,傷害了絕大多數教師的上進心,是暗箱操作,缺少了民主競爭,也阻擋了其他有進一步發展潛質的教師的梯度發展。

因此,在校本人才的校本培訓中,公平這個最起碼的要求在人才梯度發展制度以及實踐操作中是不可缺少的。為此,筆者建議:一是對于各級校本人才的選拔對象,應該徹底公開,實行差額選拔,實行民主選拔。二是實行競選,讓候選人把自己的成績,包括學術論文等公開“曬”出來,這樣,其他教職員工才能對候選人有真正的了解。三是要建立退讓機制,即第一次申報并被學校推薦到上一級去參評落選后的教師,要間隔一次才能再申報,候選人名單讓全體教職員工民主投票選拔。

盡管絕對的公平幾乎是沒有的,但追求公平是我們的理想和權利,校本人才的培養以及校本培訓也應該如此。

六、普通理論多,學術素養少

顧名思義,校本培訓就是以學校為基本的教職員工培訓。這種培訓的培訓者不外乎兩種人,一種是學校內部的同事,一般是領導或職稱較高的人,另一種是高等院校的教授、社會專門培訓機構的專家或外校外地的名師。表面上看,由這兩種人來擔任培訓者都沒有什么大問題,至少作為梯級人才發展的培養是沒有什么大問題的。但如果是以實現教師專業梯度發展為目標的培訓,這里就有問題了。

首先,學校內部教師來擔任培訓者,往往理論高度不夠,一般都會強調實際操作,務實的成分多,理論的成分較少甚至沒有,不能很好地幫助受訓者升華自己的實踐經驗。其次,外來的專家、學者、名師擔任培訓者,往往缺乏對教師個體的真正了解,最多是對學校教師群體有些膚淺的了解,因而他們的培訓往往是空洞說教的多,不接“地氣”,這也很難幫助受訓者實現梯度發展。筆者已經有34年的教育生涯了,任教過的學校已有6所,但所有學校以及筆者參加過的各種層次的培訓,都沒有學術素養這個內容,這既是我國中小學教師培訓缺少學術素養的最好例證,也是造成我國中小學教師教育論文質量不高的一個重要原因,也可能是我國教育培養不出大師級人才的原因之一。

其實,這個問題實際上是教學研究的問題。筆者參加省、市、區政治教師教育論文的評審工作已經有超過20年的經歷了,但一直以來都沒有看到過讓筆者贊賞的教育論文,這也許是筆者的偏見,但絕大多數教育“論文”。其實就是教學教育的經驗介紹或工作總結,根本沒有理論的升華;有的雖有理論術語,但與材料的對接是分離的,材料與理論兩張皮的現象也比較多;理論創新、提出閃光思想觀點的教育論文筆者還沒有見到過。究其原因,可能是我們廣大的中小學教師,都工作繁重,沒有時間去認真提煉自己實踐中包括創新性實踐中的新觀點、新主張、新思想,也可能是我們中小學教師的學術素養真的很差,部分教育論文連起碼的學術論文的一些必要要素(如:摘要、關鍵詞、標注與參考文獻等)都沒有。這也折射出我們的教師培訓(包括校本培訓)在這方面的缺失。

對此,筆者認為,無論是學校內部人來擔任培訓者,還是外來的教授、專家、名師,也無論是校本培訓和其他級別的培訓,都應該好好地補上這一缺失。要彌補這一缺失其實很簡單,措施就是一條:各級教師培訓包括校本培訓,都應該增加對受訓者的學術素養培訓這一內容,提高受訓者教育論文寫作的理論意識。這就需要培訓者指導受訓者做到“帶著問題遴選理論,讓論文寫作因理而明;澄清語境、嵌入理論,讓論文寫作事理會通;界定概念、展開析證,讓論文寫作富有學理”[7]。

七、結束語

作為中小學教師專業成長最基本的培訓,不能僅僅是促進教師的梯級發展,也要促進教師教育思想的提升和個人教育風格氣派的形成,還應該做到公開、公平、公正,促進更多教師而不是個別教師的梯度發展,因而必須要彌補教師培訓的缺失,創新教師培訓的模式,提高教師培訓的實效。▲

參考文獻:

[1][6]羅偉.中小學教師校本培訓模式初探[D].南昌:江西師范大學,2005:4,20.

[2]陳吉君.專業發展與教育思想提煉[J].思想政治課教學,2016(4):85-90.

[3]李鎮西.名師是“打造”出來的嗎?[J].班主任,2013(5):65.

[4]王囡囡.陶行知將杜威“教育即生活”思想中國化的歷程及當代啟示[D].沈陽:沈陽師范大學,2014:1.

[5]田秋華.校本培訓模式建構的理論設想[J].西北成人教育學報,2007(3):33-35.

[7]李潤洲.教師論文寫作的理論意識[J].中小學教師培訓,2016(4):45-48.