社會轉型期的語文教學文化探析

繆旭芳

(鎮江高專丹陽師范學院,江蘇 丹陽 212300)

當前,翻轉課堂、微課、慕課這些新鮮的教學模式頻繁地出現在教育教學的理論書刊和課堂實驗中,使一線教師為之耳目一新,有躍躍欲試之沖動,然后是悄然沉寂在常態的課堂里,循著原先的套路上課。這些西方的教學模式帶給我們教學觀念上的新奇感,為什么在常態的課堂里行動不起來?文化背景的差異可以說是其中的一個原因,這里筆者想借這個現象來啟迪我們自己,當代的教學正隨著社會文化的轉型發生著改變,翻轉課堂、慕課等西方教學的新思維、新模式,我們現在學不來或者條件不成熟,但是它們卻在改變著我們的教學觀,我們的教學文化正處于轉型期,我們甚至需要思考重構我們的課堂。

一、教學文化及其內容闡釋

1.什么是教學文化?

“教學文化”這個概念,雖不是近幾年的新詞,但是在一線教師那兒還是相對比較陌生的。比如一些語文教師就容易理解成文本知識和文化的傳承,教學唐詩時會介紹背景、唐詩的韻律等,教學《祝福》時,會讓學生理解封建社會“四大繩索”對祥林嫂的迫害,等等,以為這樣的內容就是教學文化的體現。其實這是對教學文化概念的片面理解,也說明教學文化概念并未被我們一線教師所熟悉和理解。

什么是“教學文化”,定義不乏有從教師文化、學生文化或是課堂形態文化等不同角度來闡述。根據20世紀美國學者對教學文化的研究顯示,他們更多把視點聚焦在教師身上,教師文化成為教學文化研究的重點。而我國學者對教學文化的研究雖起步較晚(20世紀80年代后半期),但在此基礎上推進和完善了教學文化的研究范疇和內涵理解,更多地集中在由教師和學生形成的教學主體的研究上,關注教與學共同生成的課堂形態。

這里借用龔孟偉、南海兩位老師的觀點:“教學文化是指教學主體為了解放個性、完善人格、陶冶情操,促進教學主體知情意行和諧發展,加速個性社會化進程,持續提升教與學的品質,而以表意符號或象征符號為中介,在社會文化的規范和影響下,通過師師之間、師生之間和生生之間在教學交往互動過程中多向交流建構起來的教學生活方式。”[1]這個定義認為教學文化,是一種教學生活方式,強調了師生之間的互動過程、多向交流,是一個動態發展的概念,同時也界定了教學文化的價值取向。這個定義概括較全面,比較符合當前的研究和實踐的發展方向,是我們教師能夠接受的一個描述性的闡述。

2.教學文化涉及哪些方面的內容?

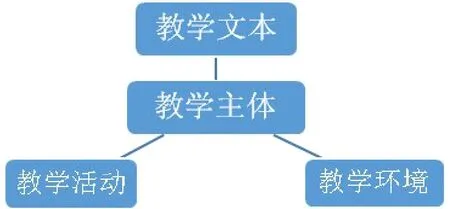

龔孟偉老師認為教學文化由教師、學生、文本、教學環境這四個文化因素構成。在此基礎上,筆者認為教學文化的構成中,還應該包括教學活動過程、教學評價等因素。我們先建構起教學文化的關系圖(參見圖1),并做分析。

圖1 教學文化構成示意圖

在這一教學文化的內容構成圖示中,教學主體是中心,上承教學文本(再上一級是課程標準),下啟課堂,讓師生置身于教學環境中展開教學活動,這樣就構成了一個多層級的整體教學文化的符號系統。

(1)教學文本:在課堂教學中,師生的互動交流是以文本為中介的。這里所說的文本應該限定在狹義的理解上,即以教材為中介的相關文本,包括教參、教案、視聽文本、學生作業等,這些都屬于物質形態的文本文化。從原先統一使用人教版的教材,到現在許多省市使用省編版教材,再到校本教材、師本教材,形式豐富的教材已經成為課堂教學中主要的依據和憑借。那么,教材的編寫、審定、出版和學校、教師對教材使用的選擇,這過程中的標準如何把握?“教育總是與社會意識形態緊密相連的,作為教育內容的集中體現者——教材,責無旁貸地要以傳播社會主流文化為己任。”[2]體現反映社會主流文化是教材編寫和選擇的一條主要標準。

(2)教學主體:即教師和學生。這是課堂存在的主要因素,沒有教師和學生,課堂不能稱之為課堂,也就沒有教學。“人的主體精神是多元文化時代精神中最核心的內容,無論是適應迅速變化的環境,還是在社會生活中做出正確的選擇,都要富有主體精神的人才能實現。在主體精神感召下,訴求當下重建主體性教學文化——這實際上是順應時代發展對教學的要求,是主體性的凸現在教學領域中的折射與顯現。”[3]課堂中的人的主體精神當然是通過教師和學生體現出來的。20世紀80年代、90年代的語文教學,雖是教師主宰課堂,但是教師的主體地位是沒有的,教師是教材的執行者、傳遞者,沒有教師的主體精神。在近十幾年的課程革新中,學生主體地位提升了,以學生為主體的學案設計、問題導學等已經成為我們教師可操作的教學行為,但是我們還是看到了學生主體背后的文化牽引,把學生學習過程中的主動學習牽引到標準答案上,學生的主體地位是虛設的。因此,在當前我們對教學主體的認識上,雖接受了新的教師觀、學生觀的理念,但在課堂的教學落實上,有待于我們從文化轉型的視角真正實踐起來,使教師和學生的主體精神能得到真正體現。

(3)教學活動:是教師和學生以文本為中介在課堂上的展開,這是師生課堂的教學生活形態。教學活動是在教學過程中完成的:首先是教師為上課設計的教案,包括教學目標、教學重難點、教學方法、教學手段等的設計;其次是教學實施,體現教學的導入、過渡、講授、活動、小結、評價等一系列環節,這其中涉及教學語言、課堂節奏等內容;最后是課后的輔導、作業和終結性評價等。

在教學活動中,主導教學行為的是教師的教學理念,這就與教師文化有很大關系,一個教師的專業知識、文化層次、生活背景等,都會直接或間接制約著教學行為,尤其在現在的社會文化轉型的背景下,能否與時俱進、改變轉化自己的教學觀念和行為,將會成為教學活動的推動力或者障礙力。

同時,教學評價也是教學活動中很重要的因素。華東師范大學崔允漷教授提出了“基于課程標準的教學”,他認為“基于課程標準的教學,就是教師根據課程標準對規定的學生學習結果來確定教學目標、設計評價、組織教學內容、實施教學、評價學生學習、改進教學等一系列設計和實施教學的過程”[4]。由此看來,課程標準應該是當前教學活動得以有效實施的主要評判標準。而且,“評估設計先于教學設計”,使教師在上課前能清楚意識到學生通過學習必須知道什么,能做什么,教學應達到什么樣的教學效果,這樣在教學活動的展開中,教師就能有效駕馭課堂,學生學習的目的性很明確。

(4)教學環境:教學環境文化在近幾年的教學改革中越來越受到專家、學校、教師的關注和重視,“它是影響教學主體的教學存在和生命活動的各種文化因素的總和”。教學環境,有實體性的,比如教室里課桌椅、墻體顏色、多媒體,校園里的教學樓、圖書館等,并延伸到家庭、社區等;也有功能性的,涉及心理、交往、活動等。在課堂上,我們教師一般較多地關注師生關系所形成的功能性環境,注重創設平等和諧的課堂環境成為我們教師踐行的理念,也是教學活動得以順利展開的保證,改變了以前“師道尊嚴”的課堂文化,讓學生在平等交流中更好地呈現自己。

其實,我們不能忽略實體性課堂環境文化的建設。由原來秧田式的座位變成馬蹄型、會議型等座位,由原來白色墻體的教室變成藍色的理科教室、綠色的文科教室、橙色的語言教室,由原來的統一坐著學習到在不同的活動區域學習,等等,這些環境的改變,也在改變著教學的活動形式,直接指向學生的學習效果。華東師范大學董蓓菲教授甚至認為“可以通過建立全新的課堂環境文化,由環境文化的改變促進課堂教學活動文化的變革,最終建立新型的課堂文化”[5]。

二、語文教學文化的特質

語文課程作為教學文化研究的主陣地,當然充分體現以上教學文化的層級關系,但是,作為一門獨立的學科,它自身所體現的文化特質就需要我們教師去把握,要不然,就會把語文課上成數學課、英語課或者自然課,也就沒有了自己的個性。“特質”就是這門課所獨有的,其他課程對此或許會有所體現,但不會專門訓練,更不會長期踐行。筆者認為語文課程的教學文化特質體現在以下五個方面:

1.語用性

語文課有別于其他課程的特質首先在于語用性,《義務教育語文課程標準》(以下簡稱《語文課標》)“前言”部分第一句話就是“語言文字是人類最重要的交際工具和信息載體,是人類文化的重要組成部分”[6]。著名特級教師王崧舟認為語文課程的核心價值就是“回歸本體,指向語用”。

語言文字的運用能力,在語文課上主要體現為聽說讀寫能力。這從語文課標的總目標中可以清晰地看到這種解讀:比如聽說的要求是“學會傾聽、表達與交流”,閱讀的要求是“具有獨立閱讀的能力,學會運用多種閱讀方法”,寫作的要求是“能具體明確、文從字順地表達自己的見聞、體驗和想法”。階段目標的表述中對每一學段的語用要求更為具體明確。這體現到課堂里,就要求教師能根據每一學段的教學文本和學生特點,針對性地選擇方法,使學生的語言文字運用能力達到課標的學段要求。

20世紀80年代,語文課程主導的“雙基教學”——基本知識和基本技能,其實就是對語言文字運用能力的重視,只不過過分注重了其工具性的特點,而使語文課成了語言文字的訓練課。今天我們再談語用觀,是在歷史的偏誤中指正,強調語言實踐和積累,強調多讀多寫,讓語言文字的生命、情趣在字里行間透射出來,與時代接軌,與生活融合,與文化交集。

2.具象性

“具象”顧名思義就是具體形象。漢語習慣用直觀、形象的修辭來描述客觀事物,用意象組合的方法使語言表述圖像化,用聯想、比附的手法來論述抽象道理,這就是漢語的具象性特點。比如,“枯藤老樹昏鴉”是由三個獨立的名詞構成的一幅深秋蕭瑟之景,再如,“月光如流水一般”這句比喻,把天上的月和地上的流水連接在一個靜謐而柔和的夜色里,等等,不勝枚舉。著名語言學家高名凱先生認為“中國的語言,在表現具體的事物方面,真是非常活躍,對雙方之間的關系的抽象描述,則比較的沒有西洋語言那樣精確”[7]。這使得傳統的中國文化思維方式具有較強的形象性,而西方文化思維方式則具有較強的抽象性,這都源于各自的民族文化土壤。

語文課不乏抽象思維訓練,比如給課文分段,概括課文內容,比較詞語運用的準確性,直至高中階段更多的議論文、隨筆的學習和議論文的寫作,等等。但是我們需要指出的是,語文課程更是傳承著漢語的習慣思維,文本編寫和課堂教學更需要引導學生進行形象思維,訓練學生的想象和聯想能力,這也符合學生思維發展的特點。思維能力的形成和提高,尤其是《語文課標》提出的“創新思維”,不能少了形象思維,而這一點隨著年級的升高卻在不斷消失。要言之,語文學習需要形象思維。

3.積累性

語文學習重在積累。從古代的“書讀百遍其義自見”,到現在《語文課標》的“背誦優秀詩文240篇(段)”“九年課外閱讀總量應在400萬字以上”;從語文教材練習設計中的“讀一讀,背一背”的成語諺語俗語積累,到學生學習中的“摘錄優美詞語、句子”的作業,都顯示著語文教學的優良傳統。多讀多背多寫,依然是語文有效學習的法寶。

語文學習不同于數學學習,數學等理科課程是知識點的聯結,學習上呈現鏈條式地提升,少了或者不懂其中一環,其后續的學習就難以跟上,而語文學習是整體理解和運用的,不認識的字可以查字典,一段文字中偶有不懂的詞句,并不影響整段意思的理解。只要不斷地去讀,即使是深淺顛倒著讀,到一定的時候、一定的年紀,也就能懂得其中之意,甚至大量廣泛的閱讀之后,自然也就能寫上一二了,因為我們本身就處于母語的語境中,有著代代相傳的漢語言文化基因。

4.體悟性

漢語言有時在人們的使用中“只可意會,不可言傳”,需要人們去感悟,去體驗和感受。再者,“古代語文教學基本是以文學作品為主,是以“文”學“語”的,所以就形成了獨特的教學特點”[8]。這樣,語言就不單單是一個個詞語的堆砌,而是有語境、有作者的情感和思想在其中,它就更需要學生在學習時的感悟了。《語文課標》提出“要珍視學生獨特的感受、體驗和理解”,因此也就有了文化的淵源。

所以,在閱讀教學中,當老師問到“你有怎樣的理解?”學生的回答就會不同,從而呈現學生的閱讀視野和個性;在寫作教學中,當一個作文題出現在學生面前,學生就會有不同的立意和審題思路。學生的不同體驗、感悟,也反映出學生文化中的個性特征。

5.人文性

“人文性”是作為語文課程性質之一寫進《語文課標》的,它與工具性共同形成學生的“語文素養”,這也正是語文教育的特點。其中的表述“語文課程還應通過優秀文化的熏陶感染,促進學生和諧發展,使他們提高思想道德修養和審美情趣,逐步形成良好的個性和健全的人格”,就是課程人文性的體現,它注重了學生的人性或者人格的養成教育。

楊叔子先生說:“人文文化是一個民族的身份證。沒有先進的科學技術,我們會一打就垮;沒有人文精神、民族傳統,一個國家、一個民族會不打自垮。”語文課程承擔著這份責任。

三、立足課堂,漸進性地改變教學方式

教學文化的轉型需要我們經歷一個漸進的適應期,把自己的文化背景和教學認知對等起來,才有可能由表及里地轉變課堂。筆者認為像翻轉課堂這樣的教學大變革目前還不適合在語文課堂里使用,畢竟語文課是在系統學習我們自己的母語,有著自己的教學特質。但是,在今天的“互聯網+”時代,還需要把語文學習與現代社會緊密聯系起來。

1.輕閱讀

這是我國一所外國語學校踐行的新的閱讀方式。在指導學生的語文學習中,可以跨界閱讀,當學習一篇課文時,相關的科學、地理、藝術等方面的閱讀資料可以就此展開:比如教學《陋室銘》時,梁實秋的《雅舍》、波德萊爾的《世界之外的任何地方》、海子的《面朝大海春暖花開》、宇文所安的《追憶》,就可以出現在學生手上,延展閱讀。閱讀時可以批注式閱讀,學生在文本的空白處自由批注、涂鴉,互動,評價,辯論;可以感知式閱讀,學習《從百草園到三味書屋》,可以推薦學生閱讀《朝花夕拾》,學習《我與地壇》,可以讓學生給母親寫一封信,學習戲劇類的課文,可以編排一出短劇,等等。這樣的輕閱讀,努力做到讀、寫、說,三位一體,是語文學習中一道關注靈魂的風景。

2.短語文

這是信息時代網絡發展的產物。2007年度日本文藝類暢銷書排行榜里的前三名都是由手機小說出版而來。以短信的形式看小說,簡練易懂、隨身攜帶,它從澀谷開始蔓延到整個日本,終于在出現后第七個年頭登峰造極,2007年被日本文學界稱為“手機小說年”。現在“短”才是流行的王道,短信、MSN簽名檔、微博、微信,我們每天頻繁使用它們,當“個人語錄”被認同、轉發和效仿的時候,就證明了創造者的話語價值。我們稱這樣的語言現象為“短語文”。它沒有“語文”那樣成熟、系統,沒有“短語”那么乏味單薄,精辟簡練是它的特點。如果我們的語文教學也能吸納“短語文”的方式,對于學生寫作興趣的提高將會有很大幫助,因為這本身就符合現在的學生文化發展趨勢。

3.視像語言

美國《英語語言藝術標準》的第12條內容是“學生使用口語、書面語、視像語言來達成目的(如學習、研究、欣賞、說服、交換信息等)”。這里提到的“視像語言”,指的是觀看和視覺表達,即視覺資料讀寫(visual literacy)能力。英語語言能力和我國語文能力都共同指向聽說讀寫能力,但是美國的英語語言藝術能力還多了兩種,即觀看(viewing)和視覺表達(visually representing),讓學生在觀看視覺資料后可以口頭或書面表達自己的想法。“這個語言能力范疇的新詞,反映了社會和技術變革導致的運用語言進行交流和思考的途徑的更新,凸顯了當今社會隨著多媒體和網絡技術的發展,學生視覺資料讀寫能力的重要性與日俱增的現實。”[9]把美國語文的“視像語言”借鑒到我們的語文課堂,不光是社會文化的交互,還會增強學生學習語文的興趣。

在網絡化的時代,在多元文化交融的時代,只要我們秉承語文課程文化價值觀,把握語文課程的特質,就會在教學文化轉型中做出很好的判斷和選擇,使語文教學與時俱進。▲

參考文獻:

[1]龔孟偉,南海.教學文化內涵新解及其結構辨析[J].山西大學學報,2010(4):69-73.

[2]鄭金洲.教育文化學[M].北京:人民教育出版社,2000.

[3]肖正德.我國教學文化形態下的歷史嬗變及當代重建[J].教育研究,2010(8):81-84.

[4]崔允漷.課程實施的新取向:基于課程標準的教學[J].教育研究,2009(1):74-79.

[5]董蓓菲.小班化教育的中國模式[M]].上海:上海教育出版社,2014:88.

[6]中華人民共和國教育部.義務教育語文課程標準(2011年版)[M],北京:北京師范大學出版社,2001.

[7]高名凱.漢語語法論[M]].北京:商務印書館,1986.

[8]陳弦章.語文教育文化論[M].桂林:廣西師范大學出版社,2008:462-463.

[9]董蓓菲.美國語文課程、教材、教法、評價[M].上海:華東師范大學出版社,2009:29-30.