不同茶樹種質間氟鋁元素積累特性的研究

王瓊瓊 薛志慧 陳志丹 孫威江

摘 要 茶樹是一種富集F和Al元素的山茶科山茶屬植物。以安溪和武夷山兩個不同的自然環境條件下的閩南茶樹種質為材料,采摘其春季、夏季、秋季的一芽三葉鮮葉,分別測定F、Al元素含量,采用spss19.0進行統計分析和聚類分析。研究發現,不同的茶樹種質對F、Al元素分別有著不同程度的富集,同一制度對F、Al元素的共同富集呈極顯著相關關系。不同茶樹種質間F和Al在不同季節、不同生境條件下均差異顯著,低富集F、Al元素的種質也能保持相對穩定遺傳的積累特性,在季節間亦存在一定的吸收規律。從中分別篩選出了高、中、低3種不同程度富集F的茶樹品種分別為4、14、37個,富集Al的分別為4、22、29個,其中共同低富集吸收F、Al的品種如T13、T14、杏仁茶等。為后續的篩選鑒定低吸收F、Al茶樹品種,為生產上種植采摘加工茶葉選擇原料時提供參考依據。

關鍵詞 茶樹;品種;鮮葉;氟元素;鋁元素;積累特性

中圖分類號 S375.1 文獻標識碼 A

Abstract Tea(Camellia sinensis)belongs to the genus Camellia which can accumulate fluoride(F)and aluminum(Al)elements. In this paper we collected a bud and three leaves of the tea varieties Anxi and Wuyishan in Spring, Summer, Autumn as the materials under two different natural environmental conditions to analyze the F and Al element content. It showed that the F and Al contents of different tea varieties of different habitat conditions in different seasons changed significantly, and the accumulation of the elements was positively related. 4, 14 and 37 varieties with high, medium and low F accuumulation ability, 4, 22 and 29 varieties with high, medium and low Al accuumulation ability were identified. The varieties such as‘T13,‘T14,‘Xingrencha had the capability of low accumulation both F and Al. The study could provide a reference for screening of low Al and F, tea cultivars and best material when processing tea.

Key words Tea plant;Cultivar;Fresh leaves;Fluoride;Aluminum;Accumulation

doi 10.3969/j.issn.1000-2561.2016.05.003

茶樹[Camellia sinensis(L.)O.Kuntze]富含多種礦質元素,對茶樹的生長發育以及茶葉的品質,營養價值等都具有重要意義。茶樹中F、Al元素主要來源于土壤,土壤中F、Al含量、土壤 pH 、原料的生長成熟度[1]等對茶樹吸收F、Al元素密切相關。茶樹體內的F主要集中在葉片的細胞質組分中,占到全株F含量的93%以上;在茶樹根和葉片細胞中Al主要存在于細胞壁中[2],老葉中F、Al含量比普通植物高2~3個數量級。攝入過量的F、Al對人體則有害,我國許多少數民族聚居區發現程度不同的地方性飲茶型F中毒病例[3],研究也表明攝入過量的Al會使骨骼和神經系統慢性中毒等[4],F、Al的聯合作用對人體健康的影響更為嚴重,不同濃度水平的F、Al對茶葉品質成分也有一定影響[5-6]。

針對F、Al元素在不同茶樹種質間的富集差異情況,已有研究對福建[7]、云南[8]、貴州[9]等地的茶樹種質進行了篩選,結果顯示不同茶樹種質間F含量存在顯著差異,根據其含量差異分別篩選出了低F吸收和高F吸收的茶樹品種。茶樹中Al含量也受品種遺傳因素的控制[10]。目前有關茶樹F和Al元素在不同季節和生境間積累差異性的研究還未看到,茶樹種質間F、Al元素的共吸收特性也較少見有文獻報道。

本實驗以不同茶樹種質為研究對象,測定其F、Al元素含量,分析差異顯著性以及在茶樹體內的吸收富集情況,結合聚類分析篩選出一系列F、Al低吸收和高吸收的優異茶樹品種,在此基礎上嘗試對茶樹體內F、Al吸收的季節性變化規律和不同生境下的相對穩定性進行分析總結,為進一步鑒定選育出符合質量安全的、具有特異性的茶樹種質資源提供材料,也有助于從種質間差異的角度開展研究從而進一步揭示茶樹富集F、Al元素的規律。

1 材料與方法

1.1 材料

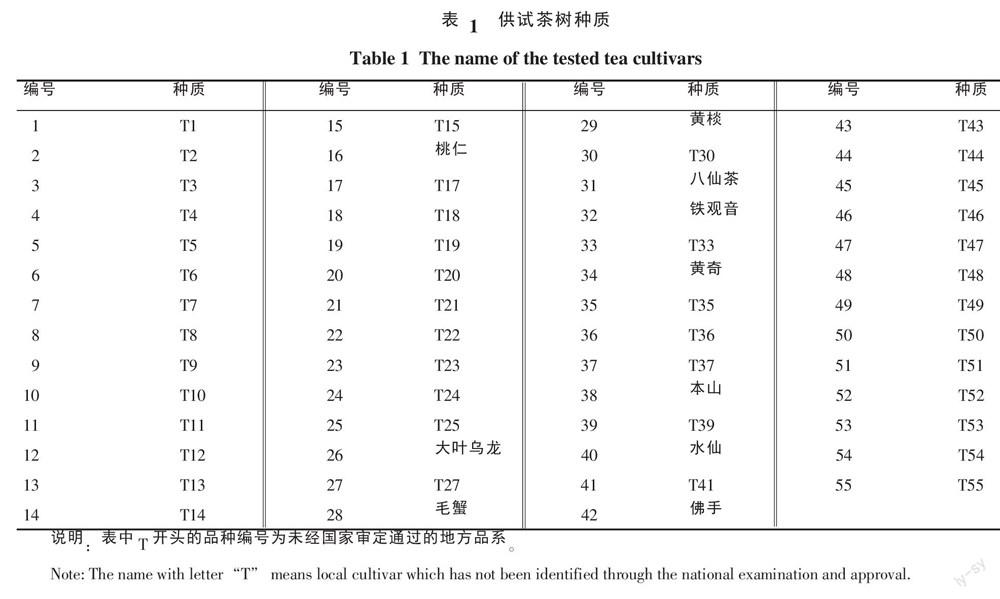

供試茶樹樣本(表1)采自福建省安溪茶葉研究所茶樹種質資源圃和武夷山武夷星茶業有限公司的閩臺茶樹種質資源圃,分別于2013年秋季和2014年春季、夏季,采集每個茶樹種質的一芽三葉鮮葉樣品200 g,固樣后保存待用。包含不同種質,不同生境,不同季節的茶樹樣品,具體可分為以下:(1)用于分析不同茶樹種質間F、Al元素含量差異,高、中、低富集吸收F、Al元素品種篩選的樣品:具有代表性的春季55個和秋季55個種質的樣品;(2)用于分析土壤F、Al含量背景值和土壤的均一性的樣品:福建省安溪茶葉研究所茶樹種質資源圃5個和武夷山武夷星茶業有限公司的閩臺茶樹種質資源圃5個;(3)用于分析不同季節茶樹品種間(系)的F、Al含量的樣品:具有代表性的茶葉樣品總計39個,其中春季,夏季,秋季各13個種質,均采自福建省安溪茶葉研究所茶樹種質資源圃;(4)用于分析不同生境茶樹種質間的F、Al含量的樣品:來自于安溪的茶葉樣品10個,武夷山的10個,且品種一致,季節一致。

1.2 方法

1.2.1 樣品的制備 茶樹樣品采集:鮮葉采后迅速置于烘箱中120 ℃烘3~5 min,再降溫至103 ℃烘至足干,粉碎過40目篩密封保存待檢。土壤樣品采集:基于隨機性和分布均勻性的取樣方法,在采樣茶園選擇有代表性的5個采樣點,先用小土鏟清除表層約3 cm的土壤,再挖掘剖面,根據土壤發生層次由上而下的沿剖面取3~40 cm深處土壤樣,土樣自然風干后于烘箱120 ℃烘至足干,磨碎過40目篩,密封保存備用。

1.2.2 樣品中F、Al含量測定方法 F:用F離子選擇電極法測定樣品的F含量,參照《GB/T5009.18-2003食品中F的測定標準方法》。Al:采用電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS),參照《GB/T23374-2009食品中Al的測定標準方法》。

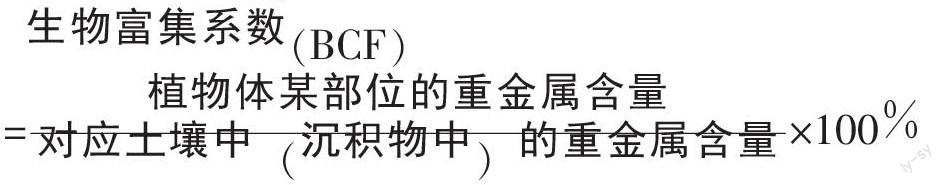

1.2.3 F、Al生物富集系數的測定 生物富集系數BCF(biological concentration factor)[11],是指用來評價植物將礦質元素從地下向地上的運輸和富集能力,富集系數越大,礦質元素從根系向地上器官轉運的能力越強。

1.3 數據處理與分析

應用SPSS19.0軟件,采用Pearson相關性分析、多重比較LSD分析,根據歐氏距離,利用Furthest neighbor法對樣品中的F、Al含量進行聚類分析[12]。

2 結果與分析

2.1 取樣點土壤中的F、Al含量

經測定,安溪5個取樣點土壤中F和Al含量范圍分別為22.40~30.10 和60 100~72 400 mg/kg,平均分別為(26.70±0.34)和(68 100±495)mg/kg(表2),可以看出同一生境5個土樣的水溶性F含量和Al含量差異不顯著,品種園土壤中比較均一,F和Al含量較為穩定。武夷山5個取樣點土壤中F含量和Al含量范圍分別為17.2~28.5和39 200~50 300 mg/kg,平均分別為(25.80±0.61)mg/kg和(47 900±500)mg/kg,同樣的武夷山品種園土壤中F、Al含量較均一。

兩地總體相比較而言,和安溪相比,武夷山F元素的土壤背景均值比較接近,分別為(26.70±0.34)和(25.80±0.61)mg/kg,沒有顯著差異, Al元素的土壤背景值表現為安溪[(68 100±495)mg/kg]顯著高于武夷山[(47 900±500)mg/kg],是武夷山的1.4倍。

2.2 不同茶樹種質對F、Al元素的總體富集情況

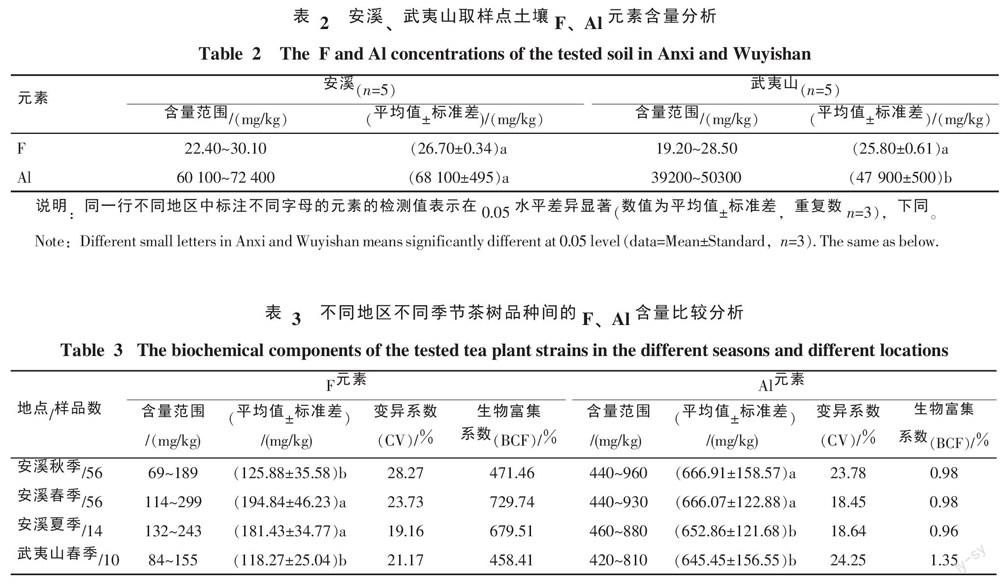

對各茶樹種質樣品中F元素含量分析研究表明(表3),茶樹鮮葉中F元素含量存在顯著的品種差異,F含量范圍為69~299 mg/kg,最高值是最低值4.3倍水平,樣品總體含量均符合正態分布。武夷山取樣點F含量為(118.27±25.04)mg/kg,顯著低于安溪(194.84±46.23)mg/kg,富集系數武夷山(458.41%)也低于安溪(729.74%);其中春季和夏季的富集系數約700%,表明茶樹能富集約7倍于土壤含量的F元素到其新梢葉片中,是一種超富集F的植物。

茶樹樣品中Al元素含量存在種質間差異,Al含量范圍為420~960 mg/kg,最高值是最低值2.3倍,所有樣品總體含量均符合正態分布。Al含量在武夷山樣品[(645.45±156.55)mg/kg]和安溪樣品[(666.07±122.88)mg/kg]間差異不顯著,武夷山樣本茶樹對Al的富集能力(1.35%)比安溪(0.98%)強。雖然茶樹吸收富集稀土和Al的能力相對F元素弱,吸收量不及茶園土壤中Al含量的1%,Al元素在茶樹體內平均含量達到了660 mg/kg,高于其他作物。

2.3 不同生境、不同季節茶樹的F、Al含量比較分析

2.3.1 不同季節下同一茶樹種質的F、Al含量比較分析 茶葉的采摘有較強的季節性,不同季節茶樹吸收轉運土壤中養分和毒性元素的能力也存在差異。由表3可知,3個季節的茶樹種質的F含量之間和Al含量之間均存在著極顯著的差異(p<0.01),不同季節之間也表現出顯著的差異。

對茶樹種質富集F、Al元素的季節性規律分析顯示(圖1、2),不同茶樹種質間吸收富集F元素能力的季節差異表現為,70%的供試茶樹種質春季吸收富集F的能力高于夏、秋季,有100%的茶樹種質富集F能力表現為夏季高于秋季。即在不同茶樹種質吸收富集F元素能力的季節差異表現為春季>夏季>秋季,這可能與茶樹經過一個冬天的孕育、積累,對F元素有超富集效應;Al元素的富集季節性則與F相反,Al元素在春季被茶樹吸收轉運的量最低,70%的供試種質春季樣品Al含量顯著低于夏、秋季,61.5%的供試種質表現為秋季Al含量高于夏季,不同季節茶樹對Al元素的吸收轉運能力差異表現為:秋季>夏季>春季。

2.3.2 不同生境條件下同一茶樹種質的F、Al含量比較分析 基于F、Al含量的差異分析,安溪F元素含量(206 mg/kg)顯著高于武夷山(118 mg/kg),Al元素則相反(表4)。綜合安溪、武夷山的種質篩選結果,武夷山取樣點的10份茶樹種質中,佛手、桃仁、奇蘭、鐵觀音為較高富集F、Al元素的種質,T13、T14、杏仁茶3份茶樹種質為低富集F、Al元素種質,F含量均低于150 mg/kg,Al含量低于550 mg/kg,且在不同季節間2個元素低吸收F、Al含量的性質也相對比較穩定。

2.3.3 不同茶樹品種的F、Al含量相關性分析 表5可見,不同季節(春季和秋季)的樣品間F和Al含量具有顯著相關性(p<0.05),夏季和春季、秋季樣品間Al含量則相關性不顯著。生態環境不同的安溪和武夷兩個取樣產區的樣品之間的Al含量具有相關性,F含量則無顯著相關,推測茶樹在不同生境條件下對Al元素的吸收較F元素更加穩定。

在生態環境條件、季節和種質均不同的樣品間,F元素和Al元素含量的線性相關關系達到了極顯著水平,相關系數約為0.66,這可能與茶樹F、Al的吸收模式的特殊性有關。有研究表明茶樹F的累積是以F/Al絡合形態存在[13],F可能與Al等金屬元素、細胞壁中淀粉酶和蛋白質生物大分子等以特定的比例絡合形式存在[14],再吸收運轉到葉片特別是成熟葉片中。彭傳燚[15]研究發現,F在茶樹葉片近軸面主要以AlF3存在,可能存在少量的MgF2或者CaF2。

2.4 茶樹種質間的F、Al含量的聚類分析

春季和秋季供試樣品的平均F含量的分布范圍在103~233 mg/kg之間,供試茶樣中,F含量最高的種質是T27(233 mg/kg),T41含量最低(103 mg/kg)。基于F含量的差異應用SPSS19.0軟件的組間平均聯結法對在安溪采集的55份茶樹種質進行聚類分析,可將供試茶樹分成3個類群(聚類圖見圖3)。第一類的主要包括集群1里面的一些種質,屬于低積累、低富集F元素的茶樹類型,總包含37個茶樹種質,集群2為中度積累F元素的茶樹種質,總14個,還篩選到4個高積累F元素的茶樹種質,包含在集群3中。

供試茶樹Al含量分布范圍為445~920 mg/kg,平均值633 mg/kg,其中水仙最高(920 mg/kg);T11、毛蟹、水仙、T43 這4個品種的Al含量均在750 mg/kg以上;以杏仁茶Al含量最低(445 mg/kg)。同樣基于Al元素平均含量的差異,對春季和秋季茶樹樣本進行聚類分析,可將安溪采集55份茶樹種質劃分為3個類群。由聚類圖圖4可知,毛蟹、黃旦、水仙、T43是第3集群,屬于超積累Al的茶樹品種,集群1里面包括的29個種質為低積累、低富集Al的茶樹類型,集群2為中度積累Al元素的茶樹種質,總22個。

3 討論

3.1 不同茶樹種質間F和Al含量

本研究測定的閩南茶樹種質間的一芽三葉樣品F含量范圍為105~258 mg/kg,最高值是最低值的約2.5倍,跟前人研究結果相比,略小于貴州茶樹種質間F含量最高值(黔湄809,521.48 mg/kg)比最低值(名山213,106.98 mg/kg)的4.87倍[9],本實驗結果和楊陽[16]對湖南省的茶樹品種含F量的結果相似,品種之間含F量(331.0~972.3 mg/kg),高低差異接近3倍。最高、最低值均低于貴州和湖南的測試結果,這與取樣標準有一定關系。本研究選取的閩南茶樹種質樣本Al含量范圍為420~960 mg/kg,最高含量約為最低含量的2.3倍,有關Al元素在不同茶樹種質間差異的研究目前還鮮有報道。

本研究的55個茶樹種質生長于同一生境,且經測定土壤中F、Al含量較為穩定,管理一致且試樣的采摘標準一致,均為一芽三葉樣,因此可以表明茶樹種質間對F和Al的富集能力的不同由遺傳差異所決定,茶樹F、Al吸收轉運及代謝相關的一些基因有關。茶樹品種間對F、Al富集能力相關的功能基因的差異可能不僅存在于個體間,還可能在不同組織器官間存在差異,與葉質、細胞組織的排列不同有關。而植物對重金屬等有毒元素的抗性可以通過將其轉變為不具生物活性的形態存在于植物體內[17],茶樹品種間Al含量差異也可能與此有關。

3.2 F、Al含量的季節性變化規律

本研究中不同季節的茶樹品種間Al含量具有相關性。本研究中對安溪縣茶樹品種園內的同樣成熟度的春、夏和秋季的茶樹種質間F、Al含量研究發現,茶樹種質間吸收富集F元素能力的季節差異表現為春季>夏季>秋季,而Al元素富集的季節性則與F相反,表現為:秋季>夏季>春季。沙濟琴等[18]測定黃棪茶青F含量,表示F含量在夏、暑季含量較高,其次是秋茶,春茶最低,認為這種現象產生的原因可能是茶葉中F的含量除與茶園生態環境因素密切相關外,生態環境的影響顯著。但其僅僅以單一品種做比較,結果可能存在一定誤差。學者劉超[19]對浙江同一產地、同一等級不同季節的茶葉含F量測定結果也表明,春茶最高,夏秋茶次之。他們認為夏秋季氣溫高,茶葉生長快,F的累積少;同時夏季降水多,降低葉片中的F含量。這和本研究中結論一致。

參考文獻

[1] Fung K F, zhang Z Q, Wang J W. Aluminium and fluoride concentration of three tea vareties growing at Lantau Island Hongkong[J]. Environ Geochem Heath, 2003, 25(2): 219-232.

[2] 趙 強. 氟/鋁在茶樹葉片和根部的累積與分布規律研究[D]. 合肥: 安徽農業大學, 2013.

[3] 白 靜, 陳 瑤. 氟鋁聯合中毒研究進展[J]. 醫學綜述, 2009(07): 1 074-1 076.

[4] Joseph Lemire, Vasu D. Appanna. Aluminum toxicity and astrocytedys function: A metabolic link to neurological disorders[J]. Journal of Inorganic Biochemistry, 2011, 105: 1 513-1 517.

[5] 段小華. 影響茶樹鋁循環和茶葉品質因素的研究[D]. 南昌: 南昌大學, 2012.

[6] 蔡薈梅, 董陽陽, 陳貴杰, 等. 氟脅迫對茶樹氟吸收累積特性及生理生化指標的影響[J]. 核農學報, 2014(04): 742-747.

[7] 王 麗, 鄭德勇, 葉乃興, 等. 不同茶樹品種氟含量的研究[J]. 武夷學院學報, 2013(02): 32-36.

[8] 李友勇, 田易萍, 孫雪梅, 等. 云南茶樹良種氟含量變化比較研究[J]. 安徽農業科學, 2013(14): 6 185-6 187.

[9] 梁遠發, 劉聲傳, 王家倫, 等. 不同茶樹品種對氟的富集特征[J]. 貴州農業科學, 2011(04): 24-26, 31.

[10] 梁月榮. 茶樹鋁代謝研究及其對作物抗鋁育種的意義[J]. 福建茶葉, 1993(3): 20-24.

[11] Salt E D, Blaylock M B, Kumar N P B A. A novel strategy for the removal if toxic metals from the environment using plants Biotechnology. Phytoremediation, 1995, 13: 468-474.

[12] 朱建平, 殷瑞飛. SPSS在統計分析中的應用[M]. 北京: 清華大學出版社, 2007.

[13] Xie Z L, Chen Z, Sun W T, et al. Distribution ofaluminum and fluoride in tea plant and soil of tea garden in Central and SouthwestChina[J]. Chinese Geographical Science, 2007, 17(4): 376-382.

[14] Stevens D P, McLaughlin M J, Alston A M. Phytotoxicity of aluminium-fluoride complexes and their uptake from solution culture by Avenasaliva and Lycopersicon esculentum[J]. Plant and Soil, 1997, 192(1): 81-93.

[15] 彭傳燚. 茶樹氟富集規律、亞細胞分布及在葉片表面存在形態的研究[D]. 合肥: 安徽農業大學, 2013.

[16] 楊 陽. 湖南茶葉含氟研究[J]. 福建茶葉, 2007(1): 13-14.

[17] 賈國云, 劉金珠, 胡娟霞, 等. 茶樹耐鋁機制的研究進展[J]. 蠶桑茶葉通訊, 2009(06): 25-26.

[18] 沙濟琴, 鄭達賢. 福建茶樹鮮葉含氟量的研究[J]. 茶葉科學, 1994, 14(1): 37-42.

[19] 劉 超, 吳方正, 傅柳松, 等. 茶葉中的氟含量及測定方法研究[J]. 農業環境保護, 1998, 17(3): 132-135.