春風化雨,將民歌引向凈土

解瑂

今天,當《快樂小歌手》《音樂快遞》等一臺臺新穎多彩的娛樂性兒童音樂節目在熒屏上熱播,已經跨入爺爺奶奶輩的50后、60后聚在一起時,依然會高歌《讓我們蕩起雙槳》《一分錢》,這是對當年美好童年的集體式回憶。是啊,曾經在全國活躍的一批資深年長的兒童音樂詞曲作家,他們創作的少兒歌曲穿越時空,至今依然在人們的記憶中揮之不去。在這群老作曲家里,89歲高齡的中央音樂學院作曲系教授何振京,至今精神矍鑠,保持著一顆童心。

何老師60余年筆耕不輟,創作的兒童歌曲《小溪再也不孤單》《那就是臺灣我的家》《多么美》《春水鴨》《高高苗嶺什么最亮》……曾經流傳于那個時代的少年兒童中間,影響至今。在我們這個有著超過二億少年兒童的國家里,專業從事兒童音樂創作者寥寥無幾,當前的許多創作者大多來自大中小學、師范院校、各地文藝演出團體以及少年宮群藝館。作為中央音樂學院附中作曲理論學科知名教授,何老師的本職是音樂教育家,培養出的音樂名家不計其數,有王立平、儲望華、鮑元愷、梁茂春、萬昭、蔡良玉、朱仁玉、鄭伯農、李春光、舒澤池等等。但由于長期工作在少年兒童集中的附中環境,和孩子們頻繁接觸,對少年兒童的感情自然融入心中,并產生了一種責任感,進而激發出何老師創作兒童歌曲的極大興趣和熱情。

從創業到退休:任課時間最長資歷最老

何振京和夫人洪月華是中央音樂學院附中作曲理論學科的元老。五十多個春秋,理論學科經歷許多變化,如今,何振京與洪月華是任課時間最長的老師。二老先后被調到大學本科任教多年,但對附中貢獻最多,可以說,從附中作曲理論學科創立到今天,何老師見證著這個學科的創立和發展,伴隨著一個個學生的成長和成才。

何振京說:“我于1949年10月由北京藝術專科學校音樂系轉入中央音樂學院理論作曲系本科就讀,1955年畢業留校,分配到本院附中工作,并擔任視唱練耳和音樂名作課的教學工作。那時上海音專或老音樂院的音樂名作課的內容是西洋古典音樂欣賞,在我去之前,當時本課在附中是教務主任黃祥鵬擔任的,我倆商量這門課應加入中國內容,其中還理應包括民族民間音樂部分,于是做了分工:黃翔鵬負責中國近現代音樂史中的音樂創作領域,我擔任民族民間音樂的課題,西洋傳統音樂方面,則請陳宗群老師兼課。當時,我沒有任何教材,只有現躉現賣,倉促上陣。

“1956年起,附中決定創建理論學科、民樂學科和聲樂學科,學制定為四年,并于當年招收第一班新生,面向社會招收初中畢業生入學。教務主任黃祥鵬約我一起進行理論學科的籌備和招生工作,研究設置專業課程等具體事項,我還被指定為學科負責人,擔任歌曲作法大課、民族民間音樂大課和課下輔導,以及其他專業的民間音樂共同課。第一期招進的四年制理論專業學生真不少,有梁茂春、萬昭、蔡良玉、朱仁玉、楊長庚、馮少佳等,以及作為插班生的李春光、儲望華、黃培鈞和鄭伯農共二十余人。

“理論學科的教師是比較辛苦的。他們除了擔任本專業學生的專業課和專業活動之外,還要挑起全校各個班級的視唱練耳(分組)課的重任,以及專為這些學生畢業之前單開的樂理課、和聲課的授課任務。我在理論學科任教幾十年,于1990年底退休,見證了學科創建時期的艱苦、同事們的奮進與辛勞。理論專業的畢業生無論升學還是參加工作,大都沒有辜負學校的培養,有許多人在各自崗位上擔當了重任。”

也許,這就是一名教師最大的樂趣和欣慰,當你親手把一個個滿臉稚氣的紅領巾培養成能在五線譜上暢想未來的音樂家時,所有的辛苦和勞碌都不過是過眼云煙了。

副業變主業:能背唱上百首民歌

說到教授民間音樂課,何老師自謙地說:“我當時只是熱愛民間音樂,沒想到由副業變主業了。”

那是中央音樂學院建院初期,時任學院副院長和黨委書記的呂驥大力提倡師生向民間學習。學習民間,在音樂學院先是“請進來”,然后是“走出去”,一方面請來全國各地的民族歌手、民間樂器演奏家來學校表演和教學;另一方面組織師生下基層采風,學習當地民歌和民間音樂。當年,各地民族歌手風塵仆仆,應邀來到中央音樂學院,為校園平添一道亮麗的風景:陜北歌手張天恩、青海花兒王朱仲祿、山西左權民歌手劉改魚,以及后來的云南、貴州少數民族歌手,內蒙古二人臺藝人,說唱音樂單弦、京韻大鼓演員,戲曲河北梆子、昆曲和眾多民族器樂傳承人都來到音樂學院傳經送寶。

1950年冬,民樂系部分師生赴河北省遵化縣采訪歸來后舉行的匯報演出,引起全院重視。1954年,學院組織作曲系師生二十多人前往內蒙古河套地區采風,何振京和全班同學第一次參加了零距離接觸原生態音樂的活動,興奮與幸福交織,師生們受到了心靈的洗禮。從1957年起,這個理論學科決定將采風作為每年一次作曲系的公認制度。

1957年初春,利用寒假短暫的寶貴時間,附中理論學科主任何振京得到教務處支持,與青年教師方暨申、孫云鷹一起,赴貴州采訪侗族大歌。那是音樂學院理論系、作曲系和附中首次合作的采風活動,雖然規模很小,意義卻不尋常,因為它的理念是一種對于中國傳統音樂文化的探索與追求。1956年在北京舉行的第一屆全國音樂周,在演出、座談、交流期間,西南的侗族同胞對世代傳承著的一種稱之為“大歌”的多聲部合唱充滿了驚訝與質疑。這一線索,促成三個年輕人的大膽決定,他們得到學院批準后,去探索過去一向認為在中國缺少多聲部音樂的處女地 ,這一行動也成為省外專業音樂工作者開掘和研究侗族音樂的先聲。隨后 ,附中策劃了暑假由老師帶理論專業學生去各地采風的行動。由于經費所限,教務處指定先由何振京與洪月華帶少部分學生下去試點,其他同學則于次年陸續下去。經過了解,地點定為江蘇江陰,參加的同學有李春光、儲望華、劉盛銓、黃培均和金韶、魏麗愛、嚴安思和高燕生8人。在水鄉農村,這支不大的隊伍經受了蚊叮、蟲咬以及氣候不適、語言困難等多方面的考驗,每天晚上興奮地交流學到的民歌,迎接下一個豐收的明天。這次采風收獲不小,還有一個副產品,便是出刊了一冊油印的《江陰民間歌曲集》,還在當年全院大會上受到了表揚。中學生下基層采風,首開于中央音樂學院附屬中學,實屬一個創舉。

何老師說:“采風給我和同學們一個學習社會、了解生活的機會,我們不僅親身體驗民俗,接觸到活生生的民族民間音樂,同時更加深入地體會和理解到‘源與流的關系——民族民間音樂是源,音樂作品是流。”

在多年深入民間采風學習的過程中,作為帶隊老師的何振京已深深愛上了豐富多彩的各地民歌,以致如癡如醉感動其間。他謙恭好學,能者為師,常常利用采風以及講學、招生等機會登門求教,學唱當地民歌,還經常向學生學唱各地民歌,領略其中的獨特神韻。經過多年的不懈努力,何老師一開口即能唱出上百首民歌,并成為附中、大學作曲學科的民歌課專業老師。 1984年,何振京老師將采風中接觸和了解各地民歌的體會寫成《民俗中的音樂》專文,獻給了在貴州舉行的第三屆傳統音樂學會年會。

何老師的學生蒲芳回憶說:“何老師和藹可親,經驗豐富,教起民歌來生動有趣。在我的記憶里,我現在會唱的民歌大多都是何老師教唱的。”

何老師的得意學生之一、廈門大學藝術學院著名作曲家鮑元愷教授以“引向凈土”的標題撰文,表達了對何振京老師和他的民歌課的一往深情:

“我是在遠離民間音樂沃土的大都市出生和成長的,又是從學習西洋樂器步入音樂殿堂的,我能夠如醉如癡地熱愛中國傳統音樂,能夠始終不懈地研究中國傳統音樂,并且決心通過中西融合的道路把中國傳統音樂展現到世界樂壇,除了得益于前輩音樂家和他們的作品,得益于當時高度重視民族傳統音樂的教育環境外,還要歸功于我的兩位恩師——何振京和蘇夏。

1957年,我作為長笛學生進入中央音樂學院附中。在北京鮑家街的音樂學院校園里,我們的老師以他們熱愛生活、熱愛藝術的美好追求,把我們引向了遠離喧囂塵世的一片藝術凈土。在何振京老師的民歌欣賞課上,我們聽到的是從粗獷豪邁、真情奔放的陜北信天游到小橋流水人家的江南小調;從委婉細膩,含情脈脈的云南花燈到高亢遼闊的青海花兒;從樸拙火熱的東北秧歌到率真凄美的爬山調……我們隨著何老師的歌聲,把美好的遐想帶到那山間河畔,帶到那草原雪嶺,好像看到我們的先輩在訴說著他們的苦難與歡樂,講述著他們的生活與歷史。何老師以他對民間音樂的深切熱愛和深入研究感染了我們。”

1996年6月30 日,中央音樂學院近200位歷屆校友聚集在母校,為何振京老師祝賀70大壽。那一天,大家不分專業、不分屆別,在一起以獨唱、重唱和合唱的多種形式放聲高唱中國各地各民族的歌典,回憶何老師當年向同學們傳授民歌知識的美好情景。

對于那些剛剛洞開音樂之窗、對世間美好與丑惡毫無辨析力的附中學生,何振京的民歌課好似一張白紙上最初的一筆,為他們的未來打下了清晰的文化烙印。

創作自留地:數百首作品音樂流芳

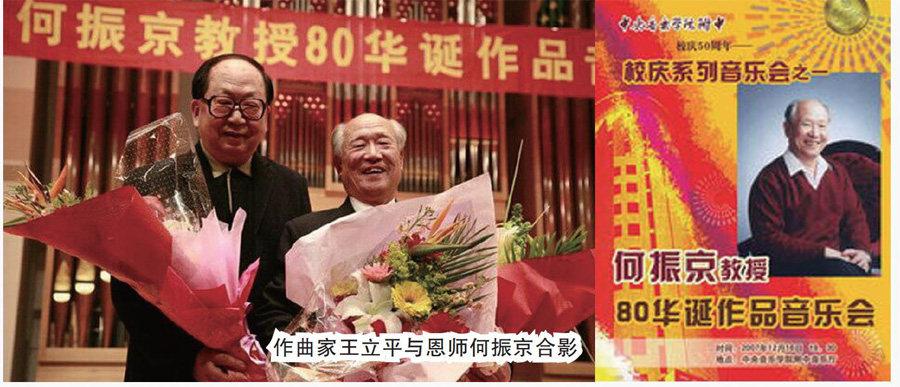

2007年12月16日晚,由中央音樂學院附中主辦、中央音樂學院校友會協辦的附中校慶50周年系列活動之一的“何振京教授80華誕作品音樂會”,在附中音樂廳隆重舉行。

音樂會節目單中這樣寫道:

“何振京教授,1955年畢業于中央音樂學院作曲系本科,留校任教,為中央音樂學院附中理論作曲學科的創建與發展做出了重要貢獻。現為中央音樂學院教授、中國音樂家協會會員、中國曲藝家協會會員、中國兒童音樂學會會員、中國傳統音樂學會理事等。多年來,致力于附中及學院各系的民族民間音樂課及歌曲作法課的教學工作,并在中國音樂學院、北京舞蹈學院、北京戲曲學院兼課,在各地數十個單位進行講學。出版《中國兒童民歌選集》一冊及歌曲集三種,發表數百首歌曲及相關文章,培養了一批頗有影響力的音樂人才。”

當晚,中央音樂學院附中校長邢維凱、副校長黃河,臺盟北京市委,西城區工委,北京市臺灣同胞聯誼會,西城區統戰部,西城區臺灣事務辦公室,以及北京市音樂家協會等單位領導出席了音樂會。中央音樂學院黃飛立、趙方幸、陳宗群、蘇夏、俞慧耕、王震亞、段平泰、汪毓和、姜夔、梁茂春、蔡良玉、吳天球、王振先、李向陽等老教授,以及音樂界知名人士王立平、姚思源、何惠生、舒澤池、邱岱安等老朋友和附中歷屆老校友們齊聚一堂,共同歡度了這一激動人心的時刻。

音樂會演出了何振京教授在繁重的教學工作之余創作的部分音樂作品,作品題材和體裁涉獵廣闊,曲目涵蓋從上世紀50年代至本世紀初,大部分是首次搬上舞臺,包括童聲合唱《小白鴿銜著橄欖枝》《小溪再也不孤單》等,合唱歌曲《每當早晨的太陽升起》、獨唱歌曲《藍天綠草大平原》《大海的女兒》《山村的老師》等,這些作品朗朗上口,充滿童真和激情,反映出作曲家長期致力于附中教學工作對少年兒童深厚的感情。器樂作品包括小提琴二重奏《送糧路上唱豐收》、三弦獨奏《黃土坡上》、鋼琴獨奏《歡慶》的《小木偶》等、鋼琴五重奏《奮進》、民樂合奏《春韻》等。作品大多吸收各地民間音樂元素,善于運用調式調性的交融,巧妙地將樂思自由組合,賦予濃郁的民族民間情韻。

在這些音樂創作中,鋼琴小品《歡慶》是應周廣仁教授之約,為低年級教材而作;三弦獨奏曲《黃土坡上》是應談龍建教授之約而作的;童聲合唱《小溪再也不孤單》于1954至1979年全國歌曲評獎比賽中獲獎,并在附中學生中廣為傳唱。童聲合唱《那就是臺灣我的家》發表于1982年,在中山公園音樂堂公演后經由電視臺轉播及刊物發表,1990年經由臺灣資深老音樂家呂泉生教授指揮其創辦的“榮星兒童合唱團”在臺北演唱,引起熱烈反響,成為該合唱團演唱大陸作曲家作品的保留曲目之一。

音樂會結束時,何振京教授登上舞臺,演唱一曲蒙古族民歌《敬酒歌》,深情答謝與會嘉賓和眾多師友。舞臺下,何老師的學生們與之應和,共同高唱山西民歌《送鞋襪》和湖南民歌《一根竹竿容易彎》,大家在歌聲中衷心祝福何老師永葆藝術青春,永遠年輕。

一顆不老心:八旬老人永葆藝術青春

2008年,何振京教授出版了專著《邁進民族音樂之門》,介紹自己在學習民族音樂過程中的感悟和收獲。2011年,何老又出版了《讓詩詞唱起來(談歌曲寫作)》,該書選編了作者近30年的部分文稿,從歌曲是怎樣寫成的,歌詞的意境、情趣和格律,歌詞如何引出旋律,旋律風格的多樣性到節奏的表現作用和組織作用,歌曲創作的藝術特征等等。何老師說:“兩本書文稿長短不一,繁簡各異,體例有別,風格也大不相同。由于每篇都有相關的來龍去脈,作為個人的一次小結,扎成一束草花,送給社會以及親人、師友和學生做個紀念。”

也許因為音樂,也許因為喜歡創作兒童歌曲,樂觀淡定的何振京教授盡管年愈九旬,依然退而不休,童心不泯,繼續發揮余熱,構思著他躍然紙上的音符!