論威伯恩對稱與回文之美

張家棋

摘要:20世紀是一個作曲技法紛繁復雜、包羅萬象的世紀。在這個強調個性語言的世紀,我們仍能在某些表現主義的作曲家里發現一些審美法則的作曲技法。本文以新維也納流派威伯恩作品21、24、27為例探析其作品中的對稱與回文之美。

關鍵詞:威伯恩 對稱 回文

一、對稱

對稱(Symmetry),這個詞來源于建筑學。在建筑學中,對稱無論是簡單還是復雜的形體,如果以形體的垂直或水平線為軸,當它的形態呈現上下、左右或多面均奇就稱之為對稱。建筑家們在規劃涉及中也常離不開對稱。從古至今,這種結構都參雜在建筑的美學上。如我國的故宮,它的三大殿、后三宮、御花園、都位于中軸線上。又例如位于尼羅河西岸的埃及金字塔是著名的古代建筑。該建筑從外部來看,底座是方形,愈上愈窄,聚于塔頂形成一個對稱的方錐體型。金字塔這種對稱的棱椎體型不僅外形莊嚴、雄偉、樸素、穩重,與周圍無垠的高地,沙漠渾然一體,和諧一致,而且在結構中安全系數也是最高的。在建筑中,對稱常常與均衡是結合起來的一種形式美法則之一。形式美中的對稱是指:整體的各組織部分之間的對應和一致。均衡又稱平衡,是由力學隱身而來的名詞,在構成設計上指根據圖像的形式、大小、輕重、色彩及材質的分布作用于視覺判斷的均衡關系,感覺上有力的均衡作用。對稱,還可見于中國的傳統文化,例如中國的太極圖,任意作大圓的一條直徑,其兩條半徑便組成對,一半半徑被陰“魚”和陽“魚”所截得的對應部分相互重合。即直徑被陰陽“魚”截為一分為陰陽互變的兩條半徑,經繞中心旋轉180度的坐標變換后,具有陰陽對稱性。

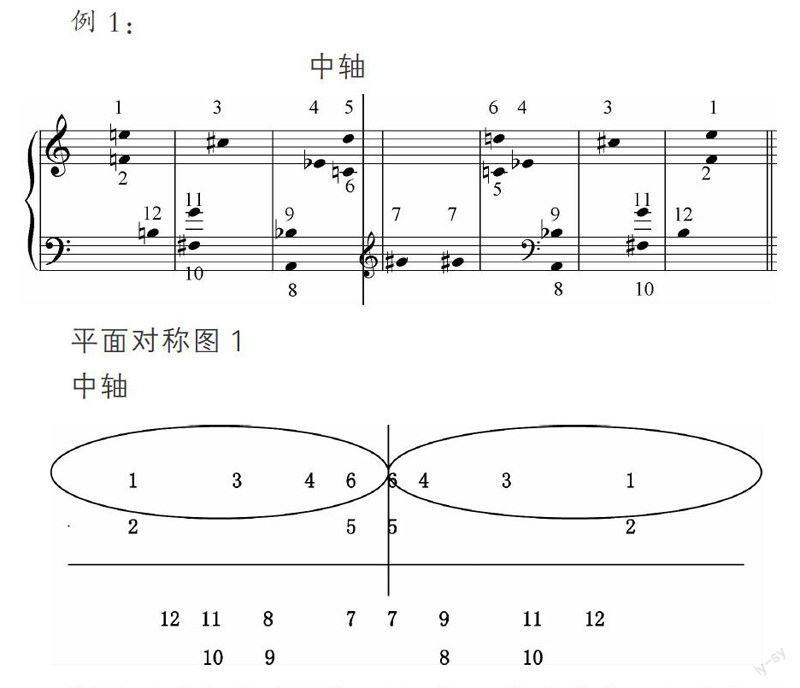

在威波恩作品中大量的運用這種建筑上的對稱方式,給人以一種獨特的審美視角和審美情趣。(見例1)

例1:

中軸

平面對稱圖1

中軸

例1是來自威波恩作品27鋼琴變奏曲第一樂章中的第一個對稱結構。筆者把作品中的具體音高序列與平面圖中的序列號結合起來體現這種對稱關系。通過該譜例,我們可以一目了然地看出其中的對稱關系。這里,威波恩分別以均勻的六音組作為對稱,體現威波恩式的序列在對稱與均衡方面的美學原理。在威波恩《交響曲》(作品21)的兩個主題序列中還可見到一種在音高關系上的換位的對稱結構。(見例2)

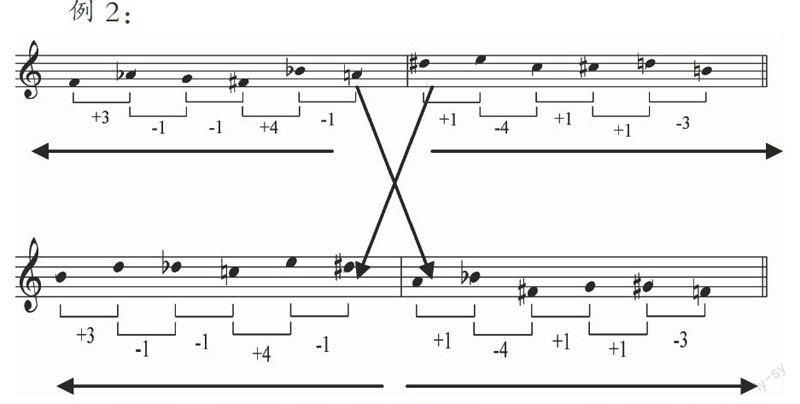

例2:

通過例2可見威波恩小交響曲(Op.21)中的對稱原理。筆者在這里稱其為換位對稱。通過譜例可明顯的看出這兩種交叉的音高關系,即后六音組或前六音組相互換位及相互逆行。筆者通過對其半音數的觀察,還發現該兩個序列主題同時還是一種回文(詳見后述)的關系,這種回文體現在音程上。

二、回文

回文(palindronme)英漢共有的修辭現象。回文,也叫回還,運用詞序回環往復的語句,表現兩種事物或情理的相互關系或刻意追求文字詞序形式上的回繞。我國回文詩的創始者相傳是第四世紀的前秦秦州刺史竇滔之妻蘇慧。早期的回文詩都是通篇可以倒讀的雜體詩。在古漢語中,回文詞常采用《菩薩蠻》《西江月》《生查子》《虞美人》等詞調。

宋代盛行回文詞,蘇軾、兆端禮、曹勛、王安石、王文甫、梅窗、郭世模等詩人都曾寫過此類體裁中文類似的回文詩句。在漢語言中回文可分為三大類:1.首句順讀,次句逆讀;2.首部分順讀,尾部分逆讀;3.篇章回文,顧名思義,整篇文章都可倒讀。下面是蘇軾的一首回文詩:

正:煙籠月色樹籠紗,影漾波中潭落霞。

橋對寺門松徑小,檻當泉眼石波清。

迢迢遠樹江田曉,靄靄紅霞晚日晴。

遙望四水云天接,碧峰千點數鷗輕。

倒:輕鷗數點千峰碧,接天水云四望遙。

晴日晚霞紅靄靄,曉田江樹遠迢迢。

清波石眼泉當檻,小徑松門寺對橋。

霞落潭中波漾影,紗籠樹色月籠煙。

該詩特點是整篇文章倒讀成另一首詩。

當然英語中類似的回文詞和回文詩比比皆是,如:Deed,Peep,Level,Madam,Radar,Rotator,Repaper,Revier這些詞從形態上來看無論是正讀還是倒讀其詞義不變,只是在以詞作為單位是注意其大小寫。在英語中還有一種形式是以句子為單位的,如Mary Coleridge寫的“Slowly”。

正:Heavy is my heart,

Dark is thine eye.

Thou and I mus part

Ere the sun rise.

倒:Ere the sun rise,

Thou and I must part。

Dark are thine eye,

Heavy is my heart。

此詩排列的視覺效果,表現了一對戀人難分難舍、依依惜別的情景。

20世紀回文體裁在音樂作品中流行于表現主義和新古典作曲家的筆下。在錢仁康先生的論文《“似到而順”的回文詩和回文曲》中將回文曲分為兩類,一種是小回文,即以句為單位的回文曲;另一種是以片為單位的回文曲,稱為大回文。

1931年3月11日,威波恩發現了一套對十二音有密切關系的順序,也許有些像著名的成語。(見例3)

例3:

這首拉丁語回文詩的特點是,按螺旋形循環讀,無論順讀、倒讀,、橫讀、豎讀都是同樣的一句話。

在威波恩的作品中涉及大量的回文運用(見例4)

例4:

如威波恩1931—1934年間創作的《協奏曲》(Op.24)十二音序列的八種變化形式(見例4),每種變化形式都分為四段通過對每一段序列進行的半音以數值標記能夠清晰地顯示威波恩的回文在序列中的具體用法。如果我們以序列的音程數值標記作為一種分析方法,這里也可以這樣來分析,每一種形式的序列的前兩段與后兩段單獨成為一種回文關系即1、4與4、1,只是它們在運動中只是改變音程運動的方向。其中第4種序列形式的最后一段是一種非嚴格的回文。威波恩在這里用以八度來改變。這種改變明顯的是處于獲取某種音響變化的需要。筆者在這里以“+”和“-”代表音程運動的方向。此類似的例子還可見作品21中的序列(見例5)

例5:

該音高序列是來自交響曲(Op.21)中的一個序列。通過對數值的觀察可見該序列在音程的距離安排上是一個回文的結構。該回文原則的運用是十二音序列被分為兩個六音組,后一個六音組在數值上與前一個六音組呈反演關系,只是在音程的進行中改變其運動方向。同時,該序列的前四號音與最后四號音是呈一個相反的方向運動。當然這里在音程中的數值回文同時也體現出另一種形式上的對稱。

在威波恩的作品27第三樂章里涉及了大回文的運用,這種應用是通過力度p、f、p、f、f、p、f、p體現出來。通過對這部分力度的觀察可見,該回文主要運用在第1小節至第12小節的第一強拍。結合作品整體寫法的比較,這里的力度回文能夠做為一種分段的標志,即整個力度的回文是作為A段。威波恩不僅把回文的原則運用在力度的標記上,同時也應用于序列的分段組合上。由此可見,十二音序列(回文)在威波恩作品中的重要地位。

三、結語

威波恩獨特的序列語言使其屹立于國際舞臺之上且持續發酵。通過對威波恩作品的分析,我們可以發現威波恩式的序列美學原則的一些規律,以一種獨特的方式在序列上設計他的對稱結構,這種對稱結構不僅通過具體的序列音高反映出來,而且還隱藏在相應的音程里。亨利-拉塞爾-希區科克說過:“一個拙劣的建筑家的特點是以裝飾為由,可以濫用不對稱性……而一個出色的建筑家的特點是使涉及的規律性接近于對稱”。音樂的創作也是如此,如果一個作曲家僅僅只考慮一種形式上的技術,而不是實際所要表達的或情感或內涵的需要,其作品終將是一敗筆。

參考文獻:

[1]鄭英烈.序列音樂寫作教程[M].上海:上海音樂出版社,2007.

[2][美]羅伊格·弗朗科力.理解后調性音樂[M].杜曉十,檀革勝譯.北京:人民音樂出版社,2012.

[3]錢仁康.“似倒而順”的回文詩和回文曲[J].音樂藝術,2003,(01).

[4]郭亮.建筑結構設計中對稱美法則的運用[J].民營科技,2010,(05).

[5]陳祥粱.英漢語言中的回文[J].福建師范大學福清分校學報,2003,(S1).