“去商品化”視角下社會保障與經濟增長

摘要:文章從去商品化角度出發,分析了福利國家社會保障制度對經濟增長的影響,并利用1980年~2010年20個OECD國家的數據進行實證檢驗。研究結果表明:去商品化程度會影響社會保障的經濟效果,在去商品化程度較高的國家,公共福利保障制度能有效地提高人力資本的積累,因而社會保障能促進經濟增長。最后本文針對研究結論提出了相關的政策啟示,希望能為當前我國社會保障制度的改革提供經驗支持。

關鍵詞:去商品化;社會保障;經濟增長

一、 引言

社會保障作為一項公共政策,是政府維持社會穩定和公平的重要手段。因此許多國家在二戰后紛紛建立起福利保障計劃來促進社會和經濟的發展,然而隨著經濟增長放緩以及人口老齡化問題日益嚴重,這些國家又紛紛對此進行改革,通過制度上的調整在一定程度上緩解了經濟增長與社保支出之間的矛盾。由此可以看出,福利國家的社會保障與經濟發展水平密切相關,那么在社會保障體系較為完善的西方福利國家,社會保障制度與經濟增長之間究竟存在怎樣的關系?是促進經濟增長還是抑制經濟增長呢?顯然,針對這些問題的探討將有助于我們理解社會保障與經濟增長之間復雜的關系,從而為我國制定科學合理的公共保障政策提供重要的依據。

二、 文獻綜述及理論分析

1. 文獻綜述。社會保障與經濟增長之間的關系一直是研究社會保障問題的核心,許多研究結果表明:社會保障能通過影響物質資本和人力資本的積累作用于經濟增長。但有關社會保障制度與經濟發展之間的關系一直爭論不休,特別是20世紀70年代后期以來,西方福利國家經歷了經濟增長放緩期,人口老齡化問題使得有關社會保障對經濟增長的討論日趨白熱化,其爭論的焦點主要集中在不同的社會保障模式對經濟增長的影響。其中政治經濟學派堅持社會公平觀點,他們認為社會保障制度應作為經濟發展的“安全網”,因此實行現收現付制的保障制度有利于緩解工人運動所帶來的沖突。因為勞資雙方通過簽訂合同后,工人的勞動報酬已經得到確立,而政府主要的職責應該是利用稅收調節工具對失去勞動能力的工人進行經濟補償,從而為經濟增長提供穩定的外部環境(張盈華,2008)。

但經濟全球化所帶來的福利國家去工業化現象(De-industrialisation)以及人口與家庭結構的轉變使得西方福利國家原有的現收現付制度面臨了巨大壓力和挑戰(蔡培元 2010)。針對這種情況,新古典經濟學派開始對社會公平概念提出質疑,他們認為應采用具有再商品化特征的基金積累制作為籌資方式,并基于新古典經濟增長模型提出社會保障能通過影響儲蓄最終作用于經濟增長。他們的理由是基金制能有效地減少國家對市場的干預,從而釋放出市場應有的的活力,而且對員工來說,現收現付制對儲蓄率具有“擠出效應”;相反基金積累制會促使員工提高工作效率和儲蓄,從而得出在基金積累制下,社會保障有利于提高儲蓄率和促進經濟增長的結論。但新古典學派理論所提倡的基金積累制面臨著不少質疑,具體有兩方面:一是許多研究表明基金積累制并不一定能提高儲蓄率(Barro,1974;Feldstein,1979);二是新古典經濟增長模型假定儲蓄完全轉化為投資,但在現實生活中,儲蓄對投資的轉換會受到市場的流動性和投資風險等約束,這些約束條件會限制基金積累制通過提高儲蓄率來促進經濟增長,而且過高的儲蓄率反而會對經濟增長帶來負效應(張盈華,2008)。到了20世紀80年代后期,新經濟增長理論的出現為社會保障與經濟增長之間的研究提供了新的研究視角。許多經濟學家開始從生育率、人力資本以及技術進步等內生變量來研究社會保障制度對經濟增長的影響,在這一時期,學者們除了從籌資模式這一角度來研究社會保障對經濟增長的影響以外,還從均一費率制和收入關聯制兩個角度探討了兩者之間的關系(Ehrlich & Kim,2005;Poutvaara,2007)。

2. 理論分析。目前關于社會保障對經濟增長的研究仍存在許多爭議性地方,但需要注意的是,以往研究大都把研究重心放在社會保障支出或者繳費水平上,這在一定程度上可能會產生誤導。艾斯平·安德森(Esping Andersen,1999)認為社會保障支出(繳費)只是福利國家理論中的附帶表面現象,這種衡量方法與福利制度中的有關概念是相互矛盾的。利用社保支出來衡量福利國家的社會保障水平,其隱含的前提假設是所有國家的福利支出在性質上是相同的,不存在異質性差異。但從各國的實踐來看,我們發現實際情況并非如此,例如斯堪的維納國家為了能有效地維持公共就業體系,政府將很大一部分的資金都花費在各種職業培訓和終生教育項目中;而自由主義國家則希望通過市場手段來推動充分就業和福利社會的形成,他們選擇將大量的資金用于財政補貼,如利用稅收優惠政策來推動私人保障計劃的實施,但這些隱性的福利支出卻沒在社會保障支出賬戶中顯示出來。因此如果單從社保支出這一角度來衡量社會保障對經濟增長的作用效果,難免會存在一定的局限。

實際上,不同國家的去商品化程度在福利制度安排上會存在著很大差異,例如在去商品化程度較高的北歐國家,為了實現充分就業和階級平等,政府選擇積極的“社會投資”戰略,諸如就業培訓,鼓勵勞動力跨區域流動以及各種工資補貼等。在這種福利制度模式下,政府利用強大的公共服務網絡來推動年青人積極參與到各種職業再培訓、終生學習項目中。另外一旦個體出現失業后,政府會要求失業者在領取失業救濟金同時必須參加強制性職業教育和技能培訓,以便他們能找到更好的工作。因此這些福利國家通過政府保護網絡來實施積極的勞動政策和就業保障,目的在于利用積極的福利政策來提高公民的就業和接受教育的機會,從而提高他們的人力資本積累(蔡培元,2010)。而在去商品化程度較低的自由主義國家,政府則堅持基本的公共安全網應只是對市場機制的補充,因此這些國家普遍采取降低法定最低工資,擴大工資差別等手段來推動充分就業(彭華民,2012),目的在于通過市場化手段來避免“養懶人”,從而達到社會福利最大化。雖然這些措施在一定程度上減輕了公民對政府福利的依賴,但帶來的問題卻是許多就業者由于在失業后無法接受正規的教育培訓和醫療保障,最終長期處于低收入和不穩定的非正規就業狀態中,而這種失業狀況又進一步惡化國家的稅收基礎和福利補貼,導致福利國家面臨提高富人征稅和削減福利開支的壓力,其最終結果是擴大了社會階層的不平等和許多低收入群體無法得到體面的就業機會。由此可以看出,不同國家的去商品化程度反應了國家對公民在勞動市場上的保護程度,而這些保護程度直接會影響到一個國家整體人力資本積累。在保護程度較高的國家,由于積極的勞動保護政策促使公民接受良好的教育培訓和醫療保障,從而能有效地提高社會勞動生產率和人力資本積累,進而對會經濟發展帶來深遠的影響。基于此,本文將選取去商品化程度作為研究視角,進一步從實證檢驗來考察社會保障對經濟增長的影響是否會依賴于福利制度的去商品化水平。

三、 模型設定和數據描述

本文重點考察在不同國家的社會保障制度下,去商品化程度是否會顯著影響社會保障的經濟效果,因此在賈俊雪(2011)模型的基礎上,加入去商品化指標,具體的計量模型設定如下:

sgdpt=?琢+?茁1ssrit+?茁2ssrit*decomit+?茁x■it+fi+?濁t+?灼it(1)

在上式中:sgdp代表人均GDP增長,ssr代表社會保障支出占GDP比重,decom代表去商品化程度,f代表不隨時間變化的截面固定效應,?濁代表不隨國家變化的時間固定效應,?灼是隨機誤差干擾項,下標i代表各個國家,t代表時間。此外,本文還選取了以下控制變量■:

(1)人口老齡化程度(aging),用以表征老齡化程度對經濟增長的影響;(2)貿易自由化程度(trade),本文選取進出口總額占GDP比重指標來衡量各國貿易自由化程度,用以捕捉貿易開放度對經濟增長水平的影響;(3)物質資本投資(pc),物質資本投資是推動經濟增長的關鍵因素,因此本文選取總固定資產投資占GDP比重來衡量物質資本水平;(4)勞動力(unemploy),勞動力市場反應一個國家的經濟狀況,為了捕捉就業水平對經濟增長的影響,本文選取各國失業率作為衡量各國勞動力市場的指標;(5)人均受教育年限(edu),人力資本投資會對經濟增長產生重要影響,本文選取每個國家人均受教育年限作為代理變量,具體做法是將小學教育、中學教育和高等教育受教育年限分別賦值6年、12年和16年,令,其中(1,2,3)分別作為小學、中學和高等教育受教育人數占總人數的比重。本文所采用的面板數據總共涵蓋了20個OECD國家1980年~2010年的數據,其數據主要來源于世界銀行(WB)、國際貨幣基金組織(IMF)、OECD、國際勞動組織(ILO)和CWED2等官方數據庫。

四、 基本模型回歸結果

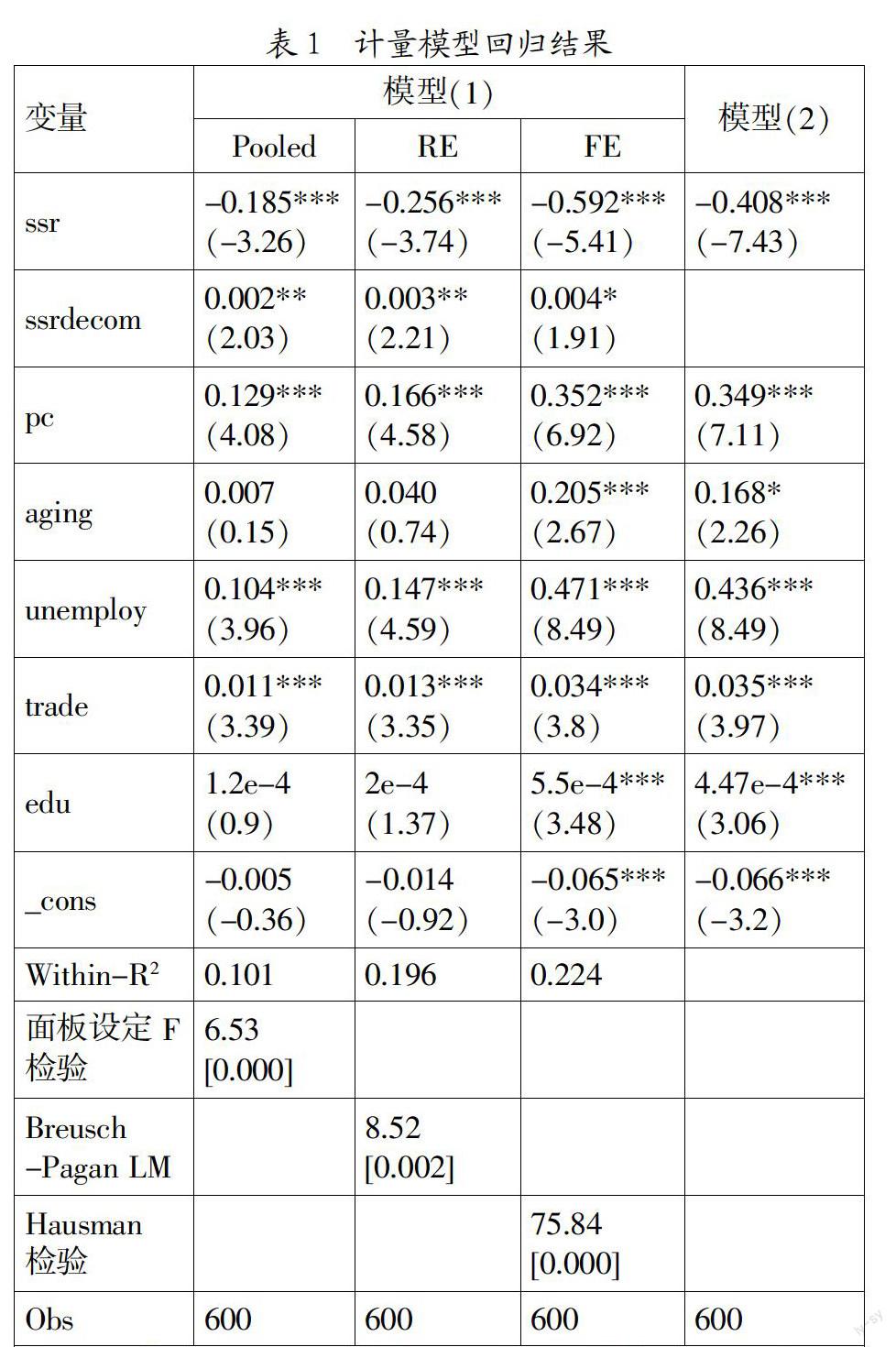

表1顯示了基本回歸模型結果,從回歸結果來看,面板設定F檢驗拒絕了假設,因此可以認為模型中存在固定效應;進一步看Hausman檢驗,從P值可以看出原假設不成立,因此模型(1)應采用固定效應模型進行回歸。進一步看回歸估計結果:從社會保障支出(ssr)的系數來看,模型(1)中的三種回歸方法都顯著為負,而且進一步看模型(2),本文剔除了交叉項后再單獨進行固定效應回歸,發現社會保障支出的系數依然顯著為負,這說明社會保障支出明顯抑制了經濟增長水平,這與埃爾利希(Ehrlich,1998)的研究結論相一致。造成這種現象的原因主要是:一方面,人口老齡化問題日益嚴重,導致福利國家面臨著高額的養老金支付,另一方面則是西方福利國家普遍出現勞動密集型產業轉移到發展中國家,去工業化現象使得低廉的技術人員面臨嚴重失業問題。因此沉重的養老金支付和失業津貼導致政府在財政支出方面面臨巨大的支付壓力,從而給福利國家的經濟發展帶來一定的負擔,而社會保障所帶來的正向效應卻并沒有在支出方面充分體現出來,因而從社會保障支出來看,社會保障會對經濟增長存在負面影響。

進一步,本文重點考察的對象是各國社會保障制度的去商品化水平,因此本文將去商品化指數作為交叉項放進模型(1)中,用來考察去商品化程度對社會保障的經濟效應。而從估計結果來看,交叉項系數(ssrdecom)系數顯著為正,該估計結果與本文之前的理論分析相符:即去商品化程度在社會保障對經濟增長的影響中起到十分重要作用,在去商品化程度較高的國家,由于政府提供的公共福利保障計劃能為公民提供了良好的就業和醫療保障,從而有利于提升公民的勞動技能以及健康水平,因此這些積極的福利保障措施能有效地提高社會整體的勞動生產率和人力資本積累,從而有效地抑制了社會保障對經濟增長所帶來的負面影響。因此從實證估計結果可以得出:社會保障與經濟增長之間的關系會受到去商品化程度的影響,在去商品化程度較高的國家,社會保障制度對經濟增長具有明顯的正向作用。

五、 結論及政策啟示

本文研究結果發現:社會保障對經濟增長的作用效果會受到福利制度去商品化程度的影響,在去商品化程度較高的國家,積極的公共福利保障措施能有效地提高社會整體的勞動生產率和人力資本積累。因此公共福利保障水平的提升將有助于促進經濟增長。從實踐上看,西方國家所提倡的福利多元主義改革無疑對我國社會保障制度改革具有重要的借鑒意義。當前我國社會保障制度面臨各種改革難題,作為政府一項重要的“民生工程”,黨的十八屆三中全會也明確提出要建立更加公平可持續的社會保障制度,因此如何處理好“保民生”和“促增長”之間的矛盾變得尤為重要。從本文的研究結果來看,積極的公共社會保障政策能有效地促進經濟發展水平,但目前我國人口基數大,而且尚不具備西方福利國家優越的經濟條件和基礎,因此對于政府而言:一方面應積極倡導家庭養老和鄰里社區等優良傳統倫理道德;但另一方面則應參考西方國家先進的改革經驗,在完善各類醫療、就業和退休養老保障機制的基礎上,重點關注公民的生活健康保障和勞動就業保障等,積極實施各種勞動保障、在職培訓和教育來提高人力資本積累;同時應加大制度建設的力度,目前我國社會保障制度仍處于“碎片化”階段,許多與勞動保障相關的項目,例如缺勤帶薪保障、幼兒托管服務等都沒能受到政府的足夠重視,而隨著經濟水平的提高,政府應對這些福利保障制度給予充分的重視,從而為我國經濟長期穩定發展提供良好的制度保障。

參考文獻:

[1] Barro、RJ, A Cross-Country Study of Growth, Saving and Government[J].NBER Working Paper,1989,(2855).

[2] Ehrlich.I.A.K.J.Social Security,Demogra- phic Trends, and Economic Growth:Theory and Evidence from the International Experience[J].NBER Working Paper,2005,(11121).

[3] Feldstein,M, Social Security, Induced Retirement and Aggregate Capital Accumulation. Journal of Political Economy[J],1974,(82(5)):905-926.

[4] Kemmitz, Growth and Social Security:the Role of Human Capital[J].European Journal of Political Economy,2000,(16(4)):673-683.

[5] Lyle A, S.A.J.P.,Social Stratification and Welfare Regimes for the Twenty-First Century[J].Cambridge University Press, 2008,60(4):642-664.

[6] Zhang, J.Z.How does social security affect economic growth?Evidence from cross- country data[J],Population Economics,2004:473-500.

[7] 戈斯塔·埃斯平—安德森.福利資本主義的三個世界[M].北京:商務印書館,2010.

[8] 張盈華.社會保障促進經濟增長的機理研究[D].西安:西北大學學位論文,2008.

[9] 賈俊雪,郭慶旺,寧靜.傳統文化信念、社會保障與經濟增長[J].世界經濟,2011,(8):3-18.

基金項目:國家社科基金重點項目“發達國家應對人口老齡化政策研究”(項目號:15ARK001)。

作者簡介:馮劍鋒(1987-),男,漢族,廣東省佛山市人,南開大學經濟學院人口與發展研究所博士生,研究方向為社會保障與人口老齡化。

收稿日期:2015-12-17。