性別二態性線索下大學生的面孔偏好

劉佳男 吳真

摘 要 以往研究發現女性化的女性面孔較男性化的女性面孔更具有吸引力,而對男性面孔的研究結論并不一致。本研究以大學生為被試,依據感知男性化技術形成具有不同性別二態特征的面孔圖片,探索不同性別大學生對男性化和女性化面孔偏好的差異。結果發現:男、女大學生都偏好女性化的女性面孔;女大學生偏好女性化的男性面孔,男大學生對男性化與女性化的男性面孔的偏好沒有顯著差異。

關鍵詞 面孔吸引力 性別二態性 男女差異 感知男性化技術

中圖分類號:B848?文獻標識碼:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdkz.2016.01.076

University Students' Face Preference under Sexually Dimorphic Cues

LIU Jianan, WU Zhen

Abstract Previous studies found that feminine masculine female faces than the female faces more attractive, while the male faces findings are not consistent. In this study, college students were tested, according to the perception of masculine art form face image with different characteristics of sexual dimorphism, Students explore different gender differences in masculine and feminine faces preferences. The results showed: male and female college students prefer feminine women face; female students prefer feminine male faces, male college students were no significant differences in masculine and feminine male faces preferences.

Key words faces attractive; sexual dimorphism; differences between men and women; masculine perception technology

0 引言

面孔傳遞著諸如年齡、性別、情緒、健康狀況、免疫能力、生殖能力以及人格特征等信息,在人類社會交往中起著重要的作用(李鷗,陳紅,2010)。國外大量研究結果表明,面部平均化、對稱性和性別二態性是影響人們對面孔吸引力評價的三大主要因素。近年來,研究者開始關注性別二態性對面孔吸引力的影響。男性和女性在經過青春期第二性征的發展后逐步形成面孔特征上的性別二態性,即男性化與女性化。Rhodes(2006)和Johnston(2001)等人的研究表明性別二態線索是決定一張面孔是否具有吸引力的重要指標之一。

女性化對女性面孔吸引力的影響十分明顯,研究表明女性化的女性面孔比男性化的女性面孔更具有吸引力(Komori等,2009;張妍等,2010;)。但是,對男性面孔的研究結論并不一致。Keating等人(1985)的研究表明,男性化的男性面孔更受偏愛。然而,Penton等人(2004)的研究發現人們更為偏好女性化的男性面孔。

以往,大多數研究基于西方文化背景。在對面孔吸引力的評價方面,東、西方可能存在差異。張夢琪等人(2011)對師范類女大學生男性面孔偏愛內隱態度的研究發現,師范類女大學生偏愛陽剛的男性面孔圖片;溫芳芳和左斌(2012)的研究表明,在感知男性化技術下,被試認為女性化的男性面孔更有吸引力;而在性別二態技術下,被試則認為男性化的男性面孔更具有吸引力。以往研究大多傾向于選取與目標面孔不同性別的被試,而忽略了與目標面孔相同性別的被試。因此,本次研究將被試性別作為變量之一,即研究男、女大學生對性別二態性面孔的偏好是否存在差異。

1 研究方法

1.1 被試

隨機挑選某大學60名大學生參加了本實驗,其中女生30名,男生30名,被試年齡在18歲到22歲之間。被試自愿參加此次實驗,實驗結束后贈送禮物作為報酬。

1.2 實驗材料

從網絡與生活中挑選年輕男性與女性的正面照片,要求相同背景、標準光線、表情中性、無配飾,得到男性與女性照片各24張。隨機挑選40名大學生對照片進行男性化與女性化的評價,采用5級計分。將男性照片與女性照片分別分為高分組與低分組(按總分的前、后30%選取)。使用FantaMorph軟件依據面孔特征將同組的面孔進行平均化處理,最終得到男性化的男性面孔、女性化的男性面孔、男性化的女性面孔、女性化的女性面孔各2張。使用PhotoShop軟件對圖片進行裁剪,排除非面孔線索的干擾,僅保留臉部。

1.3 實驗設計

本實驗為被試性別2(男、女)仔員鴝?(男性化、女性化)的混合實驗設計。

因變量:被試對面孔吸引力的評價。

1.4 實驗程序

邀請被試進入實驗室進行實驗,實驗室保持無噪聲干擾、燈光恒定。對操作過程進行簡單講解,確保被試可以無障礙地進行操作。

進行實驗時給被試隨機呈現4張男性面孔的圖片以及4張女性面孔的圖片,讓被試對圖片進行面孔吸引力的評價。評價時采用1~5的5級評分,分數越高代表吸引力越大。

2 結果

2.1 性別二態性線索下,不同性別大學生對女性面孔的偏好

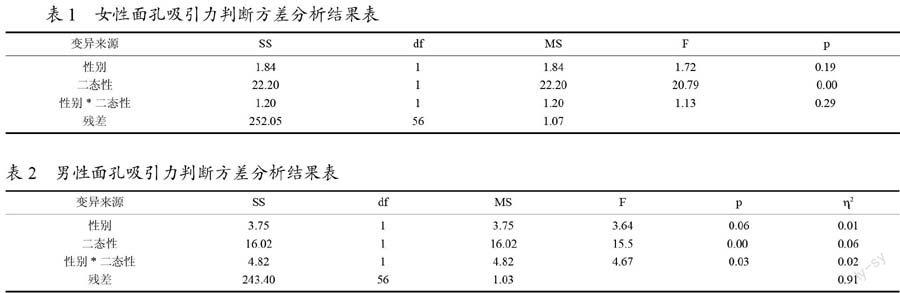

回收有效數據60份,其中男性被試30份、女性被試30份。使用SPSS17.0對被試性別與性別二態性線索下女性面孔吸引力進行二因素方差分析,結果見表1。

表1的結果顯示,二態性主效應顯著,被試性別主效應不顯著,兩因素交互效應不顯著,男性被試和女性被試都更加偏好女性化的女性面孔。

2.2 性別二態性線索下,不同性別大學生對男性面孔的偏好

回收有效數據60份,其中男性被試30份、女性被試30份。使用SPSS17.0對被試性別與性別二態性線索下男性面孔吸引力進行二因素方差分析,結果見表2:

表2的結果顯示,性別主效應臨界顯著,二態性主效應極其顯著,兩因素的交互作用顯著。男性對男性化與女性化的男性面孔的偏好沒有顯著差異;女性更偏好女性化的男性面孔。

3 討論

在目標面孔為女性的實驗研究中,女性化的女性面孔得到了被試的偏愛。在以往的研究中,國外研究者Rhodes等人(2003)發現女性化的女性面孔是很具吸引力的;國內研究者張妍和孔繁昌(2010)對中國文化背景下的研究也證明了女性化的女性面孔比之男性化的女性面孔更具有吸引力。在當代社會雖然流行起了“中性風”,但是這種流行還沒有改變大眾對女性化女性面孔的偏好。即使偏向“中性風格”的女性,多數只是發型和衣著上偏男性化,面孔特征仍具有女性化的特點。因此,人們仍然偏好具有較多女性化特征的女性面孔。

在目標面孔為男性的實驗研究中,女性化的男性面孔得到了女性被試的偏好,而男性被試則沒有表現出對男性化與女性化男性面孔任何一方的顯著偏好,男性與女性對男性面孔的偏好上是有差異的。

在前人的研究中,人們對男性面孔二態性的偏好并沒有得出一致的結論。寇慧等人(2013)認為觀察者的生理因素、心理行為因素和社會因素都會對觀察者的審美評價產生影響。溫芳芳和左斌(2012)認為女性對男性化面孔的偏好存在‘好基因和‘壞父親代價之間的權衡,而且文化的差異會對女性的權衡決策產生影響(Boothroyd,Jones,Burt,& Perrett,2007)。本研究的結果顯示女性偏好女性化的男性面孔,男性則沒有顯著偏好。造成這種差異的原因可能有以下三點:第一,受社會風氣的影響,很多影視作品中將較為女性化的男性渲染為溫柔、體貼的形象,這些特質很容易受到廣大女性的偏愛;第二,在評價男性面孔時,女性被試對男性面孔的特質比男性更敏感,也就是說女性比男性更容易表現出對男性化與女性化面孔偏好的差異;第三,女性化的男性面孔往往能反映出一些積極的人格特質(例如較低的支配性,溫和,誠實,樂于合作等),這些特質通常更能得到女性的青睞。進化心理學學者曾經提出了“配偶質量”的解釋來說明面孔偏好的產生機制(Rhodes等,2005),通常認為面孔的性別二態性特征可以傳遞配偶質量方面的優勢信息,異性在選擇配偶時會較多地關注這些信息。但是男性化特征主要表現的是健康狀況、生殖能力等方面的信息,而擇偶要考慮的不只是這些方面,還要包括智慧和作為家長的撫育能力等方面,父親的角色不僅僅是提供優良的遺傳基因,同樣也要成為一個好家長教養孩子,所以這也可能造成了女性對女性化男性面孔的偏好。

4 結論

(1)目標面孔為女性時,對性別二態性線索下面孔吸引力的評價不存在性別差異,表現為都顯著偏好女性化的女性面孔。(2)目標面孔為男性時,對性別二態性線索下面孔吸引力的評價存在顯著的性別差異,女性偏好女性化的男性面孔,男性對女性化的男性面孔和男性化的男性面孔沒有顯著偏好。

參考文獻

[1] 寇慧,蘇艷華,張妍等.心理科學進展,2013.21(12):2144-2153.

[2] 李鷗,陳紅.面孔吸引力的回顧與前瞻.心理科學進展,2010.18(3):472?479.

[3] 馬華維,俞琴燕,陳浩.面孔吸引力研究方法綜述.心理科學,2007.30:906-908.

[4] 張夢琪,張旖旎,陳基越,牛庚.師范類女大學生對男性面孔偏愛內隱態度研究.科教文匯(下旬刊),2011.8:173-174.

[5] 張妍,孔繁昌,陳紅等.男性對女性面孔吸引力的認知偏好:來自 ERP.心理學報,2010.42:1060?1072.

[6] 左斌,溫芳芳.性別二態線索對男性面孔吸引力影響的方法差異之爭.心理科學探新, 2012.32(2):166-170.

[7] Boothroyd,L.G.,Jones,B.C.,Burt,D.M.,& Perrett,D.I. Partner characteristics associated with masculinity,health and maturity in male faces.Personality and Individual Differences,2007.43:1161-1173.

[8] Johnston,V.S.,Hagel,R.,Franklin,M.,Fink,B.,Grammer,K..Male facial attractiveness:Evidence for hormone-mediated adaptive design.Evolution and Human Behavior,2001.22:251-267.