環保措施對發展中國家的影響分析

靳娟

摘 要:環保措施實施的初衷是為了保護環境,但是隨著貿易自由化的推進及關稅水平的降低,各國為了尋求新的貿易保護方式,紛紛借助環保措施對貿易建立了較高的壁壘。其中,由于發達國家經濟水平相對發展中國家較高,因此來自發達國家苛刻的環保措施對發展中國家的產品出口造成了嚴重影響。鑒于此,主要從理論上分析環保措施對發展中國家的貿易效應和社會福利方面造成的影響。

關鍵詞:環保措施;發展中國家;影響

中圖分類號:F113 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2016)19-0142-04

一、環保措施影響的兩重性

國際貿易中的環保措施起初為了保護環境、維護生態平衡,保證貿易與環境的協調發展,但現實中,各國為了保護本國市場,過度依賴環保措施。因此從實施環保措施的動機看,既有合理性,也有不合理性。合理是指在進行國際貿易活動中,保證環境不遭到破環;不合理是許多國家打著保護環境的旗號,追求貿易保護的目的,在國際貿易中抬高本國環境標準,達到阻礙外國產品進入本國市場的目的。

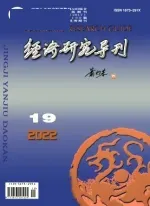

環保措施大多是發達國家針對發展中國家制定的,從表面上看,這有其合理性。因為不同經濟發展階段,國家的環境政策存在明顯的差異。環境物品需求的收入彈性較大,不同收入階層對環境質量的需求有較大的差別,發達國家和發展中國家的經濟發展水平不同,環保意識不同,環境政策也就不同。發達國家的環境標準比發展中國家的普遍要高許多。下面通過模型來進一步分析其差異性。

假設:(1)環境質量是普通商品,對該商品的需求隨著收入增加而相應增加。(2)效用函數不隨人們的收入變化而變化。(3)該種商品的價格不隨收入的變化而變化。

圖1顯示,當預算約束為AA′時,對環境質量這種商品的需求為q;預算約束為BB′時,該商品的需求為p。當個人的預算約束從AA′上升到BB′,則其對該商品的需求由q上升到p,這就說明高收入者比低收入者需要更潔凈的環境。

由此可見,發達國家比發展中國家對于環境標準更高是合情合理的。但是,從環境標準與競爭力的關系上看,發達國家的生產企業認為,本國較高的環境標準降低了其產品的競爭力,而發展中國家較低的環境標準促使其產品在國際市場上具有成本優勢,形成不公平競爭,所以需通過嚴格的環保措施,削弱發展中國家產品的競爭力。因此近些年,發達國家常常以實現公平競爭為借口,在國際貿易中實施各種環境貿易措施。表面看似乎是合情合理的,而且近年來,在維護可持續發展和保護環境方面,發達國家較高標準的環境法規和制度確實起到巨大推動作用。

但深入看,這種苛刻的措施是不合理的。發達國家在科技水平、經濟實力等方面都處于至高點,因此,生產力水平較低的發展中國家很難達到發達國家制定的環保標準,因此對其出口造成巨大損失。另一方面,近年來,發達國家陸續將本國內的污染產業轉移到環境標準低的發展中國家,保護本國環境的同時,造成發展中國家的環境進一步惡化,南北差距日益加大。由此可見,發達國家以保護環境為由,實施環保措施的時候,如果沒有相應的貿易原則和道德規范的約束,環保措施極有可能演變成綠色壁壘,成為貿易保護主義的遮羞布。

二、環保措施對發展中國家的貿易效應分析

(一)短期內環保措施對發展中國家的外貿帶來抑制效應

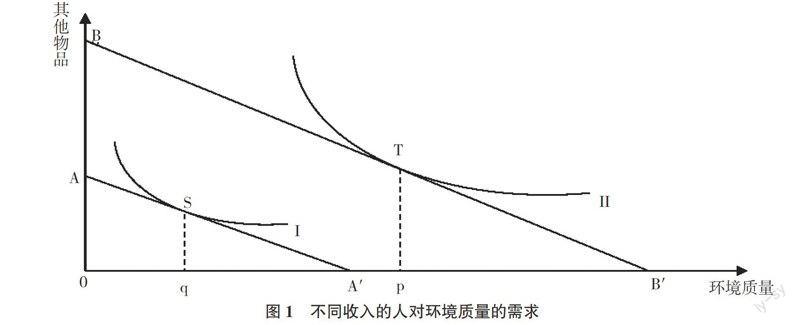

首先,環保措施對貿易量的增長起到抑制作用。圖2顯示,D代表進口國的進口需求曲線,S代表出口國的出口供給曲線。在正常貿易下,供求均衡點為E,即出口國以價格PE出口OQE的商品到進口國。當進口國實施環保措施以后,出口商想要通過談判或提高技術水平來突破環保措施,則需付出額外成本,即出口供給曲線將向左上方移動,變成S*,假設進口需求不變,則該出口商品的價格上漲為P1,出口量也將減少為OQ1。

環保措施標準越高,跨越成本越大,則S*曲線越向左上方移動,對貿易的抑制效應就越強。如果所實施的環保措施過于苛刻,以致出口國的技術水平無法達到,對出口國的出口達到最大的抑制效用,雙方貿易中止,此時S*與縱軸重疊。

其次,環保措施會促使貿易條件惡化。在國際經濟學中,貿易條件=出口商品價格/進口商品價格,即:Tg= Px/Pi,其中Tg代表貿易條件,P代表價格,x、i代表出口和進口。實施環保措施之后,出口國出口商品減少,轉為內銷,導致國內商品供過于求,出口商品價格降低,也就是Px會下降,進口商品價格不變的情況下,導致Tg下降,即貿易條件惡化。

(二)中長期環保措施為貿易帶來促進效應

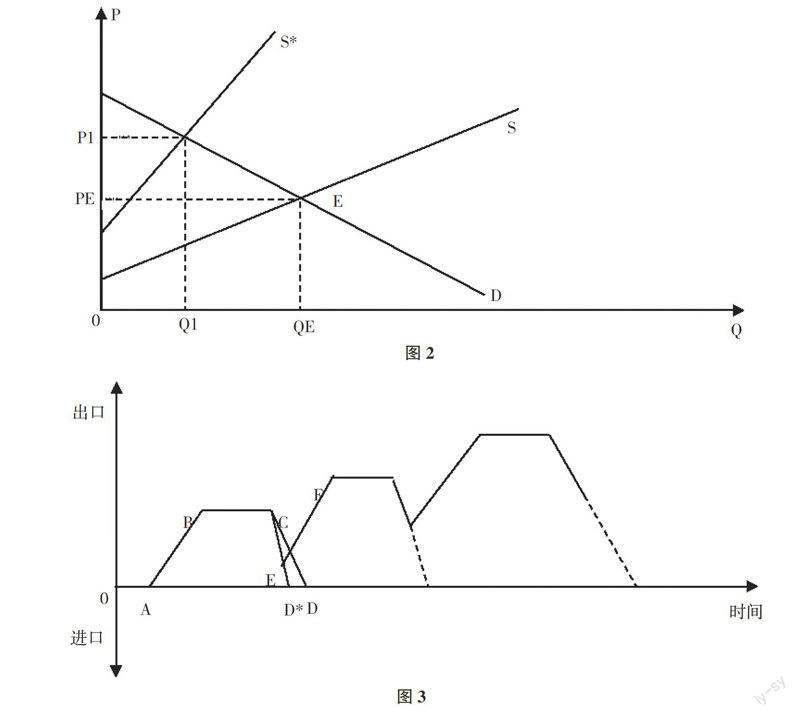

短期內,環保措施會對發展中國家的貿易產生抑制效應,那么長期會產生怎樣的作用呢?我們通過波斯納(Posner)的模仿差距模型來分析。

圖3顯示,模仿差距理論認為,技術變動有利于出口增加,但這種增加是隨著時間的推移而逐漸變弱的,最后隨著他國的模仿而失去出口地位,甚至轉向進口,圖中從A至D的變化表現了這種趨勢。當發達國家實施環保措施以后,出口量下降,短期內會促使CD向左下向偏移,變成CD*。這時如果出口國不采取任何措施,出口會沿著CD*以更快的速度下降;但如果這時出口國積極主動地提高技術水平以突破環保措施的限制,則當出口量下降到一定時間時,如在E點,通過技術不斷進步,達到進口國的環保標準,此時會促進出口量的大幅增長,如圖中EF所示。如此循環,從長期來看,環保措施對出口國既有技術創新效用,同時也有貿易促進效應。當然這一促進效應的發揮的前提是進口國所實施的環保措施不能過于苛刻,避免出口國的出口量一下變成0,導致出口國放棄該國際市場。

因此從長期來看,合理地管理和利用進口國所實施的環保措施,對出口國會帶來貿易促進和技術改進效用。中長期內,由于所實施的環保措施對技術起到改進作用,則供給會增加,圖4中的S*曲線向右移動,甚至移至S的右邊,同時由于技術改進的產品能更好地滿足人們的需求,促進需求量的增加,這會刺激D曲線也向右移動。這樣達到新的均衡點Q2,貿易量增加,貿易量的促進效應發生(如圖4所示)。

從中長期來看,環保措施對貿易條件也起到改善的作用。由于技術改進,出口產品的附加值更高,因此出口商品的價格提高,從圖4我們可以看出,技術改進后,出口價格確實比技術改進前有所提高,因此根據貿易條件的計算公式,貿易條件=出口商品價格/進口商品價格,我們可以從中長期來看,由于技術改進,出口商品的價格提高,在進口商品價格不變的前提下,出口國的貿易條件得到改善。

三、環保措施對發展中國家的社會福利效應分析

環保措施對發展中國家的社會福利效應可以分為短期和長期效應。

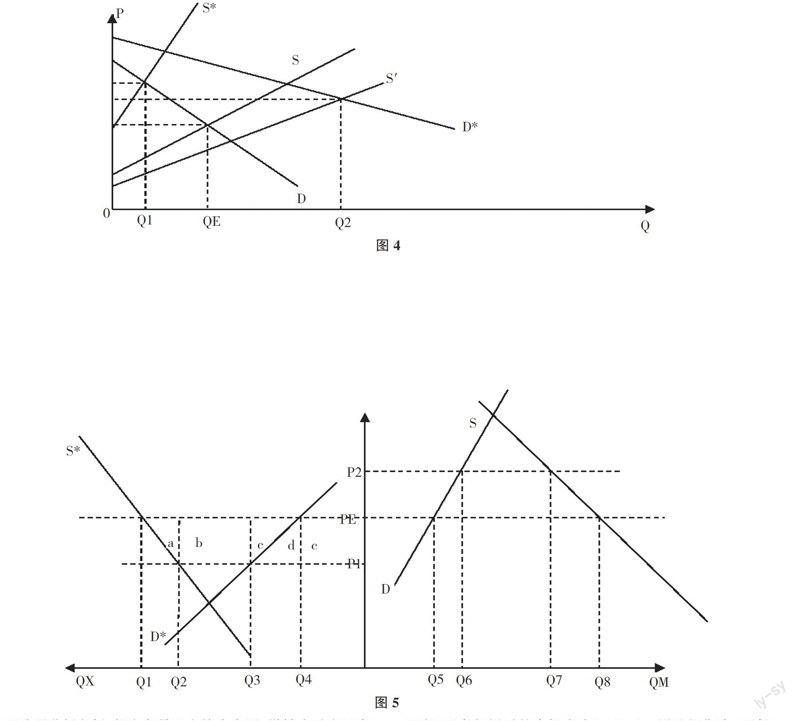

(一)短期福利效應凈損失

我們借助關稅效應模型來分析短期效用。圖5顯示,這里為了分析方便,假定貿易雙方均為大國,縱軸表示出口商品的價格,橫軸左邊表示發展中國家的供求數量QX,右邊表示發達國家的供求數量QM;S、D曲線和S*、D*曲線分別表示貿易雙方的供給和需求曲線。兩國在自由貿易下的均衡為供求曲線的交點。貿易發生后,兩國以PE的價格進行貿易,貿易量為圖中的Q1Q4或者Q5Q8。但當發達國家實施環保措施后,進口量大幅下降,這就造成該商品在發展中國家國內供過于求,價格下降;而同時該商品在發達國家由于供給減少,價格反而上漲(如圖5所示),發達國家的價格上漲為P2,發展中國家的價格下降為P1 。這時發展中國家的消費者由于價格下降而得益,其消費者剩余增加了(d+e)的面積,但生產者剩余減少了(a+b+c+d+e)的面積,兩者相抵后的凈損失為(a+b+c)。因此短期內,環保措施對發展中國家的消費者有利,生產者不利,總的福利水平也是下降的。

(二)長期福利效應增加

長期來看,貿易量的變化,帶動社會福利效應的變化。環保措施對出口國的貿易效應必然影響其社會福利效應。從前面的分析可以看出,中長期內,環保措施對發展中國家的技術創新效應,必然有利于發展中國家貿易產品價格提高,從而帶動貿易量的重新恢復和增加。對于生產者而言,由于出口價格提高而帶來生產者剩余;對于消費者而言,由于技術水平的提高而帶來了消費者剩余;也就是,從長期來看,實施環保措施,總的社會福利會增加。

對于發展中國家而言,從長期來看,苛刻的環保措施有助于提升其環保意識,有利于增強其產品競爭力;但是由于發達國家實施環保措施的部門主要是漁業、林業、紡織品等行業,這些行業是發展中國家出口產品比較集中的部門,因此從短期來看,苛刻的環保措施對其貿易額和市場準入必將產生限制作用。

參考文獻:

[1] 李春頂.技術性貿易壁壘對出口國的經濟效應綜合分析[J].國際貿易問題,2005,(7).

[2] 范林婭.綠色壁壘對國際貿易的影響[J].開放導報,2005,(6).

[3] 劉揚林,劉淑云.綠色貿易壁壘對我國外貿的影響及應對策略淺探[J].企業技術開發,2006,(1).

[4] 王雅琳.技術性貿易措施對發展中國家的福利影響分析[J].世界經濟研究,2005,(4).

[5] 趙細康.環境保護與產業國際競爭力[M].北京:中國社會科學出版社,2003.

[6] 趙玉煥.貿易與環境——WTO新一輪談判的新議題[M].北京:對外經濟貿易大學出版社,2002.

[7] 李慧明,卜欣欣.綠色國際貿易與綠色國際貿易壁壘[J].南開學報,2000,(4).

[8] 袁建新.TBT的貿易效應及我國的應對措施[J].學術交流,2003,(12).

[責任編輯 劉 瑤]