建筑,一個城市的名片

崔征 張家悅

摘 要:現代建筑的發展往往反映了當時的社會文化背景與技術成就,臺灣在不同時期的建筑存在著不同的建筑風格。從文化角度來看,一棟建筑的整體表現可以視為一張名片。現代與傳統、文化與消費、全球與地方。臺灣花不到20年的時間,就能透過商品化,營造出有溫度的人文氣氛,更能將傳統格局在高速發展的社會里合理定位。這是深入民間集體潛意識,將中華文化傳統移位到臺灣、又重新再定位。二十一世紀臺灣的新建筑中,文化主體性是了解一個地方的真正內涵,包括內在與外在的特色自然衍生出的一種建筑特色。本文就兩個方面淺析臺灣獨特的建筑文化。

關鍵詞:文化;建筑;傳統

0 前言

建筑的“類型”是從文化母體而來,是集體生活的歷史積累,它不斷吸收新元素,但其本質總是可被辨認,它的空間構成關系也讓其相應族群感覺熟悉自在。

——羅時瑋

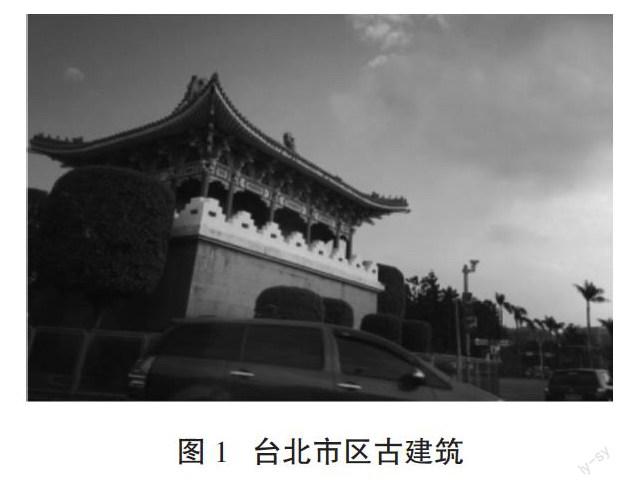

1 中華文化名片

海峽兩岸,一衣帶水。臺灣所積累的建筑文化,亦可謂多姿多彩。自明末清初開始就有較顯著的福建南部和廣東東部人民移墾痕跡,最終形成以漢族為主體的社會。臺灣除了原住民的建筑外,整體的建筑以閩南建筑為基調的多元發展。一戰二戰爆發,使得臺灣在戰后初期的建筑發展中,有不少建筑從業者是跟隨民國政府由大陸遷至,他們固有的建筑理念與思想,形成了一種根植于東方的設計策略。例如,東海大學早期校舍、臺北國父紀念館等等,整合了東方傳統建筑理念之意象與現代建筑之中。黑瓦、紅墻、卵石臺基、木門窗和諧的與鋼筋混凝土結構形成一種中國古典式現代新建筑風格,得到了廣泛好評并產生很大的影響。

1949年國民黨政府在內戰失利中退守臺灣,海峽兩岸分治,不少大陸各省籍人民官員思念家鄉,睹物思人,因此中國古典式現代新建筑風格收到了大力追捧并得到了升華。再者,國民黨政府認為建筑既是文化自當延續傳統式樣。臺灣的閩南式建筑在當時的官員眼中便是文化產品,于是有了強烈的理由而順理成章的出現。一開始,中國古典式現代新建筑風格建筑在臺也只是一小部分,但臺北南海學園的出現打破這一局面,后續的國立中央圖書館、國立科學館以及國立歷史博物館都是采取這一形式建立。始建于1962年的臺北外雙溪之國立故宮博物館,仿照北京故宮樣式設計建筑的宮殿式建筑。依山傍水,氣勢磅礴,黃墻碧瓦,充滿了中國傳統宮殿色彩。

1966年,中國大陸開始了文化大革命,在此期間,臺灣蔣介石政府為了對抗此舉,開展了“中華文化復興節”,陽明山中山樓就是最直接的產物。臺中市忠烈祠、臺中市孔子廟都是運動下的產物。還有為了吸引外國游客到臺灣欣賞“中華”文化而建的臺北圓山飯店,都是中華文化品牌的表現。

2 以臺灣為名片

進入21世紀,面對全球化布局,臺灣的建筑不能再自我孤立于世界舞臺,進而開始國際接軌工作,參與國際事務與活動于是成為臺灣建筑界一件非常重要的事。由于科技的發展,材料的應用使得一些“不可能”成為“可能”,建筑空間的整合另類空間美學已經開始向傳統建筑思維發起沖擊,一些前所未見的建筑造型逐漸出現在臺灣的大街小巷。臺灣建筑發展呈現出許多并存的主軸,老建筑的再利用在臺灣成為一種風氣,例如臺中的“宮原眼科”堪稱臺灣最年輕的奇怪建筑。這里原本是日據時代日本人開設的眼科診所,距今已有85年。如今在保留原有的建筑外立面不變,將室內重整裝修,門市賣的冰淇淋也冠名“宮原眼科”這棟外觀奇特的老建筑成了臺中最熱門的復合式餐廳。人們也漸漸喜歡這種充滿活力的文化遺產發展方向,臺北故事館、臺北當代美術館、安平書屋等等都是老建筑新利用的案例。

臺灣從農業社會轉型成為工業社會,技術精準突飛猛進,臺灣地標建筑——臺北101大樓可以視為臺灣建筑技術的成就。成熟的設計團隊不光是著力于外立面,而是將交通、結構、防震、能源、燈光等一系列因素結合考慮。臺北101大樓曾是全世界最高的摩天大樓,也是臺灣在國際知名度最高的建筑。設計師在設計臺北101大樓運用了中華傳統如意紋樣、銅錢、祥云,更抽象地將“節節高升”概念設計其中。雖然臺北101大樓得到的評級不完全一樣,但沒有人可以質疑它在臺灣的地位,它結合了先進技術與傳統思想的結晶是一枚具有文化象征意義的超高層建筑。

3 總結

臺灣的近現代建筑已經塑造出一種日益鮮明的臺灣名片。整體而言,影響臺灣當代建筑的因素非常多樣與復雜,規劃設計思潮本身的改變,大眾與城市美學觀念本身的改變,也會牽引建筑師的方向。許多建筑擺脫框架成為城市中的地標,也是因為社會大眾對于新興建筑的理解與認可。文化主體性已不是口號,是在了解一個地方真正內涵與特色之后,自然衍生出的一種建筑特色。只有真正有心建立文化主體性的建筑師才能徹底了解當地特色,才能設計出出彩的作品。