四平市近現代機械工業遺產的調查與物質構成分析研究

莫畏 武成杰

摘 要:四平作為吉林省第三大工業城市,以“三機兩車”為代表的機械工業在計劃經濟時代享譽全國。機械工業是四平市工業的主體。本文是在對吉林省四平市機械工業資料整理和對機械工業遺產調研的基礎之上,對四平市機械工業遺產的概況與特征進行梳理,并對四平市近現代機械工業遺產的物質構成進行闡述。

關鍵詞:機械工業遺產;四平市;城市復興;三機兩車

1 “三機兩車”與四平機械工業

四平市裝備制造產業基礎雄厚,“一五”“二五”和“三五”期間,國家在四平布局了一系列大型項目,以“三機兩車”即四平聯合收割機廠生產的收割機、工程機械廠生產的裝載機、四平鼓風機廠生產的鼓風機、四平市客車裝配廠生產的城市汽車和四平市汽車改裝廠生產的專用汽為代表的四平機械工業曾經享譽全國。四平市作為東北老工業基地,在計劃經濟時期為東北以及全國的經濟發展作出過突出的貢獻。

四平地區的地理環境優越,土地肥沃,稻谷產量豐富,是吉林省商品糧基地之一,早期農牧業發達。新中國成立后,四平市的工業迅速發展,化工、機械、紡織以及糧食加工制造業等產業都得到了大力度的建設,成為吉林省具有典型代表性的小型工業城市。筆者在對四平進行調研的過程中發現,在四平市現存的眾多廢棄工業廠區中,機械工業相關企業的遺存最多,占地面積最大。在四平市的工業中,機械工業一直是支柱產業,無論是對本地區的經濟發展,還是東北地區的建設,四平市的機械工業都有著重大的貢獻。四平市的機械工業廠區現大部分被整體遺棄,原企業有的整體遷移,有的合并或者倒閉。在這些廢棄工廠中,有很多是具有保護價值的工業遺產。

2 四平市機械工業的發展與現狀

2.1 四平市近現代機械工業發展概述

四平市的機械工業作為四平市的工業主體,起源可以追溯到1912年,四平第一家鐵工廠——富順鐵工廠,主要生產農業器具,后來試制榨油機、磨米機等。四平市機械工業經歷百余年發展與變遷大概可分為3個階段。1912~1949年是四平市近現代機械工業的開端,伴隨著四鄭和四洮鐵路通車后,四平市場開始繁榮,出現了前店后廠式的機械工業生產作坊,主要生產農具。1949年~1976年是四平市近現代機械工業的奠基與發展階段,四平市的機械工業企業在國家的扶持下開始投入生產,四平市的機械工業企業在國家的扶持下開始投入生產。1976年~1985年,四平市的機械工業迎來了新時期,發揮了行走機械的優勢;調整所有制結構和產品結構,各類產品的質量也不斷提高,主要產品多次獲獎,并出口到國外。

2.2 現狀與布局

(1)現狀。四平市現存工業遺產均為“一五”“二五”時期興建的大型工廠。有些工業遺產依舊保持著原有生產功能,從建廠以來,使用功能未發生改變。有些工業遺產原有的生產功能已改變,隨著時間推移,生產廠房也已經改變了原有工業生產屬性。還有一些工業遺產原有生產功能已經完全喪失,生產廠房閑置,廢棄或改作它用。

(2)四平市機械工業的布局特征。四平市近現代工業遺產因為興建的歷史時期以及社會需求的不同,所以在不同的歷史時期機械工業的分布特點也不相同。1931年~1945年,四平街淪為殖民地。日本帝國主義為加快掠奪速度,大量開辦工廠。四平迅速成為長春以南、內蒙古東部,輻射懷德縣、通陽縣、梨樹縣、雙遼縣、東豐縣、長嶺縣的工業中心,在工業的數目和項目上都大幅增加。為了最大限度地對資源進行掠奪,并快速將資源轉移,當時四平街的重要工業企業廠址都設置在日本帝國主義的直接控制范圍以內。與此同時,“滿鐵”一方面大量增加貨物專用運輸線路;一方面組織人員勘測地形,并大量興修鐵路。這一時期的工廠集中分布在鐵路附近。這一時期的機械工業集中分布在鐵路線與公路干線北一馬路(今北一緯路即102國道)之間的幸福路上(見圖2)。四平市由于在戰爭中遭受到嚴重的破壞,所以工廠的主要建筑都有不同程度的破損。在新中國成立以后,四平市先后完成了三年國民經濟恢復和社會主義基本改造,開始進行全面的建設。工業得到迅速恢復,并且快速發展。“一五”“二五”期間興建大量工廠。按照黨中央“調整、鞏固、充實、提高”八字方針,在對四平市的工業企業進行關、停、并、轉調整之后,形成了東南部的重工業區,西南部的紡織工業區,東北部的化學工業區。這一時期四平機械工業的內部結構也經過了多次調整。四平市的機械工業市區內集中分布在三個區域,即幸福路兩側在鐵路線與公路干線北一馬路(今北一緯路即102國道)之間的幸福路以及與公路干線相連接的煙廠路與重工路兩側(見圖3)。

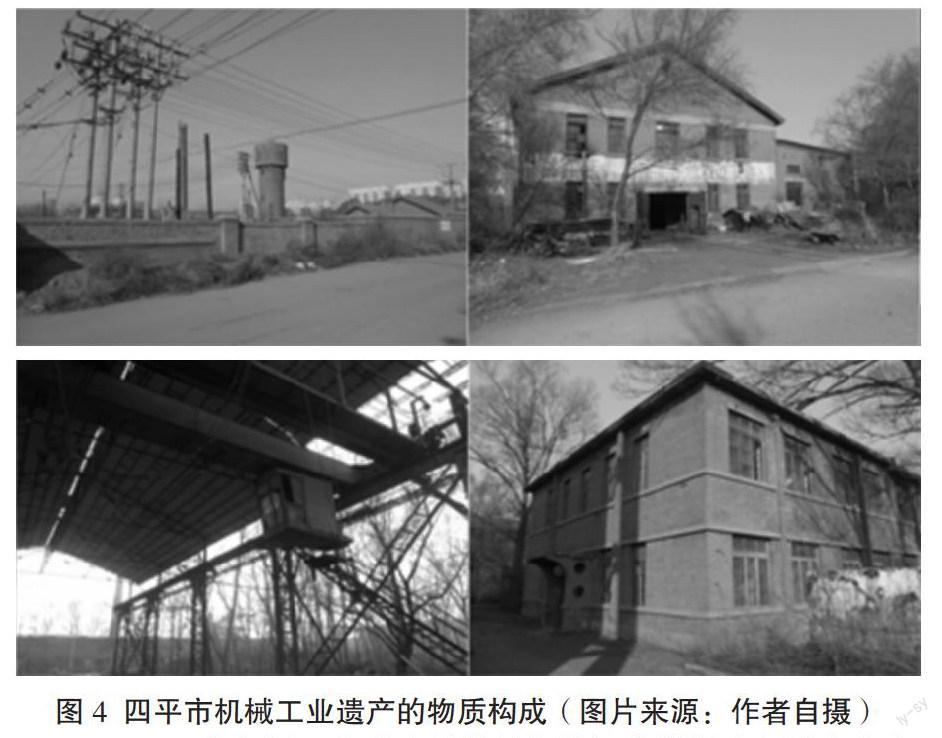

3 四平市機械工業遺產的物質構成分析

3.1 廠房

四平早期為消費性城市,工業建筑為數寥寥。多為糧油加工和手工業小作坊,生產車間規模不大,建筑技術并不成熟。50年代末,工業建筑設計開始采用較為先進的設計方法,齒形屋架首先在棉紡廠工程中應用。設計工作開始實施標準化,推行模數制。進入60年代,城區工業建筑不斷增加,規模從小型發展到中型或大型,廠房形式也由單層獨立式向多層及復合式發展。在建筑風格上主要為仿蘇式。由于建國初期,新中國的建設得到蘇聯的援助,雖然四平沒有蘇聯直接援建的企業,但是當時四平市的工業建筑風格也受到了影響。在建筑形態上表現為空間和體量巨大、材料樸素、構造節點清晰,強化了工業建筑與民用建筑的區別,反映出建筑結構的真實性。通過超大的空間體量和富有韻律感的結構骨架表達工業美學特征,外墻特征為紅磚實砌的清水墻,門窗過梁保持混凝土色或刷白,顯得十分醒目,門窗采用金屬門窗,整體建筑形象宏偉大氣。例如,四平市線路器材廠、工程機械廠、機床附件廠等的生產廠房都是在清水紅磚墻面上,外露灰白色的鋼筋混凝土框架、窗門過梁等沒有裝飾,建筑構造節點清晰,有些工廠的墻面還有“文革”時期的標語口號。

3.2 辦公建筑

除了仿蘇式的大型廠房建筑,四平市機械工業的附屬辦公建筑還具有典型的現代主義風格,并適當帶有裝飾細部。采用工字型或一字型平面,橫向三段式或五段式,豎向條窗,坡屋頂,在建筑柱廊和檐口等細部上裝飾簡化圖案。除局部保留的線腳外。建筑整體幾乎沒有多余裝飾,布局隨工藝流程展開,平面總體較為靈活,與傳統建筑的對稱布局相差較遠。四平市鼓風機廠、換熱器廠、機床附件廠等企業的辦公建筑都帶有明顯的現代主義特征。

3.3 廠區大型構筑物

各大廠區均有建廠初期規劃建設的鐵路運輸線路,和各種氣、固、液體的輸送管道、傳輸帶、煙囪、冷卻塔、水塔等。這些構筑物地處廠區范圍內,體型高大,多為當時城市的制高點,成為人們眼中熟悉與明確的地標。由于這些構筑物是當時生產運行流程的必要組成部分,是標定生產流線的紀念物,在公路運輸發達原有生產轉型的今天,諸多原有的構筑物失去了設計之初的效用,卻帶給人極強的時代感和歷史記憶。在工業美學的背景下,這些廢棄的構筑物還能夠引發人們的歷史記憶與情感共鳴,成為具有時代印記的景觀。

3.4 生產設備與生產流水線

生產線與生產設備及相關技術是工業遺產的獨有特點。生產是所有當下物質遺存于特定時代的活動主體。物質遺存是生產的物證,主要包括建廠初期及后續生產過程以及重大的技術改造等事件中,發揮重大作用的設備流水線以及有代表性的產品。這些工業設備具有獨特性和稀缺性,代表了當時生產技術的先進性,廠房內部仍存有部分曾為中國第一的大型機械加工設備。以前廠房大多沒有吊車,后建廠房的吊車噸位已發展到20噸、30噸,吊車梁形式從現澆、鋼桁架到實腹“I”字型鋼梁,承載能力有了明顯增加。吊車柱由現澆發展到預制。結構形式由單層排架發展到多層框架結構。基礎形式由條形基礎發展到鋼筋混凝土直至樁基礎。大型爐渣混凝土墻板在廠房設計中開始應用。1965年,在四平客車廠和線路器材廠采用了鋼筋砼門式鋼架和桁條板,為改革過去肥梁胖柱深基礎重屋蓋做出有益嘗試。1972年,四平鼓風機廠廠房在設計上采用了薄壁鋼混平腹桿雙肢柱等方法。此舉在建設行業尚屬首創,是工業建筑設計中的成功之作。

4 四平市機械工業遺產整體性保護概念的提出與城市復興

四平市機械工業遺產是新中國建立初期規劃建設的,其物質文化遺存具有鮮明的時代印記。老一輩人曾在這里拋灑熱血與汗水,用青春書寫新中國工業的嶄新篇章,這里承載了一代人艱苦的歲月,記載了新中國內地制造業發展的輝煌筆墨,每一幢建筑、每一個設備都有它背后的故事,具有極高的價值。

四平市的機械工業企業對四平記憶吉林省乃至全國的社會經濟發展起著至關重要的作用。例如,四平聯合收割機廠生產的收割機曾被列為國家科研計劃,四平市建筑機械廠的產品曾為南京長江大橋、葛洲壩等國家重點工程提供優質設備。即便是今天,四平市機械工業,無論是整體布局還是建筑遺存仍能算得上是吉林省工業遺產的卓越代表。目前,存留的建筑遺存帶有鮮明的蘇聯援建時期的建筑風格,其恢宏的體量與高度計劃性的布局具有典型的時代印記,是新中國建立初期意識形態的真實寫照,具有很強的社會認同感和歸屬感。這些遺產的保護與存留必將成為老一輩工人階級艱苦勞動的紀念,從城市遺產的角度來看,對后輩也有教育意義。

參考文獻:

[1] 四平地方志編撰委員會.四平市志(上、下冊)[M].吉林人民出版社,1993.

[2] 四平地方志編撰委員會.四平市大辭典[M].四平市地方志編委會,1998.

[3] 滿史會.滿洲開發四十年史(上、下卷)[M].遼寧省營口縣商標印刷廠,1988.

[4] 米鳳君.吉林工業四十年(四平冊)[M].吉林文史出版社,1989.