長波視閾下的世界經濟起勢分析

欒海橋 李民圣

摘要:2008年的金融危機以來,世界經濟仍然尚未出現明顯的復蘇跡象,世界仍然處于一個大調整的時期。文章根據長波理論及其形成的機制,認為當前世界經濟正處于第五次長波的下降階段,這種蕭條仍可能持續幾年,直至新一輪技術革命發生。

關鍵詞:長波;技術創新;世界經濟

自2008年爆發世界金融危機以來,世界各國經濟深陷泥沼之中,經濟危機從爆發至今日已長達7年之久,然而世界各國經濟復蘇的跡象卻仍然不明顯,無論是美國、歐洲和日本等發達國家,還是巴西、印度、俄羅斯等新興國家,甚至包括一直以來一枝獨秀的中國,經濟增長都遇到了不同程度的下滑或停滯。在這7年的時間里,世界各國不同程度地采取了各種財政政策和貨幣政策,然而政策效果依然不太明顯。究竟如何看待這種整個世界經濟幾乎長期停滯的狀況呢?對于世界經濟長時期的發展走勢的研究,由康德拉季耶夫所發現的長波現象能夠為我們提供理論依據。

一、 長波理論的提出

早在1896年,俄國的一位學者帕爾瓦斯(Parvus)在一篇關于農業危機研究的論文中,就提出了資本主義經濟經過一段擴張的“長波”后將是“經濟蕭條”的長波。而它認為這種長波運動的決定因素是世界市場因某些變化而向外擴張,這些變化包括技術領域、貿易領域、殖民地領域等。雖然他提出了資本主義存在長波的概念,但是并沒有提出一些統計數字支持他的論題。之后,荷蘭一位馬克思主義經濟學家蓋爾德倫(J.Van Gelderen),通過跟蹤資本主義世界價格、對外貿易、生產和生產力、銀行貼現率、資本積累和商業基礎等方面的數據,也注意到了資本主義經濟發展中的長波現象。但真正系統性提出長波概念的是俄國的經濟學家康德拉季耶夫,所以長波又常常被稱為“康德拉季耶夫周期”。在其代表作《經濟周期》一書中,他研究了36種產品的價格、價值額和產品生產量指標的時間序列。這些統計資料包括:英國從1789年至1920年的價格、利息率、農業工人和紡織業工人的工資、外貿價值額、以及煤、生鐵和鉛產量的長期時間序列;法國從1810年至1920年的價格、利息率、外貿價值額、煤炭、棉花、咖啡和糖消費量、燕麥種植面積、法蘭西銀行所持有的商業票據,以及儲蓄銀行的存款等長期時間序列;美國從1790年至1920年的價格、煤和鋼鐵產量、紗錠數量和棉花種植面積的時間序列,以及世界煤炭和生鐵產量的時間序列。也就是說,康德拉季耶夫完整地統計了他所能接觸到的具有代表性的資本主義國家長達140年的數據,根據數據所呈現的特征,他認為在經濟運動中明顯地存在著大約47年~60年左右的長周期。

在開創者康德拉季耶夫看來,長波是由于資本主義經濟的內在原因所造成的,他提到經濟長波主要是因固定資本產品更新換代在經濟生活中引起的長期平衡周期而造成。這種平衡周期包含了舊一代的主要固定資本產品被取代,和新型的主要固定資本產品普遍應用而造成的經濟生活動蕩及其恢復過程。這一過程不僅是長期的,而且會波及整個社會經濟的宏大范圍。因為,對新型主要固定資本的投資有利可圖時,全社會將出現大規模的技術更新,從而出現經濟快速增長,長波的上升期形成。而隨著經濟的快速擴張,尋求市場等外部沖突尖銳化,加上經濟危機的沖擊等因素,上升期就會逐漸轉化為下降期。而下降期又會迫使資本改進技術,技術和資本累計到一定時期時,新一代的固定資本產品更新將出現。于是這樣經濟長波的上升期和下降期就產生了。他還明確反對那些認為長波是由偶然的外在因素所造成的,他批評了長波理論是由于偶然的、超經濟的環境和事件造成的觀點,特別是對技術的改變、戰爭和革命、新的國家納入世界市場和黃金生產的波動的解釋。但是,他并不否認這些因素的影響,只是他認為這些因素更應看作是從屬于長期波動的節奏而已,即只是長波的果,而非因。

康德拉季耶夫開創性的工作越來越得到了后來的學者的確證。康德拉季耶夫作為長波理論之父,為后人探索長波的起因提供了許多啟發性的觀點。雖然他對長波的形成提供了一些理論解釋,但是總體來看卻并不是系統、完整地闡釋,正如他自己所說“無意為一種長期波動的適當理論奠定基礎”。

二、 長波形成機制的解釋

后來的學者在康德拉季耶夫研究的基礎上,逐漸形成了長波理論研究的三大流派:一是基于熊彼特創新理論的技術創新決定論,也被稱為“新熊彼特學派”;二是以制度分析為核心的理論,主要包括美國的“積累的社會結構理論”(SSA理論)和法國“調節學派”;三是曼德爾所提出的以利潤率波動為分析核心的長波理論。

1. 技術創新決定論。這種理論源于熊彼特的創新理論,并常常被稱為“新熊彼特學派”。熊彼特認為資本主義經濟的發展是由于企業家的創新活動所推動的,但創新活動并不是在時間上均勻出現的,而是以成組或成群地不連續的出現即一種蜂聚現象,其中特別是重大的產品創新是推動經濟長波進入擴張期的動力,諸如歷史上出現的蒸汽機、鐵路、電力、化學和汽車等重大的產業革命,而且,在他看來,每一個長周期其實就是一次產業革命及其消化吸收的過程。熊彼特是第一個明確地用技術創新解釋長波起因的經濟學家。然而熊彼特的分析卻存在很大的不足,如創新的概念過于寬泛,未區分產品創新、組織創新、基礎創新等等;創新所需的前提和社會條件等。后來的追隨者門施(Gerhard Mensch)則在熊彼特的基礎上提出了“技術僵局”的概念。他認為經濟進入蕭條階段時,如果想要克服蕭條,唯有進行基本創新以及創造新的部門,從而帶動新一輪的投資和消費,這種社會不得不進行創新的社會環境稱之為“技術的僵局”,事實上就是長期的蕭條和大危機。可以說,門施的技術僵局理論,對熊彼特的創新理論進行了深化和發展。

如果說早期持“技術決定論”的學者更加注重關于對技術創新概念本身研究的話,那么當代的學者則進一步研究了技術是如何真正能夠做到推動經濟和制度的變革,從而掀起發展的浪潮。如佩蕾絲在《技術革命與金融資本:泡沫與黃金時代的動力學》一書中,通過分析資本主義經濟體系中技術、經濟和制度三者之間協同演變的方式探討了長波形成的機理。他認為資本主義經濟體系有三項特征,一是以創新蜂聚形式發生的技術變遷,這些創新形成的相繼出現而又互不相同的技術革命推動了整個生產結構的現代化,技術是資本主義引擎的燃料;二是存在既相互聯系又職能不同的金融資本和生產資本,兩種資本形態在追逐利潤最大化過程中采取不同的標準和行為;三是具有較大惰性和阻力的社會——制度框架的變革。由于這三項特征以浪潮的方式進行演變,它們之間的相互作用、相互影響就產生了推動了長波現象的發生。而在弗里曼和盧桑合著的《光陰似箭》著作中,則進一步探討了社會經濟演變是如何通過技術創新、社會結構、經濟發展、制度框架和文化水平之間的相互作用實現的,進而在此基礎上提出了現代工業資本主義經濟中的長波現象。

2. 制度決定論。持這種理論觀點的學者深入地分析了資本主義社會一系列制度因素是如何作用于資本主義經濟發展的,而經濟制度的變革是一個長期的過程,這樣一個過程往往與經濟的長期波動具有密切的聯系,從而形成了一整套關于制度與經濟長波之間的關系的理論分析。其中代表的性有法國的調節學派和美國的積累社會結構學派(SSA學派)。由于兩種學派的觀點和分析方法具有很大的相似性,在此主要通過介紹積累的社會結構學派的主要觀點,說明制度是如何決定經濟長波的。

積累的社會結構理論主要由美國的戴維·戈登,托馬斯·E.韋斯科夫,塞繆爾·鮑爾斯等人所提出。該理論認為資本主義的積累是由于預期利潤率決定的,而積累又決定了經濟增長的速度。預期的利潤率的獲得是需要穩定的和有力的外部環境來保證的,導致這種外部環境的具體制度就可稱之為“積累的社會結構”,它所包含的具體內容的穩定對于資本積累是必不可少的,如階級關系、金融體系、國際經濟制度安排等內容,而積累的社會結構的形成又是由幾對影響資本積累過程的重要關系所組成的,包括資本與勞動、資本與資本、勞動與勞動和國家與經濟等四個方面的內容。概而言之,特定的積累結構的形成和衰落在經濟長期波動中起到了決定的作用,其中資本積累速度比較快的時期是長波的上升階段,積累速度比較慢的時期則是長波的下降階段。已經建立的積累的社會結構最終會由于各種原因而無法協調資本主義的矛盾而衰落,新的積累的社會結構的建立則決定于資本主義經濟循環所涉及的矛盾沖突的各階級之間的力量對比,各階級之間為了自身的階級利益相互之間發生尖銳斗爭,直到重新建立起一個新的可以協調、規范和限制這些矛盾沖突的積累的社會結構制度。

3. 曼德爾的長波理論。作為一名著名的馬克思主義者,曼德爾與SSA學派同樣認為對長波的分析把利潤率的波動放在核心位置。一方面,他認為,對長波的分析就是要分析利潤率長期波動的原因。另一方面,曼德爾又否認長波完全由資本主義的一般運動規律所決定,而是認為一旦長波開始,盡管資本主義運動規律的內在邏輯能解釋每一個長波的累加性質,同時盡管它也能解釋擴張長波向停滯長波的轉變,但是它卻不能解釋停滯長波向擴張長波的轉移。也就說,在他看來,對于長波的擴張和衰退期的解釋是一種不對稱的。停滯向擴張長波的原因不能從資本主義生產方式的運動規律得出,而是取決于資本主義生產方式一般歷史和地理環境的根本改變。為此,他列舉了一系列的非經濟因素,如征服戰爭、資本主義的內部競爭、階級沖突、革命斗爭、金礦的發現等等。

三、 當前世界經濟處于第五次長波的下降階段

雖然經濟長波現象得到了許多經濟學家的認同,但是由于各自使用的統計數據、衡量的經濟指標等因素不盡相同,所以導致不同的經濟學家對每次長波的起止時間的劃分不相同。表1列出了國內外一些研究學者對前四次長波的一個大致劃分情況。根據這些學者的研究成果,大致上我們可認為18世紀90年代~19世紀20年代是第一個長周期的上升期,19世紀20年代~20世紀40年代是下降期;19世紀的40年代~20世紀70年代是第二個長周期的上升期,20世紀70年代~20世紀90年代是下降期;19世紀90年代~20世紀20年代是第三個長周期的上升期,20年代~20世紀40年代是下降期;20世紀40年代~20世紀70年代是第四個長周期的上升期,20世紀70年代~20世紀90年代是下降期。根據以上長周期所揭示的運動規律,大體可認為20世紀90年代后世界經濟進入了第五次長周期。

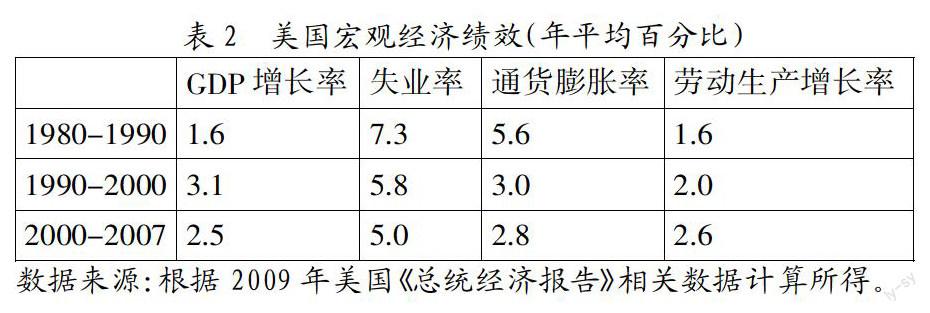

1973年美國、日本和歐洲等國陷入了長達十年之久的經濟滯脹現象,然而世界經濟真正從此次滯脹走出,并開啟了新一輪的復蘇,則是從20世紀90年開始。以世界經濟的領頭羊美國為例,從1991年開始,美國經歷了歷史上最長的一次經濟高漲。1991年~2001年網絡泡沫之前,美國經濟經歷了長達124個月的經濟繁榮時期,期間,勞動生產率大大提高,扭轉了自20世紀70年代后出現的放緩現象;失業率則降到20世紀70年代以來的最低水平;而在失業率降低的同時;通貨膨脹率不但沒有上升卻反而下降;股票價格更是飚升到創記錄的水平。雖然由于網絡泡沫導致美國經濟在2001年陷入了衰退,但是美國經濟很快就實現了復蘇,直到2007年次貸危機之前,美國各項宏觀經濟指標都顯示美國經濟處于繁榮時期。2007年4月,美國次貸危機爆發,并對世界金融和全球經濟造成強烈影響。世界主要金融機構損失慘重、盈利能力大大削弱,主要股票市場股價大挫、震蕩加劇,石油及大宗貿易品價格高企, 國際貿易和投資萎縮, 次貸危機進而引發全球性金融危機。金融危機至今已達七年之久,世界經濟復蘇跡象仍然不明顯,世界各大經濟體都仍然處于深度調整時期,可以說,2008年經濟危機爆發以來,世界經濟陷入了長期的蕭條階段。根據長波的運動規律,我們可以認為從1991年世界經濟進入了第五次長波階段,其中2008年的金融危機是一個拐點,2008年后至今世界經濟處于第五次長波的下降階段。如表2所示。

根據長波的形成機制,第五次經濟長波最主要的形成原因可歸結為信息技術創新以及由此帶動的信息產業的發展及其停滯。2007年美國次貸危機引發的全球性經濟危機的爆發和不斷深化,成為世界經濟第五輪長波繁榮期結束的直接誘因, 但其深層原因卻是信息技術創新及信息產業發展態勢的停滯或衰竭。信息技術是建立在計算機技術和通信技術融合基礎之上的,使得整個經濟體系向自動化和網絡化轉變,并且通過勞務遠程控制還促進了生產要素在國際范圍內的配置,極大地提高了生產效率。而作為信息技術興起地的美國正是因為引領了信息技術的發展,經濟開啟了持續性的繁榮。然而,信息技術本身也是具有生命周期的,作為帶動本輪經濟長波技術群和產業群的核心,信息技術創新的持續降溫和信息產業發展的后勁乏力,直接導致了技術僵局的出現,進而成為全球性經濟危機的主要原因。

從金融危機以來,世界經濟陷入了長期的蕭條階段,根據長波理論,只有出現新一輪的技術革命,才有可能帶動全球經濟步入持續的復蘇階段,現階段正是新一輪革命的孕育期。如今工業4.0、智能化、3D打印技術、能源革命、納米技術、生命技術正處于蓬勃發展時期,但是尚未出現如信息技術那樣能夠影響全局的技術革命。因此,世界經濟這種蕭條階段仍有可能持續若干年,只有等到真正新一輪技術革命出現,才是經濟復蘇的時期。

參考文獻:

[1] 歐內斯特·曼德爾.資本主義發展的長波——一個馬克思主義的解釋[M].北京:北京師范大學出版社,1993.

[2] 孟捷.資本主義經濟長期波動的理論:一個批判性評述[J].開放時代,2011,(10).

[3] 卡蘿塔·佩蕾絲.技術革命與金融資本[M].北京: 中國人民大學出版社,2007.

[4] 熊彼特.資本主義、社會主義和民主主義[M].北京:商務印書館,1979.

[5] Gordon D M, Edwards R, Reich M.Segmented Work, Divided Workers: The Historical Transformation of Labor in the United Stat- es,Cambridge University Press,1982.

作者簡介:欒海橋(1978-),男,漢族,湖北省云夢縣人,中國人民大學經濟學院博士生,研究方向為當代資本主義經濟;李民圣(1988-),男,漢族,江西省上猶縣人,《求是》雜志社編輯,中國人民大學經濟學博士,研究方向為經濟危機與經濟周期。

收稿日期:2015-11-16。