一年制甘薯脫毒種薯繁育技術(shù)研究

侯夫云 李愛賢 董順旭 解備濤 張海燕 段文學(xué) 張立明 王慶美

摘要:本研究對(duì)甘薯脫毒苗的制備、試管苗的快繁、溫室高倍快繁以及生產(chǎn)種的制備技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化,建立起一年制甘薯脫毒種薯繁育技術(shù)體系。與傳統(tǒng)甘薯脫毒繁育技術(shù)相比,應(yīng)用本技術(shù)鮮薯產(chǎn)量、出苗量顯著提高,病毒感染率降低,同時(shí)可以縮短兩年的繁育周期,可以在甘薯生產(chǎn)上推廣。

關(guān)鍵詞:一年制甘薯脫毒種薯;繁育技術(shù);病毒感染率

中圖分類號(hào):S531.038

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)號(hào):A 文章編號(hào):1001-4942(2016)01-0058-03

甘薯是我國重要的糧食作物,在國民經(jīng)濟(jì)中一直占有重要地位。長期的無性繁殖中,病毒可通過甘薯薯塊和秧苗傳播,病毒積累也隨之增多,造成產(chǎn)量和品質(zhì)嚴(yán)重下降。近年來,甘薯病毒病嚴(yán)重危害著甘薯生產(chǎn),是其種性退化的主要因素。目前,尚無對(duì)甘薯病毒病有效的化學(xué)防治方法,且由于抗源的缺乏我國還沒有育成抗病毒病品種。因此,甘薯莖尖脫毒繁育技術(shù)仍是防治甘薯病毒病最有效的措施。

傳統(tǒng)的脫毒甘薯繁育技術(shù)包括脫毒試管苗、原原種、原種和生產(chǎn)種四級(jí)繁育體系,存在一定不足:首先,從脫毒苗到生產(chǎn)種需要3~4年,周期長;其次,在脫毒苗的生長繁育過程中,甘薯易感病毒病并隨繁殖代數(shù)的增加而逐代加重,種薯質(zhì)量下降;再次,繁育需要的人力、物力增多,經(jīng)濟(jì)成本升高。針對(duì)以上問題,我們進(jìn)行了甘薯脫毒原種的一年制繁育技術(shù)研究。

1 試驗(yàn)材料

供試甘薯品種為濟(jì)紫薯1號(hào)和濟(jì)薯21。

2 一年制脫毒種薯繁育技術(shù)

2.1 脫毒苗的制備

甘薯收獲后,選取具有品種典型性狀的種薯發(fā)出的薯苗,用莖尖剝離法2~3個(gè)月后獲得試管苗,再用RT-PCR快速檢測以及指示植物嫁接鑒定檢測獲得脫毒甘薯試管苗。RT-PCR快速檢測參照喬奇等(2012)的方法。

2.2 脫毒試管苗的快繁、移栽馴化與溫室高倍快繁

將脫毒試管苗進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室快繁(1~2個(gè)月),所得脫毒試管苗移栽到營養(yǎng)缽中,營養(yǎng)缽內(nèi)的成分為基質(zhì):蛭石:土=1∶1∶1。移植后在苗子上方覆蓋地膜,再逐漸破膜,于7天內(nèi)全部揭開膜。前2~5天為黑暗或弱光培養(yǎng),條件是25~28℃、2000~4000 lx。1個(gè)月之后將薯苗移植到高肥水條件的防蟲溫室內(nèi),溫室土壤選用未種植過甘薯且其前茬為非茄科作物。土壤堿解氮含量為80~120mg/kg,速效鉀90~100mg/kg,有機(jī)質(zhì)含量1.5%~2.0%。小壟栽植,壟寬為25~40cm、壟高為15~20cm,栽植密度為19.5萬~24.0萬株/h㎡。溫度控制在25~45℃之間,待苗長到20~25cm時(shí),剪成2葉節(jié)進(jìn)行扦插,以苗繁苗進(jìn)行高倍快繁。在薯苗生長期間,葉面噴施1%~2%尿素1125kg/h㎡,每6~8天澆水1次,促進(jìn)薯苗生長。在溫室高倍快繁的時(shí)間為2~3個(gè)月。

2.3 生產(chǎn)種的繁育

將以上脫毒薯苗于每年6月左右種植于1000m內(nèi)無普通甘薯種植的大田中,獲取生產(chǎn)種。以傳統(tǒng)脫毒繁育技術(shù)獲得的薯苗做對(duì)照,收獲時(shí)測定產(chǎn)量和種薯商品率。在生長中期調(diào)查甘薯病毒感染率。次年,以相同大小的薯塊為材料,進(jìn)行出苗期、出苗量的測定。

3 一年制脫毒種薯繁育技術(shù)效果比較

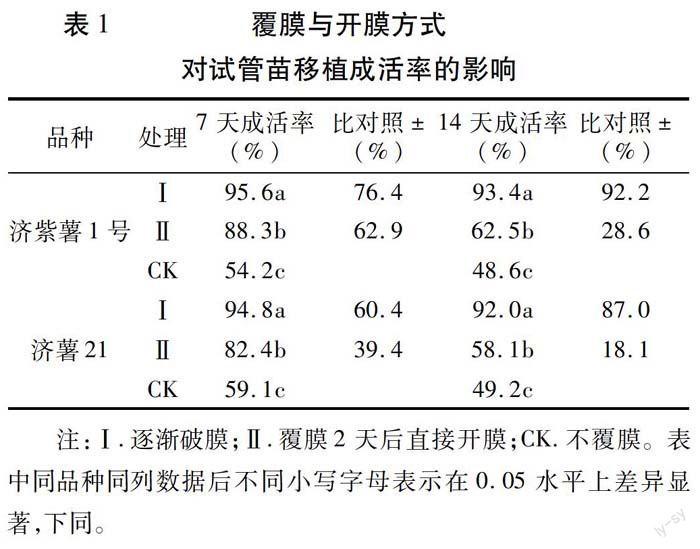

3.1 移植成活率的比較

試管苗移植到營養(yǎng)缽后,以不覆膜為對(duì)照比較覆膜后逐漸破膜、直接開膜方式的薯苗成活率。由表1可以看出,脫毒苗移栽馴化時(shí)選用地膜覆蓋逐漸破膜方式可以顯著提高脫毒苗的成活率,且植株健壯。

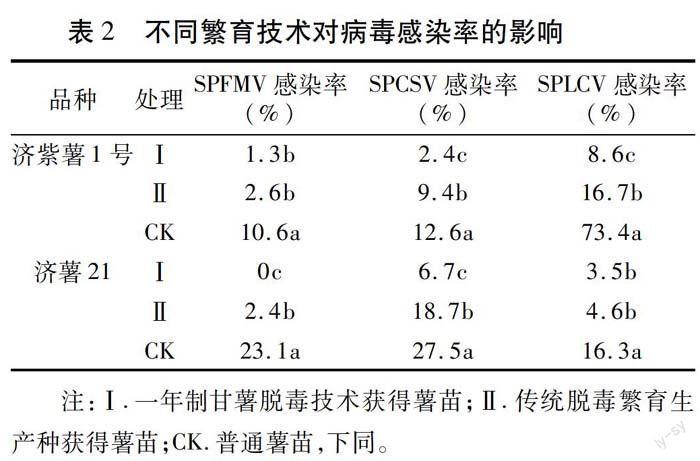

3.2 甘薯病毒感染率比較

甘薯羽狀斑駁病毒(SPFMV)、褪綠矮化病毒(SPCSV)以及卷葉病毒(SPLCV)是影響甘薯產(chǎn)量和品質(zhì)的主要病毒。與傳統(tǒng)的脫毒繁育技術(shù)相比,本試驗(yàn)獲得的薯苗其田間SPFMV、SPCSV、SPLCV感染率顯著降低(表2)。

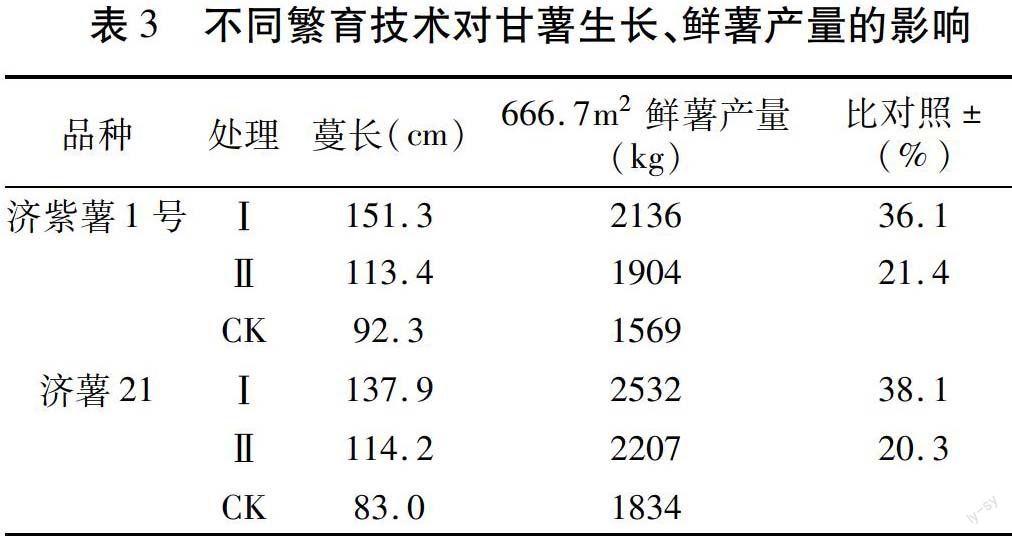

3.3 甘薯生長與鮮薯產(chǎn)量比較

在甘薯栽插后60天調(diào)查主蔓長,結(jié)果發(fā)現(xiàn)利用一年制繁育技術(shù)獲得甘薯苗的長勢最旺,傳統(tǒng)繁育技術(shù)次之;從鮮薯產(chǎn)量看,前者的鮮薯產(chǎn)量最高,后者的鮮薯產(chǎn)量次之,普通甘薯苗(CK)的最低(表3)。

3.4 種薯出苗情況比較

由表4看出,利用一年制甘薯脫毒技術(shù)獲得的種薯其出苗期顯著提前,出苗量顯著高于傳統(tǒng)脫毒繁育技術(shù)獲得的生產(chǎn)種。

4 小結(jié)

本試驗(yàn)選用高肥水的防蟲網(wǎng)室進(jìn)行快繁,設(shè)備簡單,可操作性強(qiáng),繁育成本低,每千克脫毒種薯繁育成本2~3元,便于生產(chǎn)上快速推廣應(yīng)用。與傳統(tǒng)的甘薯脫毒繁育技術(shù)相比,利用一年制甘薯脫毒繁育技術(shù)獲得的種薯不僅薯塊病毒攜帶率降低,產(chǎn)量和商品性升高,而且薯塊出苗期提前、出苗量增多。目前,一年制脫毒繁育技術(shù)已經(jīng)在馬鈴薯中應(yīng)用。一年制甘薯脫毒繁育技術(shù)從試管苗移栽到生產(chǎn)用種當(dāng)年完成,省略了甘薯原原種和原種生產(chǎn)的過程,翌年可直接用于大田生產(chǎn),種薯繁育周期短、質(zhì)量容易控制。因此,一年制甘薯脫毒繁育技術(shù)可以在甘薯生產(chǎn)上應(yīng)用。