“文學圖像論”視野下的中國“詩畫關系”學術史重估

趙敬鵬

?

“文學圖像論”視野下的中國“詩畫關系”學術史重估

趙敬鵬

[摘要]“文學圖像論”當屬新世紀的“新學問”,就這項回應圖像時代的課題而言,百年來的中國“詩畫關系”研究,脈絡清晰并且極具啟發性。現代意義上的“詩畫關系”問題域在20世紀20年代便初具規模,較之古代學術的價值在于突破了傳統的文人雅趣。但是,由于脫離了文學現實,“詩畫關系”研究自20世紀80年代之后,悄然演變為純粹的文獻考證與疊加。進一步研究表明,現代學人在與西學的對話中開創了“語-圖”符號比較方法,由此留下了一份寶貴的遺產,這一方法既能夠切中當前“文學危機”之肯綮,同時又是“文學圖像論”自身的學理邏輯使然。

[關鍵詞]“文學圖像論”;“詩畫關系”;文學危機;“語-圖”符號

據調查顯示,當今讀者所青睞的已不再是“白紙黑字”,而是文學的圖像作品①以溫儒敏教授為首的學術團隊,發起了“文學生活”研究,旨在調查中國社會的文學生產、流通與閱讀狀況等,產生了強烈的反響(當然,調查所涉及到的讀者階層、教育程度、職業、經濟實力等一系列外在因素,決定了文學接受的復雜性)。其中,在“學校教育背景”的調查人群中,56%的中學生喜愛觀看影視劇,而喜愛閱讀文學書籍的只有12%;喜愛漫畫、繪本等圖文書的學生占到了52%,但喜愛純文學作品的人數卻僅為10%。詳見黃萬華:《學校教育背景下的大學生文學閱讀狀況調查》,《中國現代文學研究叢刊》2012年第8期。。這就是“圖像時代”引發的“文學危機”,“文學與圖像關系”因此迅速成為新世紀以來的“新學問”,學界以“文學圖像論”準確凝練這一領域②中國知網的檢索顯示,自2001年以來,以“文學”與“圖像”為主題的論文共計1707篇,僅2014年一年的發文量就超過了1991-2000年間發文量的總和。特別是2010年至今,圍繞于“文學與圖像關系”的探討不僅頻現各大報刊,而且數次召開了專門以此為主題的學術會議,產生較大影響的如“文學與圖像關系”(南京大學,2012年)、“圖像時代古典文學的視覺再現”(溫州大學,2013年)、“思想的旅行:從文本到圖像,從圖像到文本”(北京師范大學,2013年)、“旅行的圖像與文本”(復旦大學,2013年)、“東亞文化交流史中的文學與圖像”(復旦大學,2015年)等。由此可見,“文學與圖像關系”已然成為學界關心和熱議的話題。參見趙憲章:《“文學圖像論”之可能與不可能》,《山東師范大學學報》2012年第5期。。盡管此項課題極具現實感,實際上卻并沒有太多直接和現成的學術資源,因而需要研究者廣泛涉獵并轉換視角,例如中國關于“詩畫關系”“言象意關系”的討論,西方關于語言哲學、符號學、圖像學與視知覺理論等。特別是百年來中國的“詩畫關系”研究,脈絡清晰并且極具啟發性,我們有必要對其學術史作具體評析與深入探討。

一、百年來“詩畫關系”研究的問題域

總體而言,中國“詩畫關系”的百年學術史可以劃分為兩個階段:自20世紀20年代至70年代屬于開拓期;而新時期至今則是發展期。第一階段的學者或者將西學當作研究背景,以此切入中國的“詩畫關系”;或者站在中國的學術立場上,反駁、糾正西學的謬誤與偏見。現代學術意義上“詩畫關系”的問題域由此初具規模,為第二階段的進一步探討打下了堅實的基礎,具體包括:圍繞詩與畫“同質”“異質”,“廣”“狹”的辯證關系;詩與畫的關系史;詩與畫相互摹仿的可能、局限以及美學評價標準①在中國現代學術史上,無數人參與到“詩畫關系”的探討中,這包括很多著名的學者,例如馮友蘭通過比較詩歌與繪畫的“遠山”題材,闡述“本然樣子之一與多”的觀點;再如以“文史一家”著稱的錢穆,其《理學與藝術》(1973年)也提及了“詩中有畫”與“畫中有詩”,前者即“王維始以詩境入畫,遂開中國繪畫之新生面”,而后者則是指“畫中有意,畫中有我”;又如徐復觀的《中國畫與詩的融合》(1965年),指出“詩由感而見,這便是詩中有畫;畫由見而感,這便是畫中有詩”;等等。但是,就推進這一問題的研究深度而言,最大的貢獻者莫過于朱光潛、錢鍾書與宗白華等文學、美學領域的學人。。

首先,對在1920年初出茅廬的學者而言,他們受到了“歐風美雨”的洗禮,嘗試站在中國立場上研究詩歌與繪畫的辯證關系。例如滕固的《詩歌與繪畫》(1920年)從媒介異同的角度切入“詩畫關系”問題,認為詩歌表情達意的媒介是文字,而繪畫的媒介則是色彩。雖然媒介有所不同,但詩歌與繪畫還是緊密聯系的,比如前者就“能夠表現出空中的顏色”,即所謂的“詩中有畫”。而首次援引萊辛《拉奧孔》及其“詩畫異質說”來探討“詩畫關系”的學者,則是朱光潛先生。他指出,既然媒介困難可以被藝術家所征服,那么,萊辛所謂的“畫只宜于描寫,詩只宜于敘述”也就失之偏頗了。然后又以中國詩歌并舉語象的現象為個案,進一步反駁萊辛,例如“大漠孤煙直,長河落日圓”“枯藤老樹昏鴉”等,“詩人都在描寫物景,而且都是用的枚舉的方法,并不曾化靜為動,化描寫為敘述”,這些詩歌都引出了讀者心中的畫面[1](P110-115)。

其次,相較而言,滕固、朱光潛主要是從藝術類型、摹仿媒介的角度,對詩歌與繪畫進行了比較研究,錢鐘書則更關注詩歌與繪畫的關系歷史,即“中國傳統批評對于詩和畫的比較估價”,以及詩畫互相摹仿的可能與不可能。這就是著名的《中國詩與中國畫》(1940年)、《讀〈拉奧孔〉》(1962年)二文。值得一提的是,《中國詩與中國畫》并不滿足于認識到詩歌與繪畫在“性能”與“領域”上的異同,而是將目光轉向歷史上對詩畫具體的“文藝鑒賞和批判”,由此反思流傳甚廣的“詩畫一律”觀點。具體說來,“中國傳統文藝批評對詩和畫有不同的標準:論畫時重視王世貞所謂‘虛’以及相聯系的風格,而論詩時卻重視所謂‘實’以及相聯系的風格”[2](P23)。換言之,在中國傳統的文藝批評中,詩與畫的標準存在較大的分歧,即“相當于南宗畫風的詩不是詩中高品或正宗,而相當于神韻派詩風的畫卻是畫中高品或正宗”[2](P28)。然而,錢鐘書發現卻沒有直接回答這一重要問題,他希望日后出現“鞭辟入里的解釋”,成就了這一領域的“錢氏之問”。

《讀〈拉奧孔〉》一方面指出“詩中有畫而又非畫所能表達”,也就是說,并非所有“詩歌的畫”(即語象——引者注)皆可入畫,轉化為一幅“物質的畫”,好比“目送歸鴻”一語;而且諸多嗅覺、觸覺、聽覺類的語象都比較“難畫”或者“畫不出”;此外,詩歌中的修辭從邏輯上講屬于“自身矛盾的謬語”,換言之,即廣義的謊言,例如“木與夜孰長,智與粟孰多”之類的比喻,使人在腦海中浮現出“似是而非、似非而是”的情景,因而這些修辭是不能入畫的,“或者說,‘畫也畫得就,只不像詩’”[2](P47)。另一方面,作者還補充了萊辛所謂繪畫就是描寫“富于包孕的片刻”,這不但可以在中國古代故事畫找到例證,而且章回體小說“欲知后事如何,且聽下回分解”的公式也符合“富于包孕的片刻”的道理。

就“詩畫關系”的百年學術史而言,如果說20世紀西學東漸的第一批受益者是滕固、錢鐘書等人,那么第二次西學東漸的成果則集中體現為80年代的“美學熱”。主要因為當時大量的西方美學著作得以翻譯出版,中國學界開始注重美學分支學科的建構,而且詩歌、繪畫等具體藝術門類的美學理論也被提上了主要地位[3](P353-355)。在這一學術背景下,“詩畫關系”研究進入空前的發展期。

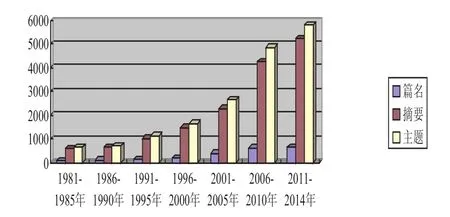

借助中國知網期刊數據庫,我們可以勾勒出“詩畫關系”研究在新時期以來的發展歷程,并總結這一階段學術史的特點。如果將“篇名”帶有“詩”“畫”字眼的論文視為針對“詩畫關系”的專題研究,那么“摘要”和“主題”涉及“詩”“畫”的論文則屬于泛論性質,其旨歸主要是運用“詩畫關系”來鑒賞文學或繪畫。前者的年發文量在1980年以前是區區幾篇,自2006年之后迅速增長到百余篇;而后者的年發文量則從20世紀80年代的幾十篇增長到如今1500多篇②鑒于“詩畫關系”領域的具體問題、概念大多包含“詩”與“畫”,諸如“詩畫一律”“詩畫同源”“詩畫異質”“詩中有畫,畫中有詩”等等,我們不妨以此二字分別作為論文的“篇名”“摘要”“主題”進行檢索。中國知網的數據顯示,1981-2014年間“篇名”“摘要”“主題”包含“詩”“畫”的發文總量,分別是2280篇、15767篇、17850篇(調查數據截止2015年5月1日)。此外需要說明的是,這一統計并沒有涵蓋公開出版的著作,如果加上后者,得到的數據可能更為驚人。。繼續分析上述中國知網的統計數據,我們還可以發現:1981-2014年間“篇名”“摘要”“主題”包含“詩”“畫”的論文,分別有1028篇、5390篇、6103篇屬于“中國文學”學科。很顯然,作為發文量最多的學科,“中國文學”比“美術學”更關心“詩畫關系”問題,而絕大部分學者從事中國古代文學(理論)的研究。只不過,這些研究成果除了在數量上急劇增加之外,在論域的開拓層面與具體論題的深入程度層面,并沒有太多建樹。

其中為數不多的亮點,是圍繞“詩中有畫”這一論題本義而展開的探討。引發最近一次爭議并且最具質疑精神的,當屬蔣寅先生的《對王維“詩中有畫”的質疑》(2000年)一文,我們不妨以此為例,評析這一階段“詩畫關系”研究的特點。蔣寅在梳理古今中外關于“詩畫關系”的理解之后,肯定了萊辛《拉奧孔》的“詩廣畫狹”說,指出“詩中有畫雖是詩家一境,但古人并不視之為詩中的高境界”,并以王維詩歌大多“無法入畫”為由,拒絕將“詩中有畫”充任評價詩歌的普遍標準。總的來說,蔣寅認為山水詩“天生就有一種畫意”,無須以“詩中有畫”過分強調[4]。與蔣寅商榷的學者大有人在,幾乎關涉到前者論文的每一個論點甚至論據,例如“詩中有畫”之“畫”的含義,語象的描繪性是否等于繪畫性,對萊辛觀點的認同與否,以及“詩畫異質”論、“詩廣畫狹”說與中國傳統如何不兼容等。類似的論爭,在很大程度上更新了人們對于“詩畫關系”的認識,例如有學者從物質性因素與非物質性因素、技法與意蘊兩個角度,指出繪畫創作所遵循的“詩畫一律”,實際上是畫家的“自覺”選擇[5]。

然而令人遺憾的是,由于忽略“圖像時代”的文學現實,以及囿于“我注六經”的學術慣性,“詩畫關系”研究演變成純粹的文獻考證與疊加①一篇論文動輒援引百余條參考資料,就是為了說明研究中國的“詩畫關系”時,不可盲信萊辛的《拉奧孔》,這一做法屬于對文獻考證的過度“迷戀”。蔣寅《對王維“詩中有畫”的質疑》一文,則從另外一個角度批評了新時期以來“詩畫關系”研究,他認為這是“古典文學研究中課題重復和陳陳相因的又一個典型例證”。,三十年來雖然涌現了大量的研究論著,卻基本上仍然在滕固、錢鍾書等人所開辟的問題域中反復“打滑”。盡管如此,值得肯定的是,新時期以來的學者憑借開放與對話的心態,繼續在西學的參照下研究中國的“詩畫關系”。可以說,百年來現代學術史的重大意義,在于深度挖掘了“詩畫關系”這一傳統理論命題。

二、對古代“詩畫關系”研究的突破

作為一種文藝現象,廣義的文學與圖像關系古已有之、屢見不鮮,這主要體現為二者的互相摹仿。而“詩畫關系”研究,實際上是詩歌與繪畫“互仿”創作實踐的理論表征。盡管詩意畫與題畫詩早在宋代之前就已經出現,但是真正探討“詩畫關系”的著述卻并不多見,不過也有少許經典名言,例如《唐朝名畫錄》對張志和詩意圖的概括與評述,“隨句賦象,人物、舟船、鳥獸、煙波、風月,皆依其文,曲盡其妙,為世之雅律,深得其態”等等。但是,當蘇軾提出“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩”,以及“詩畫本一律,天工與清新”之后,“詩中有畫,畫中有詩”似乎成為了回答“詩畫關系”的“標準答案”。而“詩畫一律”作為影響極其深遠的藝術觀念,衍生出了詩歌是“有聲畫”、繪畫是“無聲詩”或者“詩如畫”等花樣繁多的代名詞。如是,在重視“考鏡源流”的中國學術傳統中,蘇軾也就自然被奉為探討這一話題的鼻祖與權威②如果我們將“詩畫關系”放在整個中國古代文學史、繪畫史以及美學史的視閾中進行綜合考察,那么就會有新的發現:隨著詩歌與繪畫在互相摹仿這一創作實踐層面的日益密切,圍繞二者關系的理論與批評隨之增多。但是,“詩畫關系”研究的濫觴與嬗變并非本文的主題,我們將另文探討。。

需要指出的關鍵節點是,宋代及其此后的題畫詩,與唐五代之前的畫贊或詠畫詩最大的不同之處在于前者從此題寫在畫面上,也就是說,詩歌與繪畫共享同一個文本。文人畫在宋代逐漸興起并成為中國繪畫的主流,時至明清期間又盛行寫意畫,因而“‘詩畫一律’變成了‘詩畫一局’,‘書畫同源’變成了‘書畫同法’”[6](P15),繪畫對題畫詩的依賴性愈發強烈,“以詩臆畫”進而成為這一階段觀畫不言而喻的“潛規則”,詩與畫的關系進一步緊密③通過“中國基本古籍庫”的檢索顯示,提及“無聲詩”這一詞組的古籍高達985部,這些汗牛充棟的著述,無疑反映了宋代之后詩歌與繪畫的密切關系。例如孫紹遠編纂的首部題畫詩集《聲畫集》,便是取意于詩歌這一“有聲畫”對繪畫“無聲詩”的摹仿。。

也正是自宋代以降,“詩中有畫,畫中有詩”被廣泛用于鑒賞詩歌和繪畫,而不僅僅像蘇軾那樣專門評價王維,搖身變成了“放之四海而皆準”的普適公理。例如《宣和畫譜》載仲佺“至于寫難狀之景,則寄興于丹青,故其畫中有詩”,可見此處的“畫中有詩”被理解為文人以繪畫寄托詩情。又如《跋周東村長江萬里圖后》:“少陵詩云‘華夷山不斷,吳蜀水常通。’只此二語,寫出長江萬里之景如在目中,可謂‘詩中有畫’。今觀周生所畫《長江萬里圖》,又如見乎少陵之詩,可謂‘畫中有詩’。‘詩中有畫’,長江在詩;‘畫中有詩’,長江在畫。”[7]唐順之將杜甫詩歌描寫的長江景色稱之為“詩中有畫”,而周氏所繪的長江圖像則是“畫中有詩”,顯然無限放大了蘇軾觀點的本意。

但古代學術始終將“詩畫關系”限制在文人雅趣的范圍內,無非是拿詩歌與繪畫當作提高對方“身價”與“品格”的籌碼,至于在學理層面上推進這一命題的努力,卻是少之又少。因此,百年來中國“詩畫關系”研究的意義顯得格外重大:在與西學的對話中,這一命題被注入新的活力,傳統學術也就突破了長期的自我封閉。

首先,西學從根本上帶來了全新的文學與美術研究理念。在古代“文以載道”的主流學術話語中,“詩畫關系”鮮有形式美學意義的研究,像朱光潛的《詩論》那樣從“藝術媒介”角度切入這一問題,無疑接受了亞里斯多德的“摹仿說”,因為正是摹仿媒介的不同,才造就了文學、繪畫、音樂等各種藝術之間的“種差”。就美術研究領域而言,《中國畫學全史》將中國繪畫史分為“實用時期”“禮教時期”“宗教化時期”與“文學化時期”,而繪畫的“文學化”階段自宋代開始,特別是文人山水畫,“或繪圖以取詩境,或運用文法詩意作畫”[8](P208),彰顯出密切的“詩畫關系”。值得注意的是,鄭午昌之所以能夠提出別具一格的美術史分期,是受益于英國藝術史家雷特(Herbert Read)的《藝術之意義》——此書明確指出了宗教等其他因素對繪畫發展的影響。因此,如果結合中國繪畫側重取意于文學的實際情況,那么鄭午昌將宋代之后的繪畫總結為“文學化時期”也就順理成章了。

其次,這種突破還體現在研究方法上。承前文所述,現代學術意義上的“詩畫關系”問題域,不見于任何一部傳統詩論與畫論,蓋因“詩畫一律”普遍用于概括詩歌與繪畫關系的諸多話題,尤其是在宋代之后詩畫關系緊密的大環境中,這一原本只是指稱兩種藝術風格的術語,被推向了藝術本體論層面。所以在中國古代學者眼中,“詩畫一律”簡單等于“詩畫同質”并非沒有可能。由此反觀20世紀初期的學者,他們并沒有迷信“詩畫一律”的信條,而是置身于文學與美術的跨學科視野,積極嘗試“詩畫關系”的現代研究方法:在認同西方詩學理念“摹仿說”的基礎上,明確了語言與線條、色彩分屬文學和繪畫的媒介,進而分析兩種媒介表意的不同特點,也就是展開“語-圖”符號層面的比較研究。

回顧百年來中國“詩畫關系”學術史,我們不難發現,由滕固、朱光潛、錢鐘書等學者開辟的“語-圖”符號比較研究方法,雖然是從文學與繪畫的摹仿媒介入手,但顯然不是單純比較語言與線條、色彩,而是著眼于不同的媒介如何表意,進而將這一研究納入符號學層面,文學與繪畫的比較研究才得以順利展開。這是中國學人的創新之處,由此避免陷入韋勒克式的泥沼,因為后者將英美“新批評”普遍遵循的“語言本體論”推向了極端,錯誤地等同于“語言唯一論”,而單純的語言與線條、色彩當然無法比較,找不到摹仿媒介之間的可比性在所難免。所以,韋勒克意氣用事地指出,文學與圖像之間僅僅是“一種毫無價值的平行對照”,仿佛二者的比較研究只能得出“這幅畫和那首詩在我心中激起了同一種情緒”[9](P134)之類不痛不癢的結論。

借助美學這一學科的發展浪潮,20世紀80年代以來的學人研究“詩畫關系”的熱情有增無減,但可惜的是,大多數學者只是運用前人留下的方法“照著說”,并沒有結合文學現實“接著說”。這體現在上述相關的統計數據中。殊不知,中國社會自20世紀90年代就已經進入“讀圖時代”,例如古典名著的影像改編、電視詩歌散文的悄然走紅、以“讀圖”“老照片”為主題的雜志如雨后春筍般涌現等,便是“文學遭遇圖像”的冰山一角。因此,在文學與圖像關系日趨復雜的今天,有深度的學理闡釋不應袖手旁觀,尤其是現代學者研究“詩畫關系”所使用的“語-圖”符號比較方法,既能夠切中當前“文學危機”之肯綮,同時還是“文學圖像論”自身的學理邏輯使然,值得我們繼續討論。

三、“語-圖”符號的比較研究

毫無疑問,圖像時代的“文學危機”當屬“文學圖像論”孳生的現實語境。例如波茲曼曾嚴肅批判了美國以電視為代表的圖像文化,其《娛樂至死》的題記警告道:“人們由于享樂失去了自由!”但是,圖像所導致的“娛樂至死”并不會立刻出現血淋淋的后果,而是一個像溫水煮青蛙的漫長、渾然不覺的過程:當我們逐漸習慣甚至依賴通過電影和電視劇了解《西游記》《紅樓夢》等名著,恍然間才意識到這些文學的紙質書籍也在同時遠去。

而這場“文學危機”的背后,實際上隱藏著更為揪心的“符號危機”,因為遠離文學這門“語言藝術”而親近圖像,意味著在表達意義這一問題上,人們選擇圖像符號而拋棄語言符號。例如徐冰的《地書》,除了書籍腰封上印有文字之外,這本書完全用圖像符號寫就,甚至版權頁上的出版發行商都不注明“廣西師范大學出版社”,而是選擇了商標圖案。不過,這部《地書》并非造型藝術品,偏偏是“一本奇特的小說”,并且是真真正正的“無字之書”。讀者們很快就會發現,用那么多語言、那么多個文字才可以表達的復雜意義,區區幾個圖像便可奏效,以至于造成了一種錯覺:就表達意義而言,圖像符號“勝過”“優于”或者可以“取代”語言符號[10](P343-348)。通俗地講,語言就好比是空氣,只有當霧霾來襲或者身處窒息的危難時刻,我們才意識到空氣的珍貴,才會無比地渴望自由呼吸。當然,這并不等于說要從法律層面規定“言說”的合法、“圖說”的不合法,也不可能將正在觀看《西游記》《紅樓夢》電視劇的觀眾,拉回到書桌前重新捧起小說。可見,如果運用“語-圖”符號比較的研究方法厘清“言說”與“圖說”二者之間的復雜關系,對于闡釋文學危機及其背后的符號危機,都具有鮮明的現實意義。

但更為重要的是,“語-圖”符號比較方法還契合“文學圖像論”研究的學理邏輯。文學作為語言的藝術,語言無疑是文學的本體存在,如果我們對“語言”本身及其構成方式一探究竟的話,就會有新的發現。語言“是一種表達觀念的符號系統”,其所指可以理解為“觀念”“概念”“意義”等不一而足,其能指則是包含“音響形象”(images acoustiques)的語音。用索緒爾的話說,音響形象“不是物質的聲音,純粹物理的聲音,而是這聲音的心理印跡”[11](P37-P101)。與索緒爾同時代的語言學家房德里耶斯也認為,“在言語之前的心理統一體”便是“語象”(l'image verbale),它一方面指向“思想深處”,另一方面又“反映在發音的機構里”①詳見約瑟夫·房德里耶斯:《語言》,岑麒祥、葉蜚聲譯,商務印書館2012年版,第78頁。在英美新批評主將維姆薩特(W. K. Wimsatt)那里,“語象”(verbal icon)作為文學理論的術語被首次提出,意為“一個與其所表示的物體相像的語言符號”,換言之,語象就是呈現在頭腦中“清晰的圖畫”(bright picture)。不過,維氏對于這一概念沒有做出進一步解釋。但是我們不難看出,“語象”歷經了從索緒爾到房德里耶斯,再到維姆薩特之間的學術傳承。(W. K. Wimsatt. The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry. Lexington: University of Kentucky Press,1954,p. x)。實際上,法語中的“acoustique”與“verbale”是意義相近的形容詞,只是前者更側重“聽”(“聽覺的”、“聲學的”),而后者更側重“說”(“口頭的”、“口述的”)。由于語言的“說”與“聽”、發出與接收不可分割,所以“音響形象”和“語象”是意義相同的概念,二者的關系就好像同一枚硬幣的正反面。簡言之,語音是語象的物質載體,語象則是所指物寓存于人腦中不可見的“內視圖像”,或如康德所說的“心象”[12](P146);又因為語象是語音刺激留下的“印跡”,所以屬于人類對于聲音感性經驗的產物。故而,語象所表征的所指物原型與所指意之間的相似,構筑了我們理解語言這種聲音符號的基礎。正如利奧塔所說:“知覺著語鏈,我們聽到的是意義,當我們的嘴發出聲音,我們所吐露的仍然是意義,這就是我們對于詞語的經驗。”[13](P87-88)可見,語象是“文學圖像論”的重要術語:所謂文學圖像化,比如詩意畫、小說插圖、連環畫等,都是語象的外化和延宕;而文學對圖像的摹仿,例如題畫詩以及近年來頗為流行的“影視小說”等,則是語象對圖像的造型描述。進而言之,正是語象與圖像的關系建構了“語-圖”符號比較方法。

事實說明,鑒于契合命題邏輯以及鮮明的現實意義,“語-圖”符號比較方法能夠將“文學圖像論”研究推向學理深層。例如前文所述的“錢氏之問”——錢鍾書的《中國詩與中國畫》觸及到“詩畫關系”的關鍵問題,即中國詩畫批評標準差異的原因何在。有學者就運用這一方法,“在符號學層面闡發語言和圖像的功能性差異”,由此得以接近“錢氏之問”。論者指出,就符號的意指效果而言,能指與所指之間的任意性關系決定了語言符號的實指,但與原型之間的相似性關系決定了圖像符號的虛指。而正是因為語言符號的“崇實”以及圖像符號的“尚虛”,才導致詩文“崇實”和繪畫“尚虛”的主流風格[14]。因此,與繪畫“尚虛”風格一致的神韻派詩歌,“在舊詩傳統里公認的地位不同于南宗在舊畫傳統里公認的地位”[2](P17)。

再如當下社會的“圖像崇拜”現象,其中也蘊含著深刻的“語-圖”關系,需要研究者耐心對比這兩種符號。我們知道,以奧斯汀為代表的言語行為理論,將日常語言區別為“表述性”與“施為性”,但是,同樣作為人類的基本表意符號,圖像也可以作出此類劃分。由于“表述性”話語是以描述世界為主,所以,與之相對應的是“靜觀圖像”,即后者是對再現對象的圖說(Ekphrasis);又因為“施為性”話語伴隨某種行為,那么與之相對應的則是“施為圖像”,也就是說,“圖像即實踐”[15]。由此便不難解釋圖像時代中的“網癮悲劇”——持續網游數十個小時甚至是數天之后,玩家猝死在電腦前的新聞不斷付諸報端。“娛樂至死”在波茲曼那里只是一則“隱喻”,但在當今“圖像時代”中卻令人備感沉重。原因在于,網絡游戲屬于典型的“施為圖像”,圖像不僅僅是在“述說”富有情節的故事,更是在“完成”一項接著一項的任務,就圖像接受美學的意義而言,“言語”與“行為”之間的“落差”徒然消弭[16],致使玩家對這一虛擬的實踐確信不疑。

由此可見,“語-圖”符號比較方法是百年來中國“詩畫關系”學術史的寶貴遺產。無論是反思傳統的“詩畫關系”命題,還是面向當下圖像時代所造成的“文學危機”“符號危機”,這一方法都值得借鑒。由此反觀曾經關涉“文學與圖像關系”的文化研究,其中直接套用西方概念的痕跡頗為明顯,以至于學界不時有文學正在“垂死掙扎”、圖象“扼殺”或者“終結”文學之類的情緒性表達在泛起。就此而言,現代學人在與西學的對話中,立足中國語境以及學術傳統之上的創新,更應該成為我們的治學信仰并化為己用。

[參考文獻]

[1]朱光潛.詩論[M].上海:上海古籍出版社,2005.

[2]錢鐘書.七綴集[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2002.

[3]李修建,劉悅笛.當代中國美學學術史[M].北京:中國社會科學出版社,2013.

[4]蔣寅.對王維“詩中有畫”的質疑[J].文學評論,2000,(4).

[5]楊鑄.“詩畫本一律”——中國古代繪畫理論的自覺選擇[J].北京社會科學,2002,(3).

[6]徐建融.題跋10講[M].上海:上海書畫出版社,2004.

[7]唐順之.荊川集(卷十七)[O].四部叢刊景明本.

[8]鄭午昌.中國畫學全史[M].上海:上海書畫出版社,1985.

[9]雷·韋勒克,奧·沃倫.文學理論[M].劉象愚,等,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,1984.

[10]趙敬鵬.“圖說”的極端形式及其偽“符號革命”[A].趙憲章.文學與圖像(第三卷)[C].南京:江蘇鳳凰教育出版社,2014.

[11]費爾迪南·德·索緒爾.普通語言學教程[M].高明凱,譯.北京:商務印書館,1980.

[12]康德.純粹理性批判[M].藍公武,譯.北京:商務印書館,1960.

[13]利奧塔.話語,圖形[M].謝晶,譯.上海:上海人民出版社,2011.

[14]趙憲章.語圖互仿的順勢與逆勢——文學與圖像關系新論[J].中國社會科學,2011,(3).

[15]段德寧.施為性:從語言到圖像[J].中南大學學報(社會科學版),2015,(4).

[16]柴冬冬.如何面對影像——以余伯特·達彌施的攝影圖像現象學為例[J].福建論壇,2015,(6).

[責任編輯:戴慶瑄]

[基金項目]江蘇省社科基金青年項目“《水滸傳》小說成像研究”(15ZWC002);江蘇第二師范學院博士專項基金項目“《水滸傳》文圖關系研究”(JSNU2015BZ23);國家社科基金重點項目“文學圖像論”(12AZW005)

[中圖分類號]I0

[文獻標識碼]A

[文章編號]1004- 4434(2016)04- 0103 -06

[作者簡介]趙敬鵬,江蘇第二師范學院文學院講師,文學博士,江蘇南京210013