人口流動常態化背景下的西部地區新農村建設

郭德君

(重慶醫科大學 醫學人文研究中心,重慶 400016)

?

人口流動常態化背景下的西部地區新農村建設

郭德君

(重慶醫科大學 醫學人文研究中心,重慶400016)

摘要:在人口流動已成常態化的背景下,新農村建設凸顯出更為重要的意義,在城市和農村都得到協調發展時才會出現合理的人口流動,整個社會也才能真正實現和諧發展。而在推動農村社會發展過程中,新農村建設是其中非常重要的一環,從目前情況來看,西部地區的新農村建設取得了很大成就,但也面臨著一系列亟待解決的問題。通過分析,提出了切實轉變工作作風以擯棄形式主義作風、將硬件設施建設和文化軟實力的提高放到同等重要的地位、采取實際措施提高農業產業化水平以及建立具有科學性、規范化的制度體系并實施積極措施建設人才隊伍等應對措施。

關鍵詞:西部地區;人口流動;新農村建設;問題;應對措施

一、人口流動與西部地區新農村建設

西部地區的人口流動目前已呈現出了常態化的發展趨勢。陜西省2014年末有3 775.12萬常住人口,而流動人口比2013年增加了40.17萬人,達到586.66萬人,約占全省常住人口15.54%的比重,比2013年上升了1.02個百分點。其中203.8萬人流到外省,比2013年增加了25.67萬人;凈流出省外人口比2013年增加了3.15萬人,達到82.95萬人;較之2010年19.19萬人的數量增加幅度更為明顯[1]。青海省2014年末常住人口583.42萬人,而102.34萬為人戶分離人口,其中87.38萬人為流動人口[2]。重慶市統計數據顯示:2013年,全市常住人口2 970萬人,1 043.13萬人離開原籍外出務工,其中531.98萬人到市外,占所有外出人口51.0%的比重;511.15萬人在本市跨區域流動,占所有外出人口49.0%的比重。流入的211萬外來人口主要來自四川、貴州等周邊省份,在外地流入重慶人口中占據了77%的比重,其中四川人達到134萬,接近六成多,體現出這一區域人口流動方面豐富的地域文化特征[3]。重慶作為中國第4個直轄市,擁有很大發展潛力,強勁的發展勢頭不斷增強了城市的凝聚力和吸引力,但是,其大城市大農村的二元發展格局依然明顯,因此,從重慶大規模的人口流動可折射出西南地區人口流動的部分特征。在人口流動已經成常態化的背景下,一方面要盡可能研究農民工如何融入城市,另一方面也要采取積極措施消除城鄉二元結構以實現合理的人口流動。城市和農村都得到協調發展時,整個社會也才能真正實現和諧發展。而在推動農村社會發展過程中,新農村建設是其中一個不可忽視的環節;對西部地區而言,新農村建設更是具有非常重要的現實意義,是解決城鄉二元矛盾中一個比較可行的措施。

從現實情況來看,西部地區在中央及地方各項政策指導下,新農村建設取得了一系列成就,極大地促進了西部農村地區社會的發展。以甘肅省平涼市為例,在新農村建設過程中,積極將各種方式密切結合起來,穩步推進了住房建設與交通、能源、信息等基礎設施建設,使農村地區的面貌發生了很大變化。在此基礎上還大力開發肉牛養殖,林果、蔬菜種植等特色優勢產業,農民增收的渠道被進一步拓寬[4]。該市靈臺縣以村莊整治和文明生態家園建設為切入點,新農村建設取得了顯著成效[5]。 西南地區的新農村建設同樣取得了很大成績,例如,重慶市通過有效的工作體系、機制及措施有力促進了新農村建設和農村綜合改革的進程[6]。整體來看,首先,西部各地開展新農村建設以來,農村地區的基礎設施不斷得以完善,村容村貌煥然一新,生活環境較之以前發生了天翻地覆的變化;其次,西部農村地區的社會事業有了較大進步,各種便民服務體系不斷得以完善,城鄉公共服務之間的差距逐步在縮小,農村地區的社會化服務上了一個新臺階;最后,西部一些地區的農業生產水平較之以前也有了一定提升,從而進一步夯實了農民增收的基礎。但是,由于西部地區地域廣袤,各地實際情況不盡一致,經濟發展水平不均衡,這些成就的取得并不是整體性的,而是有明顯的區域性特征。總的看來,西部農村地區在新農村建設中還較為普遍地存在一些需要解決的問題,需要我們認真面對并提出相應的對策。

二、西部地區新農村建設中需要關注的幾個問題

(一)一些地區新農村建設中形式主義作風較為突出

西部許多農村地區在基礎設施建設、住宅建設等方面做了不少工作,取得了較大成績,但通過調查發現形式主義作風依然存在。例如,一些農村地區的小康屋示范工程在設計時過多考慮了外觀效應,導致了建設成本過高,一些小康屋造價高達幾十萬,超過了一般家庭的承受能力。一些家庭的外出務工收入基本投入到這些方面而并非生產方面,外出務工本來是為了更好的生活,但在西部地區經濟整體比較落后的情況下,務工收入用到其他更為需要的方面,尤其是能促進家庭和地區可持續發展的一些生產設施方面可能更為合理。在調查中還發現一些示范性工程主要建在公路兩邊,乍一看給人耳目一新的感覺,但縱深地帶的變化其實并不明顯,部分山區一些地方連脫貧問題都沒解決。雖然新農村建設不可能一蹴而就,有一個階段化的推進過程,示范工程確實也有以點帶面的積極效應,但從中依然可以看到形式主義作風的負面影響。受此影響,西部一些農村地區的面貌主要在表層發生了一些改觀,并沒有實現實質性的華麗轉身,一些地方經濟基礎薄弱,在村民生活還沒有真正改善的情況下卻建了一些與民生無關的大型工程,并將這些面子工程作為獲取上級撥款的重要途徑。另外,一些工程項目建設在統一規劃與村民意愿的整體協調、農耕土地與建設用地的合理分配、農民利益切實保障與地方社會全面發展的綜合平衡等方面也存在一些問題。如果一些面子工程以創造政績為主要目的,一些惠民項目主要以表面形象塑造形象,而不以考慮民生及地區社會發展為著眼點,新農村建設就違背了它的初衷。

(二)一些地區新農村建設中對精神層面因素關注不夠

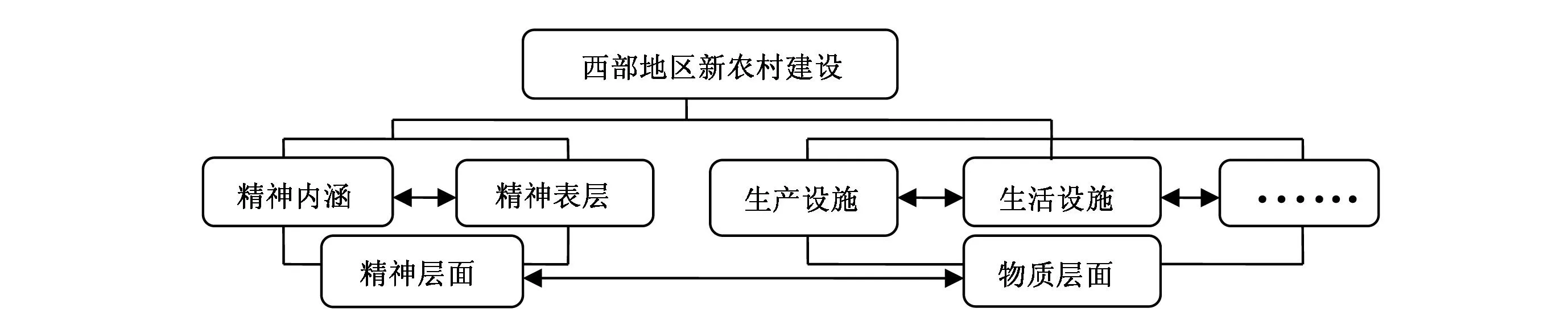

新農村建設開展以來,西部許多地區在水、電、現代通訊等基礎設施建設方面有了巨大進步,村民的居住條件大為改觀,幸福指數也有了較大提升,但相比較而言,村民的精神面貌卻沒有發生很大變化。雖然在新農村建設中,西部許多地方也非常注意將文明新風注入到農村,科技下鄉、農家書屋等形式多樣的群眾性精神文明創建活動為新農村建設賦予了新的內涵,但總的來說,農村精神文明建設依然停留在表層,在物質生活巨大變化的背后,農民的觀念沒有相應變化。一些村民集體觀念并沒有增強,導致村民之間互助精神嚴重缺失;一些人主要生活在自己的小圈子里邊,與其他人之間的冷漠感、距離感增強;一些沒有脫貧的村民農閑時整天以下棋、打牌消磨時光;富裕起來的一些人卻將錢拿來蓋廟,大搞迷信活動。雖然農村居民的觀念提升是一項復雜的系統工程,它的改變具有層次性、階段性,但到目前為止,在西部一些農村地區依然很難看到其有整體的實質性改變,從而使巨大的物質生活進步和落后的觀念之間形成了鮮明反差。新農村建設包含著非常豐富的內涵,可從不同角度進行劃分,也可在宏觀上將其分為物質和精神建設兩個基本構成部分,只有在二者整體的互動平衡中,西部地區新農村建設才能和諧有序的發展。而且物質和精神系統也有不同構成,如精神系統又有表層和思想觀念等內涵層面的組成,因此,子系統的構成亦要平衡,西部地區新農村建設才能保持可持續的發展態勢。其基本構成關系如圖1所示:

圖1 西部地區新農村建設總體關系示意圖

(三)西部地區新農村建設缺乏堅實的經濟依托

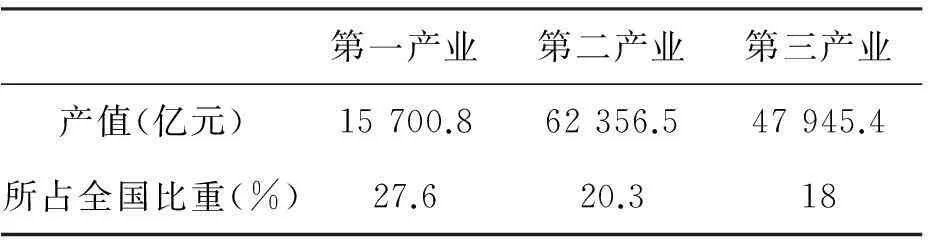

西部地區新農村建設還面臨著政府資金投入不足、地方財力有限、社會資金來源渠道少等矛盾,新農村建設的持續進行缺乏堅實的經濟依托。從一些主要經濟發展指標上來看,西部地區和東部地區在經濟發展方面還存在比較大的差距。例如,2013年的西部地區生產總值為126 002.8億元,僅占國內生產總值20.0%的比重。雖然西部許多地區仍以農業為主體,但第一產業也僅占全國27.6%的比重;其中糧食產量為15 987.6萬噸,占全國26.6%的比重,第二、第三產業所占全國比重更低,2013年西部地區三大產業產值和所占全國比重如表1*表1、圖2和圖3數據勻來自國家統計局《中國統計年鑒——2014》2014年版820-821頁,中國統計出版社出版。所示:

表1 2013年西部地區第一、二、三產業產值和所占全國比重圖

和全國其他地區比較,西部地區三大產業和中部地區差距并不大;但和東部地區仍有較大差距。

所以,一方面要看到西部地區的發展潛力;但更要看到差距,這樣才能對西部地區未來的發展有一個比較合理的定位。2013年西部地區產業發展情況和全國不同地區的比較如圖2所示:

圖2 2013年西部地區和東、中、東北地區第一、二、三產業產值比較圖

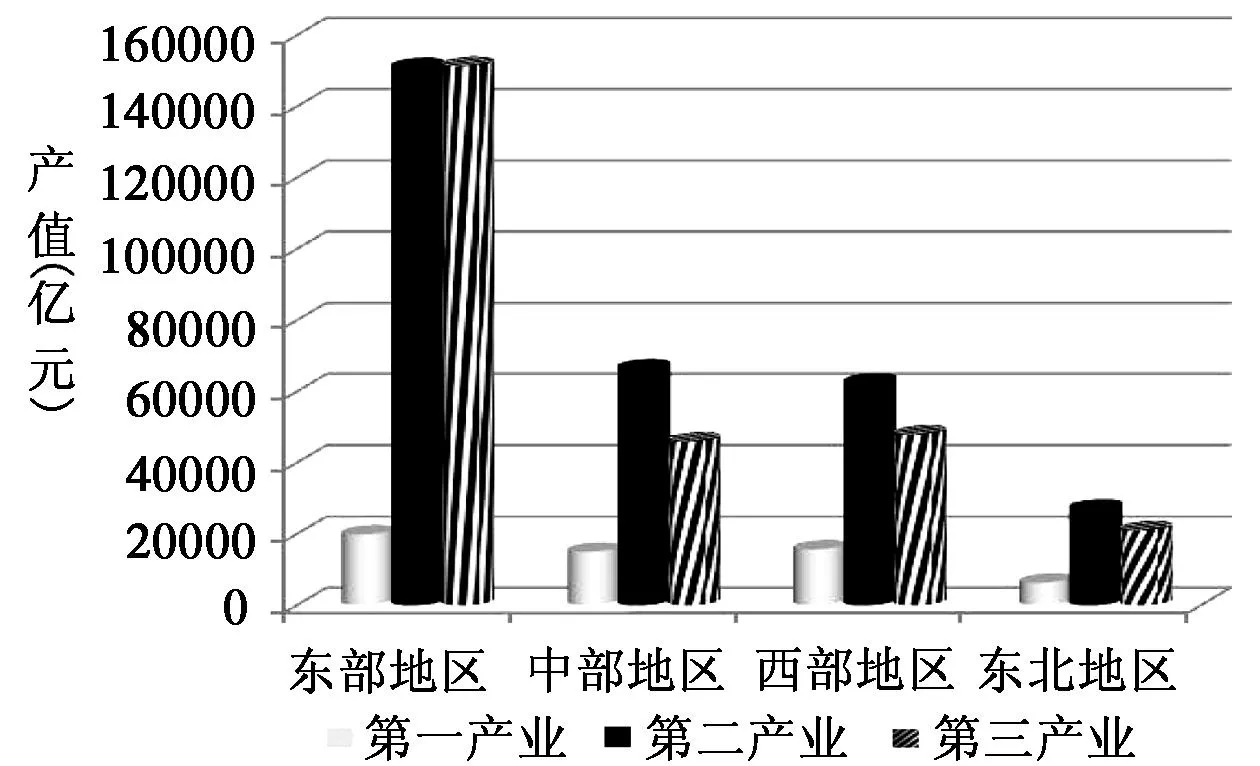

從人均生產總值情況來看,2013年西部地區為全國最低,略低于中部地區,離全國平均水平仍有一定差距,與發達地區差距不小。基本情況如圖3所示:

圖3 西部地區人均生產總值和全國及其他地區比較圖

因此,從發展的眼光來看,建設具有長效機制、多源化的新農村建設資金來源體系固然需要社會不同體系之間的合力,但對西部農村地區而言,培養地方經濟的自生能力亦是其中一個關鍵因素。從這個角度而言,西部各地根據實際不斷進行調整從而形成合理的產業結構體系是培育地方經濟自生能力的一個重要基礎。由于西部許多農村地區還是以農業,尤其是糧食種植業為經濟基礎,因而著眼農業發展提升地方經濟實力在當下是比較切合實際的選擇。從西部農村地區的實際情況來看,改革開放以來農業生產模式發生了較大改變,極大地促進了生產力的快速發展,以陜西關中地區、甘肅隴東地區為例,原來小麥耕種、打碾全是人力所為,勞動強度大、生產效率低,現在農業生產基本實現了機械化,生產效率有了較大提高。但是,西部一些地區農業生產模式的轉變也僅僅到此程度,依靠土地獲得的收入依然十分有限。究其根源,是農業的生產方式還是沒有發生根本性改變;農業的生產、經營依然是零散的按戶經營,規模化程度不高,銷售服務還未完全邁向社會化,產業化發展的空間還沒獲得很大拓展;加之相關科學技術跟不上,農產品的附加值不高,從而嚴重制約了農民增產增收。

(四)一些地區新農村建設還缺乏規范化制度保障,且人才隊伍嚴重不足

新農村建設涉及到農村社會生活的各個方面,是一項具有長期性、復雜性的艱巨工程,需要以科學、精細的規劃為前提有序地展開,但在西部一些地方的新農村建設中,無序化的特征較為明顯,不同層次的工作之間缺乏統一性、協調性。沒有從農村社會持續發展的角度對諸多建設項目進行戰略性規劃。因此,建設成本高、損害農民利益的事常有發生。另外,在新農村建設過程中,人才隊伍的建設還任重而道遠,在目前西部一些農村地區的新農村建設中,對人才隊伍建設的重要作用認識不夠,沒有將人才培養納入到新農村建設的整體規劃中來,缺乏適應現代農村社會發展需要的實用性人才培養途徑,從而導致人才隊伍建設方面出現了一些問題。具體表現為:新農村建設人才隊伍的結構不合理,從事體力勞動的技工型人才所占比重過大,而掌握一定技術、善于經營的知識型、復合型人才相對較少。更為嚴重的是,大規模人口流動又將有一定知識水平的青壯年勞動力帶走,這進一步弱化了西部農村人才隊伍建設的后備力量。在新農村建設中還缺乏有較高管理能力的基層領導干部,農村基層領導后繼乏人的現象令人擔憂。總之,西部地區新農村建設在人才隊伍的培養和智力支持方面還有許多工作要做。

三、西部地區新農村建設中出現問題的應對策略探討

(一)切實轉變工作作風以擯棄形式主義作風

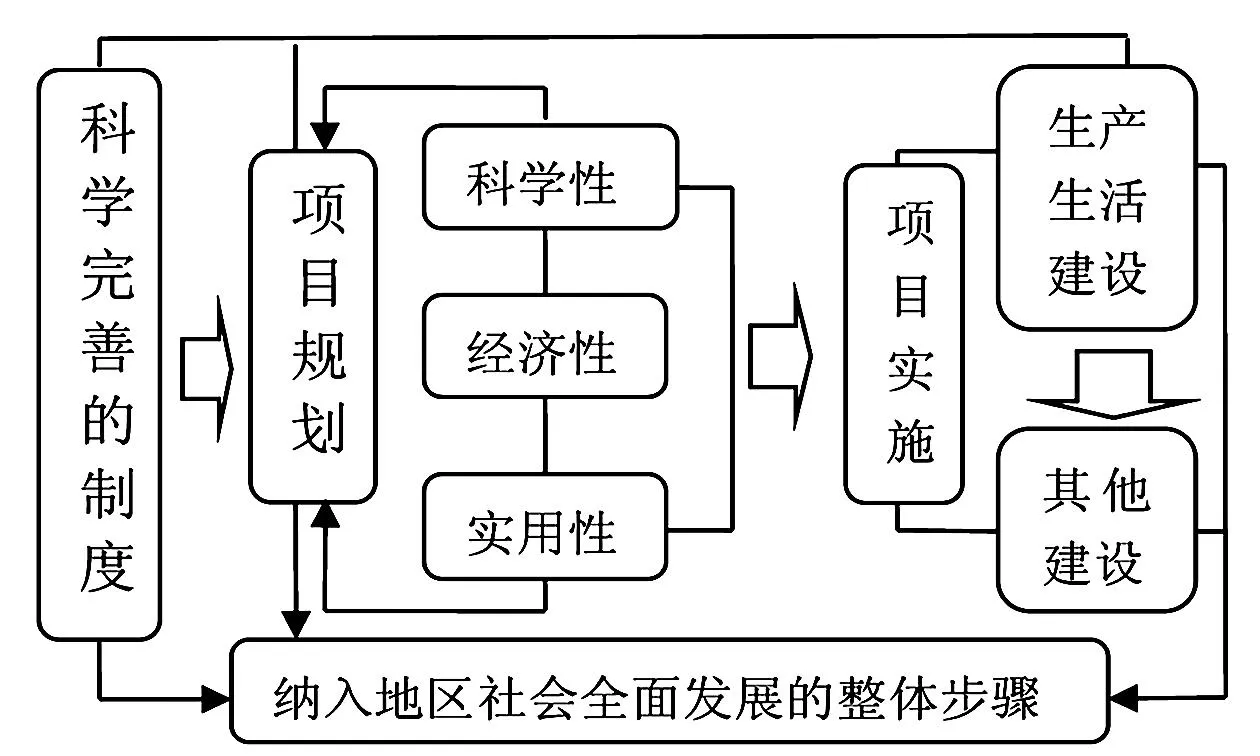

西部地區新農村建設本來需要大量投入,一些地方的建設因為缺少資金而嚴重受阻,而形式主義的工作作風又降低了資金的使用效率,進一步凸顯了建設資金匱乏的矛盾。針對此問題,首先要通過形成科學、完善的制度以合理地利用包括資金在內的一切資源,堅決將以表面形象塑造形象的形式主義扼殺在萌芽狀態;其次,新農村建設中一些項目的規劃要將科學性、實用性以及經濟性密切結合起來。一些工程的建設要根據各地實際情況量力而行,并要經過科學論證,在充分聽取各方意見尤其是村民意見的基礎上再進行合理布局,不要建成偏重外觀的示范性工程,形式和內容要做到有機統一;最后,新農村建設是一項階段性、長期性的工程,一些尚未脫貧的地區應在求真務實工作原則的指導下,在循序漸進的基礎上先抓與農業生產、民生密切相關的建設,在有效實施脫貧扶貧、解決溫飽問題的前提下,再穩步進行其他建設。總之,西部地區新農村建設中的許多項目要納入到地區社會全面發展的整體步驟中來,才能在村民得到實惠的基礎上真正樹立全新的形象,不可只注重一點而不及其余,從現實情況來看,形式主義不能說只存在于某一層面,因此,地方各級政府都要將改變工作作風放到重要地位,以盡可能排除形式主義工作作風對新農村建設的不良影響。基本的運作模式如圖4所示:

圖4 西部地區新農村建設整體步驟圖

(二)新農村建設中要將硬件建設和文化軟實力的提高放到同等重要地位

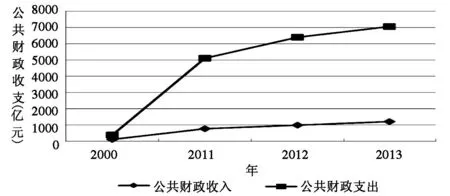

如果新農村建設僅僅只是物質層面的改變,地區的農民將自己囿于土地或家庭內,而將新農村建設的任務完全推給政府,新農村建設就不可能持續發展。因為西部地區新農村建設是艱巨的長期性工程,它的發展絕不僅僅意味著可視的外觀變化,人的全面發展是其應有之意,在新農村建設中,農民綜合素質要緊跟時代發展不斷提高。只有不斷的提高村民素質,其主體性的社會地位才有可能真正得以實現。因而在新農村建設中,村民素質的全面提高是其中非常重要的一環。各級政府要根據地方實際將村民整體素質的提高上升到影響地區社會全面發展的高度來認識,將西部農村地區社會文化事業的發展和文化軟實力的提高放到戰略地位來抓,進行必要的投入以建設多層次的文化工程。事實上這些年來西部地區公共財政支出一直以較大幅度在增長,以西部大開發12省(區、市)扶貧工作重點縣基本情況為例,2000~2013年財政收支基本情況如圖5[7]328所示:

圖5 2000~2013年西部大開發12省(區市)扶貧工作重點縣財政收支情況圖

但是,在今后的財政支出方面,要根據地區實際適度將財政投入向文化領域傾斜,以通過切實可行途徑培育多種形式的提高地區村民文化素質的載體;不同地區的地方政府和相關社會組織也要將村民整體素質的提高作為重要的課題來研究以提出具體的實施措施。當然,村民自己也要有發展自我的意識,要積極利用各種條件提高自己的能力以適應現代社會發展的需求,現代社會需要的新型農民不僅要了解、掌握現代化的農業生產知識,也要有理性的投入產出意識,更要有自覺的社會參與意識、開拓創新的自主意識。只有農民的綜合素質、潛力和主動性不斷得以提高,西部地區新農村建設才能有一個可靠的建設主體。

(三)采取切實措施積極培育西部地區新農村建設的經濟基礎

就西部農村經濟發展現狀來看,農業在產業結構中依然占有很大比重,因此,在著眼全局又考慮現實的基礎上,西部農村地區還需要進一步依靠科技力量發展現代農業以強化地方經濟基礎,換言之,積極培育地方經濟自生能力具有非常重要的意義。以糧食生產為例,雖然受到自然災害的頻繁影響,但在科技力量推動下,西部地區的糧食作物產量一直在穩步提高,表2是相對較長時間內西部大開發12省(區、市)與糧食作物生產相關的一些指標,綜合分析后從中可部分看出西部地區這些年來農業生產水平的發展變化。

但是,在西部農村經濟發展過程中僅僅依靠農業系統自身的力量顯然是不夠的,還需要其他系統的支持,尤其是工業系統的支持。雖然在目前階段工業反哺農業在西部地區很難整體性鋪開,但在新農村建設中,城市支持農村,工業反哺農業是解決“三農”問題一個非常重要的戰略性舉措,也是消解城鄉經濟發展二元對立格局、統籌城鄉一體化發展的一個具體措施。從我國經濟發展的整體態勢來看,工業反哺農業的條件已經成熟,經過幾十年經濟的快速發展,我國工業反哺農業有了比較現實的基礎,而且西部一些地區在這方面已有了一些成功的典范,也積累了一定的經驗,在此基礎上,還要繼續探索工業反哺農業的多種現實途徑。

表2 西部大開發12省(區、市)與糧食生產相關指標情況表(1990~2013年)[7]316-328

數據來源:國家統計局農村社會經濟調查司主編《中國農村統計年鑒—2014》,其中的糧食作物單位面積產量原書空缺,可能為公斤/公頃。

對西部廣大農村地區而言,在以科技為重要支撐力量發展現代化農業的過程中,實施農業產業化會進一步拓展農業發展空間。西部各地要結合地方實際對如何重構農村生產模式進行深入研究;一些貧困地區、生產力落后的地方要根據具體情況盡力破解如何培育現代農業經營主體的難題;有條件的地方對農村生產經營模式如何向規模化轉型、銷售服務如何向社會化邁進等產業化過程在實踐中要予以不斷探索;并要不斷摸索如何在市場經濟大背景下壯大地區農業龍頭企業的可行途徑,以將之作為推動地方經濟發展的強大動力。一些地方的農業產業化發展還要與特色農業、生態農業等新型農業形態相結合,這樣才能有效推動地區農業產業化的發展步伐。在此基礎上,西部地區的農業產業化發展才有持續性可言,才能在新農村建設中真正促進地方經濟的繁榮發展。

(四)建立具有科學性、規范化的制度并采取積極措施建設人才隊伍

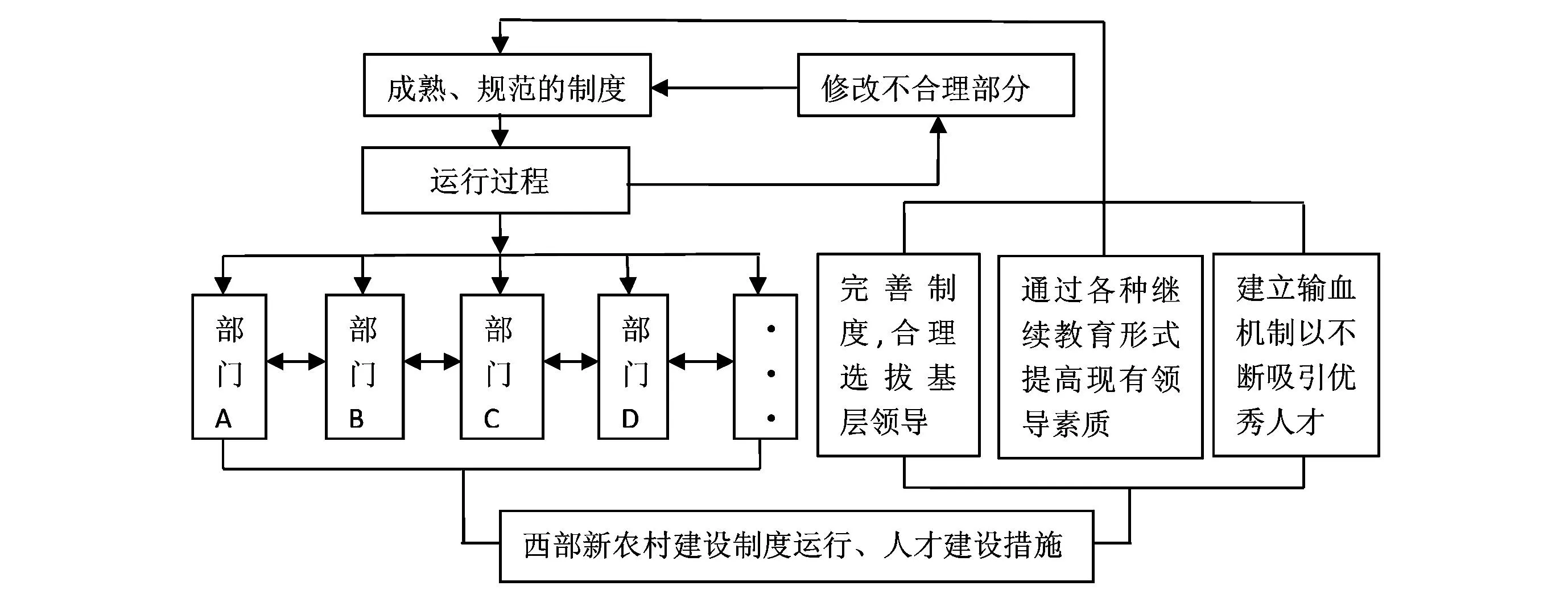

西部新農村建設過程中,必須要以科學、規范的成熟制度為依托,否則低水平的重復建設等一系列無序行為就會出現。對于新農村建設中資金的籌集與運作、建設成果的評估,上下級政府之間財權、事權的合理劃分等必須要有詳盡的制度體系對之進行規范。相關制度的制定一定要將科學性和可操作性放到首要地位,制度經過完善后就要盡力保持其恒定性,但不應將制度的恒定性絕對化,制度在運行過程不合理的成分需及時修改或終結,這反而能在很大程度上保持制度的連續性。政策的終結其實蘊含了發展的內涵[8];其次,在制度、規范的運行過程中,各級組織、部門之間既要分工明確,更要統一協調,新農村建設中系統的合力才會最大程度發揮出來;最后,良好制度效力的發揮是以高素質人才主導性作用的發揮為基礎的,人才隊伍的建設在西部新農村建設中的重要性便異乎尋常地凸顯出來了。因此,要將人才隊伍的建設放到重要的地位,積極構建提高村民專業技能和綜合素質的平臺;并要形成健全的機制,運用多種途徑不斷優化農村人才結構,并在人口流動呈常態化的背景下不斷善條件、創造就業機會以將部分優秀人才留住。在人才隊伍建設中,基層領導的選撥和培養也是非常重要的一環,因此,要逐步完善基層民主制度,讓群眾將有威望、有領導能力的人選出來;另一方面,要通過各種形式的繼續教育不斷提高現有領導的綜合素質;與此同時,一些地區還要針對貧困地區的具體情況探索如何吸引優秀大學畢業生到基層來的機制,通過輸血機制的建立,基層組織與領導在西部新農村建設中的重要作用才能真正發揮出來。西部地區新農村建設過程中制度運行及人才建設措施基本狀況如圖6所示:

圖6 西部地區新農村建設制度運行及人才建設措施示意圖

四、結語

總之,在人口流動呈現常態化的發展背景下,西部地區的新農村建設更要納入到地區整體性建設,在具體規劃過程中,針對人口大規模流動情況下所出現的一系列具體問題,圍繞改善農民生活水平以及促進農村社會全面進步的新農村建設主題,從政治、經濟、文化等不同角度出發對其進行全面審視、科學論證,新農村建設才能有可靠的前提。在實施過程中,還要切實改變工作作風,將硬件和軟件設施建設放到同等重要的地位;穩步推行農村的產業化進程以建立堅實的地方經濟基礎,還要在總結經驗的基礎上形成完善的制度,西部地區的新農村建設才能維系持續、穩定的發展態勢,也才能全面實現其造福百姓和推動地方經濟社會全面發展的初衷。

參考文獻:

[1]陜西省統計局.新常態下陜西人口發展呈現四大特點——2014年陜西人口發展報告[EB/OL].(2015-05-05)[2016-02-28].http://www.shaanxitj.gov.cn/site/1/html/126/111/10737.htm.

[2]青海省統計局,國家統計局青海調查總隊.青海省2014年國民經濟和社會發展統計公報[EB/OL].(2015-02-26)[2016-02-28].http://www.qhtjj.gov.cn/tjData/yearBulletin/201502/t20150226_4377.html.

[3]范永松,羅清藝.來渝外地人 10個當中6個是四川人[N].重慶晨報,2014-03-13.

[4]惠程華.眾手繪制農村新畫卷——平涼市新農村建設紀實[N].甘肅日報,2011-08-15.

[5]惠程華,郭海鳳,王富強.農家新景入畫來——靈臺縣新農村建設紀實[N].甘肅日報,2011-09-20.

[6]農業部農業調研組.重慶市加強新農村建設和農村綜合改革問題研究[J].中國農業資源與區劃,2009(4):3-4.

[7]中華人民共和國國家統計局.中國農村統計年鑒—2014[M].北京:中國統計出版社,2014:820-821.

[8]Mark R Daniels.Terminating Public Programs:An American Political Paradox[M].New York:Routledge,1997:5-6.

The construction of new countryside in the west of China against the background of normalization of population mobility

GUO De-jun

(Medical Humanities Research Center,Chongqing Medical University,Chongqing 400016,China)

Abstract:With the normalized population mobility comes the foregrounded construction of new countryside.The harmonious development of the whole society can only be realized after the simultaneous coordinated development of the urban and rural areas is realized and reasonable population mobility emerges.In the course of promoting the social development in rural areas,the construction of new countryside plays an important role.Under the current circumstances,great achievements have been achieved in the construction of new countryside,however,we are also confronted with a series of urgent problems.Therefore,this paper proposes the work style should be transformed to eliminate bureaucracy; equal importance should be attached to infrastructure construction and soft cultural power; concrete measures should be taken to improve the industrialization of agriculture; scientific and standardized institutions should be set up and measures should be taken to foster talented personnel.

Key words:the west of China; population mobility; construction of new countryside; problem; countermeasures

收稿日期:2015-12-28

基金項目:天津市2013年社科規劃項目“社會融入視角下農民工“人的城鎮化”問題研究”(TJSR13-009)

作者簡介:郭德君(1977-),男,甘肅靈臺人,碩士,副教授,研究方向:管理學、哲學。

中圖分類號:C912

文獻標識碼:A

文章編號:1672-1101(2016)02-0078-07