城市“社區能力”基準結構研究

——基于國外實證研究的探索性分析

劉 江

?

城市“社區能力”基準結構研究

——基于國外實證研究的探索性分析

劉江

摘 要:在社會治理、社區建設不斷深入的背景下,提升社區能力成為重要議題。雖然國外研究已經證實社區能力對社區公共議題(如健康、矯正等)具有積極作用,但是,其定義和測量維度在研究者中存在一定差異。為清楚地認識社區能力的定義和測量維度,本文通過嚴格的文獻檢索、篩選和分析,在社區場域理論的指導下形成了包含三個構面(社區基本要素、社區互動能力、社區動力)、六個維度(社區參與、社區感、橫向與縱向互動、領導力、問題評估能力、資源動員能力)的社區能力的基準結構。最后,本文從本土導向、構念的信度和效度及對國內相關研究的意義等三個方面提出了建議。

關鍵詞:社區能力;社會工作;基準結構

一、引言

伴隨我國社會制度改革,基層社區成為社會治理基本單元,承擔了政治、社會、文化、教育等多方面的功能。基層社區的實際運作狀況在某種程度上影響了我國基層社會治理的好壞。近年來,由于國家政策轉變、市場發展等原因,城市社區主體、治理邏輯等呈現多樣化的特征。就社區主體而言,城市社區主體從單一的居委轉向包括社區居民自治團體(如各類文化娛樂團體、業主委員會)、非政府組織(各類社會組織或NGO)、物業管理公司等多主體并存的局面。就治理邏輯而言,城市社區內部的治理體系由原來單一的、帶有政府層級控制特征的管理邏輯,逐漸轉向包含市場邏輯和自組織治理邏輯并存的多樣化特征。①朱健剛:《國與家之間:關于上海鄰里的民族志研究》,北京:社會科學文獻出版社,2010。多樣化的轉變一方面增加了社區自我活動的空間,另一方面為建設和發展增加了難度。基層社區應該具備何種內在能力以應對快速變化的社區主體及社區治理邏輯是值得關注的重要議題。社會工作領域普遍認為,社區的建設和發展有過程目標與任務目標。就過程目標而言,社區建設期望通過增能的方式提升社區能力,從而為社區的發展奠定基礎;就任務目標而言,通常通過提升社區能力以有效應對社區相關議題(如社區健康、社區矯正、社區生活質量等)。社會工作專業在城市社區建設和治理中強調通過社會服務的方式提升社區的能力,以實現社區自我管理(或自我治理)。那么,何謂社區能力?社區能力的定義、維度、測量指標是什么?

社區能力最早始于20世紀80年代,世界銀行在其推動“社區發展援助計劃”所擬定的十大原則中明確提出“改變并提升社區組織能力”是推動社區發展的重要原則。同時也明確提出推動社區組織的工作人員必須具備領導能力、專業知識、專業技能來完成所訂立的各項社區計劃目標。①陳琇惠:《世界銀行社區發展援助計劃書之作法》,臺北:中華社會行政學會、中華文化社會福利事業基金會,2008。此時的社區能力涉及范圍較窄,主要聚焦于組織層面的能力。近年來,隨著社區實務的發展,國外研究者增加了對社區能力的認識,從概念界定、測量維度(指標)、測量方法等方面開展了諸多研究和討論。②Nye N, Glickman N J. Working together: Building capacity for community development. Housing Policy Debate, 2000, 11(1): 163-198.但是,社區能力在概念界定、測量維度(指標)、測量方法等方面呈現多樣化的特征。由于多樣化為社區能力的研究和實務工作帶來諸多困擾,因此,社區能力作為一個統一、規范、明確的概念需要研究者不斷努力。由于國內社會工作領域探討社區能力這一概念的文獻較少,本文將以國際相關研究成果作為認識社區能力的起點,結合社區場域理論形成社區能力基準結構以供探討。

二、研究方法

本文的目的是通過對國外實證研究文獻的分析建構社區能力的基準結構(nomological network)。③“基準結構”是本文作者根據英文“nomological network”翻譯而來,其中“nomological”是“nomology”的形容詞,意思是“有準則的”,“network”通常使用的意思是網絡。根據Cronbach和Meehl建構效度的觀點,本文將其翻譯為“基準結構”(而非基準網絡),以希望能夠表達出社區能力這一構念是由相互關聯的、具有一定建構效度的不同維度組合而成。什么是基準結構呢?首先需要明確,社區能力是一個構念,是一個不可直接觀測的潛在變量。作為構念,社區能力應該由多個經過嚴格檢驗的、相互之間具有聯系的潛變量(或維度)構成。根據Cronbach和Meehl④Cronbach, L.J., Meehl, P.E. "Construct validity in psychological tests". Psychological Bulletin,1955,52 (4): 281-302.的觀點,構念的核心是建構效度,要保證社區能力具有建構效度,就應該形成基準結構以便于測量。一般而言,基準結構主要有以下特征:至少有兩個構念(或維度)組成;構念(或維度)之間具有一定的相關性;構念(或維度)可操作化、可測量;與經驗現象關聯,可用于假設演繹或歸納推廣。⑤Liu, Liping, Li, Chan, Zhu, Dan.A New Approach to Testing Nomological Validity and Its Application to a Second-Order Measurement Model of Trust. Journal of the Association for Information System, 2013.根據基準結構的特征可知,在建構社區能力的基準結構時,需要充分考慮組成構念不同維度的具體測量內容、各維度之間相互聯系。

如何保證本文的建構方案符合基準結構的標準呢?一般而言,最佳狀態是通過實證研究,借用嚴格的定量分析策略來確定社區能力的基準結構。從具體研究路徑看,實現這一理想狀態的前提是對既往研究進行探索分析,形成探索性結構后再進行嚴格的定量分析,而本研究則正是探索性分析。為保證建構方案符合基準結構的基本要求,本文借鑒國外常用的方法,在探討時聚焦于具有一定效度的文獻,并按照一定的理論指引對文獻進行歸納整理。具體研究過程如下。

(一)文獻搜集方法

本文主要通過以下幾個步驟完成文獻檢索、篩選和分析工作(由于中文相關文獻少,本文以英文文獻為主)

第一步,文獻檢索。本文使用EBSCO和JSTOR兩個數據庫進行文獻檢索。檢索的具體方法是:caption“community capacity” and abstract “community capacity”,或caption “community capacity building”and abstract“community capacity building”,或caption “community capacity” and abstract“community capacity building”,或caption “community capacity building”and abstract “community capacity”。通過檢索,最終獲得96篇相關文獻。

第二步,文獻篩選。根據前文提出的文獻分析對象,在分析文獻之前對96篇文獻進行嚴格篩選。考慮社區能力構念基準結構的建構效度問題,本文以“是否為實證研究”作為篩選標準。在排除綜述、思辨等類別的文獻之后,有三類文章得以保留:第一類是以社區能力為主的、有效果的實務工作進行歸納的文章;第二類是以社區能力為核心議題的調查資料進行分析的文章;第三類是由專家和實務工作者以社區能力為專題討論形成的文章。通過篩選,本文最終挑選出30篇文獻進行分析。

(二)文獻分析方法

本文在分析文獻時將從社區能力的定義、社區能力的測量維度展開分析。由于社區能力從其創設之初就被指責缺乏理論指引,因此,本文根據當前中國城市社區多元主體發展的特點,借用社區場域理論作為指導建構社區能力的基準結構,以保證社區能力的建構與中國城市社區結構特征相符。

三、社區能力的定義與維度

(一)國外社區能力的定義

社區能力在西方社區研究領域是一個被廣泛使用的概念。長久以來,社區能力作為學術概念的使用沒有進行嚴格統一的界定。①Smith N, Littlejohns L B, Thompson D. Shaking out the cobwebs: insights into community capacity and its relation to health outcomes. Community development journal, 2001, 36(1): 30-41.一般認為,社區在微觀個體和宏觀經濟、政治、文化結構中間起到中介的作用。它能夠減輕貧困、制度性不平等等結構性劣勢對個體的負面影響。通常情況下,能力強的社區在提供技術、資源、社會支持和滿足居民需求方面具有優勢。②Veenstra G. Social capital and health (plus wealth, income inequality and regional health governance).Social science & medicine, 2002, 54(6): 849-868.能力不足的社區,其成員難以主動在鄰里之間討論社區面臨的問題和挑戰,也不會動用自身的資源協助解決社區困境。能力不足的社區難以就社區問題達成共識和采取應對措施。③Labonte R. Health promotion and empowerment: reflections on professional practice. Health Education & Behavior, 1994, 21(2): 253-268.那么,什么是社區能力呢?在分析以往定義的基礎上,可以歸納成以下兩類。

第一,從功能的角度來界定社區能力。持這類方法的研究者通常將社區視為獨立分析單位,并認為社區能力是社區本身所擁有的能力。研究者通常關注社區能力的正向功能,指出社區能力是一種資產或優勢,能夠改善社區的生活品質④Easterling D, Gallagher K, Drisko J, et al. Promoting health by building community capacity: Evidence and implications for grantmakers. Denver, CO: The Colorado Trust, 1998.;社區能力是社區保護性因子,能緩和社區層次存在的社會問題⑤Gebbie K, Rosenstock L, Hernandez L M. Committee on Educating Public Health Professionals for the 21st Century. Who will keep the public healthy? Educating public health professionals for the 21st century, 2003.和應對社區公共健康問題。⑥Goodman R M, Speers M A, McLeroy K, et al. Identifying and defining the dimensions of community capacity to provide a basis for measurement. Health Education & Behavior, 1998, 25(3): 258-278.從功能角度展開界定能夠因強調社區能力在社區事務中的正向功能而快速得到認可,但這種方法存在兩點不足:一是定義抽象,缺乏實際內容;二是可能會因強調積極功能而忽略社區能力的負向功能。

第二,從具體內容的角度來界定社區能力。在延續社區能力正向功能的基礎上,這類界定將重點放在社區能力的內容上,以便為后期的研究和實務指明方向。此類界定又可以分成以下幾類:其一,將社區能力視為某種資源,比如社區內的人力資源、組織資源及社會資本①Chaskin R J. Building community capacity a definitional framework and case studies from a comprehensive community initiative. Urban affairs review, 2001, 36(3): 291-323.;其二,將社區能力視為某種通過長期互動而形成的網絡關系模式,包括社區內部和外部聯系、社區內的政治權力關系等②Parker E A, Eng E, Schulz A J, et al. Evaluating community-based health programs that seek to increase community capacity. New directions for evaluation, 1999(83): 37-54.;其三,將社區能力視為社區內個體成員的天賦、能力、技能等,并強調社區環境對個體天賦或才能的影響。③Jackson S F, Cleverly S, Poland B, et al. Working with Toronto neighbourhoods toward developing indicators of community capacity. Health Promotion International, 2003, 18(4): 339-350.從內容的角度對社區能力進行的界定呈現多樣化特征。內容的多樣化雖然可以使研究者靈活使用社區能力,但是它可能會降低社區能力作為構念的穩定性。

結合前文的論述,本文認為作為構念的社區能力應該從兩個方面展開界定:社區能力是作為獨立主體的社區所擁有的、具有某種特定功能的能力,這些能力可能是社區的某種資源、某種社會聯系、成員能力等。社區能力是集體層次概念,不能降低到個體層次進行理解。在運用時要分析社區能力特定內容在社區事務中所產生的功能(如社區能力對社區健康、社區矯正所起的積極作用)。

(二)國外社區能力的維度

社區能力的維度因學者對社區的不同理解而略有差異。根據文獻,社區能力的維度在建構過程中呈現出“混亂的維度建構”和“有結構的維度建構”的特點。

第一,混亂的維度建構。這類建構大多源自研究者經驗歸納,其特點是維度眾多、參差不齊、內容分散。首先維度眾多。主要表現為有六維度④Lovell S A, Gray A R, Boucher S E. Developing and validating a measure of community capacity: Why volunteers make the best neighbours. Social Science & Medicine, 2015(133): 261-268.、九維度⑤Laverack G. An identification and interpretation of the organizational aspects of community empowerment. Community Development Journal,2001, 36(2): 134-145.、十維度。⑥Goodman R M, Speers M A, McLeroy K, et al. Identifying and defining the dimensions of community capacity to provide a basis for measurement. Health Education & Behavior, 1998, 25(3): 258-278.其次,參差不齊。主要表現為在同一個建構中同時強調個體層次的能力,比如學習能力、溝通能力、技能,又強調集體層次的能力,如社區感、社區愿景、社區網絡、社區認同感、社區凝聚力等。⑦Laverack G. An identification and interpretation of the organizational aspects of community empowerment. Community Development Journal,2001, 36(2): 134-145.其三,內容分散。主要表現為在同一個建構中同時包含基本不具聯系的能力維度,比如既強調社區網絡、社區凝聚力等社區社會資本,又強調法律、教育等內容。⑧Liberato S C, Brimblecombe J, Ritchie J, et al. Measuring capacity building in communities: a review of the literature. BMC public health,2011, 11(1): 850.實際上,導致上述現象的原因有兩個:其一是沒有明確社區能力的定義;其二是沒有從構念的結構來進行維度建構。

第二,有結構的維度建構。從結構的角度進行社區能力維度建構符合構念建構的要求。研究者們希望通過某種結構將混亂的社區能力維度進行聯合,以保證社區能力構念的有效性。具體而言,Hawe等人從最基礎層面的能力(比如,經濟管理能力、組織成員訓練、信息技術等、社區內各組織或者各團隊之間的網絡(比如,伙伴關系、合作關系,以及其他對社區有益的網絡)、解決問題的能力等三個維度進行建構。①Hawe P, Noort M, King L, et al. Multiplying health gains: the critical role of capacity-building within health promotion programs. Health policy, 1997, 39(1): 29-42.Chaskin從社區基礎特征(含社區感、社區認同感、解決問題的能力、獲取資源的能力)、社區組織的特征(含個體、組織和網絡三個領域)、功能(含溝通、決策、監管等)、策略(含領導力、組織力、社區組織、組織間的合作關系)、影響條件(含社區安全、社區信任、政治支持)、結果(含既有的社區能力已經達成的或期望中的結果)等六個維度進行建構。②Chaskin R J. Building community capacity a definitional framework and case studies from a comprehensive community initiative. Urban affairs review, 2001, 36(3): 291-323.上述結構依然比較混亂,同時包含了多種內涵不同的測量維度。雖然學者們想通過不同的維度建構一個結構上相對清晰的測量維度,但是,因為缺乏后設理論的指導從而導致各維度之間或因內容、或因層次的不同而難以符合構念的基本要求。另有學者從層次更高的角度來建構社區能力維度結構,這類學者使用二分類的方法作為指引展開建構,比如“內-外、阻力-推力”③Jackson S F, Cleverly S, Poland B, et al. Working with Toronto neighbourhoods toward developing indicators of community capacity. Health Promotion International, 2003, 18(4): 339-350.、“價值介入-價值中立、同意導向-沖突導向、同質性-異質性、靜態-動態、文化主位-文化客位等”④Kegler M C, Norton B L, Aronson R. Skill improvement among coalition members in the California Healthy Cities and Communities Program. Health Education Research, 2007, 22(3): 450-457.。二分類可能會因分類標準過于抽象而導致社區能力測量維度模糊或包含內容過于廣泛。

根據前文有關社區能力定義和測量維度的分析可知,作為構念,形成中社區能力在測量維度上存在巨大缺陷。主要有以下幾個原因。第一,社區界定不統一導致社區能力的定義不同。根據前文的論述可知,有的研究者將社區界定為地域共同體展開研究,從而強調社區社會資本的重要性,如社區歸屬感、社區參與、社區凝聚力等;有的研究者將社區界定為一類組織(如學校、醫院)展開研究,從而側重于組織的能力;有的研究者將社區定義為因特定項目和特定目標而聚合起來一群人,從而側重于個體所擁有的技術、才能、技能等。第二,缺乏統一的理論指導來建構社區能力的結構,進而導致建構方法差異較大、建構結果多樣。

四、社區場域理論視角下的社區能力結構

基于前述分析,本文在建構社區能力的基準結構時,首先將社區定位于具有地域特征的行政劃分的社區,以保證其與中國城市社區結構相符;然后使用社區場域理論作為建構基準結構的指導理論。在行政劃分的地域范圍內具有多個主體共存的局面,主要包括居民個體、居委會、業主委員會、物業管理公司(房地產商)、非正式組織。⑤朱健剛:《國與家之間:關于上海鄰里的民族志研究》,北京:社會科學文獻出版社,2010。這些主體的復雜互動推動了當前中國城市社區的發展。這些主體構成了當前城市社區的鄰里組織關系。這種新的鄰里組織關系受到三種權力的影響,一是國家力量的影響,二是房地產發展商等企業的影響,三是非正式組織(非政府組織)的影響。⑥同上。三種主體體現出各自不同的治理邏輯。其中,以居委會代表的國家權力實際上體現了層級式的治理邏輯;房地產發展商等企業代表了市場治理邏輯;非正式組織(或非政府組織)代表了一種自治理邏輯。不同的權力關系、不同的治理邏輯使社區的權力格局發生變化,國家的權力難以依靠單獨的行政制度來完成,它需要動員更多的社會力量和居民參與與互動才能實現社區的良性運轉。根據中國城市社區主體多元、管理(或治理)制度多元的現實情況,本文認為,社區場域理論是用于指導中國城市社區能力建構的最佳指導理論。

(一)基于社區場域理論的社區能力結構

社區場域理論將社會互動視為社區的本質。該理論認為,社區是一定地域范圍內的居民、群體和組織,為了解決地域性集體問題、追求地域性集體福利而發起的集體行動場域。該理論把社區看成是一個無明確邊界的,且構成要素和結構都處于不斷變化中的社會互動過程。社區場域的結構和參與社區場域的行動主體都處于持續不斷的變化過程中。①Wilkinson K P. The community as a social field. Social forces, 1970, 48(3): 311-322.由此可以看出,社區場域從動態角度認識社區,社區行動成為該理論的核心內容之一。Kaufman認為,當研究者將社區當作互動的場域進行理解和分析的對象時,其研究的重點是社區場域內發生的社區行動和互動。②Kaufman H F. Toward an interactional conception of community. Social forces, 1959(38): 8.他強調社區場域內的行動者、團體、組織等通過互動而使社區行動得以實現。③Kaufman H F. Toward an interactional conception of community. Social forces, 1959(38): 8.由此可知,行動者、團體、組織等是構成社區場域的基本單元。

社區場域如何形成?Bridger和Luloff認為,社區場域得以形成的核心是“社區利益”,當社區利益通過連接與合作而得到確認時,社區場域就產生,這種社區利益能夠確認和增強不同社會場域的社區共同感。④⑤eBridger J C, Luloff A E. Toward an interactional approach to sustainable community development. Journal of rural studies, 1999, 15(4): 377-387.社區場域行動的目標是要在不同場域中的行動或行動者之間創造一種聯結,以增強不同利益場域之間的共同性。⑤eBridger J C, Luloff A E. Toward an interactional approach to sustainable community development. Journal of rural studies, 1999, 15(4): 377-387.因此,主體間的互動和聯系成為社區場域形成的前提條件,而社區的共同感則是另外一個不可忽視的基本要素。

Kilpatrick等人也從動態角度出發,認為社區得以形成應該包含以下幾個內容。1.內部和外部網絡的平衡。紐帶(Bonding network)是社區發展的必要而非充分條件。有兩種類型的外部聯系:橋梁網絡(Bridging networks)(這是一種與其他團體形成的一種水平的聯系);聯結網絡(Linking networks) 與其他層級的力量形成聯系,或者形成一種制度化的、垂直關系。2.多樣性中間人。他能夠有效運作橋梁網絡和聯結網絡。3.作為社區成員的自信與自尊,以及合作與解決沖突問題的能力。4.存在于社區中的規則,尤其是具有包容多樣性的、互惠的規則。5.社區具有共享的愿景。⑥Kilpatrick S, Field J, Falk I. Social capital: An analytical tool for exploring lifelong learning and community development. British educational research journal, 2003, 29(3): 417-432.在kaufman的基礎上,Kilpatrick等人將視角轉移到不同主體間的網絡對社區場域形成的重要性。此外,Kilpatrick等人強調了“多樣性的中間人”在社區場域形成中的作用。他們認為“多樣性中間人”指社區內具有較多資源,能夠推動社會網絡和規范的形成。

與Kilpatrick等人的研究類似,羅家德等人從自組織的角度研究社區得以形成主要涵蓋三個層次:關系層次、集體層次、背景層次。羅家德等人的研究強調社區能人(或領袖)在推動社區自組織形成中的作用。在社區擁有一定存量的社會資本的前提下,他們認為社區能人是社區自組織形成的動力。社區能人通過自身的資源,利用人情、關系等方式逐漸帶動社區居民實現自治。⑦羅家德等:《云村重建紀事:一次社區自組織實驗的田野記錄》,北京:社會科學文獻出版社,2014。Kaufman和Wilkinson指出,如果從社區場域理論指導來認識社區領袖,那么,當一個角色在社區行動的過程中有助于成就某一任務、發展某一結構,或維持一個過程時,這個角色就是社區行動的領導。①Kaufman H F, Wilkinson K P. Community Structure and Leadership: An Interactional Perspective in the Study of Community. Social Science Research Center, Mississippi State University, 1967.換句話說,社區領袖是推動和維持社區行動的動力源。

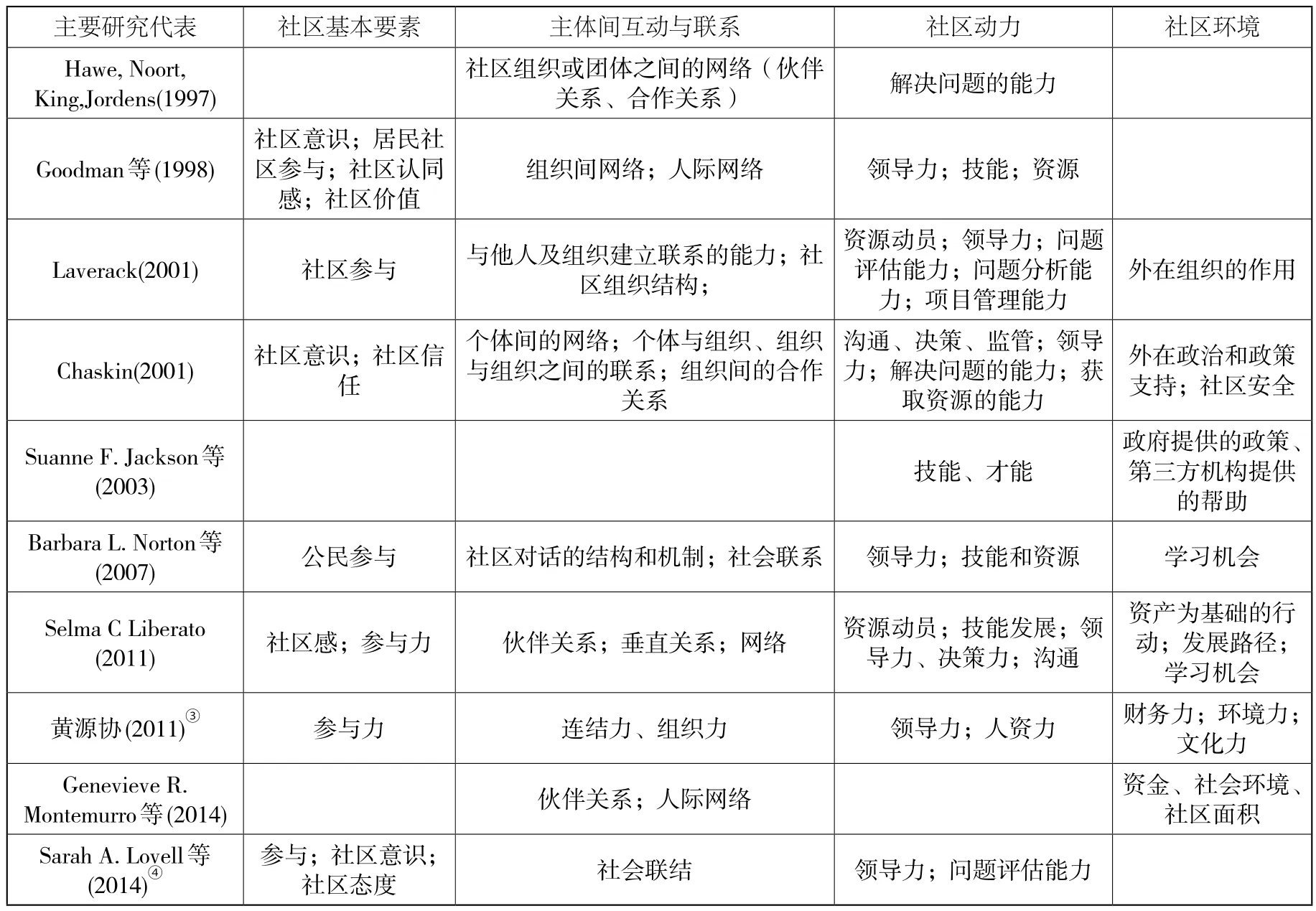

總結上述與社區場域理論相關內容可知,如果從動態角度來認識社區,社區場域的形成離不開以下幾個必要條件:第一,社區基本要素;第二,主體間的互動與聯系;第三,帶動主體參與、推動社區運轉的動力。本文以上述場域社區的特征為結構,將以往分散的社區能力的內容進行重新建構,以符合當前中國城市社區多樣化的特性,如表1所示。

表1 國外社區能力內容②表1中第5列為“社區環境”,根據社區能力指向社區,以及社區場域理論的三個核心特征,“社區環境”應不屬于社區能力的內容。本表保留其原因是便于呈現大多數學者的原初觀點。

(二)國外社區能力指標體系

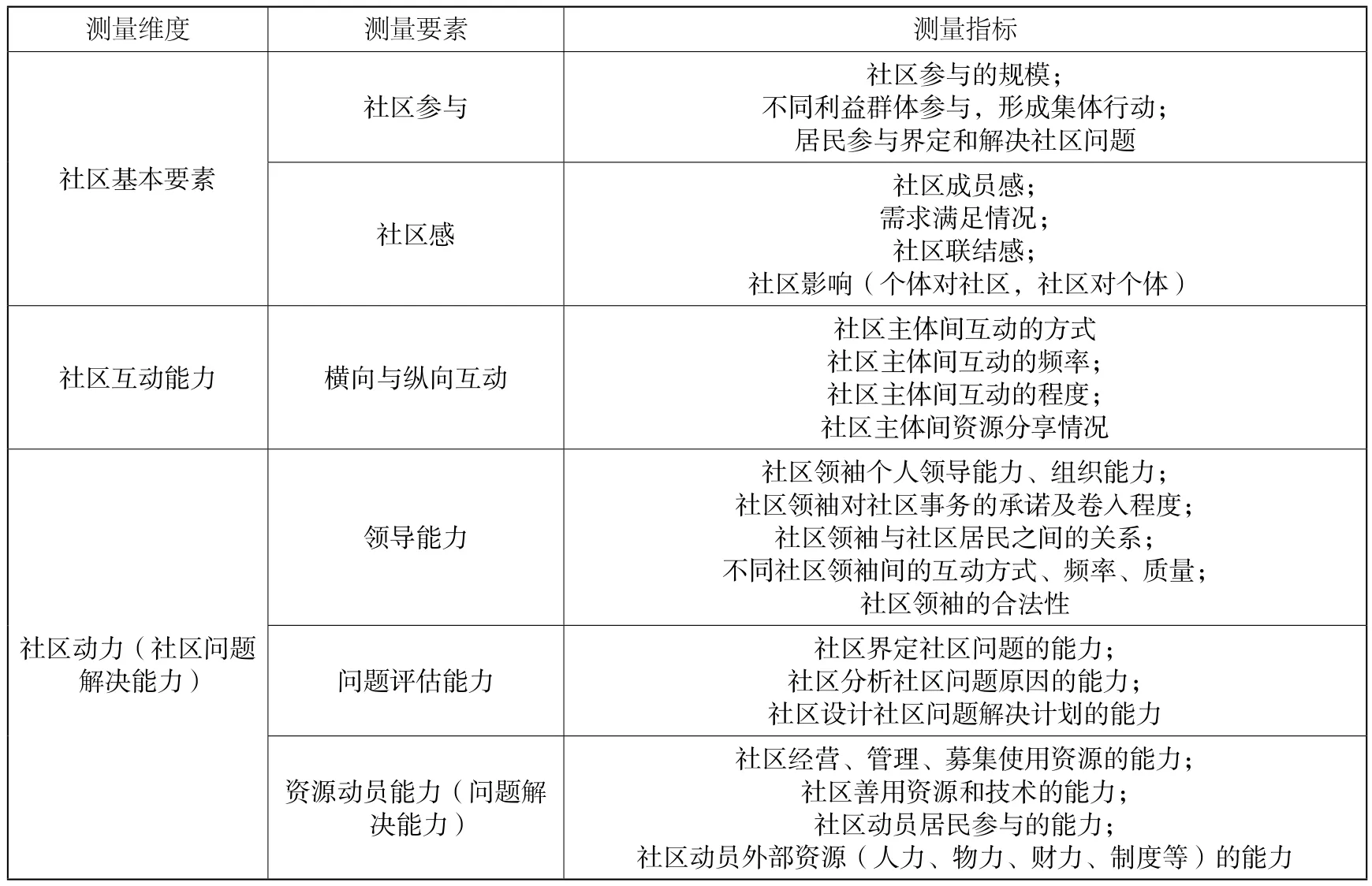

為體現出社區能力測量的指標體系的簡潔性,在表1的基礎上,本文結合社區場域理論的三個必要條件對復雜的社區能力測量內容進行歸納。根據表1的內容可知,在“社區基本要素”這一列中,“社區參與(或參與力)”和“社區感”是研究者普遍贊同的測量要素,因此,本文將這兩個內容作為建構社區基本要素的主要內容。“社區主體間互動與聯系”這一列主要討論社區場域內不同主體之間的互動關系,包括個體與個體之間、個體與組織之間、組織與組織之間的互動與聯系。可歸納為橫向與縱向的互動與聯系。“社區動力”指能夠推動社區場域運作的能力,表1所呈現的內容主要包括社區領導能力、社區問題評估和解決能力(如決策能力等)、資源動員能力。由于前文已經將社區能力界定為社區本身的能力,因此,外在于社區的“社區環境”將從本文的基準框架中刪除(實際上,它可以作為影響社區能力的重要前置因素進行研究)。表2是本文歸納的國外社區能力測量指標體系。

表2 國外社區能力指標體系

五、未來研究及意義

本文以國外社區能力實證研究文獻為基礎,借用社區場域理論形成了社區能力基準結構及測量指標(見表2)。由于此基準結構相關內容全部源自非本土情景,因此,需要對該結構進行本土修訂。本文認為,在未來研究中,應該從以下幾個方面實現社區能力基準結構的本土修訂。

(一)本土導向的社區能力修訂

雖然社區能力這一概念本身涉及社會結構、文化等社會獨特性,在研究和使用時應當考慮情境差異,但是,如果一味強調社區能力的本土特性,又會導致社區能力本土經驗與國際研究的比較帶來困難。實際上,本土經驗與國際經驗并非二元對立。相反,只有在二者的互動中才能實現社區能力的國際經驗與本土經驗的融合。

本文認為可以借用“本土導向”的觀念作為指引開發社區能力指標體系。顧東輝認為,本土導向是本土化和專業化的整合。首先,本土導向的邏輯基礎是假設演繹法,由歸納和演繹構成。本土化假設人類問題有普遍性和相似性,外來經驗在外在場域是成功的。歸納國際經驗,檢驗其多大程度上適應本土,并采用旋進思路形成適合本土的做法,可以有利于解決本土經驗無法解決的問題。專業化則基于本土實務和外來實務的某些相近性,按照“專業”的框架提煉本土經驗,并將其在本土和外在世界進行演繹,這是對本土經驗普適性的檢驗。①顧東輝:《本土導向: 災后社區社會重建的實踐智慧》,《杭州師范大學學報(社會科學版)》, 2009(2)。根據本土導向的觀點,本文建議社區能力基準結構的本土修訂分兩步完成:1.結合相關學科(如社會學、心理學、政治學等)本土社區研究成果對基準結構各個維度及內容進行修訂,以便在內容上符合本土特性;2.結合定性和定量的研究方法提高該基準結構及其指標的信度和效度。

(二)概念內容的信度和效度檢驗

作為還在形成中的構念,社區能力必須接受信度和效度的檢驗,以確定概念的維度和具體內容。為實現信度和效度的檢驗,本文建議在未來的研究中使用探索性因素分析(EFA)和驗證性因素分析(CFA)的方法檢驗本文歸納的社區能力基準結構,進而獲得結構穩定的社區能力結構和具體內容。由于EFA和CFA為定量方法可能會限制研究者對本土經驗的認識,因此,本文建議在實際研究中,可以先做定性歸納以探索在中國社區情景中有哪些要素可以加入基準結構,哪些要素可以從基準結構中刪除。然后再結合EFA和CFA確定其固定的結構和測量內容。

(三)對國內相關研究的意義

根據國外研究經驗可知,由于社區能力具有正向功能,它在社區健康、社區矯正、社區教育等領域得到較為廣泛的關注和使用。它對我國社會治理、社區建設和社會工作具有重要意義。

首先,對社會治理的意義。在我國強調多元主體共治的社會治理背景下,社區承擔了社會治理的重要內容,具體表現為社區越來越多地承擔養老、教育、矯正、健康、地方管理、地方發展等功能。這要求基層社區不論是在人員配置、社區網絡、資源動員、問題解決等多方面在以前的基礎上更加精進。社區能力在此情景中的作用可以預見。原因在于:其一,它具有正向功能,能夠回應社區中相關議題;其二,它為基層社區治理提供了可行的工具,也即在基層社區治理過程中,可以按照社區能力不同維度的方式展開培育,進而達到有效應對社區內各類議題的目的。

其次,對社區建設的意義。社區建設無法回避的問題之一是建設什么?這一問題在理論領域和實務領域均沒有達成共識。社區能力這一構念在某種程度上可以作為社區建設的內容,甚至目標。原因是社區能力的主體是社區(而非個體),其各個維度在一定程度上展現了社區的整體面貌,對于從整體視角進行社區建設提供了可行的藍圖。當然,其具體內容及所產生的效用還需進一步研究。

再次,對社會工作的意義。作為一門偏實務應用的學科,社會工作專業勢必從實務中積累經驗,并通過科學嚴謹的研究方法進行歸納和演繹,以形成可供后續研究的重要理論。根據中國社區社會工作及相關實務經驗可知,社區能力在中國情景中有成為指導社區相關研究的潛力。因此,在后續的研究中可以不斷將其與中國本土經驗進行對照和修改,以確定其具體維度及測量指標。

□青年學者論壇

(責任編輯:孫中偉)

Standard Structure of 'Community Capacity' in Urban: Exploratory Analysis Based on Foreign Empirical Research

LIU Jiang

Abstract:Within the context of social governance and community building, community capacity has become a critical issue. The positive relationship between community capacity and community public issues was verifed by different foreign researchers, but the defnition and content varied among researchers. To understand community capacity specifcally, the paper reviewed related empirical research literatures. With the guidance of community feld theory, the paper developed a standard structure network, which contained three aspects (fundamental elements,community interactions, community forces) and six dimensions (community participation, community sense,vertical and horizontal interactions, leadership, problem assessment, resource mobilization). Implications of future researches were proposed.

Key words:community capacity; social work; standard structure

作者簡介:劉江,復旦大學社會工作學系博士候選人,主要研究方向為社會工作理論、社會工作評估、社區社會工作等。(上海,200433)