發現馬圈溝:東方人類的遠古家園

文/姬凌飛 丁志姣 圖/李君

發現馬圈溝:東方人類的遠古家園

文/姬凌飛 丁志姣 圖/李君

馬圈溝遺址作為東亞地區迄今發現最早的具有確切地層的舊石器時代遺址,它的橫空出世或許會顛覆人們對早期人類活動年代的認知,更甚者會改變東方人類起源的歷史。如果說泥河灣盆地是東方人類的遠古家園,那么馬圈溝遺址則是這一家園中當之無愧的最長者。

馬圈溝遺址遠眺

1992年春夏之交的一天傍晚,河北省文物研究所的李君、白瑞安剛剛結束了在岑家灣舊石器遺址一整天的發掘工作,正準備躺下休息,這時當地村民白日有突然推門走進來。他面帶興奮,未及開口便掏出幾個石塊遞給了兩位考古隊員。他們仔細地查看了這些石塊,發現從這些石塊的形狀、痕跡上看,其中居然有完整的打制石片。此刻白日有才深吸了一口氣,緩緩向他們道出這些特殊石塊的來源。

原來當天早晨,白日有像往常一樣,帶著自家的驢去村西南部放養。由于閑暇時間經常和附近發掘油房遺址的考古隊員交談,也耳濡目染了解到一些基本的考古知識。因此,他會在平時有意無意地尋找一些石器或者化石。不知不覺中,他已經走到了村外大約1公里處的馬圈溝一帶,因為剛剛經過大雨的沖刷,此時的馬圈溝底還是一片泥濘崎嶇。一轉彎他發現前面有幾處斷裂的剖面,甚至坍塌下來的土堆還擋住了進溝的道路。白日有撿起了地面上散落的5個比較好的石塊,感覺到它們并不像平時經常見到的鵝卵石,而更像是考古隊員們一直在尋找的石器。于是他把這些特殊的石塊裝進了口袋,計劃等回家后到考古隊駐地作鑒定。他未曾想到,這次的發現,不僅改變了他的一生,也翻開了泥河灣盆地考古發掘的新篇章。

桑志華

桑志華(Emile Licent, 1876~1952)為法國著名地質學家、古生物學家、考古學家。1914年,他以天主教耶穌會神甫的身份來到中國,從事田野考察和考古調查工作25年,足跡遍及中國北方各省,行程5萬多公里,采集地質、古生物標本達幾十萬件,創建了北疆博物館(天津自然博物館前身)。1923年夏天,他和德日進從天津出發,聯袂北上,發現和發掘了水洞溝遺址,使之成為中國最早發現、發掘和進行系統研究的舊石器時代晚期文化遺址,對中國的史前考古作出了重大貢獻。

泥河灣考古簡史

說起泥河灣考古,從肇始到現在,已有一個世紀之久。它的發現與發掘過程,貫穿了太多的故事……

從1914年算起,法國傳教士桑志華已經在黃河流域進行科研調查將近七年了,他想要建立一座只屬于古生物的博物館。為了搜集動物化石,他向華北的外國傳教士發出《向傳教士呼吁》的信件,號召他們注意和搜集傳教地區的古生物化石。身處河北陽原縣化稍營鎮泥河灣村傳教的文特森神甫也收到了這一信件,并響應號召開始積極準備,隨后獨自一人騎著毛驢在附近尋找動物化石。但他不知道此舉卻為后世的考古事業開啟了一座科學的寶庫。

泥河灣盆地舊石器遺址群分布示意

1924年,桑志華與愛爾蘭地質學家巴爾博到泥河灣考察,在考察報告中將盆地內的灰綠色湖相沉積層命名為泥河灣層,從此,泥河灣層這一學術術語被廣泛使用。1954年,在紀念中國北京猿人發現25周年大會上,我國地質學家一致同意將泥河灣動物群與歐洲維拉佛朗動物群對比,把泥河灣層定為華北早更新世標準地層。1965年王澤義、王向前等人在泥河灣盆地進行舊石器考古調查,在虎頭梁村一帶發現了兩處細石器遺址,并進行了小規模試掘,他們是最早在泥河灣盆地進行史前考古調查與發掘的中國學者。1972年,蓋培和衛奇進入泥河灣,并在虎頭梁村附近的河流階地上發掘了9處史前文化遺址。1974年賈蘭坡、衛奇在泥河灣盆地調查時,在許家窯村發現了豐富的動物化石和舊石器,在之后的發掘中還發現了9件晚期智人化石。1978年尤玉柱、湯英俊、李毅等在小長梁泥河灣湖相地層中發現大量舊石器和一些哺乳動物化石,實現了泥河灣盆地早更新世舊石器考古真正的突破。1981年,衛奇在泥河灣村對岸又發現了東谷坨遺址,出土的石制品表明東亞大陸舊石器時代文化很早就有了高度發展。

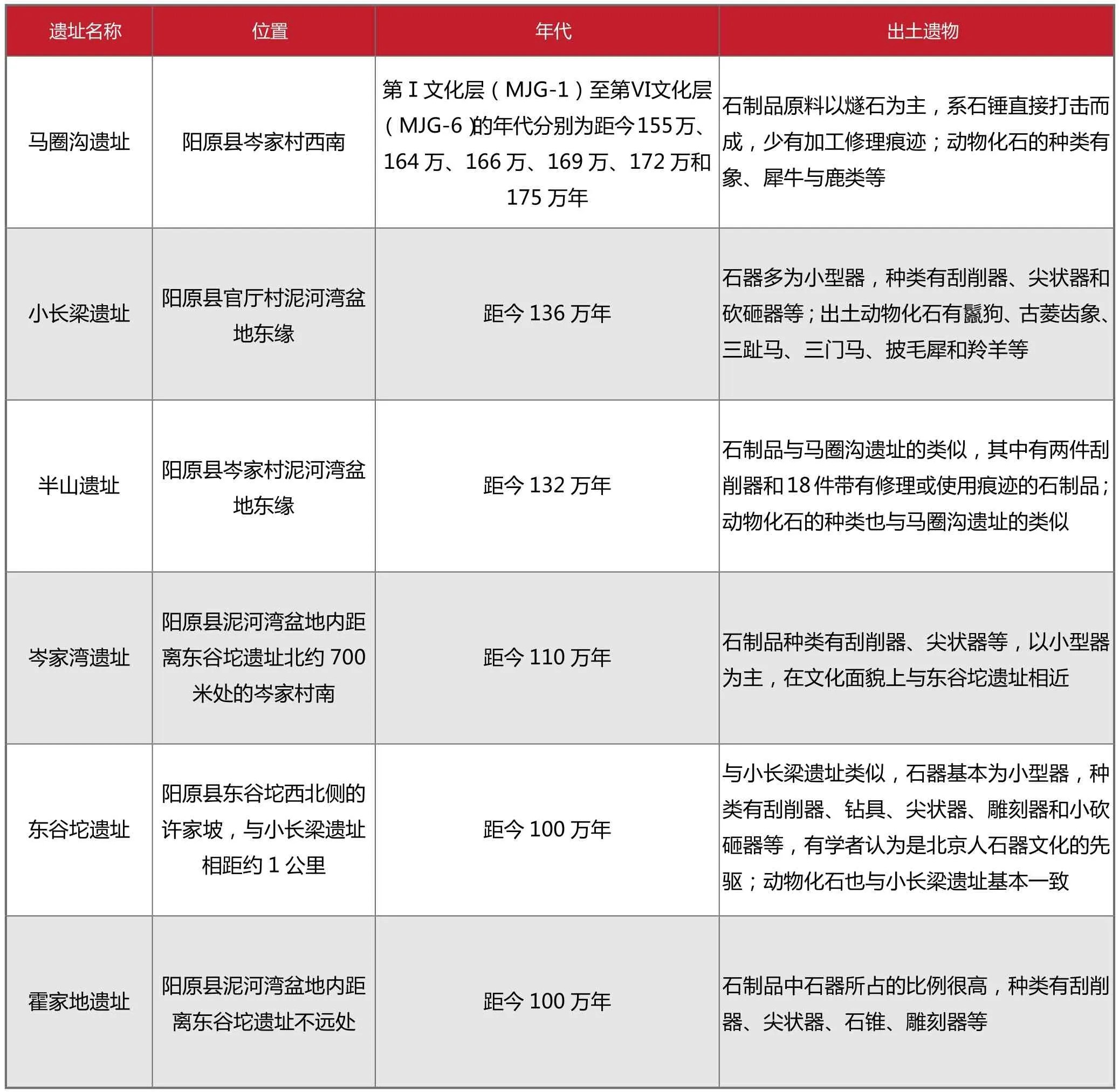

泥河灣盆地舊石器時代早期遺址

泥河灣盆地舊石器遺址群分布廣泛且序列完整,年代從舊石器時代早期、中期、晚期,到新石器時代都有發現。如果說泥河灣盆地是東方人類的遠古家園,那么馬圈溝遺址則是這一家園中當之無愧的最長者。之所以這樣說,是因為從目前該區域已經發掘的所有遺址來看,馬圈溝具有地層層位最低、古地磁測年最早、遺跡現象最為豐富的特點。此外,近年來隨著研究的不斷深入,與其相關的舊石器、第四紀動物學、古地磁學、環境學、地質學都得到了進一步拓展,取得了相當大的進步。

早期人類的起源一直是世界各地學者關注的焦點,目前受到廣泛認可的是非洲起源說。他們相信,在遠古時代,人類的擴散總是遵循由點到面的方式,即當人類走出非洲之后,逐步擴散到了世界各地,隨后擇地繁衍生息,再進一步分散遷徙。那么,當人類開始進入東方后,繼續擴散前,我們的“非洲”又在哪里?

在馬圈溝發現之前,如果按照遺址的絕對年代來看,泥河灣小長梁遺址能夠勝任這一至高無上的榮譽,因此被鐫刻在北京中華世紀壇青銅甬道的第一階上,但在不少人看來,僅僅這一個地點并不能說明古人類就是從這里走向了東亞大陸的各個角落。直到馬圈溝遺址的橫空出世,這些懷疑才慢慢消失,泥河灣盆地是東方人類故鄉的觀點也逐漸為大家所接受。

但馬圈溝遺址所在的地點溝深坡陡,尤其是溝底僅容一人通過,文化層上的表土層厚達16.1米,黃土堆積和泥河灣層膠結又十分嚴重,難以清理,導致工作一開始就困難重重。

2002~2003年發掘現場

發現馬圈溝

回到1992年的那個傍晚,聽過白日有的講述后,李君與白瑞安感到十分驚訝,當即決定第二天前往實地察看。

次日,天剛蒙蒙亮,李君、白瑞安、白日有一行三人沿著溝底的小路一直前行,幾經曲折后終于找到了白日有所說的地點,因坍塌而露出的剖面依然如新。他們經過仔細觀察,并與該地點前后及對面的剖面進行了對比,一致認為這一地點屬于原生層,所發現的石塊基本可以確認是石制品。隨后,他們將所發現的石制品帶回石家莊交給當時的河北省文物研究所副所長謝飛,并得到了他的肯定。

不久后他們又回到馬圈溝,立刻開展初步的地層對比工作,發現馬圈溝遺址的地層竟然要在小長梁遺址之下,這讓他們激動不己。因為這可能意味著馬圈溝遺址的年代可能要早于小長梁遺址,該結果的出現或許會顛覆人們對泥河灣盆地早期人類活動年代的認知,更甚者會改變東方人類起源的歷史。

在馬圈溝遺址被發現的半年內,謝飛、李君、成勝泉等著手準備進行正式考古發掘。他們首先要解決的難題就是清理厚達16.1米的表土層,最終選擇采用邊澆水邊清理的方式。即便如此,發掘面積也不得不縮小到20平方米。雖然這種方式的發掘使得原本一年的工作延長到兩年,好在出土遺物豐富,石制品加工、使用痕跡明顯,這給所有因清理表土而感到疲憊不堪的人們打了一劑強心針。

遺址的發掘工作相對還算容易,但年代確定卻是非常困難的。特別是當時沒有太多先進的科技手段可以使用,最行之有效的方法就是和既有遺址的地層進行對比。對于馬圈溝來講,小長梁遺址無疑是最好的選擇,不僅僅是因為小長梁遺址已經有了確切的測年數據,更主要的是小長梁遺址剖面出露較多,可以短時間內有效完成相對年代的對比工作。

在馬圈溝遺址發掘期間,謝飛、李君等人不厭其煩地往返于馬圈溝與小長梁之間,用腳走、用眼看、用手摸、用心記,再一層一層對比著兩處地層的異同。但由于在這兩地中間有一斷層的存在,使得地層的對比變得困難起來。

馬圈溝遺址不僅得到我國考古學界的重視,也吸引著海外考古人士的眼球。當時恰逢中美合作發掘東谷坨遺址,馬圈溝遺址的發掘迅速引起了美國舊石器考古學家克拉克教授的濃厚興趣,并表示愿意和河北文物研究所合作共同發掘。但河北文物研究所考慮再三之后婉拒了這一建議,決定獨自開展相關工作。

與此同時,美國猶他大學的布朗教授也一直在泥河灣考察地層。作為一個地質學家,他對地層對比這一難題的解決有著得天獨厚的優勢。每天天剛亮,布朗教授就和他的中國助手出發了,一直到太陽落山才會回到駐地。他一手拿著鋼筆大小的水平儀,一手拿著自己削切的竹竿,竹竿表面被他用小刀劃了不同的刻度,假如遇到相同的地層就停下來測量其水平高度,看它們是否能夠對上。他們就是用這樣簡陋卻又高效的裝備,在泥河灣盆地翻山越嶺,進行了一個多月的地層對比工作,最后連周圍的村民都知道有個身形瘦高的外國人每天在小長梁附近來回奔走,甚至有時候還會用漢語和他們打招呼。苦心人,天不負,經過長時間的調查,他終于找到了這一區域內的標志層,即厚褐色砂層(TBS層)。這一標志層的發現,對泥河灣盆地內所有遺址的地層對比起到了標桿性的作用。

馬圈溝遺址不同文化層位置示意

通過對比,馬圈溝遺址位于標志層下28米,小長梁位于標志層下16米,所以馬圈溝遺址要早于小長梁遺址,這也就意味著馬圈溝要早于136萬年。相對年代的確定只是萬里長征的第一步,絕對年代測定才是一個遺址最為重要的工作。由于已經確定馬圈溝遺址年代超過百萬年,那么,我們經常聽說的測年方法如碳十四、樹木年輪等就不適合應用在這里了,只能使用古地磁來測年,而當時中國科學院地球物理研究所的朱日祥教授也正好在這里工作。剛剛完成小長梁遺址古地磁測年的他信心滿滿,立志要在此基礎上擴大泥河灣盆地遺址測年的研究成果。這一天,他主動來馬圈溝遺址找到了李君,并表示愿意合作幫忙開展測年工作,在得到肯定回復以后,他們就立刻到馬圈溝遺址采集了大量樣品進行測試。2004年9月,Nature雜志正式公布了朱日祥等科學家對馬圈溝遺址的年代測試結果:馬圈溝遺址第I文化層在距今155萬年,第II文化層在距今約164萬年,而第III文化層的年代在距今166萬年左右。

至此,馬圈溝遺址的年代問題終于得到了解決。這時候另一問題又擺在了考古人員的面前,這一遺址的發掘區位于坡面中部,下部還有很厚的地層堆積,這是否意味著還有年代更早的遺址存在?如果存在,它又在哪里?這一問題困擾著所有人。此后雖不斷有人到這里開展調查工作,試圖解決上述問題,但始終沒有大的發現與突破,人們對馬圈溝的激情也開始慢慢退卻。

時光如白駒過隙,轉眼到了2001年。李君和成勝泉正在東谷坨遺址參加發掘,即便如此,他們每天還是會要求技工白日有繼續到馬圈溝進行調查。不管是李君、成勝泉,還是白日有,心里都憋了一口氣,直到現在為止,他們仍然沒有找到比馬圈溝遺址更低的層位。經年累月之中,白日有已經從一個普通的村民成為了一名經驗豐富的考古技工。

2001年馬圈溝遺址出土動物牙齒化石

2001年馬圈溝遺址出土石制品

2001年馬圈溝遺址第Ⅰ文化層出土石制品

2002年馬圈溝遺址出土石制品

2001年馬圈溝遺址第Ⅲ文化層出土遺物

2003年馬圈溝遺址出土動物化石

俗話說機會總是留給準備好的人,果不其然,這一天白日有就在馬圈溝遺址南部發現一小塊的化石露出。化石顏色和地層非常相似,如果不仔細看根本就發現不了。他高興得立即跑回去報告給了李君和成勝泉。兩人聽到這一消息后就快速來到了這里,并當即決定在此切制地層剖面。經過觀察,他們一致確認這里就是一直在尋找的比馬圈溝更早的地層。不僅如此,而且從剖面上來看,明顯存在著兩個不連續的地層,其中都包含有石制品和化石,都在馬圈溝遺址地層下部。這一結果的出現,使得當時所有在泥河灣工作的人員都興奮不已。

在向河北省文物研究所匯報之后,他們立即開始著手清理文化層上部的表土并分別于同年的6~7月、9~10月,對兩處剛發現的地點進行了發掘,出土了石制品、化石以及石塊等各類遺物上千件。在發掘剛剛開始的時候,其實還有一個很重要的問題困擾著大家,那就是馬圈溝遺址的命名問題。假如按照考古遺址命名原則——以遺址所在地的小地名為準,那么第一次發掘的地點已經被命名為馬圈溝遺址,而其他兩個地點顯然不能再被重復使用,但這三處地點又是緊緊挨著的。經過長時間的討論后,謝飛、李君一致決定將第一、二、三次發掘的地點分別命名為馬圈溝第I文化層、第Ⅱ文化層、第III文化層。

對工地其他人來講回家過年是幸福溫馨的,但對于李君和成勝泉而言,在家等待的日子卻太過煎熬,尤其是整理馬圈溝遺址出土的遺物以后。他們迫不及待地想要進一步了解自己魂牽夢繞的馬圈溝,也許別人會覺得這樣做有點不符合常情,也許別人會覺得這是在作秀,但我們不得不說,倘若沒有這種態度,中國的考古事業就不會在接下來的十幾年里大踏步前進。

2002年7月,與馬圈溝闊別了半年之久的他們終于又一次站在了這塊土地上。想了這么久,念了這么久,這一回他們計劃擴大發掘范圍,三個地點同時開展工作,以獲取足夠多的資料來了解眼前這塊充滿魅力的地方。經過三個月的發掘工作,出土了大量遺物,僅第III文化層一處地點就出土近千件。

馬圈溝人圍獵猛犸象想象圖

隨后在2003年4月,春暖花未開之際,李君、成勝泉等人再一次對馬圈溝遺址第Ⅱ文化層、第III文化層進行了第三次發掘。

這幾次發掘堪稱泥河灣考古史上的里程碑,由于這里是泥河灣盆地地層層位最低、最古老的舊石器文化遺存,所以發掘消息一經披露,便引起了學術界、新聞媒體和社會的極大關注。在當時來講,馬圈溝三個字吸引著每一個舊石器考古人員的目光,所有人都翹首以盼接下來會有什么樣的大發現。劉東生院士、張森水、呂遵諤、衛奇、黃慰文、袁寶印、王幼平、夏正楷、鮑立可(R.Potts)等多位中外專家紛紛趕來現場觀摩指導,他們希望工作能夠繼續下去,如果可能,下一步最主要的目標就是尋找到古人類化石。

又一個輪回過去了,馬圈溝一直在敞開胸懷歡迎所有的人,等待他們來解開她身上的謎題,而這把解謎的鑰匙,正握在一代代的考古人手上。

百萬年時光的定格

一百多萬年前泥河灣還是一望無際的湖面,水草豐美,樹木林立,馬圈溝正好坐落在湖的邊緣。在這里,三趾馬、旋角羚、披毛犀、鋸齒虎、獵豹、鬣狗、草原猛犸象、野豬、步氏鹿等動物自由自在棲息著……但這種平靜只是表面上的,食物鏈頂端的鋸齒虎等時刻都在等待著,隨時準備對落單的三趾馬展開偷襲。

太陽開始慢慢西斜,微波蕩漾的湖邊又迎來了一群前來飲水的猛犸象。一個小時過去了,兩個小時過去了,終于,這群喝飽了水的猛犸象開始準備往回走。突然,湖邊傳來一聲哀鳴,所有動物的目光都被吸引到此處,剛剛走遠的象群也返回到了湖邊。原來就在剛才,其中一頭貪玩的象不小心踩進了湖水漫過的沼澤地。看著正在漸漸下沉的伙伴,象群想要上前救助,但踏上幾步卻發現自己也會陷入其中,只能焦急又無奈地退卻。看到這一情形,這只象開始不斷劇烈掙扎起來,結果卻越陷越深,直至不能動彈。

天色漸白,湖水稍稍退卻,昨日死于沼澤中的猛犸象也開始顯露出來。在旁邊守了一夜的鬣狗飛奔出來,瘋狂地撕咬著象身上的每一寸肉,還不時地低聲嘶吼,警告著同類及其他正在進餐的動物。

遠處的樹林中,正有直立人手持木棍,靜靜地望著眼前的場景,他們身邊還有一些直立人正在快速地打制石器,對于他們來講這樣的機會并不多見,因此他們要準備好,以供早已饑腸轆轆的大家隨時跑上前去飽餐一頓。由于忌憚這些食肉動物的兇猛,再加上數量上不占優勢,即便是最健壯的幾個男性也不敢貿然上前。一直等到附近的動物都離開,他們中的一部分人才小心翼翼地走到象軀跟前,拿起早已準備好的石器,迅速地將肉刮下來,交給身邊的人,然后再將骨頭砸碎吮吸里面的骨髓。在確認安全后,原本那些躍躍欲試的直立人也開始加入了這一活動。人數的大量增加,使得原本充足的石器數量變得捉襟見肘,他們只能選擇就地打制石器。剛剛享用了一會兒,自己還沒來得及吃飽,他們就聽見了同伴示警,只好迅速逃走,甚至連放在骨頭旁邊的石器都來不及拿。

斗轉星移,滄海桑田,百萬年前那只猛犸象的殘軀早已被厚厚的淤泥所覆蓋,而馬圈溝遺址的發掘工作也正如火如荼開展著。

2001年馬圈溝遺址發現的餐食大象現場

2001年馬圈溝遺址出土象骨

在發掘第III文化層的的過程中,李君、成勝泉發現一些探方的底部陸續出現了一些圓形淺坑,當時這一現象引起了在場所有人的注意,但很長一段時間內卻無人可以判定這些坑究竟是什么,后來經過反復研究討論,排除了水流、地震等地質因素,他們認定可能是由于大象在這里活動、踩踏而形成的。隨后他們又發現在發掘探方的北部區域散落著一組草原猛犸象的骨骼,特別是象的肋骨上保存著十分清晰的砍砸和刮削痕跡,還有一件刮削器恰好置于一條肋骨之上,多年前的景象被瞬間定格。眾多的石制品分布于骨骼上下或附近,甚至有可以拼接或拼合的,既有石片和石片拼合的,也有斷塊和斷塊拼接的,還有石器和斷塊拼接的。其中最典型的一個拼合組由33件標本構成,幾乎復原了作為原料的石塊的全貌。

這些特殊的遺跡現象組合起來,不正是百萬年前那個場景的重新演繹嗎?

2001年馬圈溝遺址發現的可拼合石核

2014年,為了配合“東方人類探源工程”的進行,河北省文物研究所決定在馬圈溝再次開展工作。這次發掘主要分為了三個區,即C區、D區、E區,具體位置分別位于馬圈溝遺址第Ⅰ文化層上部和第Ⅲ文化層北側,總面積64平方米。其中C區主要發掘區域為第Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ文化層,主要目的是確認馬圈溝遺址第Ⅲ文化層下部地層堆積,第Ⅶ文化層為新的文化層,發掘面積20余平方米,出土遺物40余件。D區發掘面積22.3平方米,出土遺物170余件,確認兩個新的文化層:Ⅰa文化層、Ⅰb文化層。E區發掘面積24平方米,未能發現石制品和化石。此次發掘涉及6個文化層、1個化石層,出土遺物200余件。參照半山的古地磁年代距今132萬年、馬圈溝第Ⅰ層古地磁年代距今155萬年,推測馬圈溝Ⅰa、Ⅰb兩個文化層的年代在距今155~132萬年之間,可能更接近前者。馬圈溝第Ⅶ文化層位于馬圈溝下部,第Ⅵ文化層的磁性地層年代為距今175萬年,參照這一成果,推測馬圈溝第Ⅶ文化層的絕對年代應略早于距今175萬年。此外,遺址內首次發現骨制品,在馬圈溝Ⅴ、Ⅵ文化層內首次發現經過加工修理的石器,為馬圈溝相關文化層的認定提供了確鑿證據。

2001年馬圈溝遺址發現的大象足跡坑

最好的時光在路上

中國地處亞洲東部,地域遼闊,氣候適宜,歷史悠久,古人類學和舊石器時代考古學研究表明,這里是遠古人類起源和文化發展的重要地區,地下蘊藏著豐富的舊石器時代考古信息。馬圈溝遺址的發掘,更是直接將古人類在今天中國大地生存時間提前到將近200萬年前。如此重要的遺址,必將激勵著更多的科學研究者特別是舊石器時代考古人員繼續努力,尋找到更多古人類在此生活的證據,為東方人類起源的探索提供更多的材料。

《道德經》云:道生一,一生二,二生三,三生萬物。假如沒有馬圈溝遺址的發掘,就沒有后來泥河灣盆地舊石器考古的一片火熱。但事物的發展又是前進性和曲折性的統一,雖然在最近幾年馬圈溝又發現并發掘了多處更早的地點,如馬圈溝第IV文化層、第V文化層、第VI文化層等,但始終未能找到古人類化石的蹤影。

對于我們而言,馬圈溝遺址猶如海之燈塔、夜之明燈,尤其是遺址內出土的遺物以及特殊的遺跡現象所組成的一幅幅生動的畫面,將有助于我們梳理東亞地區古人類生存發展的動態過程,闡釋古人類的演化歷史和行為模式的形成機制,從而為認識人類自身貢獻一份力量。

本文部分資料由山西大學歷史學院李君教授口述,在此表示感謝。

(作者均為山西大學歷史學院碩士研究生)