九寨溝旅游區生態敏感性空間分布研究

鐘靜,楊國良,杜杰,蔣建強,周權鎖,楊超光

九寨溝旅游區生態敏感性空間分布研究

鐘靜1,楊國良2,杜杰3,蔣建強4,周權鎖5,楊超光5

(1.南京財經大學工商管理學院,江蘇南京210023;2.四川師范大學地理與資源科學學院,四川成都610066; 3.九寨溝國家級風景名勝區管理局,四川阿壩623402;4.九寨溝縣氣象局,四川阿壩623400; 5.南京農業大學資源與環境科學學院,江蘇南京210095)

選取Pléiades衛星數據、數字地形圖、珍稀植物分布圖等主要數據,在RS和GIS技術的支持下,從土壤侵蝕和生境兩方面評價九寨溝旅游區生態敏感性.研究過程中,以海拔200 m作為分區標準,將旅游區劃為6個分區,然后對6個分區的生態敏感性分別開展評價.研究結果表明:各分區均為土壤侵蝕中度敏感區;I、II和III區為生境高度敏感區,其他分區為生境極敏感區,生境敏感性等級隨海拔增加表現出一定的變化.

九寨溝;旅游區;生態敏感性;空間分布

生態敏感性指生態系統或環境對各種自然和人類干擾的變異程度,用來反映區域生態環境遇到干擾時偏離平衡態的概率,以及產生生態退化征兆的難易程度或可能性.生態敏感性研究對于區域生態環境問題預防和合理的生態功能區劃具有重要意義.目前的生態敏感性研究內容主要包括3個方面.第一方面是生態系統某要素相對于自然或人類干擾的實際或可能變異程度.I.Muzik[1]探討了水文系統對氣候變化的敏感性.R.Horne等[2]討論了雨林對選擇采伐的生態敏感性.孫才志等[3]從水量和水質兩方面對下遼河平原地下水生態敏感性進行評價.張強等[4]探討了我國北方植被指數對土壤濕度的敏感性.第二方面是生態環境產生某類環境問題的可能性.此類研究[5~8]探討的環境問題主要包括土壤侵蝕、沙漠化、土壤鹽漬化、石漠化、酸雨和生境敏感性等方面.評價過程中所選取的評價指標主要依據《生態功能區劃技術暫行規程》(以下簡稱《暫行規程》),同時結合研究區域實際情況,對部分指標進行調整.第三方面是生態環境相對于自然或人類干擾產生總體退化的可能性.M.W.Zhang等[9]運用生態單元法評價了喀斯特濕地的生態敏感性.宋曉龍等[10]建立了結合生境適宜性評價和人為干擾特征分析的生態敏感性評價模型,并運用該模型評價黃河三角洲國家級自然保護區生態敏感性.尹海偉[11]選取水域、海拔與堤防、植被和耕地地力等要素,對吳江東部地區的生態敏感性進行了深入分析.就研究區域而言,現有研究[8,12-15]所涉及的空間范圍比較廣泛,包括國家、省、市、特定區域等.總體來看,現階段生態敏感性研究內容豐富,評價指標多樣,為本文的研究提供了重要參考.

1 九寨溝旅游區概況及范圍

九寨溝位于四川省北部阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣境內,地處岷山山脈南段尕爾納峰北麓,是長江水系嘉陵江源頭的一條支溝,海拔2 000~4 300 m,其地理坐標為32°53'N~33°20'N,103°46' E~104°5'E.九寨溝為國家重點風景名勝區,全境東西寬19 km,南北長59 km,總面積約720 km2,外圍保護地帶為600 km2.

由于九寨溝同時為國家自然保護區,景區內僅實驗區開展旅游活動,因此選取實驗區作為旅游區.依據《阿壩藏族羌族自治州九寨溝風景名勝區管理辦法》,九寨溝風景名勝區內的一級和二級保護區是自然保護區的實驗區,具體區域位于4條溝(樹正、日則、則查洼和扎如)兩岸寬約1 km范圍內,內含景點及周圍相關環境,總面積為55 km2.從目前旅游開發的情況來看,旅游活動主要集中在樹正、日則和則查洼3條溝內,扎如溝內旅游活動較少,且限于扎如寺附近.參考此范圍和旅游開發現狀兩方面,在Arcgis中以樹正溝、日則溝、則査洼溝道路為中心,選取1 km為半徑,分別作緩沖區.九寨溝風景區內海拔最高的景點是長海,其海拔為3 101 m,景區入口處海拔為1 996 m,所以將旅游區海拔范圍限定在2 000~3 200 m.結合緩沖區邊界、自然保護區邊界和等高線,確定旅游區邊界,旅游區總面積為70.46 km2.旅游區位置和范圍如圖1所示,包括樹正、日則、則查洼3條主溝和扎如溝的一部分(含扎如寺).

2 數據獲取與預處理

研究過程中所使用的數據包括:1)旅游區Pléiades 0.5 m全色及2 m多光譜衛星數據,數據獲取時間為2013年8月.2)四川省阿壩藏族自治州1970年版地形圖數據(1∶10萬).3)九寨溝國家級自然保護區珍稀植物分布圖(1∶15萬),該圖件來自《四川九寨溝國家級自然保護區綜合科學考察報告》(以下簡稱《考察報告》),該報告由四川省林業科學研究院等單位于2004年聯合編制.4)九寨溝植被類型圖(1∶20萬).5)九寨溝縣2008年至2012年降雨量數據,由九寨溝縣氣象局提供.6)土壤質地數據由課題組成員分析九寨溝土壤樣方數據獲得,土壤樣方于2013年8月獲取.

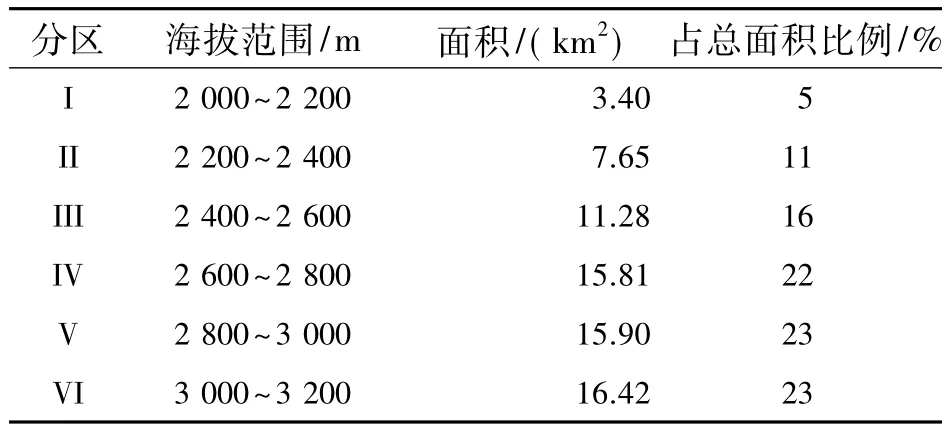

數據預處理過程中,首先數字化地形圖.為了研究生態敏感性的空間分布,對旅游區實施分區.分區過程中,依據生物氣候條件的垂直地帶性特征,選擇一定的海拔范圍作為分區標準.根據南坪氣象站的梯度觀測資料,地形每升高100 m,氣溫、年降雨量、年蒸發量都會發生變化.參考該資料,并結合旅游區的數字地形圖,選取海拔200 m作為分區標準.旅游區海拔范圍為2 000~3 200 m,按照分區標準,旅游區被劃為6個分區.各分區海拔和面積如表1所示.

表1 各分區海拔和面積Table 1Elevation and area of each subarea

參考數字地形圖對Pléiades多光譜衛星數據進行幾何校正和地形校正,幾何校正誤差在2個像元內.對已校正的衛星數據進行監督分類,并結合0.5 m全色圖像和九寨溝植被類型圖進行目視判讀,最終將地物分為5類,具體為陸地植被、水體、水生植被、裸巖和人工設施,其中陸地植被包括闊葉林、針葉林、草甸和灌叢,人工設施包括道路、棧道、其他旅游設施和村寨.對珍稀植物分布圖進行幾何校正,校正誤差在2個像元內.

3 研究方法

本文結合旅游區的自然地理環境特征和潛在的環境問題,對土壤侵蝕和生境的敏感性進行評價.評價過程中,主要參照《暫行規程》選取評價指標,并借助RS和GIS技術獲取相應指標值,在此基礎上,揭示旅游區生態敏感性的空間分布特征.

3.1土壤侵蝕敏感性評價方法土壤侵蝕敏感性評價可以采用通用土壤侵蝕方程,評價因子包括降水侵蝕力、土壤質地、地形起伏度與地表覆蓋.李東梅等[8]認為地形因子中,主要影響因子為坡度.因此將評價因子確定為降雨侵蝕力、土壤質地、坡度和地表覆蓋4個方面.評價因子確定后,參考《暫行規程》確定降雨侵蝕力、土壤質地和地表覆蓋的分級標準.其中,地表覆蓋分級標準結合旅游區的地表覆蓋類型和李東梅等[8]采用的分級標準進行了局部調整.坡度部分參考文獻[8]采用的分級標準,具體如表2所示.

表2 土壤侵蝕敏感性評價因子分級標準Table 2The grading standard of evaluation factors on soil erosion sensitivity

(1)式中,R為一個地區的多年平均R值(m.t.cm/(hm2.h.a)),珔P為年平均雨量(mm),珋I60、珋I1440為平均年最大60和1 440 min時段雨量(mm).

《考察報告》認為,九寨溝溝口距離九寨溝縣城不足40 km,且無高山阻隔,其氣候變化與縣城應趨一致,因此保護區降雨動態特征可參考九寨溝縣降雨動態特征.計算過程中采用九寨溝縣2008—2012年降雨量數據.計算過程中,不考慮地形對降雨的影響,并將R值計算結果作為各分區R值.

土壤質地通過分析土壤樣方獲取.在每個分區內沿著與棧道或道路垂直方向3 m處選取1個樣方,樣方面積為1 m×1 m.所選取的棧道和道路包括荷葉寨道路、諾日朗瀑布棧道、熊貓海至五花海棧道、箭竹海棧道、原始森林棧道和長海棧道.在每個樣方內按三點法取10~20 cm層土樣.土壤質地的測量采用簡易比重計法,然后參考卡慶斯基土壤質地分類簡明方案確定土壤質地,將分類結果作為各分區的土壤質地類型.

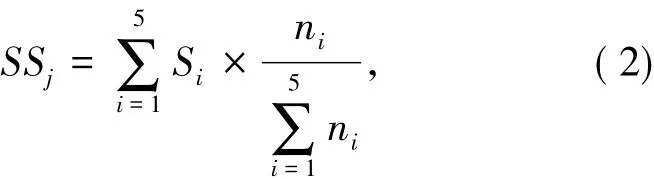

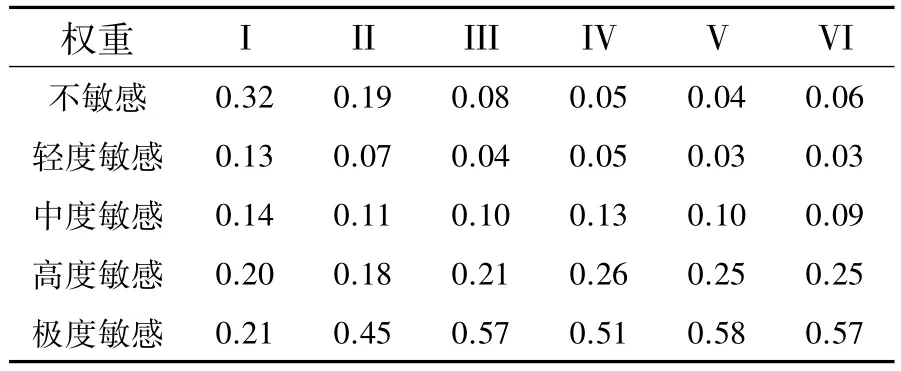

坡度因子方面,首先以數字地形圖為基礎生成坡度分級圖.由于每個分區都包含不同敏感等級的坡度,因此對每個分區的坡度分級賦值進行加權求和,以獲得該分區的坡度敏感性總賦值.權重為各坡度敏感等級所在范圍的面積占每個分區的面積比例.如果總賦值四舍五入后,介于2個坡度分級賦值之間,則以較小的分級賦值作為該分區的總賦值,

R值計算借鑒王萬忠等[16]的研究成果,采用多年平均R值.R值計算為

(2)式中,SSj為第j個分區的坡度敏感性總賦值,Si為第i個坡度敏感等級的分級賦值,ni為第i個坡度敏感等級的柵格總數.

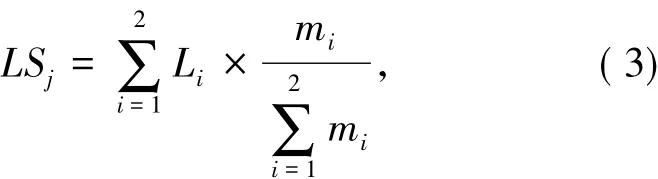

地表覆蓋因子方面,根據旅游區地表覆蓋類型和表2的分級標準對各分區地表覆蓋類型進行分級賦值.由于每個分區都包含不同敏感等級的地表覆蓋類型,因此對每個分區的地表覆蓋分級賦值進行加權求和,以獲得該分區的地表覆蓋敏感性總賦值.權重為各地表覆蓋敏感等級所在范圍的面積占每個分區的面積比例.如果總賦值四舍五入后,介于2個地表覆蓋分級賦值之間,則以較小的分級賦值作為該分區的總賦值

(3)式中,LSj為第j個分區的地表覆蓋敏感性總賦值,Li為第i個地表覆蓋敏感等級的分級賦值,mi為第i個地表覆蓋敏感等級的柵格總數.

取得各因子的分級賦值后,按(4)式計算各分區土壤侵蝕敏感性,并參考表2的綜合分級標準確定各分區的土壤侵蝕敏感性等級

(4)式中,Sj為j分區敏感性指數,Ci為i 因子敏感性分級賦值,n為評價因子數目.

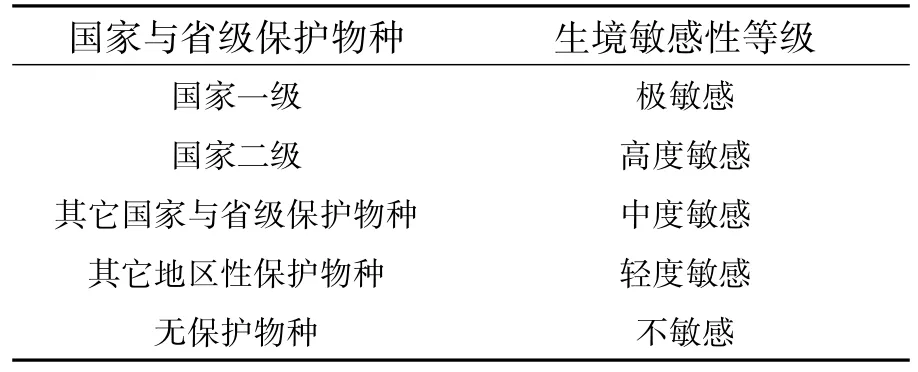

3.2生境敏感性評價方法生境敏感性評價主要依據國家和省級的植物保護物種等級.生境敏感性評價因子的分級標準如表3所示.

國家級植物保護物種依據國家林業局發布的《國家重點保護野生植物名錄(第一批)》確定.由于四川省目前尚無省級植物物種保護名錄,因此生境敏感性評價僅依據國家級植物保護物種等級.植物保護物種空間分布依據珍稀植物分布圖確定.生境敏感性等級由各分區保護物種最高等級確定.

表3 生境敏感性評價因子分級標準Table 3The grading standard of evaluation factors on bio-inhabitation sensitivity

4 結果分析

4.1土壤侵蝕敏感性評價根據(1)式,多年平均R值為106.312,因此研究區降雨侵蝕力敏感等級為中度敏感,賦值為5.土壤質地方面,6個樣方的土壤質地均被測定為砂壤土.因此,將研究區內的土壤質地統一定為砂壤土.對照《暫行規程》,土壤質地敏感等級為高度敏感,賦值為7.地形起伏度用坡度表示,6個分區不同的坡度敏感性等級的權重如表4所示,結合坡度敏感性等級的分級賦值和權重計算分區坡度敏感性總賦值.計算結果顯示,I區和II區為中度敏感,賦值為5,其他分區為高度敏感,賦值為7.各分區不同的地表覆蓋敏感性等級的權重如表5所示,結合地表覆蓋敏感性等級的分級賦值和權重計算分區地表覆蓋敏感性總賦值.計算結果表明,各分區均屬于輕度敏感,賦值為3.

表4 坡度敏感性等級的權重Table 4The weight of slope sensitivity level

表5 地表覆蓋敏感性等級的權重Table 5The weight of landcover sensitivity level

綜合4個評價因子,根據(4)式計算土壤侵蝕敏感性.計算結果表明各分區土壤侵蝕敏感性等級均為中度敏感.

4.2生境敏感性根據《國家重點保護野生植物名錄國家(第一批)》,確定旅游區內共有6個國家一級或二級保護物種,分別為紅豆杉、獨葉草、大果青杄、連香樹、紅椿和四川紅杉.從保護物種的空間分布來看,每個分區均含有國家一級或二級保護物種.對各分區保護物種種數進行統計,結果見表6.依據各分區保護物種最高等級,最終確定I、II和III區為生境高度敏感區,總面積為22.33 km2,占旅游區總面積的32%.其他分區則為生境極敏感區,總面積為48.13 km2,占旅游區總面積的68%.

表6 保護物種種數Table 6The statistics of protected species

5 結論與討論

本文對九寨溝旅游區生態敏感性開展研究.研究過程中,以海拔200 m作為分區標準,將旅游區劃為6個分區,揭示了土壤侵蝕敏感性和生境敏感性在6個分區的空間分布特征.其中,土壤侵蝕敏感性未隨海拔增加發生變化,生境敏感性則隨海拔增加表現出一定的變化,即海拔升高,敏感性等級相應增加.土壤侵蝕敏感性評價結果表明,研究區均為土壤侵蝕中度敏感地區.由于中度以上的敏感區域最危險,因此應作為水土流失防治的重點區域[8].在土壤侵蝕敏感性評價因子中,地表覆蓋是人類在一定程度上可以改變的因子.因此在預防土壤侵蝕的過程中,合理利用土地和保護植被非常重要.就生境敏感性而言,I、II和III區為生境高度敏感區,IV區至VI區則為生境極敏感區.所以旅游區總體上應加強生態環境保護工作,以保持物種多樣性.

從土壤侵蝕敏感性各項評價因子的賦值來看,除坡度存在一定差異外,其他評價因子賦值均相同.不過坡度的差異并未引起各分區土壤侵蝕敏感性的空間差異.生境敏感性等級由物種保護等級決定,不同保護等級物種的空間分布則取決于物種自身的生長習性.

旅游區是九寨溝自然保護區的組成部分,旅游區生態環境保護對于自然保護區生態系統健康具有重要作用.生態敏感性研究為旅游區生態環境保護提供了參考,使得旅游區管理機構能預先采取環境保護措施,預防潛在環境問題的發生.匡翼云[17]指出九寨溝長期重視宣傳其自然風光,因此生態環境保護對于自然保護區旅游活動的可持續開展具有重要意義.

未來的研究中,可嘗試對其他自然保護區中的旅游區生態敏感性開展研究.另一方面,在自然保護區管理過程中,可多收集相關環境監測數據,使生態敏感性評價更符合實際.

致謝感謝南京大學地理與海洋科學學院張捷教授對本論文給予的指導;感謝南京財經大學工商管理學院碩士生張金昕、本科生鄧昊在調研中給予的幫助.

[1]MUZIK I.Sensitivity of hydrologic systems to climate change[J].Canadian Water Resources J,2001,26(2):233-252.

[2]HORNE R,HICKEY J.Ecological sensitivity of Australian rainforests to selective logging[J].Australian J Ecology,1991,16(1):119-129.

[3]孫才志,楊磊,胡冬玲.基于GIS的下遼河平原地下水生態敏感性評價[J].生態學報,2011,31(24):7428-7440.

[4]張強,肖風勁,牛海山,等.我國北方植被指數對土壤濕度的敏感性分析[J].生態學雜志,2005,24(7):715-718.

[5]高清竹,段敏杰,萬運帆,等.藏北地區生態與環境敏感性評價[J].生態學報,2010,30(15):4129-4136.

[6]潘竟虎,董曉峰.基于GIS的黑河流域生態環境敏感性評價與分區[J].自然資源學報,2006,21(2):267-273.

[7]劉春霞,李月臣,楊華,等.三峽庫區重慶段生態與環境敏感性綜合評價[J].地理學報,2011,66(5):631-642.

[8]李東梅,吳曉青,于德永,等.云南省生態環境敏感性評價[J].生態學報,2008,28(11):5270-5278.

[9]ZHANG M W,JIN H J,CAI D S,et al.The comparative study on the ecological sensitivity analysis in Huixian karst wetland,China[J].Procedia Environmental Sciences,2010,2:386-398.

[10]宋曉龍,李曉文,白軍紅,等.黃河三角洲國家級自然保護區生態敏感性評價[J].生態學報,2009,29(9):4836-4846.

[11]尹海偉.基于GIS的吳江東部地區生態敏感性分析[J].地理科學,2006,26(1):64-69.

[12]歐陽志云,王效科,苗鴻.中國生態環境敏感性及其區域差異規律研究[J].生態學報,2000,20(1):9-12.

[13]凌煥然,陸淼菁,王偉,等.基于3S技術的馬鞍山市江心洲生態環境敏感性研究[J].復旦大學學報(自然科學版),2013,52(2):230-237.

[14]賀秋華,張丹,陳朝猛,等.GIS支持下的黔中地區生態環境敏感性評估[J].生態學雜志,2007,26(3):413-417.

[15]凡非得,王克林,宣勇,等.西南喀斯特區域生態環境敏感性評價及其空間分布[J].長江流域資源與環境,2011,20(11): 1394-1399.

[16]王萬忠,焦菊英.中國的土壤侵蝕因子定量評價研究[J].水土保持通報,1996,16(5):1-20.

[17]匡翼云.民族文化旅游國內游客滿意度實證研究—以九寨溝為例[J].四川師范大學學報(自然科學版),2011,34(2):79-84.

Research on the Spatial Distribution of Ecological Sensitivity in Jiuzhaigou Tourism Area

ZHONG Jing1,YANG Guoliang2,DU Jie3,JIANG Jianqiang4,ZHOU Quansuo5,YANG Chaoguang5

(1.Business Administration Department,Nanjing University of Finance and Economics,Nanjing 210023,Jiangsu; 2.Department of Geography and Resource Sciences,Sichuan Normal University,Chengdu 610066,Sichuan; 3.Jiuzhaigou World Heritage Administration,Aba 623402,Sichuan;4.Weather Bureau of Jiuzhaigou County,Aba 623400,Sichuan; 5.Department of Resources Environmental Sciences,Nanjing Agricultural University,Nanjing 210095,Jiangsu)

Pléiades data,digital typography map and spatial distribution map of rare plant were selected in the paper with the support of RS and GIS technology to evaluate,the ecological sensitivity of the tourism area on soil erosion and bio-inhabitation.In order to analyze the spatial distribution characteristics of the ecological sensitivity,200 meter of elevation was chosen as the zoning standard and the tourism area was classified into 6 subareas.Then,the ecological sensitivity of each subarea was evaluated,respectively.The results indicate that all subareas were the moderate sensitive areas of soil erosion sensitivity.As to bio-inhabitation sensitivity,subarea I,II and III are the strong sensitive areas while other subareas are the extreme sensitive areas.The level of bio-inhabitation sensitivity changes with the increase of elevation.

Jiuzhaigou;tourism area;ecological sensitivity;spatial distribution

F590

A

1001-8395(2016)03-0432-05

10.3969/j.issn.1001-8395.2016.03.023

(編輯鄭月蓉)

2015-04-10

國家自然科學基金(41201150)、江蘇高校優勢學科建設工程和江蘇省高校哲學社會科學優秀創新團隊建設項目

鐘靜(1978—),女,副教授,主要從事旅游活動對環境影響的研究,E-mail:zhongjing6001@sina.com